「家族が拘置所に移されたと聞いたけど、そもそも拘置所ってどんな場所?」

「留置場や刑務所とは何が違う?中でどんな生活を送っているの?」

身近な方が拘置所に収容されたと聞けば、こうした疑問や不安が生まれるのは、もっともなことです。

「拘置所」とは、刑事裁判の判決がまだ確定していない「未決拘禁者」を収容する施設のことです。よく刑務所と混同されますが、「刑罰」を受けるための施設ではないという点で、根本的に役割が異なります。

この記事では、こうした疑問や不安に答えるため、拘置所の役割から、よく混同される「留置場・刑務所」との違い、拘置所に入るまでの流れなどを分かりやすく解説していきます。

さらに、施設内での生活の実態や、ご家族として何ができるのか、そして早期の身柄解放を実現するための「保釈」についても詳しく説明します。

・拘置所と留置場・刑務所の違い

・逮捕されてから、拘置所に収容されるまでの流れ

・拘置所での1日のスケジュールや生活ルール

・ご家族ができる面会や差し入れの方法

・身柄解放のための保釈制度について

ぜひこの記事を読んで、拘置所に対する正しい知識を身につけてください。

目次

拘置所とは?

拘置所とは、刑事裁判の判決がまだ確定していない「未決拘禁者」を収容する施設です。

拘置所に収容される人

拘置所に収容されているのは、次のような立場の人たちです。

② 起訴された後、まだ判決が出ていない人

③ 第一審判決が出た後、控訴・上告している人

④ 死刑判決が確定して、刑の執行を待っている人

同じ刑事施設でも、刑務所は「刑罰の執行」をするために身柄を拘束していますが、拘置所は「それ以外の目的」(捜査や裁判の維持など)で身柄を拘束しています。

拘禁刑などの刑罰の執行として身柄拘束を受ける場所が刑務所、そうでないなら拘置所というイメージを持っておくと、両者の違いをつかみやすいです。

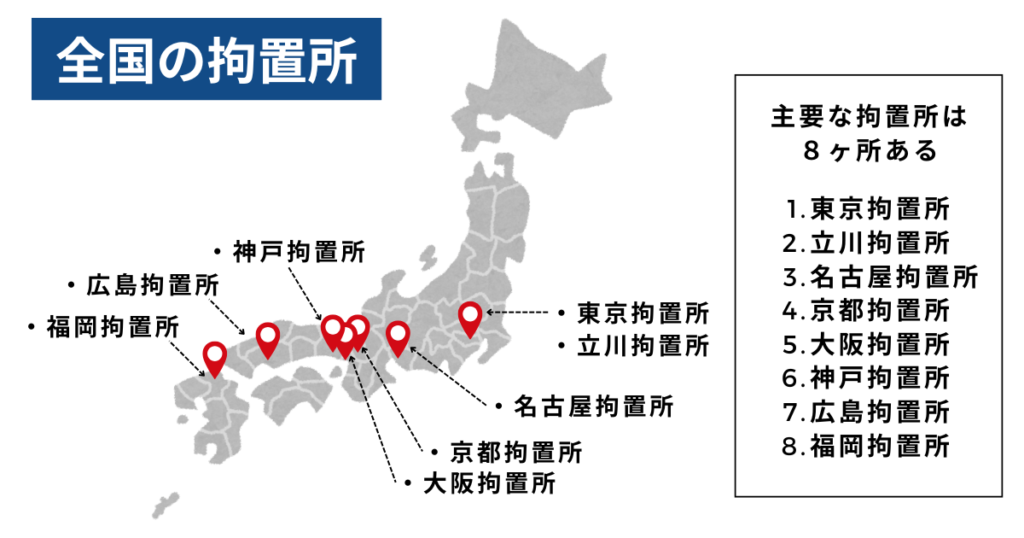

全国に8ヶ所ある主要な拘置所

拘置所は、東京・立川・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡に設置されています。

・立川拘置所(東京都立川市泉町1156-11)

・名古屋拘置所(愛知県名古屋市東区白壁1-1)

・京都拘置所(京都府京都市伏見区竹田向代町138)

・大阪拘置所(大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5)

・神戸拘置所(兵庫県神戸市北区ひよどり北町2-1)

・広島拘置所(広島県広島市中区上八丁堀2-6)

・福岡拘置所(福岡県福岡市早良区百道2-16-10)

上記の8ヶ所以外にも、全国各地に92ヶ所の拘置支所が存在しています(令和6年4月1日時点)。拘置所、拘置支所を合計すると全国で100ヶ所が、未決拘禁者の収容施設として利用されています。

拘置所・留置場・刑務所の違い

刑事事件で身柄を拘束される施設には、「拘置所」のほかに「留置場」や「刑務所」があります。それぞれの違いを見ていきましょう。

| 拘置所 | 留置場 | 刑務所 | |

|---|---|---|---|

| 管理機関・監督官庁 | 法務省 | 警察署 | 法務省 |

| 身柄拘束の目的 | 罪証隠滅などの防止 | 逮捕後の一時的な収容 | 刑の執行 |

| 収容の対象者 | 被疑者、被告人、死刑囚 | 被疑者 | 受刑者 |

| 法的な地位 | 推定無罪 | 推定無罪 | 有罪確定 |

| 生活の自由 | 比較的高め | 低い | 低い |

| 外部との面会 | 誰でも面会できる | 誰でも面会できる | 制限がある |

拘置所と留置場の違い

拘置所と留置場の最大の違いは、「施設を管理する機関」です。

留置場は、警察署の中にあり、警察の管理下にあります。一方で、拘置所は法務省が管轄しており、警察とはまったく関係のない施設です。

この「管理機関の違い」は、収容者の権利を守るうえで大きな意味があります。

イメージしてみてください。自分を取り調べる警察官がいる場所で、24時間生活を管理されるというのは、かなりのプレッシャーがかかるのではないでしょうか。

捜査機関である警察の元で身柄拘束が続くと、不当な取調べや、自白の強要などが起きる自体にもなりかねません。

そこで、こういったリスクを避けるために、勾留が決まった後は、速やかに警察署の外にある拘置所へ移送するというのが、管理機関が異なる施設に収容する本来の目的です。

ただ、日本では全国的に拘置所の数が足りていないといった理由から、ほとんどの事件では、勾留が決まった後も警察署内の留置場で身柄拘束が続けられています。

そして、起訴されてからようやく拘置所に移送される、というケースが大半を占めています。

拘置所と刑務所の違い

拘置所と刑務所の違いは、身柄拘束の目的と収容されている人の立場です。

拘置所は、法律上は無罪と推定される「未決拘禁者」を収容する場所です。

刑罰の執行として身柄を拘束しているわけではないので、刑務作業などを強いられることはなく、生活の自由度も刑務所に比べれば高めです。

外部との面会も、「接見禁止」が付いていない限り、ご家族、友人、恋人など誰でも原則として認められます。

これに対して「刑務所」は、裁判で有罪判決が確定した人に対し、刑罰を執行するための施設です。刑罰の執行として身柄拘束がされているので、生活上の自由はほとんどなく、懲役刑の受刑者には刑務作業も義務付けられています。

外部との面会も厳しく制限されており、家族以外が面会するには、刑務所の許可が必要です。

逮捕から拘置所に収容されるまでの流れ

次に、逮捕から拘置所に収容されるまでの流れを見ていきましょう。

前述のとおり、逮捕された後は、すぐに拘置所に収容されるわけではありません。逮捕直後は、まず警察署内にある「留置場」で過ごすことになります。

そして、しばらくの間(最大23日間)留置場で過ごした後、拘置所に移送されます。

留置場にいる間は、以下のような流れで手続きが進んでいきます。

①【逮捕から48時間】警察による取調べ

逮捕から48時間以内に、警察は取調べを行い、事件を検察官に引き継ぐ(送致)かどうかを判断します。

↓

②【48時間〜72時間以内】検察への送致と勾留の決定

事件を引き継いだ検察官は、24時間以内に、さらに身柄拘束を続ける「勾留(こうりゅう)」を裁判所に請求するかを判断します。

この間に、身柄拘束を続けるかどうかの判断のため、裁判官による勾留質問が行われます。勾留が認められなければ釈放されますが、認められると引き続き身柄が拘束されます。

↓

③【10日間〜20日間】留置場での勾留

勾留が決定されると、まず10日間、身柄が拘束されます。捜査が終わらない場合は、さらに最大10日間延長されることがあります。

逮捕後に留置場で過ごす期間は、合計で13日から23日が目安です。この間に、検察官が本人を起訴するか、不起訴(釈放)にするかを判断します。

そして、検察官が起訴を決定したタイミングで、本人の身柄が警察の留置場から法務省が管轄する拘置所へと移送されるのが基本的な流れです。

その後は、保釈が認められない限り、刑事裁判の判決が出るまで、拘置所での生活が続くことになります。

拘置所での生活は?気になる1日のスケジュール、食事、お風呂事情など

ここからは、拘置所における1日のスケジュール、食事や入浴、その他の生活上のルールについて解説します。

拘置所の1日のスケジュール

拘置所での生活は、規則正しいスケジュールに沿って進められます。

施設によって多少の違いはありますが、おおむね朝7時頃に起床・点呼があり、3度の食事が支給されます。

日中は、居室内で読書をしたり手紙を書いたりして静かに過ごします。刑務所と違い、刑務作業の義務はありません。

弁護士と接見して打ち合わせをしたり、裁判の資料を読み込んだりして、裁判に向けた準備を進めることもできます。

<1日のスケジュール例(平日)>

7時30分 起床

7時40分 点検

7時45分 朝食

11時45分 昼食

14時00分 午睡終了

16時00分 夕食

17時00分 点検

17時30分 就床

20時30分 就寝準備

21時00分 就寝

(引用:大阪拘置所「未決拘禁者等生活の心得」)

提供される食事の内容

食事は1日3回、栄養士が管理した栄養バランスの取れたものが提供されます。

主食は、お米と麦を混ぜた「麦飯(むぎめし)」が基本で、汁物と惣菜が添えられます。最近は、主食としてパンが支給される拘置所もあるようです。

アレルギーや宗教上の理由がある場合は、可能な範囲で配慮された特別食が提供されることもあります。

提供される食事で満足できない場合は、「願箋(がんせん)」と呼ばれる書面を使って申し出をして、パンやお菓子、ジュースなどを自弁購入することもできます。

お風呂は週に1〜2回が基本

お風呂は、週に2回程度が基本です。

夏場など、汗をかきやすい時期には週3回に増える施設もありますが、3回のうち1回はシャワーのみになる、といった運用がされることもあります。

入浴時間は15分程度、シャワーの場合は7分程度と、非常に短く制限されています。

一度に複数人で入浴するのが基本ですが、独居房に収容されている場合は、一人で入浴するケースもあります。

拘置所内で物品購入もできる

拘置所内では、日々の生活に必要な日用品や食料品なども購入できます。これを「自弁購入」といいます。

購入の代金は、本人がもともと持っていた現金や、ご家族から差し入れられた現金を「領置金」として施設に預け、そこから支払う仕組みです。

購入できる品物は、ノートやペン、石鹸、切手といった日用品から、お菓子やジュースなどの食料品まで多岐にわたります。何が購入できるかは施設ごとに決められており、週に1〜2回、決められた日に注文できます。

その他の生活ルール(運動や洗濯、スマホの使用など)

平日は毎日30分程度の運動時間も設けられています。

洗濯も週に数回、決められた日に行えますが、「一度に3点まで」といった点数制限があるケースがほとんどです。施設によっては、有料の洗濯サービスが利用できる場合もあります。

一方で、スマートフォンやパソコンの使用、そしてインターネットへの接続は、一切許可されていません。外部と連絡を取りたい場合は、ご家族などに面会に来てもらうか、弁護士との接見を利用することになります。

大切な人が拘置所に収容されたとき、家族や友人・恋人にできること

大切な人が拘置所に収容されたとき、家族や友人、恋人にできるのが、「面会」と「差し入れ」です。それぞれの方法や注意点を説明します。

収容者との面会(接見)

拘置所にいる間は、原則として誰でも面会できます。

「家族しか会えない」といった制限はないので、恋人や友人といった関係でも、直接顔を見て励ましの言葉をかけることが可能です。

面会ができるのは平日の日中のみで、1回の時間は15分から20分程度に制限されます。事前の予約はできないので、面会したい日に直接拘置所の窓口へ行って手続きを行う必要があります。身分証を求められたり、面会の目的を確認されたりするケースもあるので、事前に準備しておきましょう。

面会中は、原則として拘置所の職員が立ち会い、面会状況も録画・録音されます。

接見禁止命令が出されていると、ご家族を含め、弁護士以外の全ての人との面会や手紙のやり取りが一切できないため、弁護士を通じてのやり取りが必要です。

※こちらの記事も読まれています。

「接見禁止とは?1日でも早く解除する方法と家族ができることを紹介!」

日用品、現金などの差し入れ

現金や日用品などの「差し入れ」も認められています。

差し入れた現金は本人の「領置金」となり、施設内で食料品や日用品を購入する「自弁購入」のために使うことができます。

そのほか、衣類や書籍、手紙を書くための便箋や切手なども差し入れが可能です。

ただし、差し入れできる物品には細かいルールが定められています。たとえば衣類の場合、パーカーなどフードや紐の付いたものは、自殺や他者への危害を防ぐという観点から禁止されている場合がほとんどです。

何が差し入れできて、何ができないかは施設によってルールが異なるため、事前に各拘置所に電話などで確認することをおすすめします。

拘置所から身柄解放するには保釈請求が必要

起訴されて拘置所での生活が始まると、多くのご家族が望むのが、一刻も早い身柄の解放です。そして、そのための手続きが「保釈請求」です。

保釈が認められれば、判決が出るまで自宅などで生活しながら、裁判の準備を進めることができます。

「被疑者」段階、つまり逮捕されて留置場にいるタイミングでの保釈請求はできません。起訴前の段階では、勾留阻止に向けた弁護活動を行っていくのが基本となります。

保釈の種類

保釈には主に以下の2つの種類があり、裁判所が法律に基づいて許可するかどうかを判断します。

【権利保釈】

法律で定められた除外事由(重大犯罪、常習性、証拠隠滅のおそれなど)に当たらない限り、原則として許可しなければならない保釈です。

【裁量保釈】

上記の除外事由に当たる場合でも、裁判官が様々な事情を考慮して、その裁量で許可する保釈です。

このうち、法律上は、原則として保釈は認められるという「権利保釈」の考え方が基本です。ただ、実務上は「証拠隠滅の恐れがある」という理由が広く解釈されており、権利保釈が認められないケースも多いです。

そのため、裁量保釈も視野に入れつつ、複数の身元引受人を設定する、家族や職場のフォロー体制を伝える、被告人の健康状態から保釈の必要性を伝えるなど、弁護人によるサポートが必要となります。

保釈金の相場は150万~300万円

保釈が許可される際には、必ず保釈金の納付が命じられます。

金額は事件の内容や被告人の経済状況などに応じて裁判官が決定しますが、一般的には150万円から300万円程度となるケースが多いです。ただし、事件によっては金額が大きく異なり、被告人の経済状況によっては数千万円を超えることもあります。

もっとも、この保釈金は、罰金のように国に没収されるものではありません。あくまで、被告人が逃亡などをせずに必ず裁判に出廷することを約束するための「預け金(担保)」です。

そのため、逃亡や証拠隠滅といった問題を起こさなければ、裁判が終わった段階で、判決が有罪か無罪かにかかわらず、全額が返還されます。

保釈請求が却下されたら?

一度、保釈請求が却下された場合でも、諦める必要はありません。

再度の保釈請求を行ったり、「準抗告」といった不服申し立てを行ったりすることで、保釈が認められる場合があります。

特に、保釈請求が却下された後に被害者との示談が成立した場合など、事情に大きな変化があったケースでは、その点を主張して再度請求することで、保釈が認められる可能性は十分にあります。

どのような手段を取るべきか、また、条件付きでの保釈が認められる可能性はあるかなど、一度却下された後の対応は非常に専門的な判断が必要です。諦める前に、まずは刑事事件に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

拘置所のことで不安な方はグラディアトル法律事務所へご相談ください

ご家族が逮捕・起訴され、拘置所に収容されて不安を感じている方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

本記事で説明したとおり、拘置所からの早期身柄解放を実現するには、勾留取消しの準抗告、保釈請求のタイミングと戦略、保釈条件の適切な設定、却下後の再請求など、高度な刑事弁護の技術が必要です。

グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、接見禁止の解除、保釈の実現、不起訴処分の獲得などについて、豊富な解決実績を有しています。

「保釈金が用意できるか不安」「接見禁止で家族に会えない」「どこの拘置所にいるか分からない」「差し入れの方法が分からない」など、どんなお悩みでも構いません。24時間365日相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉拘置所とは?

・判決が確定していない「未決拘禁者」を収容する施設

◉拘置所での1日のスケジュールと生活

・起床は7時半、就寝は21時が一般的

・日中は刑務作業の義務はなく、読書や裁判の準備をして過ごせる

・食事は1日3回提供され、お菓子などの自弁購入もできる

・お風呂は週に1〜2回、15分程度の時間制限がある

・スマホやインターネットの使用は一切できない

◉家族や友人ができること

・面会は平日のみ、1回15〜20分程度

・家族以外(友人・恋人)も面会できる

・現金、衣類、書籍などの差し入れも可能

◉拘置所から身柄を解放する「保釈」について

・起訴された後、「保釈請求」が認められれば身柄が解放される

・保釈金の相場は150万〜300万円で、裁判後に全額返還される

・一度請求が却下されても、再請求や不服申し立てができる

以上です。

刑事裁判でお困りの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、圧倒的なノウハウと実績を有しています。

それぞれの弁護士が得意分野をもっておりますので、各事件の特性に応じた充実した刑事弁護をご提供いたします。