「上告とはどのような手続き?」

「どんな理由で上告が認められるの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

刑事事件の上告とは、高等裁判所の判決に不服があるとき、最高裁判所へ申し立てる最後の不服申立て手続きです。

ただ、上告が認められるのは憲法違反や判例違反などの場合に限られており、令和5年度では「1591件中わずか3件」しか原判決が破棄されていません。

また、申立期限は判決宣告から14日以内と非常に短いので、迅速な対応が求められます。

本記事では、刑事事件の上告について、具体的な上告理由や手続きの流れ、上告期間、控訴との違いなどを解説します。

目次

刑事事件の上告とは

刑事事件における上告とは、高等裁判所の判決に不服がある場合に、その判断の見直しを求めて最高裁判所へ不服申立てを行うことです。

地裁・高裁などの判決に納得できない当事者ができる最後の訴訟手続ともいえます。

上告審では、控訴審までのように、事件の事実関係を審理するわけではありません。

「防犯カメラの人物は被告人ではなかった」、「被告人には犯行動機がなかった」といった事実関係ではなく、「法令の解釈や適用が正しかったか」などの「法律問題」のみを扱います。

そのため、法廷での審理(弁論・証拠調べなど)も開かれず、基本的に書面審理のみで進められます。

上告審の位置づけ

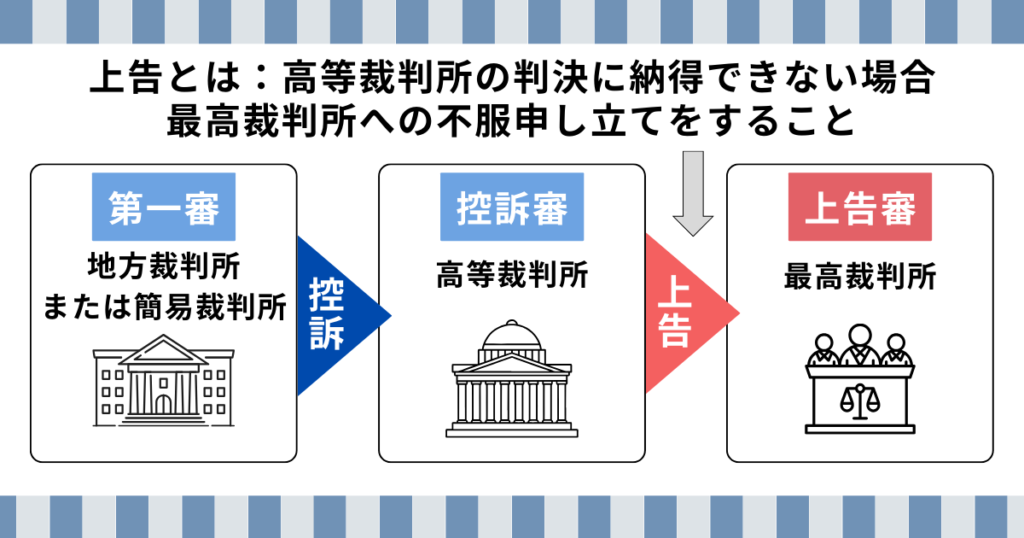

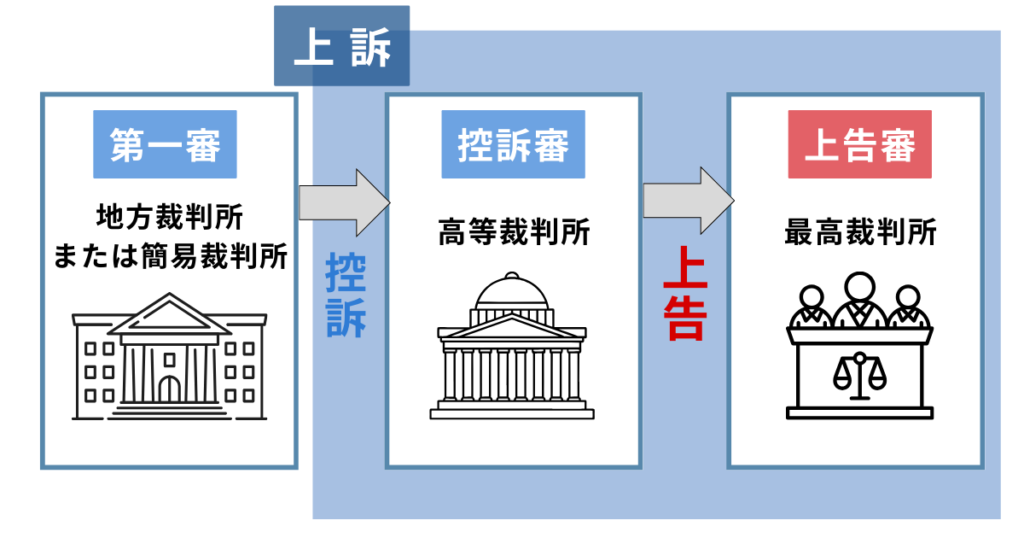

日本の裁判制度は三審制を採用しており、第一審(地方裁判所または簡易裁判所)、控訴審(高等裁判所)、上告審(最高裁判所)の3段階で構成されています。

上告は、控訴審である高等裁判所の判決に納得できない当事者が行う手続で、三審制の3つ目に位置づけられます。

三審制の2つ目を控訴といい、控訴と上告をあわせて「上訴」と呼びます。

第一審の判決に不服があれば「控訴」し、控訴審の判決にも不服があれば「上告」するというのが、一般的な刑事裁判の流れです。

刑事事件で上告が認められる理由

上告理由には、刑事訴訟法405条に定められた理由と、同法411条による理由の2種類があります。

■刑事事件の主な上告理由

| 根拠条文 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 刑事訴訟法405条 | ・憲法違反または憲法解釈の誤り ・最高裁判所の判例に相反する判断 (最高裁判例がない場合)大審院・高等裁判所の判例に相反する判断 |

| 刑事訴訟法411条 | ・判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認 ・刑の量定が甚しく不当 ・判決に影響を及ぼすべき法令の違反 ・再審の請求をすることができる事由 ・判決後の刑の廃止、変更または大赦 |

前述のとおり、上告審は法律審です。

したがって、どんな理由でも上告できるわけではなく、原則としては憲法の解釈を争うような理由、つまり「刑事訴訟法405条に規定される理由」がある場合のみが上告として認められます。

■刑事訴訟法405条に規定される理由

① 憲法違反または憲法解釈に誤りがあった

② 最高裁判所の判例に相反する判断をした

③ (最高裁の判例がない場合)大審院や高等裁判所の判例と相反する判断をした

ただ、「刑事訴訟法405条に規定される理由」にあたらなくても、重大な事実誤認や不当な量刑があった場合、原判決を破棄しなければ被告人の権利を著しく侵害してしまうことも考えられます。

そこで、刑事訴訟法411条は、上告理由に該当しない場合でも、「原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるとき」は、最高裁が職権で原判決を破棄できることを定めています。

【刑事訴訟法 第四百十一条】

上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。

二 刑の量定が甚しく不当であること。

三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。

四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。

五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

そのため、控訴審までの判決で事実誤認などがあった場合、この刑事訴訟法411条を根拠にして、上告することになります。

たとえば、平成29年に判決が言い渡された窃盗事件では、事実認定が誤っていたとして原判決及び第1審判決が破棄され、「被告人は無罪」という判決が言い渡されました。

置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していたとの事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとされた事例

(出典: 最高裁判所第二小法廷 平成29年3月10日)

刑事事件の上告の流れ

次に、刑事事件で上告した場合の流れを説明します。上告申立てから、判決・決定が言い渡されるまでの流れを順番に見ていきましょう。

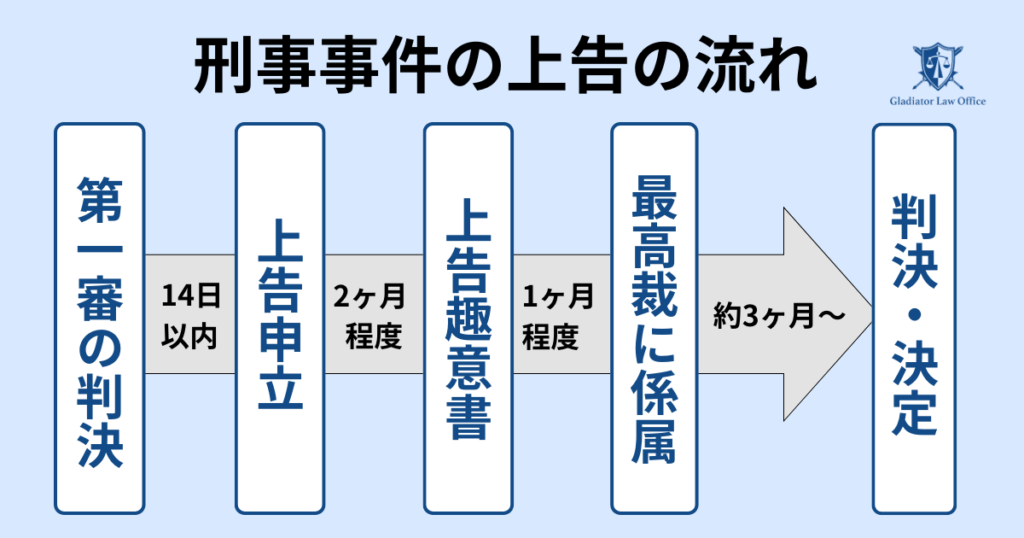

【判決から14日以内】上告申立書を提出する

控訴審(高等裁判所)の判決宣告日の翌日から14日以内に、控訴裁判所(高等裁判所)に上告申立書を提出しなければなりません。この期限は厳格に守らなければならず、1日でも遅れると上告は受理されません。

上告申立書の提出先は、判決の宣告をした高等裁判所です。

上告で最も大切なのは、「上告理由」ですが、この段階で上告理由を記載する必要はありません。

このとき必要なのは、上告人の氏名、原判決の表示などです。上告理由は、この後提出する「上告趣意書」に記載します。

【通知書の期限まで】上告趣意書を作成・提出する

上告申立書を提出した後、裁判所から上告趣意書の提出期限を記載した通知書が送られてきます。提出期限は、2ヶ月程度に設定されることが多いです。

上告趣意書は、上告理由を詳しく説明する書面です。憲法違反や判例違反などの上告理由を、法的根拠とともに記載します。

前述したとおり、上告審では弁論期日はほぼ開かれず、書面審理が中心となります。

したがって、弁護活動の中心も、いかに説得力のある上告趣意書を作成できるかという点に主眼が置かれます。

弁護士は、事件記録を隅々まで読み込んで上告理由を探し、追加で提出できる疎明資料なども検討していきます。

【おおむね1ヶ月後】最高裁に事件が係属する

上告趣意書の提出後、おおむね1ヶ月程度で事件記録が最高裁判所に送付され、正式に最高裁に事件が係属します。

その後は、原則として書面審理のみで進んでいき、弁論期日や法廷が開かれることは稀です。被告人や証人が出廷することはあまりありません。

【3ヶ月後〜】判決または決定が言い渡される

最高裁で審理がされた後、判決または決定が言い渡されます。

多くの場合、上告理由がないとして「決定」により上告が棄却されます。決定による上告棄却の場合、3か月以内に決定されることが多いです。

一方、上告理由があると認められた場合や、刑事訴訟法411条により職権で原判決を破棄する場合は、「判決」により原判決が破棄されます。原判決が破棄される場合は半年以上かかることもあります。

上告審でどのような判決・決定が出されるかについては、4章で詳しく説明します。

刑事事件の上告審で出される判決・決定の種類

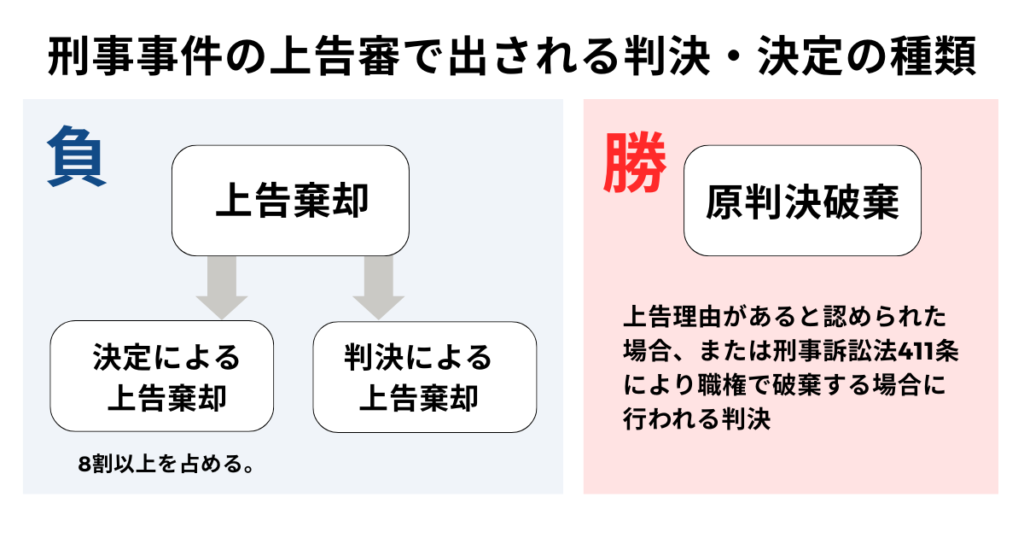

上告審で下される結論は、大きく分けて「上告棄却」と「原判決破棄」の2つがあります。さらに、上告棄却は「決定による上告棄却」と、「判決による上告棄却」に分かれます。

このうち最も多いのは「決定による上告棄却」で、8割以上は決定によって上告棄却となります。

令和5年度の場合、最高裁が処理した上告件数は1591件であるところ、原判決が破棄された件数はわずか3件です。判決で棄却となった件数も5件しかありませんでした。

(出典:令和5年 司法統計年報(刑事編))

以下、それぞれの判決・決定について詳しく説明していきます。

決定による上告棄却(原判決が維持)

上告申立書が法令上の方式に違反している場合や、上告期限(14日)を過ぎてから提出された場合は、「決定」により上告が棄却されます(刑事訴訟法414条・385条)。

上告趣意書の主張内容が法律で定められた上告理由に該当しないと判断されたようなケースも、決定による棄却となります。

実際のところ、上告事件の大半が「決定による棄却」で終了します。

決定による棄却の場合、法廷での審理は行われず、書面のみで結論が出されます。被告人や弁護人が最高裁判所に出廷することもありません。

上告が棄却されると、控訴審(高等裁判所)の判決はそのまま確定します。

決定の送達から3日以内に異議申立てもできますが、認められるケースはほとんどありません。

【第三百八十五条】

控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。

② 前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

判決による上告棄却(原判決が維持)

最高裁判所が上告趣意書について審理した結果、上告に「理由がない」と判断した場合は、「判決」により上告が棄却されます。

「判決による棄却」は、上告理由の内容が審理されている点で「決定による棄却」とは異なります。たとえば、上告理由としては適法であるものの、最高裁が審理した結果、憲法違反には当たらないと判断された場合などが該当します。

弁論が実施されるケースもありますが、憲法違反や判例違反でないことが上告申立書や上告趣意書から明らかである場合には、弁論を経ないで棄却されることもあります。

判決による棄却でも、結果は決定による棄却と同じく、控訴審の判決が確定します。

ただし、判決内容に誤りがあることを発見したときは、判決の宣告から10日以内に判決訂正の申立てをすることができます(刑事訴訟法415条)。

【第四百八条】

上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。

【第四百十五条】

上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。

② 前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。

原判決破棄

上告に「理由がある」と認められた場合、または刑事訴訟法411条により職権で破棄する場合に行われる判決が、「原判決破棄」です。

原判決が破棄された場合、通常は事件を原裁判所(高等裁判所)に差し戻して、再度審理をやり直すことになります。これを「破棄差戻し」といいます。

簡単にいえば、「もう一度、審理をやり直させることを命じる」という判決です。

また、最高裁判所が自ら新たな判決を下すこともあります(破棄自判)。

たとえば、新たな証拠調べの必要がなく、被告人が明らかに無罪である場合などは、差し戻すことなく最高裁が「無罪判決」を言い渡すことがあります。

刑事事件における上告と控訴の違い

ここまで上告について説明してきましたが、判決に不服がある場合の手続きとしては「控訴」もあります。

この記事の冒頭でも説明したとおり、三審制の2つ目にあたるのが控訴、3つ目にあたるのが上告です。どちらも判決に不服がある場合に行う点で共通していますが、その性格や認められる理由(上訴理由)には大きな違いがあります。

■控訴と上告の違い

| 控訴 | 上告 | |

|---|---|---|

| 裁判所(申立先) | 高等裁判所 | 最高裁判所 |

| 裁判の性格 | 事後審 | 法律審 |

| 認められる上訴理由 | 広い | 極めて限定的 |

| 審理の範囲 | 事実認定・法律適用の両方 | 原則として法律問題のみ |

以下、それぞれの違いについて説明します。

※こちらの記事も読まれています。

「刑事事件の控訴を全解説!控訴審の流れや特徴・弁護活動のポイント」

裁判所(申立先)の違い

控訴の申立先は高等裁判所です。

控訴申立書は第一審裁判所(判決を下した裁判所)に提出し、その後事件が管轄の高等裁判所に送られ、控訴審が開かれます。

なお、第一審が簡易裁判所であっても、控訴審の申立先は「地方裁判所」ではなく「高等裁判所」となります。

一方、上告の申立先は「最高裁判所」です。上告申立書は控訴審を行った高等裁判所に提出し、その後事件記録が最高裁判所に送付されます。

裁判の性格の違い

控訴審は「事後審」です。第一審の判決、つまり簡裁・地裁で行われた審理について、誤りがなかったかが審理されます。

裁判自体をゼロからやり直すわけではありませんが、事実誤認・量刑不当といった点も審理の対象です。そのため、件数は少ないですが、証拠調べなどが行われる事件もあります。

一方、上告審は「法律審」です。控訴審で認定された事実を前提に、法令の解釈や適用に誤りがなかったかのみを審理します。基本的に新たな証拠調べは行われず、書面審理のみで進められます。

上訴が認められる理由の違い

どちらも法律で決められた事由が必要ですが、控訴理由の方が広く認められています。

控訴理由には、「絶対的控訴理由・相対的控訴理由」がありますが、相対的控訴理由が問題となるケースが多いです。

■控訴が認められる理由(相対的控訴理由)

・法令違反があり、その違反が第一審判決に影響を及ぼすことが明らか

・一審判決における法令解釈・適用の誤りで判決に影響を与えた

・事実誤認があった

・量刑が不当であった

・再審事由があった など

(刑事訴訟法第379条、第380条、第382条、第383条)

一方、上告できる理由は控訴理由と比べてかなり限定されています。

基本的には法律上の問題があった場合に限られており、裁判所が職権で破棄するケースを除けば、事実誤認・量刑不当などを理由とした上告はできません。

■上告が認められる理由

① 憲法違反または憲法解釈に誤りがあった

② 最高裁判所の判例に相反する判断をした

③ (最高裁の判例がない場合)大審院や高等裁判所の判例と相反する判断をした

審理範囲の違い

審理の範囲も大きく異なります。

控訴審は、事実認定・法律適用の両方を再度審理できます。たとえば、証拠の評価が間違っている、法律の解釈を誤っている、量刑が重すぎるなどの主張が可能です。

一方、上告審は、原則として法律問題のみを扱うため、事実関係は審理されません。憲法違反、判例違反、手続きの重大な違法などの法律問題のみが審理対象です。

刑事事件の上告についてよくある質問

刑事事件の上告はいつまでできますか?

上告申立ての期限は、控訴審(高等裁判所)の判決宣告日の翌日から14日以内です。

14日目が土日・祝日にあたる場合は、その直後の平日が期限となります。この期限は絶対的なものなので、1日でも遅れると上告は受理されません。

上告にはどれくらいの期間がかかりますか?

上告申立てから判決または決定が出るまでの期間は、事件によって異なります。

一般的には3ヶ月以内に結論が出るケースが多いですが、上告理由があると認められて原判決が破棄される場合は、半年以上かかることもあります。

刑事事件の上告はグラディアトル法律事務所へご相談ください

控訴審で有罪判決を受け、上告を検討されている方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

刑事事件の上告は、最高裁判所への最後の不服申立てです。判決宣告から14日以内という短い期限の中で手続きを行う必要があり、これを逃すと二度とチャンスはありません。最後の機会だからこそ、上告実務に精通した弁護士を慎重に選ぶことが重要です。

グラディアトル法律事務所は、数多くの刑事事件を取り扱っており、刑事事件で豊富なノウハウと実績を有している法律事務所です。

上告審においても、事件記録を詳細に分析し、上告理由の有無を入念に検討したうえで、説得力のある上告趣意書を作成するとともに、最善の弁護方針をご提案させていただきます。

「控訴審の判決に納得できない」「上告できるか知りたい」など、どんなお悩みでも構いません。24時間365日相談を受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉刑事事件の上告とは

・高等裁判所の判決に不服がある場合に最高裁判所へ不服申立てを行うこと

・三審制の第3段階に位置づけられる

・「法律問題」のみを扱う法律審(事実関係は審理しない)

・法廷へ行くケースは少なく、書面審理メインで進められる

◉上告の流れは以下のとおり

①判決翌日から14日以内|上告申立書を高等裁判所に提出

↓

②通知書の期限まで(通常2ヶ月程度)|上告趣意書を作成・提出

↓

③おおむね1ヶ月後|最高裁に事件が係属

↓

④3ヶ月後〜|判決または決定が言い渡される

◉上告が認められる理由は3つ

・憲法違反または憲法解釈の誤り

・最高裁判所の判例に相反する判断

・大審院や高等裁判所の判例と相反する判断

※刑事訴訟法411条により、著しく正義に反すると認められれば、職権で破棄されるケースもある(重大な事実誤認・不当な量刑など)

◉上告審の判決・決定の種類は3種類

・決定による上告棄却(8割以上)

・判決による上告棄却

・原判決破棄(破棄差戻し・破棄自判)

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。