「控訴すれば判決を変えられる?」

「どんな理由なら控訴が認められるの?」

第一審で有罪判決を受けたとしても、まだ終わりではありません。

地方裁判所・簡易裁判所の判決に不服があれば、高等裁判所への控訴ができます。

ただ、控訴審は第一審のやり直しではありません。あくまで「事後審」として原判決の当否を審理する手続きなので、知らないと失敗するポイントが多くあります。

さらに、申立期限は判決翌日からわずか14日間。この短期間で控訴理由を検討し、控訴審での戦略を練ることも必要です。

そこで本記事では、控訴が認められる4つの理由、控訴審の具体的な流れ、弁護活動のポイントまで、刑事事件の控訴について詳しい内容を解説していきます。

控訴を考えている方、第一審の判決に納得できない方は、ぜひ参考にしてください。

目次

刑事事件の控訴とは

簡易裁判所、または地方裁判所の判決に不服があるとき、判決の見直しを求める手続きが「控訴」です。

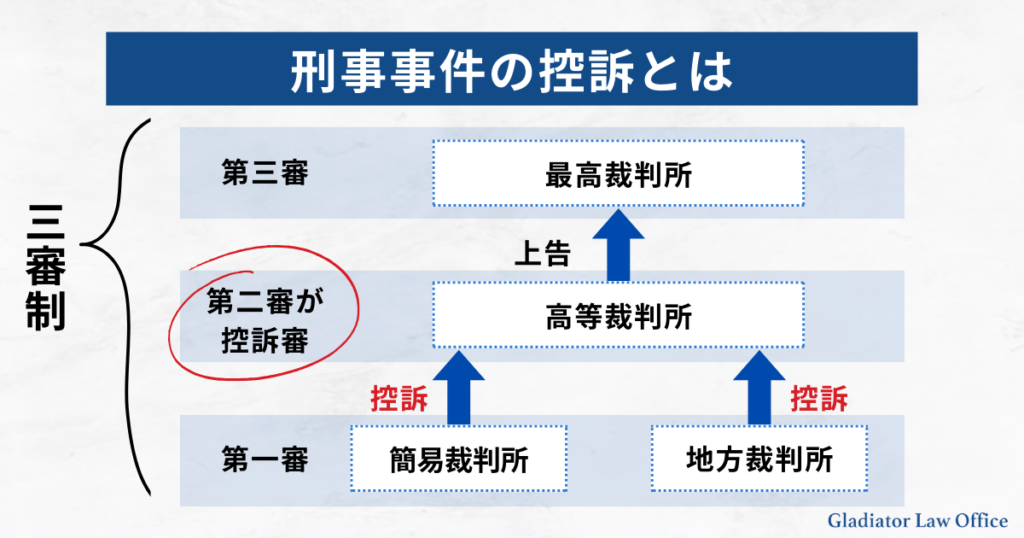

控訴とは三審制の2つ目の裁判

控訴とは、地方裁判所または簡易裁判所が下した第一審判決に不服がある場合に、高等裁判所へ判決の見直しを求める不服申立ての手続きです。

日本の刑事裁判は「三審制」を採用しており、控訴審はその2番目の裁判にあたります。

控訴審では、地裁・簡裁の判決が法律的に妥当なものだったのか、事実認定に誤りはなかったのかなどが、原判決の証拠に基づき審理されます。

さらに、控訴審の判決にも納得できない場合は、最高裁判所へ「上告」することができ、この控訴と上告を合わせて「上訴」といいます。

第一審の判決に不服があれば高等裁判所へ「控訴」して、控訴審の判決にも不服があれば最高裁判所へ「上告」するというのが、三審制の流れです。

【刑事訴訟法第三百七十二条】

控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。

※こちらの記事も読まれています。

「刑事事件の上告とは?手続きの流れや期間、上告理由などを解説」

控訴期間は判決宣告日の翌日から14日間

控訴期間は、第一審の判決宣告日の翌日から14日以内です。

この期間は絶対的なもので、もし1日でも過ぎれば、地裁・簡裁の判決が確定します。

それ以降は決定により「控訴棄却」となるため、第一審判決の内容に不服があっても争うことはできません。

なお、もし14日目が「土日祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)」なら、直後の平日が控訴期限になります。たとえば、月曜日に判決が宣告された場合、翌々週の月曜日が14日目ですが、その日が祝日なら火曜日が控訴期限です。

【刑事訴訟法】

第三百七十三条 控訴の提起期間は、十四日とする。

第三百七十五条 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

控訴できるのは被告人・検察官の双方

控訴を申し立てる権利があるのは、被告人側と検察官側の両方です。

被告人側では、被告人本人のほか、弁護人や被告人の法定代理人も、(被告人の明示の意思に反しない限り)控訴できます。

一方、検察官も、無罪判決や求刑より軽い判決に対しての控訴が可能です。

事件によっては、被告人・検察官の双方が控訴するケースもあります。

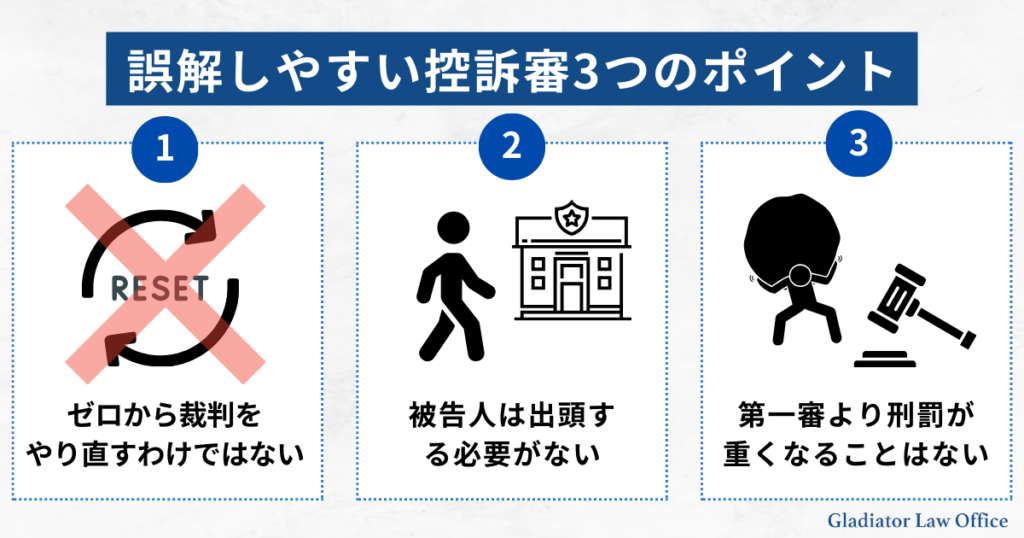

刑事事件の控訴審の3つのポイント

控訴審は、第一審とは全く異なる性質を持った手続きです。

2章では、被告人の方が誤解しやすい控訴審の3つのポイントを紹介します。

ゼロから裁判をやり直すわけではない

控訴審は、ゼロから裁判をやり直すわけではありません。

事件そのものを再び審理するのではなく、あくまでも原判決(地裁・簡裁の判決)を対象として、その当否を事後的に審査するものです。

簡単にいえば、窃盗罪で起訴されて懲役1年を言い渡されたのなら、控訴審では「被告人は、本当に物を盗んだのか」ではなく、「被告人が物を盗んだと認定して、懲役1年を言い渡した第一審判決は、間違っていないのか」を審理するというイメージです。

被告人は出頭する必要がない

控訴審では、基本的に第一審で提出された証拠や主張が引き継がれます。そのため、被告人の出頭は、原則として不要です。

正確に言えば、出頭する権利自体はあるのですが、出頭しても、被告人が法廷に立って意見を述べる(弁論)ことはできません。

これは、控訴審は「第一審の当否」を審査するものなので、法的知識のある弁護士が弁論するべきという考え方がとられているからです。

【刑事訴訟法】

第三百八十八条 控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。

第三百九十条 控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。

(被告人控訴の場合)第一審より刑罰が重くなることはない

刑事事件の控訴では、被告人が控訴をする場合と、検察官が控訴する場合があります。

このうち、被告人のみが控訴をした場合、控訴審で第一審より重い刑を言い渡すことは禁止されています(不利益変更禁止の原則)。

たとえば、地方裁判所の判決で「懲役3年(執行猶予6月)」が言い渡されていた場合、控訴審では、必ず「懲役3年(執行猶予6月)」以下の判決が言い渡されます。

控訴によって、懲役5年になったり、懲役3年(実刑)になったりすることはありません。

【刑事訴訟法第四百二条】

被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

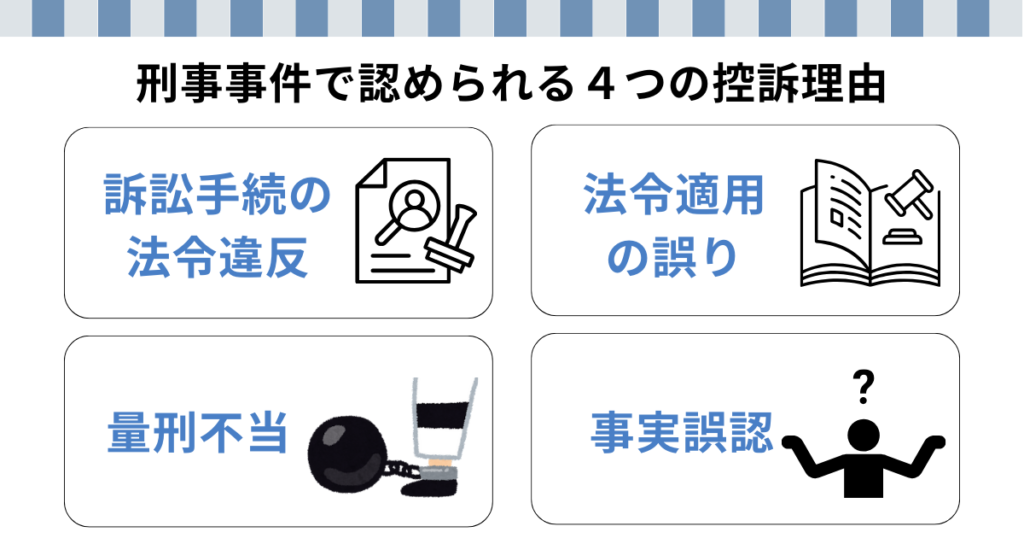

刑事事件で認められる控訴理由4つ

前述したとおり、控訴審は地方裁判所・簡易裁判所の判決の当否を審理するものです。

したがって、どんな理由でも控訴ができるわけではなく、必ず控訴理由として、第一審判決の瑕疵が必要となります。

訴訟手続の法令違反

訴訟手続の法令違反とは、第一審の裁判に重大な法律違反があったときの控訴理由です。

「訴訟手続の法令違反」は、大きく「絶対的控訴理由」と「相対的控訴理由」に分けられます。

| 種類 | 絶対的控訴理由 | 相対的控訴理由 |

|---|---|---|

| 具体例 | ・裁判所の管轄が違う ・判決に理由が附されていない など | ・審理不尽 ・経験則や論理則違反など |

| 判決への影響 | 必ず原判決破棄 | 判決に影響があれば破棄 |

絶対的控訴理由とは、「裁判所の管轄が違う」「判決に理由が附されていない」など、瑕疵の程度が大きいときの控訴事由です。該当すれば、原判決は必ず破棄されます。

一方、相対的控訴理由は、比較的軽微な瑕疵が対象となります。

相対的控理由で控訴した場合は、判決に影響を及ぼすような法令違反が見つかった場合のみ、原判決が破棄されます。

ただ、上記はあくまでも法律上の話です。

実務上は、絶対的控訴理由が問題となるようなケースはほぼありません。「訴訟手続の法令違反」によって控訴をするなら、基本的に「相対的控訴理由」の問題となります。

法令適用の誤り(刑事訴訟法第380条)

法令適用の誤りとは、認定された事実に対して、適用すべき法律が間違っているときの控訴理由です。

たとえば、罪数判断が間違っている場合、加重減免が誤っている場合などが該当します。窃盗1件なのに2件として処理したり、あるいは累犯加重すべきなのにしていなかったりするケースです。

量刑不当(刑事訴訟法第381条)

量刑不当とは、第一審の判決で言い渡された刑が重すぎる、または軽すぎるときの控訴理由です。過去の判例と比べて、著しく重い・あるいは軽い判決が言い渡されている場合などが該当します。

刑事事件で最も多い控訴理由が、この「量刑不当」による控訴です。

被告人控訴の場合、約7割の控訴がこの「量刑不当」によって控訴されています。

(出典|令和6年 司法統計年報(刑事編)第 58 表)

量刑不当による控訴審では、同種事案との比較や、被告人の反省・更生可能性などを主張して、減刑を求めることになります。

ただ、基本的に量刑は裁判官の裁量なので、よほどのケースでないと減刑は認められません。

事実誤認(刑事訴訟法第382条)

事実誤認とは、第一審判決の事実認定に誤りがあるときの控訴理由です。被告人控訴では、量刑不当に次いで多い控訴理由とされています。

(出典|令和6年 司法統計年報(刑事編)第 58 表)

ドラマで見るような冤罪事件が、この「事実誤認」による控訴の典型例です。

事実誤認による控訴審では、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを、控訴趣意書や証拠によって、具体的に示していく必要があります。

【判例】

1 刑訴法382条の事実誤認とは,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることをいう。

2 控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示す必要がある。

(出典: 最高裁 平成24年2月13日)

控訴審での新証拠の提出は制限される

控訴審では、原則として新証拠の提出が制限されます。

これは、控訴審で無制限に新証拠の提出を認めると、後出しジャンケンのようになってしまい、第一審判決の意義が薄れてしまうからです。

そのため、たとえば訴訟戦略として、もともと存在していた証拠を控訴審から提出するようなことはできません。

ただ、証拠によっては、やむを得ず控訴審からの提出が必要となるケースもあります。

そこで、実際上は、すべての証拠提出を一律に禁止するのではなく、以下のような事由にあたれば例外的に新たな証拠の提出も認める、といった運用がされています。

● 第一審の段階で、物理的に証拠の取調べを請求できなかった

● 当事者が、証拠の存在を知らなかった など

また、やむを得ない事由がある場合以外にも、裁判所が第一審判決の当否を判断するため必要と認めるときは、職権で証拠調べがされることもあります。

【判例】

控訴裁判所は、第一審判決以前に存在した事実に関する限り、第一審で取調ないし取調請求されていない新たな証拠につき、刑訴法393条1項但書の要件を欠く場合であつても、第一審判決の当否を判断するため必要と認めるときは、同項本文に基づき、裁量によつてその取調をすることができる。

(出典:最高裁昭和59年9月20日)

控訴前に成立した示談は証拠として認められる

新証拠の提出は制限されますが、量刑事情については、第一審判決後に生じたものでも、裁判所の職権による取調べが実施されます。

したがって、たとえば「第一審の判決が出たあと被害者と示談が成立したようなケース」では、示談成立が新たな情状として認められる可能性があります。

【刑事訴訟法第三百九十三条第二項】

控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。

刑事事件における控訴審の流れ

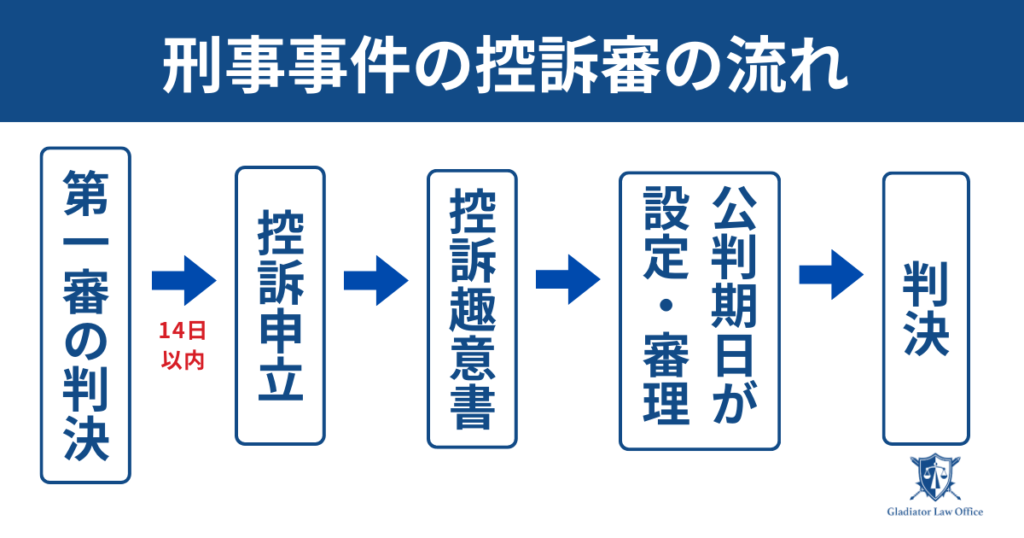

5章では、控訴審の具体的な流れについて、各段階でのポイントと期限を押さえながら説明していきます。

①控訴申立書の提出

控訴すると決めたら、第一審の判決宣告日の翌日から14日以内に控訴申立書の提出が必要です。

控訴申立書の提出先は、高等裁判所ではなく第一審の裁判所です。

刑務所や拘置所に収容されている被告人は、施設の職員に申立書を提出することで、期限内の提出として扱われます。

【刑事訴訟法第三百七十四条】

控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。

②控訴趣意書の作成・提出

控訴申立後、高等裁判所から控訴趣意書の提出期限が指定されます。通常は1か月程度の期限が設定されます。

控訴趣意書は、控訴審の流れを左右する極めて重要な書面です。

第一審判決のどこが間違っているのか、控訴理由を法的根拠とともに詳細に記載する必要があるので、基本的には弁護士が作成します。

なお、控訴申立書と異なり、期限延長を申請すれば、期限の延長が認められる場合もあります。

【刑事訴訟法第三百七十六条】

控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。

② 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。

③控訴を認めるかの判断がされる

控訴趣意書や、原審の事件記録、相手方からの答弁書などによって、裁判所が控訴を認めるかの判断をします。

控訴期限に間に合わなかったなどのケースでは、この段階で決定により控訴が棄却されます。

【刑事訴訟法第三百七十五条】

控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

④公判期日が設定されて、審理が行われる

控訴が認められると、公判期日が設定されます。基本的には、控訴趣意書の提出から1か月程度の期日となるケースが多いです。

控訴審の公判は1回で終わる事件が多いですが、証人尋問などが実施されると、次回公判期日が設定される場合もあります。平均的な開廷回数は2.1回、審理期間は3か月以内が多いとされています。(出典:裁判所|5. 上訴審における訴訟事件の概況)

⑤判決が言い渡される

公判から1〜2か月後に、判決が言い渡されます。

判決は「控訴棄却」「破棄差戻し」「破棄自判」のいずれかとなります。判決内容の詳細は、次章で詳しく解説します。

なお、判決に不服がある場合は、さらに14日以内に最高裁判所へ上告することができます。

※こちらの記事も読まれています。

「刑事事件の上告とは?手続きの流れや期間、上告理由などを解説」

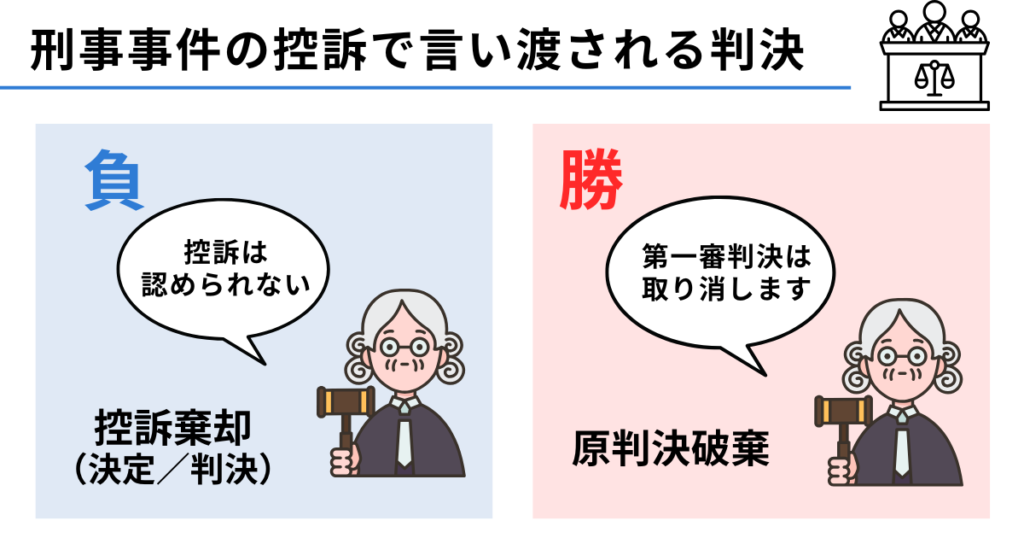

刑事事件の控訴で言い渡される判決

控訴審の裁判は大きく2つに分かれます。

1つ目が、控訴が認められない「控訴棄却」、2つ目が、第一審判決が取り消される「原判決破棄」です。被告人控訴の場合、控訴棄却が負け、原判決破棄が勝ちのようなイメージです。

なお、負けである「控訴棄却」は、さらに控訴棄却決定と控訴棄却判決に分かれます。

控訴棄却(決定)

控訴棄却決定とは、控訴の手続きに問題がある場合に下される裁判です。

たとえば、控訴期間の14日を過ぎてから控訴申立書を提出した場合や、控訴趣意書を期限内に提出しなかった場合などが該当します。あくまで、手続き上の理由での棄却なので、控訴理由の内容が審理されるわけではありません。

判決ではないので、不服がある場合は上告ではなく、高等裁判所への異議申立てを行うことになります。

控訴棄却(判決)

控訴棄却判決とは、控訴理由を審理した結果、「理由がない」と判断された場合の裁判です。

当事者が主張していたような控訴理由が認められない場合、あるいは控訴理由が判決に影響を及ぼさない場合などが該当します。

ちなみに、刑事事件の控訴のうち、約7割の事件が控訴棄却判決です。

控訴が棄却されると、上告をしない限り、第一審の判決はそのまま確定します。

たとえば、「懲役3年」という第一審判決への控訴が棄却された場合、上告しない限り「懲役3年」の刑がそのまま執行されることになります。

原判決破棄(差戻し・自判)

控訴に理由があると認められた場合、第一審判決は「破棄」されます。

これを「原判決破棄」といい、破棄には「破棄差戻し」と「破棄自判」の2つのパターンがあります。

「破棄差戻し」はやり直し、「破棄自判」は原判決より軽い刑が言い渡される、といったイメージです。

| 種類 | 判決の内容 |

|---|---|

| 破棄差戻し | 第一審判決を取り消した上で、事件を第一審裁判所に差し戻すもの。 無罪となるわけではなく、第一審で再度、新たな裁判官によって審理がやり直される。 |

| 破棄自判 | 控訴審が第一審判決を取り消した上で、自ら新たな判決を言い渡すもの |

原判決が破棄される理由として最も多いのは、4章で説明したような情状面での取調べが実施されて、破棄自判となる事件です。(刑事訴訟法392条2項による破棄なので、2項破棄といいます)

たとえば、第一審判決後、控訴までの間に示談が成立したようなケースが該当します。司法統計によれば、破棄理由の約7割が、この2項破棄によるものです。

よくドラマで描かれるような冤罪事件、つまり事実誤認による原判決破棄は、1割程度しかありません。(出典|令和6年 司法統計年報(刑事編)第 71 表)

【刑事訴訟法第三百九十三条】

② 控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。

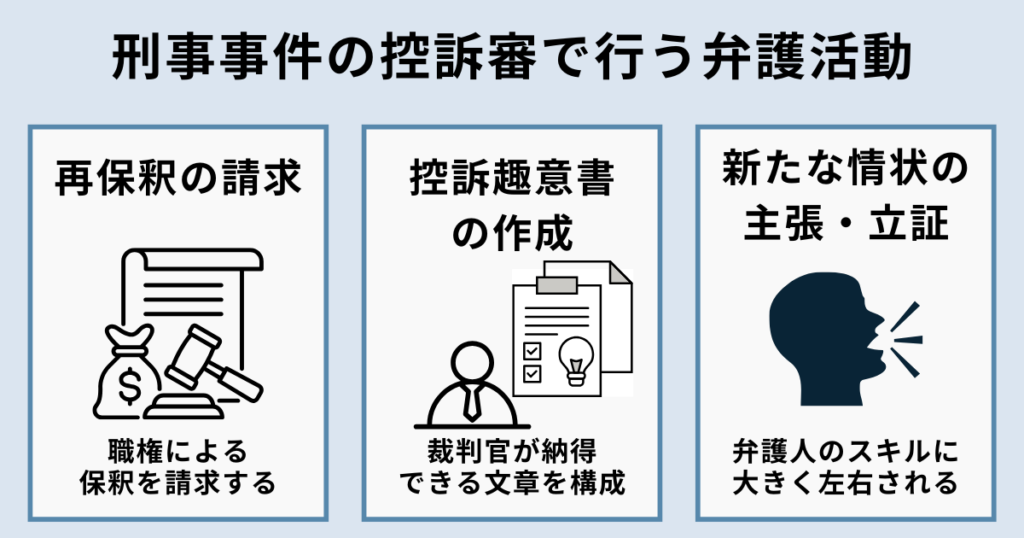

刑事事件の控訴審で行う弁護活動

では、刑事事件の控訴審で弁護士は何をするのか、弁護活動の内容を紹介します。

再保釈の請求

まず行うのが、再保釈の請求です。

第一審で保釈されていても、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があれば、保釈は効力を失います。つまり、懲役刑や禁錮刑の実刑判決が出れば、それまで保釈されていた被告人も、再び身柄を拘束されることになるのです。

そのため、控訴審で身柄拘束から解放するには、再保釈の請求が必要です。

ただ、第一審で有罪判決が出ると無罪推定がなくなるので、権利としての保釈は認められません。したがって、裁量保釈、つまり裁判所の職権による保釈を請求することになります。

保釈保証金の金額も、第一審判決前の保釈金より高額になるケースが多いです。

説得力のある控訴趣意書の作成

控訴審の弁護活動で最も大切なのは、説得力のある控訴趣意書を作成することです。

控訴趣意書の内容が裁判官の心証にも直結するので、第一審判決のどこに誤りがあるのか、法的根拠を明確にしながら論理的に主張する必要があります。単に「刑が重すぎる」と訴えるだけでは不十分で、同種事案とも比較しつつ、判例を引用しながら、裁判官が納得できる文章を構成することが求められます。

弁護士は、第一審の記録を詳細に分析し、控訴理由を見つけ出し、説得力のある控訴趣意書を作成していきます。

示談など、新たな情状の主張・立証

原判決、第一審の事件記録などを再度読み込み、弁護方針を固めます。場合によっては、被害者との示談も検討します。

前述のとおり、原判決破棄となる理由の多くは、情状面で新たな事情が生じた場合です。

たとえば、第一審判決時点で示談できていなかった場合、新たに被害者と示談が成立するだけでも、控訴審で減刑される可能性はかなり高くなるでしょう。

示談交渉は、弁護人のスキルに大きく左右されるので、弁護士を変えただけでスムーズに示談が成立するようなケースもあります。

示談以外にも、被告人の反省の深まりや、家族の支援体制の構築なども、新たな情状として積極的に主張していきます。

控訴審から弁護士は変更できる?

控訴審から弁護士を変更することは可能です。

特に、第一審を担当した弁護士との相性が悪かった、熱意が感じられなかった、やり方に納得できなかったなどのケースでは、控訴審に向けて変えるのもひとつの選択肢でしょう。

ただ、弁護士を変更すると、新しい弁護士が一から記録を読み込む必要があるため、時間がかかるというデメリットもあります。また、「相性が悪い=弁護人としての能力が低い」ではないので、不満があっても、実はその弁護士だからこそ刑が減刑されていたというケースもあります。

不安な場合は、無料相談などをしている弁護士事務所もあるので、まずセカンドオピニオン的に相談してみると良いでしょう。

相談をすれば、必ず依頼が必要というわけではありません。他の弁護士の話を聞いてみることで、新たな視点が得られることもあります。

刑事事件で控訴を考えている方はグラディアトル法律事務所へご相談ください。

第一審で有罪判決を受け、控訴を考えている方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

グラディアトル法律事務所は、数多くの刑事事件を取り扱っており、控訴審でも豊富なノウハウと実績を持っている法律事務所です。

まずは第一審判決の内容をくわしく分析し、控訴理由があるか、控訴の見込みがあるかどうかをしっかり検討します。そのうえで、控訴をするときは、説得力がある控訴趣意書の作成や、示談交渉、新たな証拠収集など、最善の弁護方針をご提案させていただきます。

また、控訴審から弁護士を変更したいとお考えの方のご相談も承っています。第一審の弁護活動に不安があった方も、セカンドオピニオンとしてご利用ください。

初回相談は無料で、24時間365日受けつけていますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

記事のポイントをまとめます。

◉刑事事件の控訴とは

・ 第一審判決(地裁・簡裁)に不服がある場合に、高等裁判所へ見直しを求める手続き

・ 期限は判決宣告日の翌日から14日間で、1日でも過ぎると控訴できない

・ 被告人側と検察官側の双方が申し立てできる

◉刑事事件における控訴審の流れ

①控訴申立書の提出|判決の翌日から14日以内

↓

②控訴趣意書の提出|控訴理由を詳細に記載した最重要書面

↓

③公判・審理|1回で終わることが多く、審理期間は3〜6ヶ月が中心

↓

④判決の言い渡し|公判から1〜2ヶ月後

◉控訴審のポイント

・ ゼロから裁判をやり直すのではなく、第一審判決が妥当だったかを事後的に審査する

・ 新たな証拠の提出は制限される

・ 被告人は原則として出頭する必要がない

・ 被告人のみが控訴した場合、第一審より刑が重くなることはない(不利益変更禁止の原則)

◉控訴できる理由

・ 訴訟手続の法令違反(第一審の裁判手続きに重大な法律違反があった)

・ 法令適用の誤り(認定された事実に適用する法律が間違っていた)

・ 量刑不当(言い渡された刑が重すぎる、または軽すぎる)

・ 事実誤認(第一審判決の事実認定に誤りがある)

◉控訴審の判決

・ 控訴棄却|控訴が認められず、第一審判決が確定する。全体の約7割を占める

・ 原判決破棄|第一審判決が取り消され、「差戻し」または「自判」となる

※破棄理由で最も多いのは、判決後の示談成立など新たな情状が認められたケース

◉控訴審で弁護士ができること

・ 再保釈を請求し、身柄解放を目指す

・ 説得力のある「控訴趣意書」を作成する

・ 示談など、新たな情状の主張・立証 など

以上です。

刑事裁判でお困りの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、圧倒的なノウハウと実績を有しています。

それぞれの弁護士が得意分野をもっておりますので、各事件の特性に応じた充実した刑事弁護をご提供いたします。