「昔、起こしてしまった事件は、いつまで逮捕される可能性があるのだろう…」

こんな不安を抱えている方もいるかもしれません。

刑事事件の公訴時効は、犯罪が発生してから一定期間が経つと検察官が起訴できなくなる制度ですが、その仕組みは意外と複雑です。

犯罪の種類によって成立期間は異なり、なかには殺人罪のように時効が廃止された犯罪もあります。さらに、海外滞在中は時効が停止したり、法改正で期間が延長されたりと、単純に「〇年経てば大丈夫」とも言えません。

本記事では、公訴時効の基本的な仕組みから、犯罪別の具体的な時効期間、起算点の考え方について、実例を交えながら分かりやすく解説します。

法律の知識がない方でも理解できるよう、身近な犯罪を例にご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

公訴時効とは

公訴時効とは、犯罪が発生してから一定期間が経過すると、検察官が犯人を起訴できなくなる制度です。

たとえば、窃盗罪の場合、7年が公訴時効の期間として定められています。

仮に2025年に窃盗事件を起こしてしまった場合、公訴時効が成立する2032年を過ぎると、捜査機関に犯人だと特定されても起訴されることはなくなります。

公訴時効がある理由

公訴時効の制度が設けられている理由は、主に以下の2つの観点から説明されます。

・ 社会の関心や被害者の処罰感情も時間とともに変化すること(処罰感情の変化)

1つ目の理由は、証拠の散逸です。

事件から長い年月が経つと、物的な証拠が失われたり、目撃者の記憶が曖昧になったりします。この状態で裁判を行うと、誤った判決を下してしまう危険性があるため、一定期間で区切りが設けられているのです。

2つ目の理由は、処罰感情の変化です。

一般的に、事件に対する社会の関心や、被害者の「犯人を罰してほしい」という感情は、時間とともに和らいでいくため、刑罰の必要性も低下すると考えられています。

2010年に公訴時効が廃止・延長された

2010年の法改正により、一部の重大犯罪については公訴時効が廃止、または期間が延長されるという大きな見直しが行われました。

具体的には、殺人罪や強盗殺人罪など、人を死亡された犯罪のうち、刑罰の上限が死刑にあたるものについて、公訴時効が完全に廃止されました。

この改正の背景には、「自分の家族が殺されたのに、一定の期間が経過したからといって犯人が無罪放免になるのは、とても納得できない」といった被害者遺族の声が高まっていた点があります(出典:法務省「法務省だより 赤れんが」)。

また、DNA鑑定などの科学捜査技術が大きく進歩し、事件から時間が経過していても、高い精度で犯人を特定できるようになったことも、この見直しを後押しする要因となったと言われています。

【犯罪別一覧】公訴時効までの期間

公訴時効が成立するまでの期間は、犯罪の重さ(法律で定められた刑罰の重さ)によって異なります。

この期間は、基本的には軽い犯罪ほど時効期間が短く、重い犯罪ほど長いです。

殺人罪や強盗殺人罪のように、そもそも時効期間自体が設定されていないものもあります。

以下では、「人を死亡させた罪」と「人を死亡させていない罪」に分けて、主な犯罪の公訴時効期間を解説します。

人を死亡させた罪の公訴時効は10年〜

人を死亡させた罪とは、殺人罪や強盗致死罪のように、他人を死に至らしめた犯罪です。2010年の法改正で時効が廃止、または大幅に延長されました。

【一覧】人を死亡させた罪の公訴時効

| 法定刑の上限 | 具体例 | 公訴時効の期間 |

|---|---|---|

| 死刑に当たる罪 | 殺人罪、強盗殺人罪 | なし |

| 無期拘禁刑に当たる罪 | 不同意わいせつ致死罪、不同意性交等致死罪 | 30年 |

| 長期20年の拘禁刑に当たる罪 | 傷害致死罪、危険運転致死罪 | 20年 |

| その他の罪 | 自動車運転過失致死罪、業務上過失致死罪 | 10年 |

第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年

二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年

三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

人を死亡させていない罪の公訴時効は1〜25年

人を死亡させていない犯罪の時効期間は、法定刑の重さに応じてより細かく定められています。

【一覧】人を死亡させていない罪の公訴時効

| 法定刑の上限 | 具体例 | 公訴時効の期間 |

|---|---|---|

| 死刑に当たる罪 | 殺人未遂罪、現住建造物等放火罪 など | 25年 |

| 無期拘禁刑に当たる罪 | 不同意わいせつ致傷罪、不同意性交等致傷罪 など | 15年 |

| 長期15年以上の拘禁刑に当たる罪 | 強盗罪、傷害罪 など | 10年 |

| 長期15年未満の拘禁刑に当たる罪 | 窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪、公文書偽造等罪 など | 7年 |

| 長期10年未満の拘禁刑に当たる罪 | 横領罪、私文書偽造等罪 など | 5年 |

| 長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については3年 | 住居侵入罪、暴行罪、脅迫罪、撮影罪、迷惑防止条例違反 など | 3年 |

| 拘留又は科料に当たる罪 | 軽犯罪法違反 など | 1年 |

② 時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 死刑に当たる罪については二十五年

二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年

三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年

四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年

五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年

六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年

七 拘留又は科料に当たる罪については一年

性犯罪(不同意性交・不同意わいせつなど)の公訴時効は12〜20年

性犯罪に関する時効は、2023年の刑法改正で大きく見直され、全体的に期間が延長されました。

【一覧】性犯罪の公訴時効

| 罪名 | 公訴時効の期間 |

|---|---|

| 不同意性交等致傷罪 不同意わいせつ等致死傷罪 | 20年 |

| 不同意性交等罪 監護者性交等罪 | 15年 |

| 不同意わいせつ罪 監護者わいせつ罪 | 12年 |

一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年

二 刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪 十五年

三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年

公訴時効の起算点は「犯罪行為が終わった時」

公訴時効のカウントがいつからスタートするのか、その始まりを「起算点」と呼びます。

刑事訴訟法では、この起算点について「犯罪行為が終わった時から進行する」と定められています。

② 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

「犯罪行為が終わった時」とは、事件が発生したときではなく、法的に「犯罪行為が完了した」と判断される時点です。

たとえば窃盗罪なら、物を盗んだ瞬間に犯罪は完了するため、その時点が起算点となります。一方で、傷害致死罪のように、殴った相手が後日死亡してしまったようなケースでは、殴った時ではなく、被害者が死亡した時点(最終的な結果が発生したとき)が起算点となります。(出典: 最高裁判所第三小法廷 昭和63年2月29日)

なお、複数人で犯罪を行った「共犯」の場合は、最後に犯罪行為を終えた人の時点から、犯人全員の時効が同時にスタートします。

初日も公訴時効の期間計算にカウントされる

公訴時効の期間を計算する上で重要なのが、起算点となる「初日」の扱いです。

刑事訴訟法では、期間の計算についての一般原則の例外として、犯罪行為が終わった「当日」も、1日目に含めて数え始めるとされています。

つまり、たとえば窃盗罪の場合、物を盗んだのが23時だったとしても、その日を「1日目」としてカウントするということです。

公訴時効はどう計算される?身近な犯罪の例(詐欺・窃盗・暴行など)

では、公訴時効の期間がどのように計算されるのか、「詐欺罪・窃盗罪・暴行罪」などの身近な犯罪を例に説明します。

詐欺罪の場合

詐欺罪は、「長期15年未満の拘禁刑に当たる罪」にあたるため、公訴時効の期間は7年です。起算点となる「犯罪行為が終わった時」とは、被害者が財産を交付したタイミングを指します。

たとえば、SNSで「必ず儲かる」と嘘の投資話を持ちかけ、2025年10月1日にお金を振り込ませた場合、そのお金が振り込まれ、犯人がいつでも引き出せる状態になった時点が起算点です。

起算日: 2025年10月1日

時効が成立する日:初日である2025年10月1日を1日目としてカウントし、7年後の2032年9月30日の24時(10月1日午前0時)をもって時効が成立します。

窃盗罪の場合

窃盗罪も詐欺罪と同様、「長期15年未満の拘禁刑に当たる罪」なので、公訴時効は7年です。起算点は物を盗んだ瞬間、つまり犯人が財物を自分の支配下に置いた時点となります。

たとえば、2025年11月10日に店舗で商品を万引きした場合、商品をカバンに入れ、代金を支払わずに店の外に出た時点が起算点です。

起算日: 2025年11月10日

時効が成立する日:初日である2025年11月10日を1日目としてカウントし、7年後の2032年11月9日の24時(11月10日午前0時)をもって時効が成立します。

暴行罪の場合

暴行罪は、「長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪」にあたるため、公訴時効は3年です。起算点は、相手に暴行を加えた瞬間です。

たとえば、2025年12月25日に口論の末に相手を殴った場合、その時点で犯罪行為は完了となり、時効のカウントが始まります。

起算日: 2025年12月25日

時効が成立する日:初日である2025年12月25日を1日目としてカウントし、3年後の2028年12月24日の24時(12月25日午前0時)をもって時効が成立します。

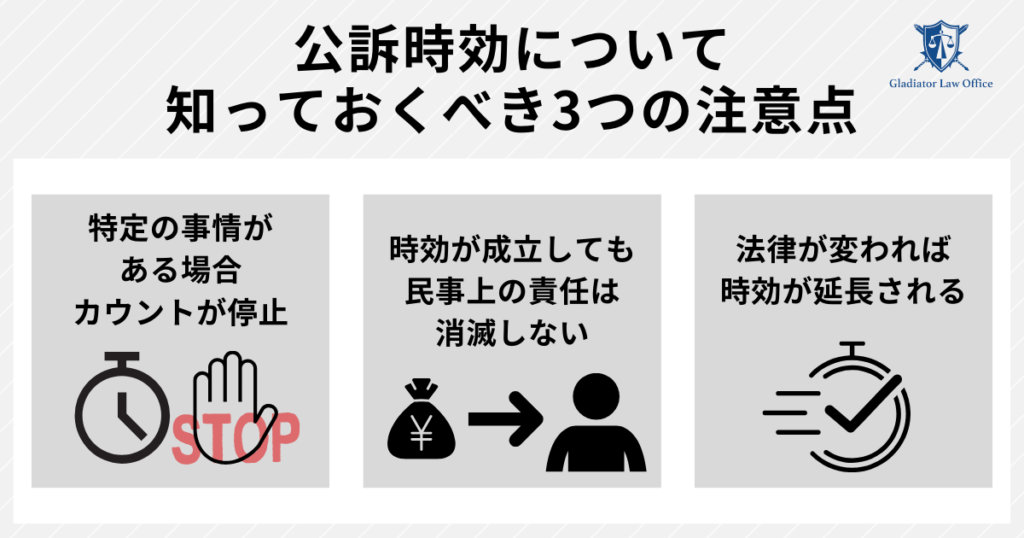

公訴時効について知っておくべき3つの注意点

公訴時効は、時間が経てば必ず成立するものではありません。5章では、時効の成立を待つ上で知っておくべき3つの注意点を紹介します。

一定の事由が生じると、時効期間が停止する

公訴時効は、特定の事情が発生すると、その期間中カウントが停止します。これは、時効のカウントダウンをしていたタイマーが、一時的に止められるようなイメージです。

時効が停止する主なケース

・共犯者の1人を、検察官が起訴した場合

・犯人が国外にいる場合

・犯人が逃げ隠れていて、起訴状の送達ができない場合

たとえば、海外へ渡航している期間は、それが一時的なものであっても、その間ずっと時効の進行がストップし、日本に帰国した時点から、再びカウントが再開されることになります。そのため、よくドラマなどでもあるように「海外に逃げていれば時効が完成する」ということはありません。

(参照:最高裁判所第一小法廷 平成21年10月20日)

公訴時効が成立しても、民事上の責任は消滅しない

公訴時効の成立によって消滅するのは、あくまで刑事上の責任だけです。

被害者が犯人に対して損害賠償を求める権利、つまり民事責任は、刑事上の時効とは成立までの期間が異なります。

民法上の損害賠償(不法行為)の消滅時効期間は、以下の通りです。

(人の生命または身体を害する場合は5年)

・ 不法行為の時から20年

たとえば、傷害罪で加害者が不明な場合、10年経つと公訴時効が成立しますが、被害者が慰謝料を請求する権利(損害賠償請求権)は、20年が経過するまで消滅しません。

したがって、11年目以降も、被害者に対して弁償する義務(民事責任)だけが残り続けることになります。

法改正で、時効期間が延長される場合もある

刑事処罰については、行為の後から作られた法律で過去の行為を罰することを禁じる「遡及処罰の禁止」という大原則があります(憲法第39条)。

しかし、公訴時効については、法改正によって新しい(より期間が長い)時効が適用されることがあります。そして、これは違憲ではありません。

公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置として,同改正法律施行の際公訴時効が完成していない罪について改正後の刑訴法250条1項を適用する旨を定めた同改正法律附則3条2項は,憲法39条,31条に違反せず,それらの趣旨にも反しない。

(出典:最高裁判所大法廷 平成27年12月16日)

実際に、2010年の法改正では、時効が完成していなかった過去の殺人事件などにも、時効の廃止が適用されました。2023年の性犯罪に関する法改正でも、時効が完成していなかった過去の事件に、延長された新しい時効期間が適用されています。

つまり、現在の法律を基準に「あと何年で時効だ…」と計算していても、その間に法律が変われば、時効が延長される可能性があるのです。

公訴時効の完成直前に逮捕されるケースもある

一般に、公訴時効の完成が近づくほど証拠が揃いにくくなります。そのため、時間の経過と供に逮捕にいたる可能性は低くなるでしょう。

しかし、件数は少ないものの時効完成の直前に逮捕されるケースもあります。

特に最近は、法改正による時効期間の延長が相次いでいますし、科学捜査の発展によって、以前は見つからなかったような証拠も見つかるようになりました。

そのため、警察が再捜査に踏み切って、実際に逮捕に至ったケースも相次いで報道されています。

【傷害で時効の完成直前に逮捕されて懲役6年の判決が言い渡された事例(出典:NHK)】

長泉町のドラッグストアで店長を包丁で脅して金を奪おうとして、被害者にけがをさせた事件で、16年後の時効の直前に逮捕。強盗傷害の罪で懲役6年の判決が言い渡されました。

刑事事件の弁護はグラディアトル法律事務所へご相談ください

過去の刑事事件について、「いつ逮捕されるか分からず、不安で仕方がない」といったお悩みを抱えている方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

公訴時効については、この記事でも解説したような様々な注意点があり、時効の停止や法改正による延長など、多くの不確定要素が存在します。「いつ逮捕されるか分からない…」といった不安を抱えながら生きていくのは決して得策とはいえません。

グラディアトル法律事務所では数多くの刑事事件を取り扱っており、各弁護士がそれぞれの得意分野について、圧倒的なノウハウと実績を有しています。

ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、今後の対応について最善のアドバイスをさせていただきます。

自首を検討されている場合も、弁護士が同行することで、その後の手続きが有利に進む可能性が高まります。

弁護士には厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉公訴時効とは

・ 一定期間が経過すると、検察官が犯人を起訴できなくなる制度

・ 時効が成立すると、刑罰を受けることがなくなる

・ 軽い犯罪ほど時効期間は短く、重い犯罪ほど長く設定されている

◉犯罪別の公訴時効期間(主な例)

・ 殺人罪、強盗殺人罪:時効なし

・ 不同意性交等致傷罪:20年

・ 傷害罪、強盗罪:10年

・ 窃盗罪、詐欺罪:7年

・ 暴行罪:3年

◉公訴時効の計算方法

・ 起算点(カウント開始日)は「犯罪行為が終わった時」

・ 犯罪行為が終わった当日を「1日目」としてカウントに含める

※例:2025年10月1日に発生した詐欺罪(時効7年)は、2032年9月30日24時(10月1日0時)をもって時効が成立する

◉公訴時効に関する注意点

・ 犯人が国外にいる期間などは、時効の進行が停止する

・ 公訴時効が成立しても、被害者への損害賠償など民事上の責任は消滅しない

・ 法改正によって、過去の事件の時効期間が後から延長されることがある

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。