「検察官から『略式命令でいいですか?』といわれたが、一体どういう手続きなの?」

刑事事件の当事者となり、「略式命令」という聞き慣れない言葉を前に、こうした不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

「略式命令」とは、正式な裁判を開くことなく、書面上の審査だけで罰金などを科し、事件を早期に解決する手続きです。

すぐに釈放されて社会復帰できるというメリットがある反面、必ず有罪となり前科が付くため、安易に同意するのもリスクがあります。

特に、事実関係を争いたい場合や前科を避けたい場合には、より慎重な判断が求められます。できれば、検察官から打診された時点で弁護士に連絡して、「どうするのが最善なのか」につき専門的なアドバイスを受けた方がよいでしょう。

この記事では、あなたが後悔のない選択をするために、略式命令に関する以下の点を分かりやすく解説していきます。

■この記事を読んで分かること

・必ず知っておくべき略式命令のポイント4つ

・略式命令請求から罰金納付までの具体的な流れ

・同意すべきケースと拒否すべきケース

・略式命令後に正式裁判を請求する方法と注意点

ぜひこの記事を読んで、略式命令への正しい知識を身につけ、ご自身にとって最善の選択をしてください。

目次

略式命令とは

「略式命令」とは、正式な裁判を開かずに、書面のみの審理に基づいて裁判官が命令する罰金・科料などの刑事処分です。

通常の刑事裁判では、まず検察官が起訴をして、どのような罪を犯したのかを検察官と弁護人が法廷で争い、その罪にふさわしい刑を裁判所が決める、という流れで進められます。

しかし、「略式命令」によって刑が下される事件では、こういった裁判手続きが簡略化されており、書面審理だけですべてが完結します

※ポイント「略式起訴・略式命令・略式手続の違い」

「略式〜」という言葉には、「略式起訴・略式命令・略式手続」がありますが、それぞれが手続きの異なる段階を示しています。

略式手続

→公開の法廷での裁判を開かず、書面のみの審査で罰金や科料を科す手続き全体のこと。

略式起訴(略式命令請求)

→検察官が裁判所に対して、「この事件は略式手続で進めてください」と求めること。

略式命令

→検察官からの略式起訴を受けて、裁判所が内容を審査し、被疑者に対して罰金などを科す決定のこと。

検察官が「略式起訴」を行い、裁判所が「略式命令」を出す、そしてこの一連の流れ全体が「略式手続」です。

略式手続きにするための要件は3つ

刑事事件を略式手続にするには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

・簡易裁判所の管轄であること

・100万円以下の罰金または科料に相当する事件であること

・被疑者本人が略式手続に同意していること

これらの要件が一つでも欠ければ、略式手続は認められず、正式な裁判手続に進むことになります。

罰金刑のほとんどは略式命令による言い渡し

上記はあくまでも法律上の要件であり、実際に略式起訴するかどうかを判断するのは検察官です。そのため、前述した要件を満たせば、必ずしも略式手続になるわけではありません。

ただ、現状、罰金刑のほとんどが略式命令によって言い渡されています。したがって、一般的に罰金相当といわれている事件、たとえば道交法違反や窃盗事件などでは、基本的に略式起訴(略式命令請求)となる可能性が高いと考えてよいでしょう。

■略式起訴(略式命令請求)されやすい事件の例

・道路交通法違反(無免許運転、スピード違反、酒気帯び運転など)

・自動車運転過失致傷罪(交通事故で相手に軽い怪我をさせてしまった場合など)

・暴行罪や傷害罪(被害者の怪我が比較的軽く、示談が進んでいるようなケース)

・窃盗罪(初犯の万引きなど)

・迷惑防止条例違反(痴漢や盗撮など)

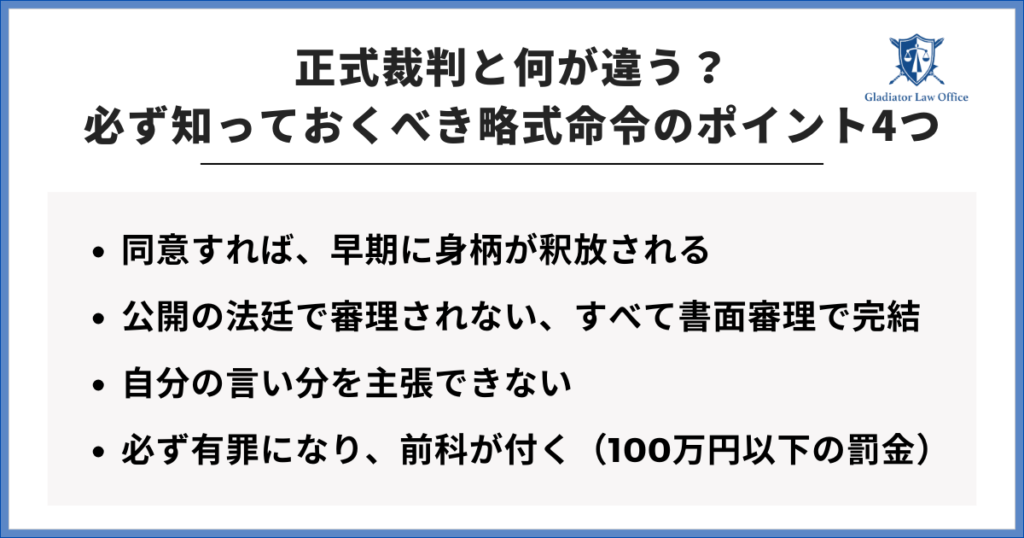

正式裁判と何が違う?必ず知っておくべき略式命令のポイント4つ

では、略式命令となると、具体的にどのような扱いになるのでしょうか。

2章では、被告人側が必ず知っておくべき略式命令の特徴を、4つのポイントに分けて解説します。

略式命令請求に同意すれば、早期に身柄が釈放される

まず、略式命令請求に同意すれば、すぐに身柄は釈放されます。正式裁判のように、起訴後に被告人勾留されることはありませんし、拘禁刑が言い渡されて刑務所に入ることもありません。

身柄事件の場合も、正式裁判と比べると格段に早い身柄解放が期待できます。詳しい流れは3章で説明しますが、基本的には略式命令請求に同意すると、即日、略式命令が発せられます。そして、当日中に略式命令謄本を受け取って、そのまま釈放されるというケースが多いです。

公開の法廷で審理されず、すべて書面審理で完結する

略式手続は、すべての審理が書面審査のみで完結します。テレビドラマで見るように、公開の法廷に被告人として立つ必要はありません。

法廷で検察官から尋問されることはなく、裁判を傍聴人に見られるおそれもないため、精神的なストレスという面では、かなりの負担が軽減されるでしょう。わざわざ仕事を休んで裁判に出頭するなどの時間的な負担が少ないことも大きなメリットです。

自分の言い分を主張できない

一方で、略式手続では、自分の言い分を主張することはできません。

略式手続は、直接主義、口頭主義、裁判の公開、反対尋問権の保障といった刑事訴訟法の原則の例外をなしている手続きだからです。

被告人の出頭は必要とされず、基本的には、検察官の提出した書面のみに基づいて裁判官が判断します。そのため、「自分はやっていない」などと反論することはできませんし、「正当防衛だった」といった弁解をする機会もありません。

量刑(刑の重さ)の面でも、検察官の意見がそのまま認められやすいと言われています。実務上も、「略式命令請求をするとき、検察官が科刑意見を付しており、量刑判断がその科刑意見に基づき行われる」といったケースがしばしば見受けられます。

必ず有罪になり、前科が付く(100万円以下の罰金)

略式命令では、必ず100万円以下の罰金刑となり、「前科」が付きます。

そのため、必ず罰金の納付は必要となりますし、前科による様々な不利益も生じてしまいます。

■略式命令(罰金)による前科の影響

・「罰金以上の刑」が欠格事である資格(医師、看護師、弁護士など)では、資格剥奪のおそれがある

・履歴書の賞罰欄に「前科」として記入する必要があるので、就職や転職活動で不利になる

・国によっては、ビザの審査に影響が出る など

仕事上の理由などで、なんとしても前科が付くことは避けたいといった方は、略式命令請求に同意する前に弁護士に相談して、不起訴となる可能性があるのかを探っていく方がよいでしょう。

略式命令で前科が付いても、会社にバレる可能性は低い

略式命令によって前科が付いても、それが直ちに会社に知られる可能性は低いです。

前科の情報は一般には公開されておらず、検察庁や裁判所から会社へ連絡が入ることも、まずないからです。したがって、前科が欠格事由となる一部の資格職や、任命権者への報告義務がある公務員などを除けば、基本的にバレるリスクは低めと考えてよいでしょう。

ただし、略式命令されたこと自体は発覚しなくても、略式起訴までに長期間拘束されると、無断欠勤によって会社に発覚する可能性があります。そのため、会社への発覚を確実に防ぐためには、まずいかに逮捕を防ぐか、そして万が一逮捕された場合に、どれだけ早く釈放できるかがポイントとなります。

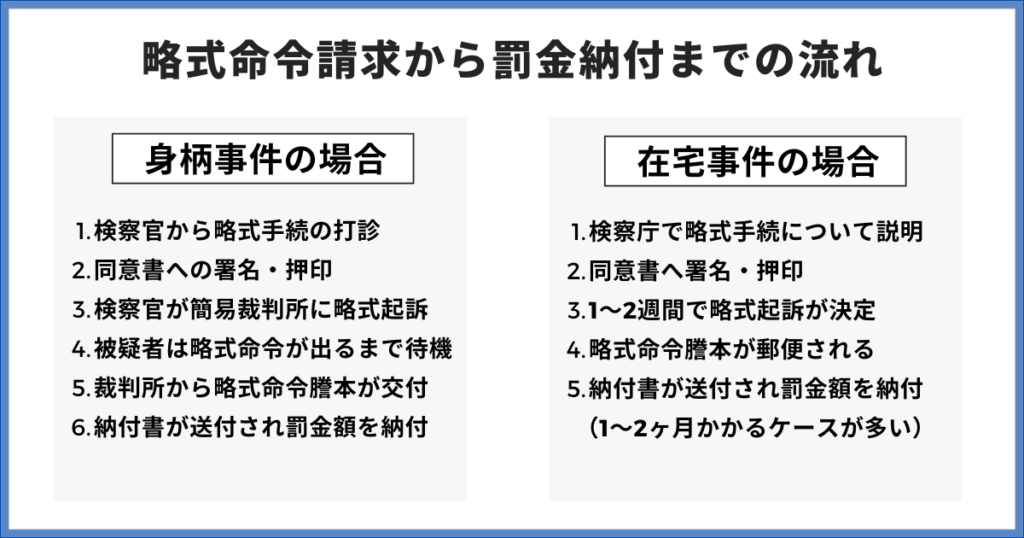

略式命令請求(略式起訴)から罰金納付までの流れ

略式手続は、被疑者が身柄を拘束されている「身柄事件」か、在宅で捜査が進められる「在宅事件」かによって、手続きの進み方が異なります。

それぞれのケースについて、事件発生から罰金を納付するまでの一般的な流れを説明します。

身柄事件の場合

身柄事件では、逮捕から起訴決定までの流れは、公判請求される場合と同様です。

まず、警察による取調べが実施された後、検察官による取調べが行われて、勾留期間が満了する日(逮捕から13日以内)までに、正式起訴となるのか、それとも略式起訴となるのか、あるいは不起訴となるのかが判断されるという流れになります。

略式起訴となる場合は、まず検察官から略式手続についての打診があります。そして被疑者が略式起訴に納得すると、同意書への署名・押印が求められます。

その後、基本的には当日中に検察官が簡易裁判所に対し、略式起訴(略式請求)を行います。このタイミングで被疑者も裁判所に連れて行かれて、略式命令が出るまで待機することになります。

略式命令が発せられると、裁判所の職員から略式命令謄本が交付され、略式命令謄本を受け取ると同時に身柄が釈放されるケースが多いです。その後、略式命令が確定するタイミング(略式命令の告知を受けて14日後)に、検察庁から「納付書(納付通知書)」が送付されるため、罰金額を納付します。

在宅事件の場合

在宅事件の場合、起訴決定までの時間制限はありません。

そのため、最初の取調べから略式起訴が決まるまでに、1〜2ヶ月はかかるケースが多いです。この間、自宅で生活を続けながら、随時、警察・検察の取り調べを受けていく、という流れとなります。

取調べの結果、略式起訴が決まると、通常は検察庁に呼び出されて、略式手続について説明を受けます。このタイミングで同意書へ署名・押印が求められるため、略式起訴に同意するかを、事前に考えておきましょう。

略式起소に同意する場合は、同意から1〜2週間で略式起訴が決定し、略式命令謄本が郵便(特別送達)で送られてきます。その後、罰金額の納付書が送付されて、罰金額を納付すれば事件は終結です。

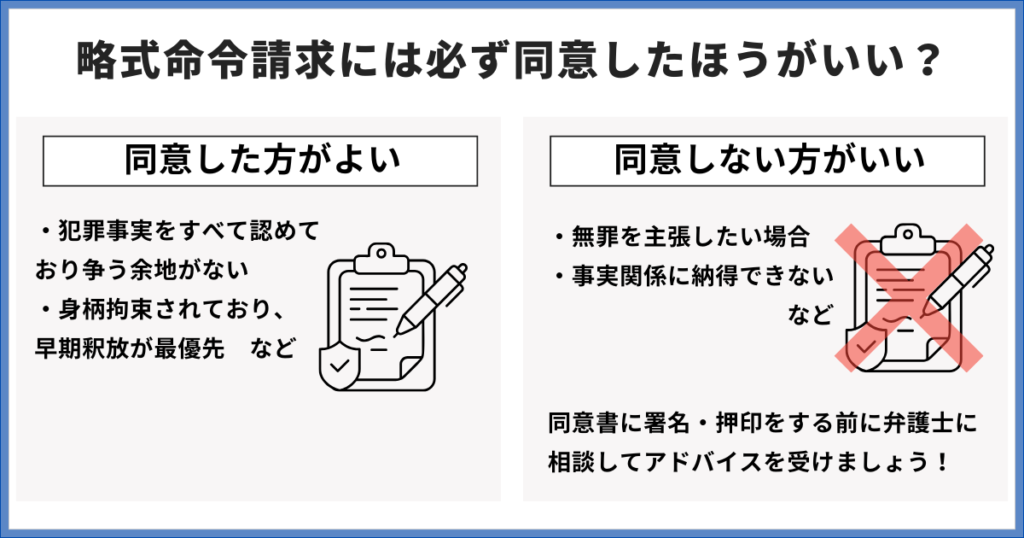

略式命令請求には必ず同意したほうがいい?

ここまで見てきたように、略式手続には早期釈放、被告の負担が少ないといったメリットがある一方で、必ず前科が付くというリスクもあります。

では一体どのような場合に略式起訴に同意して、どのような場合に拒否すべきなのか。

4章では、「略式命令請求に同意した方がよいケース・同意しない方がよいケース」を見ていきます。

略式命令に同意した方がよいケース

まず、犯罪事実をすべて認めており、争う余地がない場合は、略式命令請求への同意を検討するべきです。

特に身柄を拘束されている事件では、起訴された後も被告人勾留として、身柄拘束が続く可能性が高くなります。保釈が認められない限り、判決まで釈放されないため、ほとんどのケースで略式手続のほうが有利になるといえるでしょう。

もし略式命令に同意せずに正式な裁判に進むと、判決が出るまで1〜2ヶ月はかかってしまいます。

ただし、ここまで何度もお伝えしたとおり、略式命令請求に同意すると、必ず有罪となり前科が付きます。安易に同意するのではなく、こういったデメリットも十分に理解した上で、慎重に判断しましょう。件数としては少なめですが、なかには、弁護士を通じて検察官に働きかけ、起訴猶予(不起訴処分)を求めていくほうが良いケースもあります。

簡裁で略式命令が不相当と判断される場合もある

被疑者が略式手続に同意して、検察官が略式命令請求を行ったとしても、必ずその通りに手続きが進むとは限りません。

事件によっては、請求を受けた簡易裁判所の裁判官が、「この事件を罰金刑で終わらせるのは不適切だ」と判断する場合があるからです。実際に、大手広告会社「電通」が社員に違法な残業をさせていた事件では、簡易裁判所が「略式不相当」と判断して、略式起訴を退けています。

■簡易裁判所で、「略式起訴不相当」の判断がされた事例

大手広告会社の電通(東京)が社員に違法な残業をさせていた事件で、東京簡裁は12日、労働基準法違反罪で電通を罰金刑とする略式命令を不相当と判断し、正式な裁判を開くことを決めた。簡裁が検察側の略式起訴を退けるのは珍しい。

(引用/産経新聞「電通違法残業事件、正式裁判に 東京簡裁「略式不相当」2017/7/12 17:33」)

簡易裁判所で「略式起訴不相当」とされると、検察が略式命令請求をしていても、事件は公開の法廷で、正式裁判として審理されます。

略式命令に同意しない方がよいケース

一方で、もし「自分はやっていない」と無罪を主張したい場合や、事実関係に少しでも納得できない点があるのであれば、安易に同意するべきではありません。

たとえば、痴漢事件で冤罪を主張している場合や、行為の事実は認めているものの、正当防衛・緊急避難といった点を主張したい場合がこれにあたります。

こういった主張を略式手続の中で認めてもらうのは極めて困難です。ご自身の言い分をしっかりと主張するためにも、同意書に署名・押印をする前に弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けるべきでしょう。

略式命令が告知されても、14日以内なら正式裁判の請求ができる

一度は略式手続に同意したものの、後から「やはり罰金額に納得できない」「正式な裁判で主張したい」と考える方もいるかもしれません。刑事訴訟法では、略式命令が告知された後でも、14日以内なら、改めて正式裁判を求めることができるとされています。

【刑事訴訟法 第465条】

略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。

被告人からの正式裁判請求でも、刑が重くなる可能性がある

略式命令の内容に納得がいかない場合、まだ罰金を納付していなければ、命令の告知から14日以内に正式な裁判を請求できます。

正式裁判を請求すると、改めて公開法廷での裁判期日が指定され、通常の刑事裁判が開かれます。事件によっては、略式命令より軽い刑が言い渡されたり、場合によっては無罪となったりする可能性もゼロではありません。

ただ、ここで注意したいのは「必ずしも略式命令より有利な結果になるとは限らない」という点です。通常の控訴審などとは異なり、略式命令に対する正式裁判の請求では「不利益変更禁止の原則」が適用されません。そのため、審理の結果、略式命令よりも重い刑が言い渡されることも考えられるのです。

(最高裁昭和31年7月5日)。

したがって、正式裁判の請求もできるという点を頭の片隅に置きつつ、実際に請求するかは弁護人に相談して、慎重に判断することをおすすめします。

略式命令後、検察官が正式裁判の請求がするケースもある

一方で、略式命令が決まった後、検察官から正式裁判の請求がされるケースもあります。

「そもそも略式命令請求は検察官によって行われるのに、なぜそのようなことが起こるのか」と疑問に思う人もいるでしょう。これは、略式命令を請求した後、新たな事実が明らかになる場合があるからです。

たとえば、後になって「それを知っていれば、略式起訴をして罰金で済ませるのではなく、正式裁判によって拘禁刑を求刑したはずだ」というような事実が発覚した場合、検察官によって正式裁判の請求がなされる可能性も考えられるのです。実際に、道路交通法違反で略式起訴された事件で、検察官の科刑意見どおりの罰金刑が言い渡されたものの、その後、多数の同種前科があったことが発覚して、正式裁判となった判例があります。

■判例「最高裁平成16年2月16日」

検察官の科刑意見どおりに略式命令が発付された場合であっても,その後累犯前科を含む多数の同種前科の存在が判明するに至ったなど判示の事情の下では,検察官がした正式裁判の請求は適法である。

まとめ

最後に、この記事のポイントをまとめます。

◉略式命令とは?

・正式な裁判を開かず、書面審査だけで罰金などを科す簡略化された手続き。

・検察官が「略式起訴」し、裁判所が「略式命令」を出す、この一連の流れを「略式手続」と呼ぶ。

◉略式手続の主なポイント

メリット:早期に身柄が釈放され、公開の法廷に立つ必要がない。

デメリット:自分の言い分を主張できず、同意すれば必ず有罪となり「前科」が付く。

◉略式命令請求から罰金納付までの流れ

【身柄事件の場合】

①逮捕・勾留(最大13日 ※勾留延長すると23日) ↓

②検察官から略式手続の打診

③同意書に署名・押印

④当日中に略式起訴・略式命令

⑤略式命令謄本を受け取り、即日釈放

⑥後日、納付書が届いて罰金を納付

【在宅事件の場合】

①取調べ(1〜2ヶ月)

②検察庁に呼び出され、略式手続の説明

③同意書に署名・押印

④1〜2週間後、略式命令謄本が郵送

⑤納付書が届き、罰金を納付

◉略式命令請求(略式起訴)には同意すべき?しないべき?

(同意を検討するケース)

犯罪事実をすべて認めており、早期に事件を解決したい場合。

(同意すべきでないケース)

「自分はやっていない」と無罪を主張したい場合や、事実関係に納得できない点がある場合

◉略式命令後でも正式裁判の請求ができる

・略式命令の告知後14日以内であれば、正式な裁判を請求できる。

・ただし、正式裁判で必ずしも有利になるとは限らず、逆に刑が重くなる可能性もある。

以上です。

刑事事件でお困りの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、圧倒的なノウハウと実績を有しています。

それぞれの弁護士が得意分野をもっておりますので、各事件の特性に応じた充実した刑事弁護をご提供させていただきます。