「逮捕されるとその後はどうなるの?」

「逮捕された後の具体的な流れを知りたい」

「家族が逮捕されてしまったときにできることとは?」

突然、家族が逮捕されたという知らせを受けたとき、多くの方は頭が真っ白になり、「この後どうなるのか」「いつ帰ってこられるのか」「自分にできることはあるのか」と不安でいっぱいになるはずです。刑事手続きは専門的で複雑な流れがあり、正しい知識がなければ冷静に対応することは難しいでしょう。

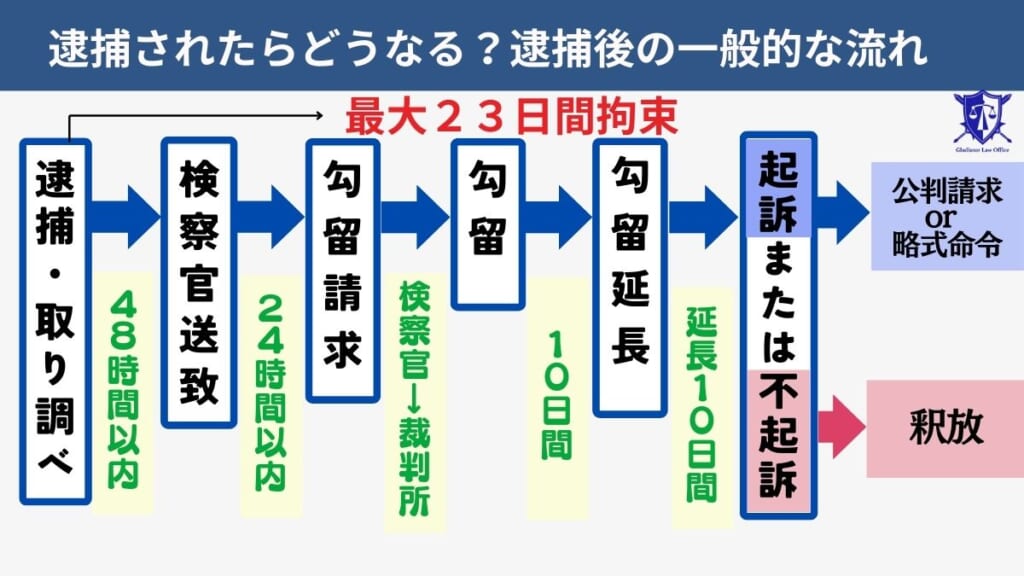

逮捕されると、警察による取り調べから始まり、検察官への送致、勾留請求、そして勾留や起訴といった重要な判断が順次行われていきます。これらの手続きは短期間のうちに進み、場合によっては身柄が長期間拘束される可能性もあります。そのため、家族として適切な対応を取れるかどうかが、今後の処分や本人の生活に大きく影響してくるのです。

本記事では、

| ・逮捕直後から起訴・不起訴の決定に至るまでの一連の流れ ・家族が今すぐできる4つの具体的な行動 |

などについてわかりやすく解説します。

家族が逮捕されたときの初動対応を誤らないためにも、ぜひ参考にしてください。

目次

逮捕されたらどうなる?|逮捕からの基本的な流れ

家族が逮捕された場合、刑事手続きは以下のような流れで進んでいきます。大きなポイントだけ押さえておくと、先の見通しが立てやすくなります。

【逮捕から処分までの流れ】

【基本的な流れのポイント】

①逮捕

警察により身柄を拘束され、原則として最大72時間は警察署に留め置かれます。この間は弁護士以外の家族との面会は制限されます。

②警察の取り調べと送検

逮捕後48時間以内に事件が検察へ送られます(送検)。検察官は、供述内容や証拠を確認し、勾留請求をするかどうか判断します。

③勾留請求と勾留

検察官が勾留を請求すると、裁判所が認めるかを判断します。認められれば10日間拘束が続き、必要とされればさらに10日間延長されます。

④処分決定(起訴・不起訴)

勾留の期限内に検察官が最終判断を下します。起訴されれば裁判に進み、不起訴ならその時点で釈放されます。

【STEP①】逮捕から勾留請求までの流れ

逮捕直後の3日間(最大72時間)は、刑事手続きの中でも特に重要な期間です。この間に警察と検察が被疑者の身柄拘束を続けるべきかどうかを判断します。流れを理解しておくと、家族が取るべき行動も見えてきます。

逮捕から警察の取り調べ(0〜48時間以内)

逮捕されると、本人は警察署に連行され、取り調べを受けます。取り調べは連日数時間にわたり行われ、供述調書の作成が進められます。この段階では外部との面会が制限されており、家族が直接会うことはできません。

警察は48時間以内に、被疑者を検察官に送致(送検)するか、釈放するかを決めなければなりません。証拠が不十分と判断されればこの時点で釈放される可能性もあります。

検察官送致(送検)

送検されると、事件の捜査主体は検察官に移ります。検察官は、被疑者を取り調べ、警察から送られてきた証拠を精査します。ここで勾留の必要性を認めれば、裁判官に勾留請求を行います。

勾留請求(逮捕から72時間以内)

検察官は「身柄をさらに拘束する必要がある」と判断すれば、逮捕から72時間以内かつ送致から24時間以内に、裁判官に勾留請求を行います。逆に、証拠や供述の状況から必要性がないと判断されれば、この時点で釈放されるケースもあります。

【STEP②】勾留請求から勾留までの流れ

逮捕から72時間以内に検察官が勾留請求を行うと、事件は裁判所の判断に移ります。ここからは「身柄をさらに拘束する必要があるのか」が重要な争点となります。

裁判所による勾留審査

勾留請求を受けた裁判官は、被疑者本人を呼び出し、簡単な質問を行います(勾留質問)。

そのうえで、次のような事情があるかを判断します。

| ・証拠隠滅のおそれがあるか ・逃亡のおそれがあるか ・住居が定まっていないか |

これらに該当すると判断された場合、裁判所は勾留を決定します。

勾留期間

勾留期間は原則10日間であり、検察官の請求によりさらに最大10日間延長されることがあります。つまり、最長で20日間もの間、身柄が拘束される可能性があるのです。

勾留が認められなかった場合

一方で、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断されれば、勾留は却下され、被疑者はその時点で釈放されます。ただし、釈放されたからといって捜査が終了となるわけではなく、在宅事件として捜査が続けられます。

【STEP③】勾留から処分決定までの流れ

留が決定すると、被疑者は原則10日間(延長されれば最大20日間)、警察署や拘置所に身柄を拘束されたまま過ごすことになります。この期間は、今後「起訴されるのか」「不起訴で釈放されるのか」が決まる重要な段階です。

勾留期間中の捜査

勾留中は、警察・検察による取り調べが引き続き行われます。

証拠の収集や供述の確認が進められ、事件の全体像を固めていく段階です。特に、重大事件や複雑な事案では、勾留延長が認められ、身柄拘束期間が最大20日間に及ぶことも珍しくありません。

処分決定のタイミング

勾留の満期を迎えるまでに、検察官は、最終的な処分を決めなければなりません。

処分の種類は大きく分けて次の2つです。

| ・起訴:裁判を開くべきと判断される場合。正式裁判または略式手続きに進みます。 ・不起訴:証拠が不十分、情状に配慮すべきなどの理由から裁判にかけない場合。この場合は釈放されます。 |

【STEP④】起訴後の流れ

| 冒頭手続 | 人定質問(氏名・住所など確認) 起訴状朗読(罪名の明示) 黙秘権告知 罪状認否(認めるか否認か) | 検察官が略式命令の打診 被疑者の同意後、裁判所に略式命令請求 |

| 証拠調べ | 書証・物証の取調べ 証人尋問 被告人質問 | 証拠資料や供述調書を基に裁判所が審査 |

| 論告・求刑と最終弁論 | ・検察官が求刑 (懲役○年など) ・弁護人が最終弁論 (無罪・軽減を主張) | なし(書面審理のみ) |

| 判決の言い渡し | 裁判官が即日または後日判決 (有罪・無罪、刑罰) | 裁判所が略式命令(罰金や科料)を発令し、後日通知される |

勾留満期までに検察官が「裁判で審理すべき」と判断した場合、被疑者は起訴されます。起訴されると、事件は正式に「刑事裁判」の手続きに進むことになり、今後の生活や経歴に大きな影響を及ぼします。起訴には大きく分けて「公判請求」と「略式命令請求」の2種類があります。

公判請求された場合の流れ

公判請求とは、検察官が裁判所に対し、公開の法廷で裁判を開き、被告人の罪を審理するよう求める手続きです。公判請求された場合の刑事裁判は、以下のような流れで進行します。

①冒頭手続

冒頭手続きとは、刑事裁判の最初の段階で行われる手続きで、以下のような内容が含まれます。

| ・人定質問:裁判官が氏名・住所・生年月日などを確認します |

| ・起訴状朗読:検察官が起訴状を読み上げ、どのような罪で起訴されているかを明示します |

| ・黙秘権告知:裁判官が被告人に「供述は強制されない」ことを伝えます |

| ・罪状認否:被告人が「認める/否認する」を述べます。ここで事件の争点が明確になります |

②証拠調べ

次に、事件を立証するための証拠が取り調べられます。

| ・書証・物証の取調べ:供述調書、録音・録画データ、押収品などが取り調べられます |

| ・証人尋問:検察官や弁護人が証人に質問し、事実関係を確認します |

| ・被告人質問:被告人自身に対する質問。犯行動機や情状などを明らかにします |

③論告・求刑と最終弁論

証拠調べが終わると、いよいよ判決に向けた意見が述べられます。

| ・論告・求刑(検察官):検察官が「どの罪に当たり、どの程度の刑を科すべきか」を主張します(例:「懲役○年を求刑します」) ・最終弁論(弁護人):弁護人が被告人に有利な事情を述べ、無罪や刑の軽減を求めます。 |

④判決の言い渡し

最後に裁判官が事件に対する判断を下します。

| ・有罪か無罪か ・有罪ならどの刑罰を科すか(罰金・拘禁刑・執行猶予・など) |

判決は即日言い渡されることもあれば、後日の期日に指定されることもあります。

略式命令請求された場合の流れ

検察官が、簡易裁判所に対して、比較的軽微な事件について、公開の法廷での裁判(正式裁判)ではなく、書面審理のみで罰金や科料を科す略式命令を出すよう求める手続きです。略式命令は、被疑者の同意を得て行われ、正式裁判に比べて簡易で迅速な手続きである点が特徴です。

略式命令請求された場合は、以下のような流れで進行します。

①検察官から略式命令の打診を受ける

捜査段階で検察官が「この事件は略式命令で処理可能」と判断し、被疑者に同意を求めます。

②略式命令請求がなされる

被疑者が同意すると、検察官は裁判所(簡易裁判所)に略式命令を請求します。

③裁判所が略式命令を発する

裁判官は、証拠資料や供述調書を確認し、公判を開かずに審査します。裁判官が有罪と認めれば、罰金や科料を科す略式命令が出され、後日通知されます。

逮捕からの流れを踏まえて家族ができる4つのこと

逮捕から起訴・不起訴までの手続きは、短期間のうちに進んでいきます。

家族にとって突然の出来事で動揺するのは当然ですが、逮捕後の対応次第で本人の処遇や生活への影響が大きく変わることがあります。以下では、家族が取れる具体的な4つの行動を紹介します。

できる限り早く刑事事件に強い弁護士に依頼する

逮捕から48時間以内に検察庁へ送致され、その後すぐに勾留請求が行われる可能性があります。

この短期間に弁護士が介入できるかどうかが、勾留回避や不起訴獲得に大きく影響します。

家族はできるだけ早く、刑事事件に強い弁護士を探し、接見や弁護活動を依頼することが重要です。

勾留に切り替わったら本人との面会や差し入れをする

勾留されると、最大20日間にわたり身柄が拘束されることになります。

逮捕中は弁護士以外の人は面会できませんが、勾留に切り替われば弁護士以外の家族との面会が可能になり、生活必需品や衣類、本などの差し入れもできます。

精神的に不安定になりやすい時期なので、家族からのサポートは大きな支えになります。

身元引受人や情状証人として協力する

家族ができる大きな役割の一つに、身元引受人や情状証人として協力することがあります。

身元引受人とは、「この人をしっかり見守り、社会生活を続けられるように支えます」と約束する人のことです。身元引受人がいることで逮捕・勾留からの解放や保釈請求が認められる可能性が高くなります。

また、情状証人とは、「この人は反省している」「家族として更生を支える環境がある」といったことを裁判所に伝える役割を担う人のことです。情状証人として刑事裁判で証言をすることで、有利な判決を獲得できる可能性が高くなります。

職場や学校への連絡を行う

逮捕・勾留中は本人が職場や学校に連絡できないため、長期間の無断欠勤・欠席となってしまいます。

家族が事情を説明し、できる限り本人の社会的立場を守ることが必要です。

弁護士と相談しながら、どの範囲にどのように伝えるかを慎重に判断しましょう。

家族が逮捕されてしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

突然、家族が逮捕されたと連絡を受けたとき、多くの方は「どうしていいかわからない」「誰に頼ればよいのか」と強い不安を感じます。刑事手続きはスピードが早く、逮捕から勾留請求、そして起訴・不起訴の判断まで、短期間で進んでいきます。そのため、家族が早く適切に動けるかどうかが、本人の処遇や今後の生活に大きく影響します。

早期釈放や有利な処分の獲得を目指すなら、できる限り早く刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。弁護士がすぐに接見し、警察や検察との対応に入ることで、不当な勾留を防いだり、不起訴処分の可能性を高めたりすることができます。また、弁護士を通じて本人の状況を確認できるため、家族の不安も和らぎます。

グラディアトル法律事務所は、刑事事件に豊富な実績を持つ弁護士が在籍しており、逮捕直後から迅速に対応できる体制を整えています。突然の逮捕は家族にとって非常に大きなショックですが、早い段階で専門家に任せることで「どうすればよいのか」が明確になり、最善の結果につながります。

「もしかしたら逮捕されるかもしれない」「家族が警察に呼ばれている」といった段階でも、早めに相談することで最悪の事態を回避できる可能性が高くなります。どんな状況でもまずは一人で抱え込まず、当事務所までご相談ください。

まとめ

逮捕から起訴までの流れは非常に速く進み、短期間で重要な判断が下されます。そのため、家族がどのように行動するかが本人の将来を大きく左右します。

具体的には早期に刑事事件に強い弁護士へ依頼すること、面会や差し入れで本人を支えること、身元引受人や情状証人として協力すること、職場や学校への連絡を行うことが重要です。

突然の逮捕に直面したときは、一人で悩まず専門家に相談してください。グラディアトル法律事務所は、刑事弁護に豊富な実績を持ち、迅速かつ的確に対応します。大切なご家族を守るため、今すぐご相談ください。