「ニュースで容疑者という言葉をよく聞くけど、どのような人を指す言葉なのか知りたい」

「被疑者と容疑者という言葉の違いがわからない…」

「被告人や重要参考人などの用語との違いも理解しておきたい」

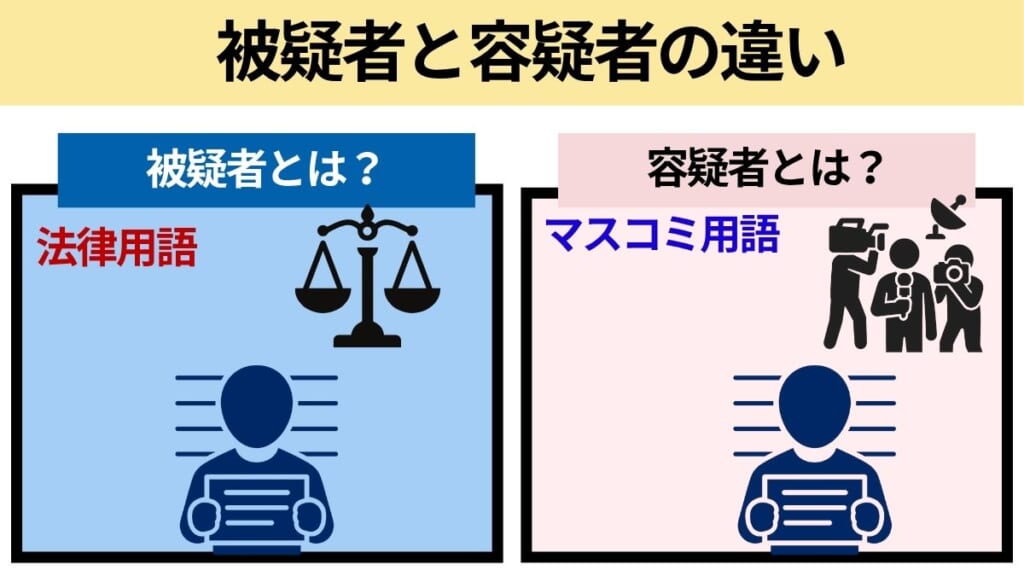

テレビや新聞などの報道を見ていると、事件に関与した疑いのある人物を「容疑者」と呼ぶのを耳にする一方で、法律書やニュース解説では「被疑者」という言葉が使われることがあります。どちらも「犯罪の嫌疑をかけられた人」という意味ですが、厳密には「被疑者」は、法律用語であり、「容疑者」は報道機関が使用するマスコミ用語です。このため、同じ状況でも使われる場面によって呼び方が異なるのです。

また、「被疑者」と「容疑者」が混同されやすいのはもちろん、「被告人」や「犯人」との違いも分かりづらい部分です。特に、「被疑者=犯人」と誤解されがちですが、実際には裁判で有罪が確定するまで犯人と断定されることはないのが原則です。刑事手続きの流れに沿って見れば、「被疑者(容疑者)」は捜査段階の呼び方であり、起訴されると「被告人」と呼ばれるようになります。

本記事では、

| ・「被疑者」と「容疑者」の違い ・「被告人」「犯人」「重要参考人」との違い ・被疑者・容疑者となった場合に前科が付くのか |

などについて詳しく解説します。

刑事事件に巻き込まれたときに混乱しないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

目次

被疑者と容疑者の違い

刑事事件のニュースでは「容疑者」という言葉を耳にしますが、法律書や裁判資料では「被疑者」と記載されているのを見かけることがあります。どちらも「犯罪の嫌疑をかけられた人」という点では同じですが、実は使われる場面や意味合いに違いがあります。以下では、「被疑者」と「容疑者」という言葉の定義と、それぞれの使われ方について確認しておきましょう。

被疑者とは?|犯罪の嫌疑をかけられた人を指す法律用語

「被疑者」とは、法律用語で、犯罪を行った疑いがかけられている人を指す言葉です。警察や検察が「この人は事件に関与した可能性がある」と認識した段階で、その人は被疑者となります。逮捕や勾留されているかどうかは関係なく、任意で捜査を受けている人も含まれます。

たとえば、窃盗事件で「Aさんが犯人かもしれない」と疑われ、事情聴取を受けている場合、Aさんは被疑者です。ここで大切なのは、被疑者=犯人ではないという点です。被疑者は、あくまで嫌疑をかけられている段階であり、裁判で有罪が確定するまでは「犯人」とは断定されません。

刑事手続の流れを簡単に整理すると、捜査段階で「被疑者」、起訴後は「被告人」、そして有罪判決が確定すると「犯罪者」とされます。つまり「被疑者」とは、刑事手続の入り口に位置する存在といえるのです。

容疑者とは?|犯罪の嫌疑をかけられた人を指すマスコミ用語

「容疑者」という言葉は、法律用語ではなく、報道機関が使用するマスコミ用語です。意味は、被疑者とほとんど変わらず、「犯罪の嫌疑をかけられている人」を指します。

報道で「容疑者」という表現が用いられる理由は、視聴者や読者に誤解を与えないためです。

「被疑者」と「被害者」は発音が似ているため、聞き間違いが起きる可能性があります。そのため、ニュースや新聞記事では「被疑者」ではなく「容疑者」という言葉を使う慣習が定着しています。

逮捕直後の人物を「容疑者」と呼ぶのは、このような配慮によるものなのです。

被疑者と容疑者はほぼ同義

このように、「被疑者」と「容疑者」は指す対象に違いはなく、どちらも犯罪の嫌疑を受けた人です。異なるのは、法律上の正式用語か、それともマスコミが使う用語かという点だけです。

整理すると、裁判や法律文書では「被疑者」と呼ばれ、報道では「容疑者」と呼ばれるのが一般的です。どちらも「犯人」とは同義ではなく、疑いの段階にあることを理解しておくことが大切です。

違いがないのに被疑者と容疑者の2つの用語がある理由

「被疑者」と「容疑者」は、どちらも犯罪の嫌疑を受けている人を指す言葉であり、意味としてはほとんど違いがありません。それにもかかわらず、法律では「被疑者」、報道では「容疑者」と使い分けられているのはなぜでしょうか。以下では、その背景や理由について説明します。

報道で「容疑者」と呼ぶのは混同を避けるため

最大の理由は、「被疑者」と「被害者」の発音が非常に似ていることにあります。

ニュースのアナウンスや記事の見出しで「被疑者」と「被害者」が混同されると、事件の当事者を誤って理解されてしまう危険があります。実際に、音だけ聞いていると両者を区別するのは難しく、誤解を招きやすいのです。

そのため、マスコミ各社は「被疑者」ではなく「容疑者」という表現を採用し、聞き手や読み手が混乱しないよう配慮してきました。特に、テレビやラジオのように音声中心の報道では、この工夫が欠かせません。

報道慣習として定着した「容疑者」

上記のような理由から「容疑者」という言葉が使われるようになり、今では新聞・テレビを問わず報道用語として広く定着しています。警察発表の段階では「被疑者」という表現が使われることもありますが、ニュースになると「容疑者」と報じられるのが一般的です。

つまり、「被疑者」と「容疑者」に法律的な違いはなく、単に使う立場の違いによる呼び方の差に過ぎません。報道が「容疑者」と呼ぶのは、聞き間違いを防ぎ、読者や視聴者に正しく情報を伝えるための工夫なのです。

被疑者・容疑者と被告人との違い

| 区分 | 被疑者(容疑者) | 被告人 |

|---|---|---|

| 刑事手続の 段階 | 捜査段階 | 裁判段階(起訴後) |

| 意味 | 犯罪の疑いをかけられて捜査の対象となっている人 | 起訴され、裁判で罪を問われる立場の人 |

| 検察の判断 | 起訴するかどうかを検討している途中の状態 | 起訴状が裁判所に提出された後の状態 |

| 呼称の変化 | 起訴されると「被告人」になる | 無罪確定までは「犯人」と断定されない |

| 報道などでの 表現 | 「○○容疑者」などと呼ばれることが多い | 「○○被告」などと呼ばれる |

「被疑者」と「容疑者」はいずれも犯罪の嫌疑を受けている人を指しますが、刑事手続きが進むと呼び方が変わります。事件の捜査が終わり、検察官が起訴すると、その人物は「被告人」と呼ばれるようになります。以下では、被疑者(容疑者)と被告人の違いを整理しましょう。

捜査段階か、裁判段階かの違い

最大の違いは、呼ばれるタイミングです。

| ・被疑者(容疑者):捜査機関が「犯罪を行った可能性がある」と疑い、捜査の対象となっている段階 ・被告人:検察官が起訴状を裁判所に提出し、刑事裁判が開始された段階 |

つまり、被疑者・容疑者は「捜査段階の呼び方」、被告人は「裁判段階の呼び方」と理解するとわかりやすいでしょう。

起訴によって呼び方が変わる

刑事事件では、警察や検察が証拠を集め、起訴に足りると判断された場合、検察官が裁判所に訴えを提起します。この瞬間に、被疑者(容疑者)は「被告人」となります。逆にいえば、起訴されなければ「被疑者」のままで、裁判には進みません。

ここで重要なのは、起訴されたからといって有罪が確定したわけではないという点です。裁判で無罪判決が出る可能性もあり、判決が確定するまでは「犯人」と断定することはできません。

呼称の違いは立場の違いを反映している

このように、被疑者(容疑者)と被告人の違いは、刑事手続のどの段階にいるかによって決まります。報道などで「被告人」と紹介されている場合、それは既に検察により起訴され、裁判が始まっている人物だと理解できます。

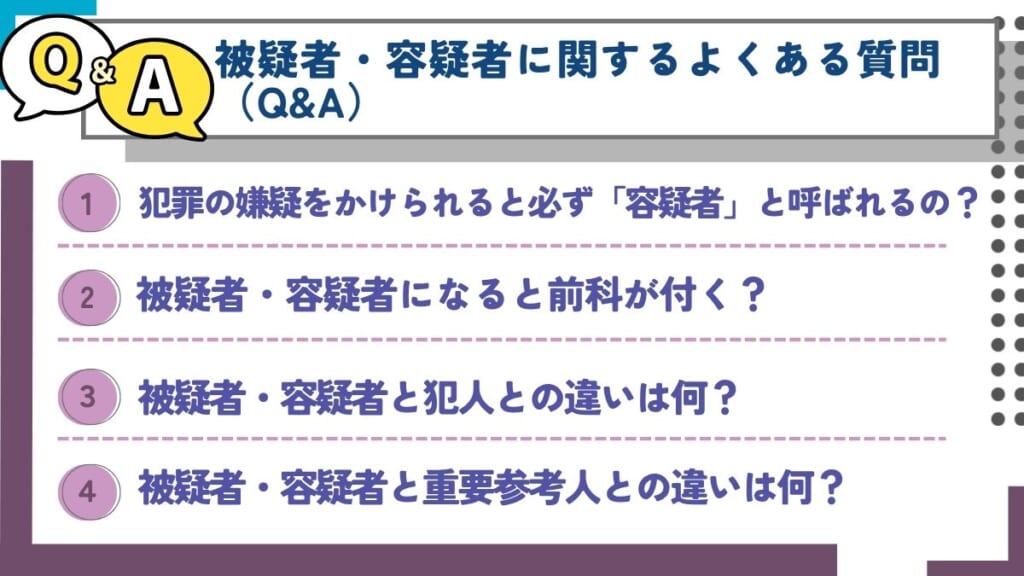

被疑者・容疑者に関するよくある質問(Q&A)

「被疑者」と「容疑者」は、意味がほぼ同じであるにもかかわらず、ニュースや捜査の場面で耳にすると不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、被疑者・容疑者に関して特によく寄せられる疑問をQ&A形式で紹介します。

犯罪の嫌疑をかけられると必ず「容疑者」と呼ばれるの?

必ずしもそうではありません。

法律上は「被疑者」と呼ぶのが正確ですが、報道機関が取り上げる際に「容疑者」という表現が使われるのが一般的です。逆に、報道されない場合は「容疑者」と呼ばれることはありません。

また、近年では芸能人などの知名度が高い人物が事件に関与した際、報道で「容疑者」ではなく「メンバー」と呼ばれることがあります。これは、社会的影響が大きい人物を「容疑者」と断定的に表現すると、事件の真相が確定していない段階で過度なイメージダウンにつながるとの配慮から用いられるケースです。しかし、「メンバー」という呼称は法律用語ではなく、報道上の便宜的な呼び方にすぎません。

被疑者・容疑者になると前科が付く?

被疑者や容疑者の段階では前科はつきません。

前科とは、裁判で有罪判決が確定した場合に初めて記録されるものです。したがって、嫌疑を受けて捜査対象となっただけでは前科にはなりません。ただし、逮捕や勾留といった身体拘束を受ける可能性はあり、社会的信用や生活に大きな影響を与える点には注意が必要です。

被疑者・容疑者と犯人との違いは何?

「犯人」とは、実際に犯罪を行った人を指します。

しかし、刑事事件では有罪判決が確定するまで誰も犯人と断定されないのが原則です。被疑者・容疑者はあくまで「嫌疑を受けている人」であり、犯人とイコールではありません。報道で「容疑者」と呼ばれている人が必ずしも犯人であるとは限らない点は意識しておくべきです。

被疑者・容疑者と重要参考人との違いは何?

「重要参考人」とは、事件の真相解明に役立つ情報を持っていると考えられる人物を指します。必ずしも犯罪の嫌疑を受けているわけではなく、あくまで「事情を知っている可能性がある人」という扱いです。

警察が事情聴取をすることはありますが、それだけで被疑者や容疑者と同じ立場になるわけではありません。ただし、供述や証拠の状況次第で、重要参考人が被疑者へと切り替わるケースもあります。

被疑者・容疑者になってしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

万が一、自分や家族が刑事事件の被疑者・容疑者となってしまった場合、もっとも大切なのはできる限り早く弁護士に相談することです。被疑者となった時点ではまだ「犯人」と確定したわけではありませんが、警察や検察から取調べを受け、誤った供述や不利な証拠が残ってしまうと、その後の処分や裁判の行方に大きな影響を及ぼします。

弁護士は、取調べに立ち会い、不当な誘導や圧力から依頼者を守る役割を果たします。また、被害者との示談交渉を進めることもでき、これによって不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。前科を避けたい方にとって、示談の成立は極めて重要なポイントです。さらに、逮捕や勾留がなされている場合には、弁護士が速やかに接見に赴き、本人や家族に状況を伝えることで安心感を与えます。

グラディアトル法律事務所は、刑事事件の弁護に特化した経験豊富な弁護士が多数在籍し、24時間体制での相談受付や迅速な初動対応を行っています。刑事事件は時間との勝負です。早い段階でご相談いただければ、釈放や不起訴処分の獲得といった有利な結果につながる可能性が高まります。

被疑者・容疑者となってしまったとき、もっとも避けるべきは「何もせずに時間が過ぎてしまうこと」です。ご自身やご家族の将来を守るために、迷わずグラディアトル法律事務所にご相談ください。

まとめ

「被疑者」と「容疑者」はどちらも犯罪の嫌疑を受けている人を指しますが、前者は法律用語、後者は報道用語という違いがあります。さらに、起訴されると「被告人」と呼ばれるようになり、有罪判決が確定して初めて「犯人」とされます。つまり、被疑者や容疑者の段階で「犯人」と決めつけられるわけではありません。

しかし、刑事事件では早い段階での対応が極めて重要です。被疑者・容疑者となってしまったときは、取調べや勾留、示談交渉などのあらゆる局面で弁護士のサポートが不可欠です。

不安を感じたら一人で抱え込まず、刑事弁護に精通したグラディアトル法律事務所にぜひご相談ください。迅速かつ的確な対応で、ご本人やご家族の権利を守ります。