「累犯とはどのような制度なの?」

「累犯と再犯、累犯と常習犯とでは何が違う?」

「累犯に該当するとどの程度刑罰が重くなるの?」

刑事事件に関わるときによく耳にする「累犯(るいはん)」と「再犯(さいはん)」。一見すると同じ意味に思えますが、実は法律上の定義や扱いが異なり、刑の重さや執行猶予の可否に大きく関わってきます。

また、再犯や累犯には法律上の要件がありますので、単に再び罪を犯しただけでは再犯や累犯に該当しない可能性があります。成立要件を正しく理解していないと、「自分は再犯なのか累犯なのか」「執行猶予がつく可能性はあるのか」といった点で大きな誤解をしてしまうおそれがあります。

さらに、累犯や再犯と似た用語として「常習犯」も存在しますが、こちらも法律上は別の意味を持ちます。これらを正しく理解していなければ、裁判での見通しや弁護活動の方向性を誤ることにもつながりかねません。

本記事では、

| ・累犯と再犯の定義や違い ・累犯・再犯と常習犯との区別 ・累犯・再犯による刑の加重や執行猶予の可能性 |

などについて詳しく解説していきます。

累犯や再犯に該当する可能性がある方、またはそのご家族にとって、適切な理解と弁護活動は人生を大きく左右します。ぜひ最後までご覧いただき、今後の対応にお役立てください。

目次

累犯と再犯の違い

刑事事件において「累犯」と「再犯」という言葉は混同されやすいですが、刑法上の位置づけは異なります。以下では、それぞれの意味を確認したうえで、両者の違いを整理します。

累犯とは

累犯(るいはん)とは、罪を犯して懲役刑(拘禁刑)の実刑に処せられていた者が、懲役刑(拘禁刑)の執行が終わってから5年以内に新たな罪を犯し、有期懲役刑(拘禁刑)に処せられることです。

特徴的なのは、過去の刑の執行が終了していることが要件となる点です。罰金刑や執行猶予付き判決は累犯の前提にはなりません。

累犯が認められると、刑の上限が通常よりも重く設定され、1.5倍まで加重される可能性があります。たとえば、法定刑の上限が10年の罪であれば、累犯によって15年まで刑期が延長されることがあります。

また、累犯には「再犯」だけでなく「三犯以上」も含まれるため、繰り返しの犯罪全般に適用される広い概念といえます。

再犯とは

再犯(さいはん)は、累犯の一種であり、初犯に続いて行われた第2の犯罪を指します。定義自体は累犯とほぼ同じですが、「2回目の犯行」という点で限定的です。

これに対して累犯は、第2の犯罪だけではなく、第3、第4以降の犯罪も含むという違いがあります。

つまり、累犯の方がより広い概念であるというように覚えておけばよいでしょう。

累犯と再犯の違いまとめ

累犯と再犯は、似たような制度ですのでわかりにくいですが、簡単に両者の違いをまとめると以下のようになります。

| 項目 | 定義・特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 再犯 | 一度罪を犯した者が、再び罪を犯すこと。刑法上の特定の要件を満たして刑が加重される場合を指す。 | 刑務所を出所してから 5年以内に同じ罪を犯した場合。 |

| 累犯 | 犯罪を繰り返す行為の総称。 特に、刑が加重される犯罪の繰り返し(再犯や三犯以上)を指す。 | 2度目の犯行(再犯)を含み、さらに3度、4度と犯行を繰り返す場合も累犯に含まれる。 |

累犯・再犯と常習犯との違い

「累犯」や「再犯」と似た用語に「常習犯」があります。いずれも「繰り返し犯罪をする人」を指す言葉ですが、法律上の意味は大きく異なります。ここではその違いを整理しましょう。

常習犯とは

常習犯とは、特定の犯罪を反復して行う習癖がある者に対して、刑法や特別法が刑を加重する制度です。法律上、「常習として…した者は、刑を加重する」といった形で規定されているものが常習犯になります。

たとえば、窃盗罪は、刑法235条により10年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金が法定刑として定められていますが、過去10年間に3回、窃盗で刑務所に服役している人が常習として窃盗をした場合、刑法ではなく「盗犯等の防止及び処分に関する法律」が適用され、3年以上の有期懲役(拘禁刑)が科されます。

常習犯のポイントは、前科の有無だけではなく、行為者の行動が反復継続しているかどうかで判断される点にあります。

累犯・再犯と常習犯の違いまとめ

累犯・再犯と常習犯の違いをまとめると以下のようになります。

| 項目 | 定義・特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 再犯・累犯 | 一度罪を犯した者が、再び罪を犯すこと。刑法上の特定の要件を満たして刑が加重される場合を指す。 | 初犯で懲役刑→出所後3年以内に再び窃盗で懲役刑になった場合。 |

| 常習犯 | 特定の犯罪を反復継続して行う習癖があると認められる場合。刑法や特別法に「常習として…した者」と明記され、刑が加重される。前科がなくても成立する犯罪もある。 | 過去10年間に3回、窃盗で刑務所に服役している人が新たに窃盗を犯した場合 |

執行猶予付きの前科は累犯・再犯にはあたらない

「前科があるから累犯・再犯になるのでは?」と不安に思う方も多いですが、執行猶予付きの前科は累犯・再犯には該当しません。

累犯・再犯成立の前提は「実刑の執行」

累犯や再犯が成立するためには、過去に「懲役(拘禁刑)の実刑」を受け、実際に刑務所に収容されて刑の執行を終えていることが必要です。

執行猶予付き判決の場合、刑の言い渡しは受けますが、実際には服役しません。刑の執行自体が猶予されているため、刑法56条に定める「その執行を終わった日」には該当せず、累犯・再犯の条件を満たさないのです。

執行猶予中に再度罪を犯した場合

もっとも、執行猶予中に再び罪を犯した場合は、猶予が取り消され実刑が言い渡される可能性があります。その際には「累犯」や「再犯」として刑が加重されるのではなく、執行猶予が取り消された上で新たな犯罪に対する量刑判断が行われる形になります。

したがって、執行猶予付きの前科がある場合、直ちに累犯・再犯になるわけではありませんが、裁判においては「再び罪を犯した」という事実が被告人に不利な情状として考慮される可能性があります。

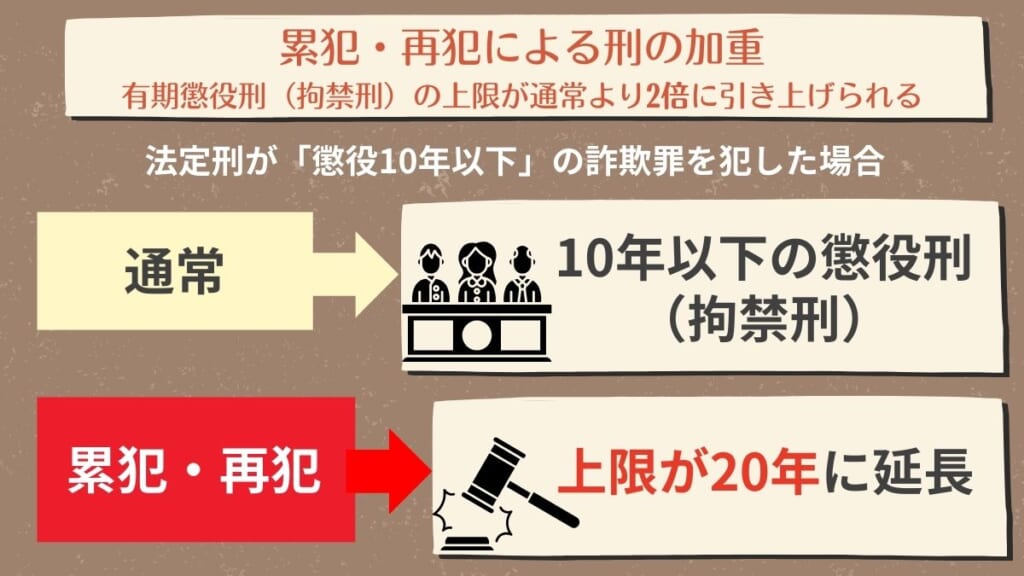

累犯・再犯による刑の加重

累犯や再犯に該当した場合、刑法57条の規定により刑が加重されます。具体的には、有期懲役刑(拘禁刑)の上限が通常より2倍に引き上げられるのです。

たとえば、法定刑が「懲役10年以下」の詐欺罪を犯した場合、通常ならば裁判所は10年を超えて懲役を言い渡すことはできません。しかし、累犯・再犯であれば上限が20年に延長されるため、より重い刑を受ける可能性があります。

ただし、累犯だからといって必ずしも刑が加重されるわけではありません。裁判所は事件の内容や被告人の生活状況、被害者への償いの有無などを考慮して量刑を判断します。特に、被害者と示談が成立している場合や、更生のための具体的な取組みがある場合には、加重幅が抑えられる可能性があります。

このように、累犯や再犯に該当すると量刑が不利になるのは確かですが、その最終的な重さは弁護活動や本人の努力によって大きく左右されます。

累犯・再犯でも執行猶予になる可能性はある

累犯や再犯に該当すると刑が加重されるため「必ず実刑になるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。しかし、累犯や再犯にあたっても執行猶予が認められる可能性は残されています。

累犯・再犯でも執行猶予がつく余地がある

執行猶予付きの判決が認められるためには、いくつかの条件があります。その一つに、「前に禁錮(拘禁刑)以上の刑を受けてから5年以内に、再び禁錮(拘禁刑)以上の刑に処せられていないこと」という要件があります。

時系列で整理すると、次のようなケースが考えられます。

| ①2020年8月31日 前刑の刑期が終了 ②2025年8月1日 新たな犯罪を行う →累犯に該当 ③2025年12月1日 新たな犯罪の判決(懲役〇年、実刑か執行猶予か) ④2025年12月15日 判決が確定 |

この場合、新しい犯罪の実行日は前刑終了から5年以内であるため「累犯」にあたります。

ただし「禁錮以上の刑に処せられた」と判断されるのは、判決が確定した時点です。判決確定日は前刑終了から5年以上経過しているため、形式上は執行猶予を付けるための条件を満たすことになります。

もっとも、累犯に該当しているという事実自体が強いマイナス要素となります。被害者との示談や被害弁償、再犯防止の取組みなど特別な事情がなければ、実刑となるリスクが高いのが実務の実態です。したがって、裁判で有利な事情をいかに積み上げられるかが、執行猶予を得られるかどうかの大きな分かれ目となります。

執行猶予が認められるかの判断基準

累犯・再犯でも、以下のような事情が認められれば執行猶予が付される可能性が高まります。

| ・被害者と示談が成立している ・犯行の動機や態様が軽微である ・家族や勤務先などの社会的な監督環境が整っている ・更生のための具体的な取り組み(治療・カウンセリング・就労支援など)がある |

ただし、累犯や再犯の場合、量刑のハードルは高くなるため、初犯よりも執行猶予を得る難易度は上がるのが現実です。特に被害者が存在する犯罪では、示談や謝罪の有無が大きく結果を左右します。

そのため、早期に弁護士へ依頼し、示談交渉や更生に向けた取り組みを進めることが執行猶予獲得の近道となります。

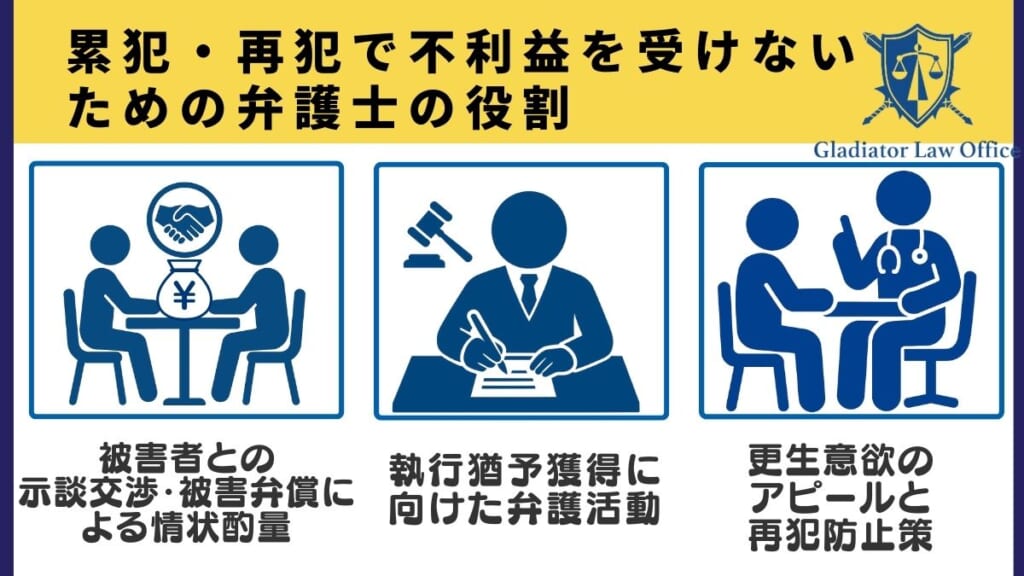

累犯・再犯で不利益を受けないための弁護士の役割

累犯や再犯に該当すると、刑の加重や執行猶予制限など、通常よりも厳しい処遇が科されやすくなります。しかし、弁護士のサポートを受けることで、その不利益を軽減できる可能性があります。以下では、弁護士が果たす主な役割を説明します。

被害者との示談交渉・被害弁償による情状酌量

累犯や再犯に該当する場合でも、被害者への誠実な謝罪や損害の弁償が行われていれば、裁判所の量刑判断に大きな影響を及ぼします。特に、示談が成立すれば、反省や更生意欲が評価され、刑の軽減や執行猶予が認められる可能性が高まります。

しかし、加害者本人が直接交渉すると感情的対立を招きやすく、適切な合意に至らないこともありますので、示談交渉は弁護士に任せるのがおすすめです。

弁護士が対応することで、冷静かつ円滑に示談を進められ、示談金の金額設定や支払い方法についても、現実的な合意が形成されやすくなります。

執行猶予獲得に向けた弁護活動

累犯や再犯では実刑判決の可能性が高まりますが、必ずしも執行猶予が排除されるわけではありません。

弁護士は、依頼者の生活環境や家族の支援、就労状況などを丁寧に整理し、裁判所へ更生可能性を訴えます。被害者との示談や社会復帰に向けた努力を裏付ける資料を提出することで、実刑を回避できるケースもあります。再犯だからと諦めるのではなく、弁護士と協力し猶予獲得を目指すことが重要です。

更生意欲のアピールと再犯防止策

裁判所は、量刑判断において再犯可能性の有無を重視するため、更生意欲の具体的な示し方が重要です。

弁護士は、依頼者の取組みを整理し、治療やカウンセリング受診、資格取得や職業訓練、家族の支援体制などを裁判所に示します。また、犯罪に至った経緯を振り返り、再発防止策を自ら説明できれば高く評価されます。このような弁護活動は、量刑軽減や執行猶予の可能性を高め、更生の道筋を示すうえで欠かせません。

累犯・再犯の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

累犯や再犯にあたる場合、量刑において通常よりも厳しい判断が下されやすく、実刑のリスクが高まります。特に「前にも刑を受けているのに再び犯罪に及んだ」という事実は、裁判官に強いマイナス印象を与えるため、適切な弁護活動が不可欠です。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、依頼者の状況に応じた最善の弁護戦略を立てます。被害者が存在する事件では、迅速に示談交渉を行い、被害弁償を通じて反省の意思を示すことが重要です。また、依頼者の生活環境や更生への取り組みを積極的に裁判所へ訴えることで、執行猶予の獲得や刑の軽減を目指します。

さらに、当事務所では初回相談が無料、24時間365日相談を受け付けております。累犯や再犯の事案では、逮捕直後からの対応が今後の見通しを大きく左右します。「実刑になってしまうのでは」と不安に感じている方こそ、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことが重要です。

刑事弁護は時間との勝負です。累犯や再犯で不利益を最小限に抑えたいとお考えの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。豊富な経験と実績をもとに、依頼者の権利と未来を守るため全力でサポートいたします。

まとめ

| 区分 | 定義・特徴 | 成立の条件 | 刑の加重 | 具体例 |

|---|---|---|---|---|

| 再犯 | 1回目の犯行後に再び罪を犯すこと(2回目) | 前刑が実刑の懲役刑で、刑の執行を終えてから5年以内に再度犯罪を犯す | 累犯に該当すれば加重される可能性あり | Aさんが懲役3年の実刑で出所し、3年後に再び同様の罪で起訴された |

| 累犯 | 犯罪を繰り返す行為の総称(再犯・三犯以上含む) | 前の刑が懲役刑の実刑で、執行終了後5年以内に再び懲役刑を受ける | 上限刑が1.5倍まで引き上げられることがある | Bさんが過去に懲役10年の実刑を受け、出所後2年で新たな懲役刑を受けた |

| 常習犯 | 特定の犯罪を反復して行う習慣的傾向がある者に適用 | 「常習として…した者は加重」と法律に明記された犯罪に限られる | 法律の規定に従い加重される(特別法など) | Cさんが過去10年間に3回、窃盗で実刑を受けたうえで再び窃盗を行った |

累犯と再犯はいずれも「犯罪を繰り返す」点では共通しますが、法律上の定義や量刑への影響は異なります。再犯は、初犯に続く2回目の犯行を指し、累犯はそれ以降も含む広い概念です。どちらに該当しても刑の加重や実刑の可能性が高まりますが、執行猶予が認められる余地は残されています。そのためには示談や被害弁償、更生意欲のアピールなど、弁護士による適切な弁護活動が不可欠です。

累犯・再犯で不利益を受ける不安を抱えている方は、刑事事件に精通したグラディアトル法律事務所へご相談ください。経験豊富な弁護士が最善の解決策を共に考え、未来を守るサポートをいたします。