「被告人質問と証人尋問の違いとは?」

「刑事裁判で被告人質問や証人尋問はどのタイミングで行われる?」

「被告人質問や証人尋問のおける弁護士の役割を知りたい」

刑事裁判では、被告人本人への「被告人質問」と、第三者から証言を得る「証人尋問」が行われます。どちらも事実を明らかにするために重要な手続きですが、対象者や目的、答える義務の有無などに明確な違いがあります。

たとえば、被告人質問では憲法上の黙秘権が認められており、不利益な供述を避ける権利があります。一方で証人尋問では宣誓が義務付けられ、虚偽の証言をすれば偽証罪に問われる可能性があります。このように「答える義務があるかどうか」や「証言に伴う法的責任」が大きく異なるのです。

本記事では、

| ・被告人質問と証人尋問の違い ・刑事裁判の流れの中で証人尋問と被告人質問が行われるタイミング ・証人尋問や被告人質問における弁護士の役割 |

などをわかりやすく解説します。

刑事裁判の仕組みを理解し、いざというときに適切な対応が取れるよう、ぜひ参考にしてください。

目次

被告人質問とは?

刑事裁判では、証拠調べの一環として被告人本人に対する質問が行われます。これが「被告人質問」です。被告人が自らの言葉で事件や心情を語る場面であり、裁判官の判断に大きな影響を与える重要な手続きです。

被告人質問の概要と目的

被告人質問とは、刑事裁判において被告人本人に対して行われる質問のことを指します。事件の当事者である被告人が、事実関係や心境を自ら述べることで、供述調書や証拠だけでは伝わらない事情を裁判所に示すことができます。

この制度の目的は、事実認定を補強しつつ、裁判官が被告人の人柄や反省の有無を直接確認できるようにすることです。

たとえば、犯行を認めた場合であっても、どのような経緯で犯罪に至ったのか、反省や更生の意思があるのかといった点は、被告人の言葉からしか分からない部分です。こうした供述は、量刑判断に少なからず影響を及ぼします。

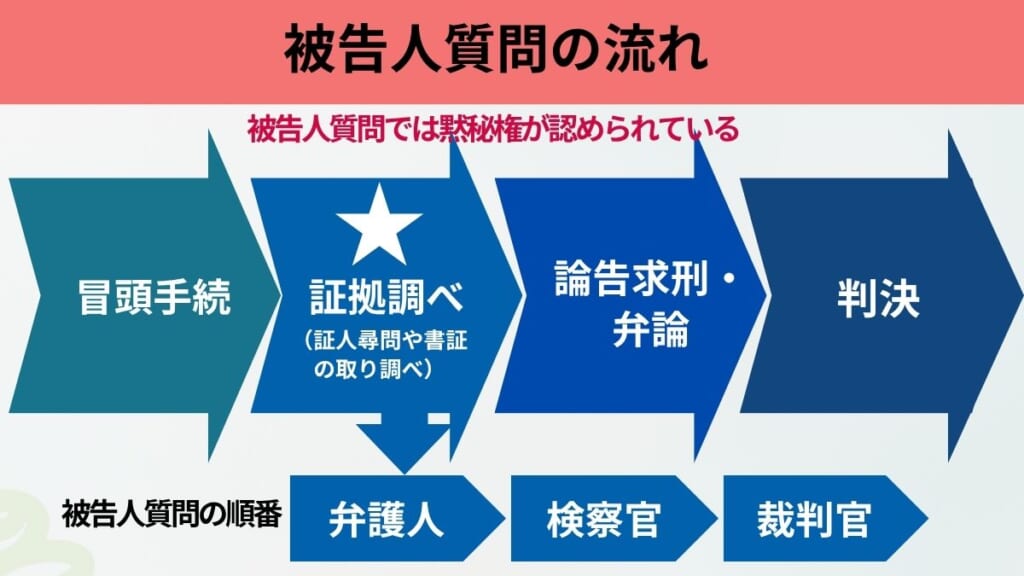

被告人質問の流れ

被告人質問は、証拠調べの終盤で行われるのが一般的です。質問は一定の手順に従って進められます。

①弁護人による質問

まず弁護人が被告人に質問し、有利な事情を引き出します。反省の態度や被害弁償の意思などを明らかにすることで、情状面に配慮を求める狙いがあります。

②検察官による質問

次に検察官が質問を行い、供述の矛盾を確認したり、事実関係を突き詰めたりします。被告人に不利となる供述を引き出すケースも少なくありません。

③裁判官による補充質問

最後に裁判官が必要に応じて質問を加え、不明点を解消します。

このように、被告人質問は弁護人→検察官→裁判官の順で行われるのが一般的です。

被告人に認められる権利

被告人質問で特に重要なのが黙秘権です。憲法38条は「自己に不利益な供述を強要されない」と定めており、被告人は質問に対して黙秘することもできます。

また、黙秘したからといって、それ自体が直ちに有罪認定につながるわけではありません。むしろ、不必要に不利な供述をしてしまうことの方が大きなリスクとなるため、弁護人は被告人に対して黙秘権の行使を含めた対応を助言します。

被告人質問は、被告人にとって自分の思いや状況を直接伝える貴重な機会ですが、一方で不用意な発言によって不利に働く可能性もあります。そのため、弁護人の適切な戦略とサポートが欠かせない手続きといえるでしょう。

証人尋問とは?

刑事裁判では、事件を直接体験した人や関係者の証言が、事実認定の大きな判断材料となります。そのために行われるのが「証人尋問」です。証人尋問は、証人に対して主尋問・反対尋問などを行い、裁判官が証言の信用性を評価するための重要な手続きです。

証人尋問の概要と目的

証人尋問とは、事件を知る第三者(目撃者・被害者・関係者など)に対して、法廷で事実関係を確認する質問を行う手続きです。証人は、裁判における「証拠」としての役割を担っており、その証言が判決に大きく影響を及ぼすことも少なくありません。

証人尋問の目的は、証拠書類や物証だけでは明らかにできない事実を補完し、裁判官が事実認定を行う際の参考にすることです。とりわけ、目撃証言や被害者の供述は、被告人の有罪・無罪を判断するうえで重要な位置づけとなります。

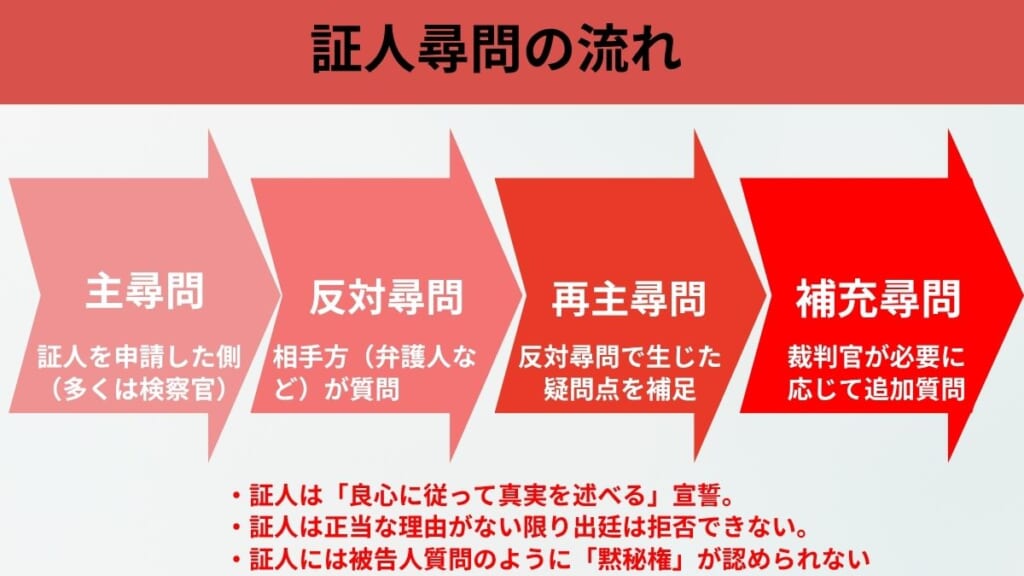

証人尋問の流れ

証人尋問は、次のような手順で進められるのが一般的です。

| ①主尋問 証人を申請した側(多くは検察官)が質問を行い、事実関係を整理します。 ②反対尋問 相手方(弁護人など)が質問し、証言の矛盾や不自然な点を明らかにします。 ③再主尋問 主尋問を行った側が再度質問し、反対尋問で生じた疑問点を補足します。 ④補充尋問 裁判官が必要に応じて追加の質問を行います。 |

このように、証人尋問は一方的に証言を引き出す場ではなく、双方の当事者が証言の信用性を確認し合う過程を経るのが特徴です。

証人に課される義務

証人尋問に臨む証人には、いくつかの法的義務があります。

まず、証人は証言をする前に「良心に従って真実を述べる」旨の宣誓を行う義務があります。宣誓後に虚偽の証言をした場合には、偽証罪に問われ、刑事責任を負うことになります。

また、証人は正当な理由がない限り出廷を拒むことはできません。出頭を拒否した場合には、1年以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金の対象となる可能性もあります。さらに、質問に対しては誠実に答える義務があり、被告人質問のように「黙秘権」が認められるわけではありません。

証人尋問は、証人にとって心理的にも大きな負担となる手続きですが、裁判の公正な判断を導くために不可欠な制度なのです。

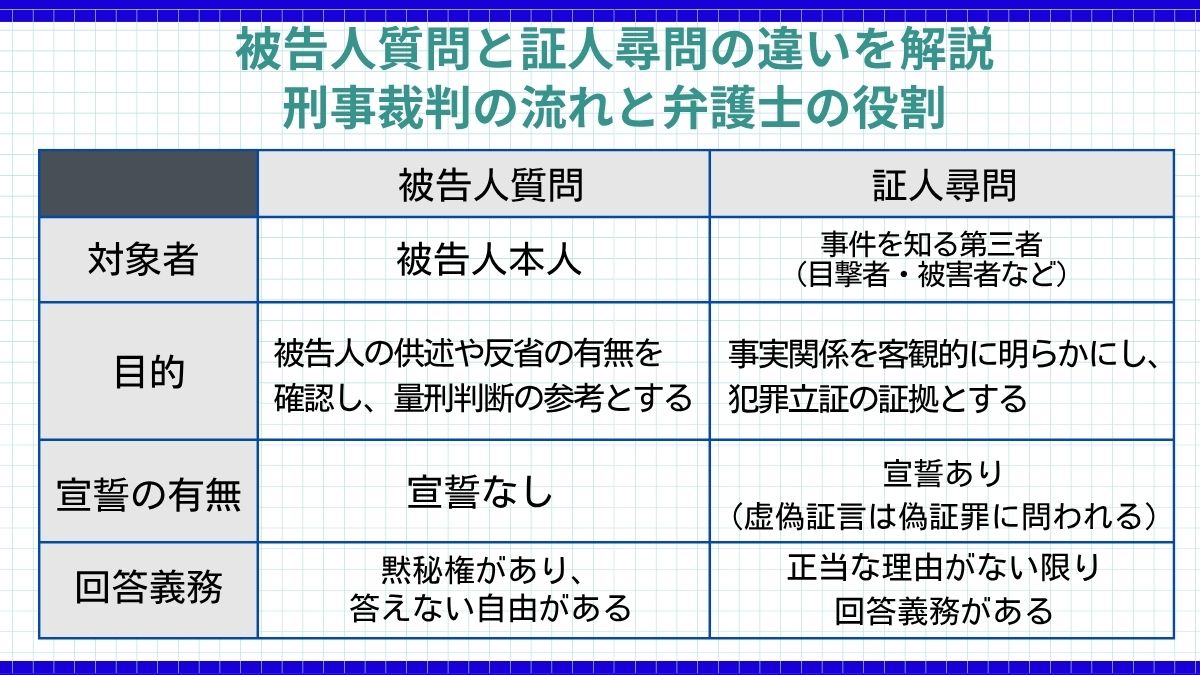

被告人質問と証人尋問の違い

被告人質問と証人尋問はいずれも裁判の重要な手続きですが、対象者や目的、回答義務の有無などに明確な違いがあります。違いを理解することで、それぞれの役割や裁判上の意味合いがより分かりやすくなります。

| 被告人質問 | 証人尋問 | |

|---|---|---|

| 対象者 | 被告人本人 | 事件を知る第三者(目撃者・被害者など) |

| 目的 | 被告人の供述や反省の有無を確認し、量刑判断の参考とする | 事実関係を客観的に明らかにし、犯罪立証の証拠とする |

| 宣誓の有無 | 宣誓なし | 宣誓あり(虚偽証言は偽証罪に問われる) |

| 回答義務 | 黙秘権があり、答えない自由がある | 正当な理由がない限り回答義務がある |

対象者の違い

被告人質問の対象は、事件の当事者である被告人本人です。これに対して、証人尋問の対象は事件を知る第三者(目撃者や被害者など)となります。

つまり、誰に対して行われるかという点で大きく異なります。

目的の違い

被告人質問の目的は、被告人の供述を通じて事実認定を補完し、反省の有無や更生の可能性を確認することにあります。一方、証人尋問は証拠調べの一環として事実関係を客観的に明らかにすることを目的としています。

被告人本人の供述と、第三者による証言とでは、その役割が大きく異なるのです。

宣誓と偽証罪の有無

証人尋問では、証人が証言を行う前に「真実を述べる」旨の宣誓をしなければなりません。虚偽の証言をすれば偽証罪に問われ、処罰の対象となります。

一方、被告人質問では宣誓の義務はなく、当然ながら偽証罪も適用されません。このような違いが生じるのは、被告人に黙秘権が保障されているからです。

回答義務の違い

証人は、正当な理由がない限り質問に答えなければならない義務を負っています。これに対して被告人には黙秘権があり、答えたくない質問には答えなくてもよいとされています。

つまり、証人尋問では「答える義務」が課され、被告人質問では「答えない自由」が認められている点が大きな違いです。

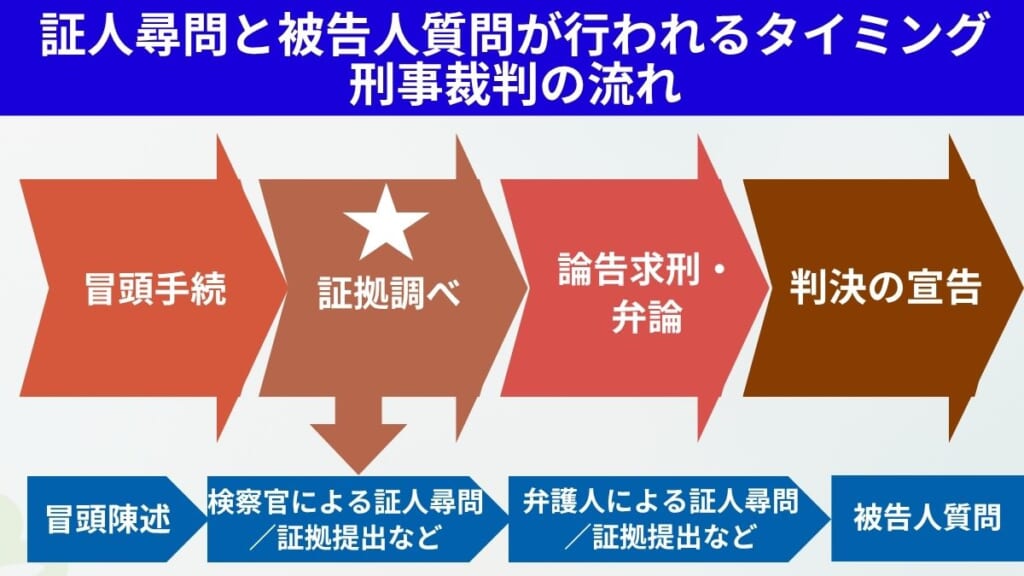

証人尋問と被告人質問が行われるタイミング|刑事裁判の流れ

証人尋問や被告人質問は、刑事裁判の中で特定の段階で行われます。裁判は、「冒頭手続き」から始まり、「証拠調べ手続き」「弁論手続き」を経て、最終的に「判決の宣告」に至ります。以下では、刑事裁判の流れを追いながら、証人尋問と被告人質問がどのタイミングで行われるのかを整理します。

冒頭手続き

刑事裁判は、まず「冒頭手続き」から始まります。ここでは以下のような手続きが行われます。

| ・人定質問(氏名や住所など被告人の確認) ・起訴状の朗読 ・黙秘権の告知 ・被告人による罪状認否(起訴事実を認めるか否かの表明) |

この段階ではまだ証人尋問や被告人質問は行われません。

証拠調べ手続き

次の段階が「証拠調べ手続き」です。ここでは、検察官と弁護人がそれぞれの立場から証拠を提出し、裁判所に事実関係を示していきます。流れとしては以下のように進みます。

| ・冒頭陳述(検察官→弁護人の順) |

| ・検察官の立証活動(証人尋問・証拠提出など) |

| ・被告人側の立証活動(弁護人による証人尋問・証拠提出など) |

| ・被告人質問(証拠調べの終盤で行われる) |

証人尋問は、主に検察官や弁護人の立証段階で行われ、被告人質問は、証拠調べの最後に実施されるのが一般的です。

弁論手続き

証拠調べが終了すると、次に「弁論手続き」が行われます。

| ・検察官による論告・求刑 ・弁護人による弁論 ・被告人の最終陳述 |

この段階で行われるのは「被告人の最終陳述」であり、これは被告人質問とは異なります。最終陳述は、「裁判官に直接意見を述べる場」で、質問を受けるものではありません。

判決の宣告

最後に、裁判所がこれまでの証拠・証言を踏まえて判決を言い渡します。有罪か無罪か、また有罪の場合は刑罰の内容や量刑がここで決まります。

被告人質問や証人尋問における弁護士の役割

被告人質問や証人尋問は、裁判の結果を左右する極めて重要な局面です。発言の一言一句が量刑や有罪・無罪の判断に影響することもあるため、法律の専門知識を持つ弁護士のサポートは欠かせません。以下では、弁護士が果たす主な役割を3つの視点から説明します。

不利な供述を避けるための助言

被告人質問において、被告人は憲法上の黙秘権を有しています。しかし、その権利を適切に使わなければ、不利な供述をしてしまうリスクがあります。

弁護士は、事前に想定される質問を整理し、答えるべき内容と黙秘すべき内容をアドバイスします。また、被告人が緊張や混乱から誤った発言をしないよう、リハーサルを行うこともあります。このような準備により、被告人が冷静に対応できるようサポートするのです。

証人尋問の戦略立案と適切な質問事項の検討

証人尋問は、裁判で提出される証拠の信用性を検証する重要な場面です。

弁護士は、証人の証言内容に矛盾や不自然な点があれば、それを引き出すための質問を計画的に準備します。特に、反対尋問では、証人の証言が不正確であることや偏りがあることを明らかにすることが重要です。そのためには法律知識に加え、心理的な駆け引きや論理的な質問技術が求められます。

経験豊富な弁護士でなければ、証人尋問を効果的に活用することは難しいでしょう。

裁判全体を見据えた防御活動

被告人質問や証人尋問は、刑事裁判全体の一部に過ぎません。弁護士は、個々の質問や証言にとどまらず、裁判全体を見据えて戦略を組み立てます。

たとえば、被告人質問で反省の態度を示したうえで、証人尋問では証言の矛盾を指摘し、最終的に量刑の軽減や無罪判決につなげるといった一貫した方針が必要です。弁護士は、単なる代理人ではなく、裁判の全体像を設計する「戦略家」としての役割も果たしています。

刑事事件の弁護は経験豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください

刑事事件では、わずかな発言や証言の組み立て方が判決に大きく影響します。被告人質問で不用意な言葉を口にしてしまったり、証人尋問で適切な反対尋問ができなかったりすると、本来なら得られるはずの有利な結果を逃してしまうことも少なくありません。そのため、専門的な知識と経験を備えた弁護士による弁護活動が不可欠です。

グラディアトル法律事務所は、これまで数多くの刑事事件を扱ってきた実績を有し、被告人質問や証人尋問においても戦略的な対応を行っています。被告人に対しては黙秘権の行使を含めて最適な助言を行い、裁判官に反省や更生の意思を正しく伝えられるようサポートします。また、証人尋問では、証言の矛盾点を突いたり、偏った供述を見抜いたりすることで、被告人に不利な証拠を弱める弁護活動を展開します。

さらに当事務所では、単なる法廷戦術にとどまらず、事件の背景事情や被害者との示談交渉なども含め、裁判全体を見据えた弁護方針を立てています。安心して裁判に臨むためにも、刑事弁護に精通した当事務所へぜひご相談ください。

まとめ

被告人質問と証人尋問は、刑事裁判の中で欠かせない重要な手続きです。両者には対象者や目的、宣誓や回答義務の有無といった明確な違いがあり、その対応を誤ると裁判結果に大きく影響しかねません。そのため、刑事事件では経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。

グラディアトル法律事務所は、数多くの刑事弁護を手がけてきた実績があり、被告人質問や証人尋問においても依頼者に最適な弁護活動を提供します。ご自身やご家族が刑事事件に直面された際は、迷わず当事務所にご相談ください。