「執行猶予中に再び罪を犯してしまった場合、必ず実刑になる?」

「刑法改正により執行猶予についても変更があったと聞いたけど、何が変わった?」

「執行猶予中に再犯を犯すとどのようなリスクがある?」

執行猶予中に再犯をしてしまった場合、どのような処分になるのか不安に感じている方も少なくありません。執行猶予とは、本来の刑罰の執行を一定期間猶予し、その間に再び罪を犯さなければ刑の執行を免れる制度です。しかし、猶予期間中に新たな罪を犯した場合には、執行猶予が取り消されて実刑が確定するリスクがあります。

また、再犯の内容や情状によっては「再度の執行猶予」が認められるケースもありますが、その獲得は容易ではありません。さらに、2025年6月の法改正により、いわゆる「弁当切り」と呼ばれる裁判テクニックも制限されることになりましたので注意が必要です。

本記事では、

| ・執行猶予中に再犯した場合の基本的な扱い ・執行猶予取消しや実刑のリスク ・再度の執行猶予が認められる条件 |

などについて詳しく解説します。

執行猶予中の再犯リスクに直面している方やそのご家族の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

執行猶予中に再犯した場合の基本的な扱い|執行猶予の取消し

執行猶予中に再犯をすると、もっとも大きなリスクは「執行猶予の取消し」です。執行猶予とは、裁判で有罪判決を受けたものの、情状などを考慮して一定期間刑の執行を猶予する制度です。この期間中に真面目に生活すれば刑の執行を免れることができますが、再び罪を犯してしまうと猶予を失い、実刑になる可能性が極めて高まります。

以下では、具体的な執行猶予の取消事由について説明します。

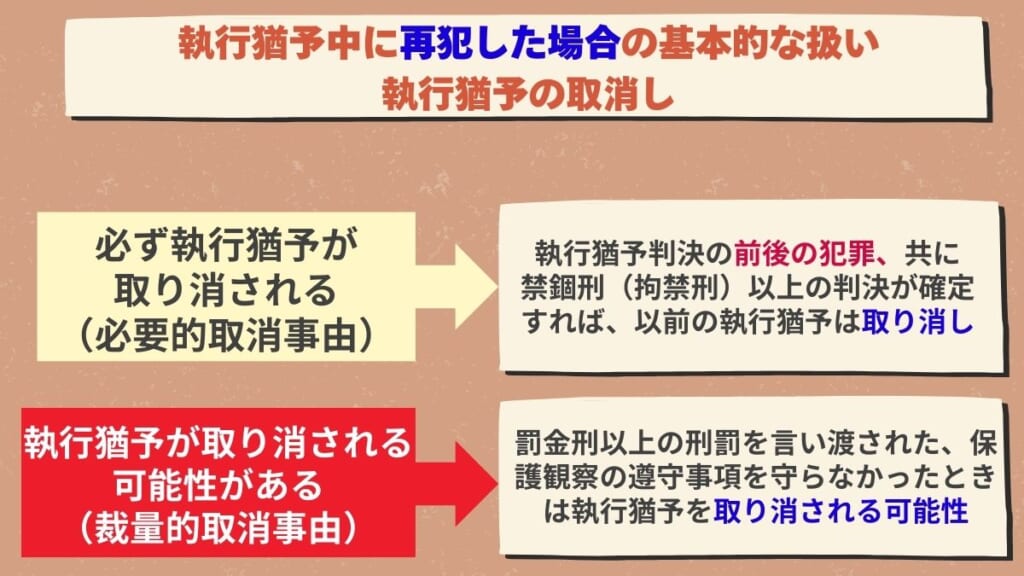

必ず執行猶予が取り消される事由|必要的取消事由

法律上、「必ず」執行猶予が取り消される場合が定められています。これを「必要的取消事由」といいます。

| ①執行猶予判決を受けた後に再犯を起こし、禁錮(拘禁刑)以上の刑が確定した場合執行猶予中に窃盗や傷害などの罪を犯し、裁判で禁錮刑(拘禁刑)以上の判決が確定すれば、以前の執行猶予は当然に取り消されます。 ②執行猶予判決前に起こした事件で、禁錮以上(拘禁刑)の刑が確定した場合執行猶予判決後に過去の余罪が明るみに出て、その事件で禁錮刑(拘禁刑)以上の判決が確定した場合も、執行猶予は取り消されます。 |

この場合、裁判所には裁量の余地はなく、自動的に執行猶予が取り消され、刑務所での服役が確定することになります。

執行猶予が取り消される可能性がある事由|裁量的取消事由

一方で、裁判所の判断により執行猶予が取り消される場合があります。これを「裁量的取消事由」と呼びます。

| ①罰金刑以上の刑罰を言い渡されたとき執行猶予中に交通違反や軽微な犯罪などで罰金刑を受けた場合でも、裁判所は執行猶予を取り消すことができます。ただし、必ず取り消されるわけではなく、事件の内容や再犯の悪質性、反省の有無などが考慮されます。 ②保護観察の遵守事項を守らなかったとき保護観察付きの執行猶予中は、定期的な報告や生活態度の改善などが求められます。これを繰り返し破った場合も、裁判所の判断で執行猶予が取り消される可能性があります。 |

裁量的取消事由の場合は、弁護士による弁護活動や示談成立などが考慮され、執行猶予が維持される可能性も残されています。そのため、再犯や違反があった場合は、すぐに弁護士に相談することが重要です。

執行猶予中の再犯でも執行猶予が取り消されないケースがある|再度の執行猶予

執行猶予中に罪を犯したとしても「再度の執行猶予」の要件を満たせば、執行猶予が取り消されず、再度犯した罪についても執行猶予になる可能性があります。つまり、再度の執行猶予が認められれば、執行猶予中の犯罪でも刑務所行きを免れることができるのです。

以下では、再度の執行猶予の条件などを説明します。

再度の執行猶予の条件

刑法第25条の2では、再度の執行猶予が認められる条件が定められています。主な要件は以下のとおりです。

| ①裁判時に執行猶予中であること今回の犯罪の裁判のときに、執行猶予中であることが必要です。 ②新たに言い渡される刑が2年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)であること重大犯罪ではなく比較的軽い刑である場合に限定されます。執行猶予中であっても今回の裁判で言い渡される刑が2年を超える拘禁刑だと再度の執行猶予の対象外です。 ③情状に特に酌量すべきものがあること再犯に至った事情や被告人の生活環境、反省の態度などから、再び執行猶予を与えるのが相当と判断されることが必要です。たとえば、示談が成立している、被害者の許しを得ている、家族や職場の支援体制があるなど、社会復帰の見込みが高いと認められるケースが該当します。 ④再度の執行猶予中にさらに再犯した場合に該当しないこと3度目の執行猶予は認められないということです。 |

つまり、法律上の形式的な条件を満たすだけでは不十分で、再度の執行猶予を認めるに値するだけの「情状」が整っている必要があります。

再度の執行猶予の獲得は簡単ではない

実務においては、再度の執行猶予が認められるケースは多くありません。なぜなら、執行猶予中の再犯は「社会内での改善機会を与えられながら再び罪を犯した」と評価され、厳しい判断を受けやすいからです。

裁判官が再度の執行猶予を選択するのは、被告人が真摯に更生に取り組んでいることが客観的に示される場合に限られます。たとえば、被害弁償を終えている、被害者が処罰感情を示していない、依存症などの治療に取り組んでいるなど、再犯防止に向けた取り組みが評価材料となります。

したがって、再度の執行猶予を得るには、弁護士による丁寧な弁護活動が不可欠です。再犯後の対応を誤れば、執行猶予はほぼ確実に取り消され、実刑を免れることは難しくなります。

弁当切りとは?法改正で弁当切りはできなくなる?

執行猶予中の再犯に関して、刑事実務では「弁当切り(べんとうぎり)」と呼ばれる手法が使われることがありました。これは、執行猶予中に新しい事件を起こしても、うまく手続を調整することで、裁判中に執行猶予期間の満了を迎える方法です。

しかし、刑法改正によりこのような弁当切りができなくなりましたので注意が必要です。

執行猶予制度の改正の概要|2025年6月1日からスタート

2025年6月1日から施行された刑法改正により、執行猶予制度は大きく見直されました。主な改正点は次のとおりです。

①再度の執行猶予を言い渡すことができる刑の上限が引き上げられる

従来は1年以下の懲役・禁錮刑(拘禁刑)に限られていましたが、改正後は上限が「2年以下」となり、裁判所が柔軟に判断できる余地が広がります。

②保護観察付き執行猶予判決を受けた場合でも再度の執行猶予が可能に

これまでは保護観察が付いている場合には再度の執行猶予は認められませんでしたが、改正により可能となります。

③新しい事件が執行猶予中に公判請求された場合、執行猶予が取り消される

改正前は「判決が確定するかどうか」が取消し判断の分岐点でしたが、改正後は「公判請求がなされた段階」で取消しの対象となり得ます。

④効力継続期間の新設

執行猶予は、原則として猶予期間の満了とともに効力を失いますが、改正後は、猶予期間中に新たな犯罪(罰金以上の刑に当たるもの)で公訴提起された場合は、一定期間効力が継続する「効力継続期間」が設けられています。

法改正により「弁当切り」は困難に

「弁当切り」とは、執行猶予中に起こした新事件の審理を引き延ばし、判決時点では前の執行猶予期間が満了している状態を作って取消しを免れる実務上のテクニックを指します。改正前は、前刑の執行猶予期間が取り消されることなく満了すれば、前刑の言渡しは効力を失うため、確定時期の操作で取消し回避の余地がありました。

しかし、2025年6月1日施行の改正刑法では、「効力継続期間」が新設されました。猶予期間内に犯した罪(罰金以上)について公訴提起があったときは、たとえ公判中に前の猶予期間が満了しても、前刑の効力が継続するとされます。そのため、期間満了を迎えさせて取消しを避けるという「弁当切り」は原則として機能しにくくなりました。

執行猶予中に再犯をした場合のリスク

執行猶予中に再犯で、もっとも深刻なリスクは「執行猶予の取り消し」と「実刑確定」です。これは制度の性質上当然の帰結であり、裁判所の裁量によって軽減される余地は限定的です。以下では、執行猶予中に再犯した場合に直面する具体的なリスクについて説明します。

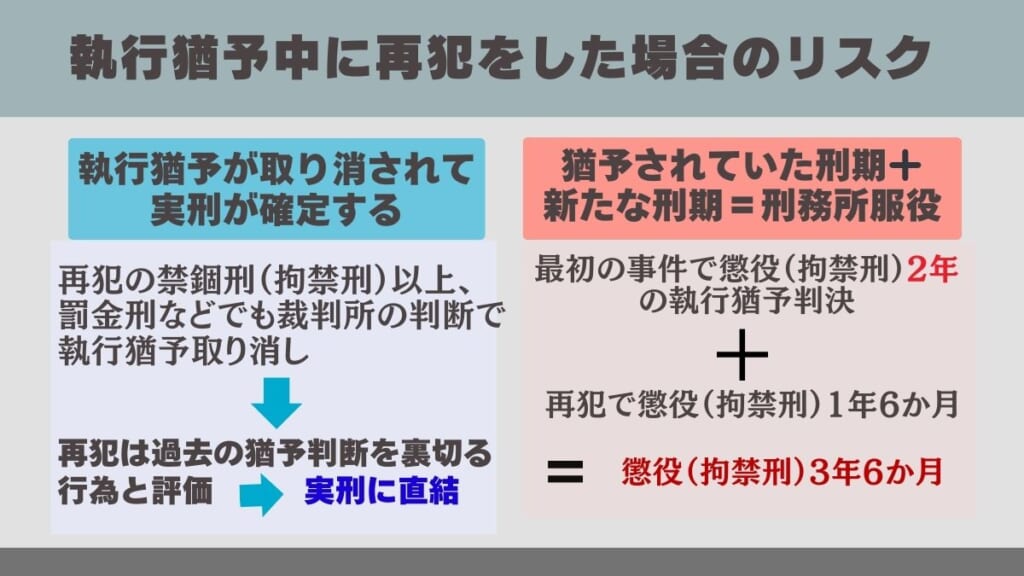

執行猶予が取り消されて実刑が確定する

再犯によって禁錮刑(拘禁刑)以上が確定すれば、必要的取消事由に該当し、執行猶予は必ず取り消されます。これにより、従前は猶予されていた刑罰が一気に現実のものとなり、刑務所での服役を余儀なくされます。

また、罰金刑など裁量的取消事由にあたる場合でも、裁判所が「社会内での更生は困難」と判断すれば執行猶予は取り消されます。特に、同種の犯罪を繰り返している場合や、反省が十分に見られない場合は、取り消しの可能性が高くなります。

このように、執行猶予中の再犯は、過去の猶予判断を裏切る行為と評価されやすく、実刑に直結しやすいのです。

猶予されていた刑期と新たな刑期を合計した期間、刑務所に服役する

執行猶予が取り消されると、以前に言い渡されていた刑期と、新たに受けた刑期が「合算」されて執行されるのが原則です。

たとえば、最初の事件で懲役(拘禁刑)2年の執行猶予判決を受けており、その後の再犯で懲役(拘禁刑)1年6か月が言い渡された場合、執行猶予が取り消されると合計で「懲役(拘禁刑)3年6か月」を服役しなければなりません。実刑となる刑期は単純に「足し算」されるため、服役期間は大幅に延びることになります。

このように以前は服役せずに済んでいた刑罰が実際に執行される点が最大のリスクです。

執行猶予期間中の再犯に関するよくある質問(Q&A)

執行猶予中に再犯をしてしまった場合、どのような処分になるのか、細かい点で不安を抱える方は少なくありません。以下では、よく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

交通違反や軽微な犯罪でも執行猶予は取り消される?

交通違反や万引きなどの軽微な犯罪であっても、罰金刑以上の判決が確定すれば裁量的取消事由にあたるため、裁判所の判断で執行猶予が取り消される可能性があります。

特に、飲酒運転や無免許運転といった悪質性の高い交通犯罪は、実刑につながりやすいため注意が必要です。

一方で、反則金制度が適用されるような軽微な交通違反は刑罰ではなく行政処分にとどまるため、直ちに執行猶予取消しの対象にはなりません。

再犯しても示談をすれば執行猶予を維持できる?

示談は量刑や処分に大きな影響を与える事情の一つです。被害者との示談が成立している場合、裁判所は被告人が真摯に反省していると評価し、執行猶予の取消しを回避できる可能性があります。

ただし、必要的取消事由に該当する場合は、示談をしても執行猶予は必ず取り消されます。つまり、示談は、裁量的取消事由の場面で意味を持つと理解しておく必要があります。

再犯が未遂に終わった場合でも執行猶予は取り消される?

未遂であっても処罰の対象となり、罰金刑以上が言い渡されれば執行猶予取消しの可能性が生じます。

たとえば、窃盗未遂や傷害未遂のように未遂であっても禁錮刑や懲役刑(拘禁刑)が科される可能性のある犯罪では、結果が未遂であっても執行猶予は取り消されるリスクがあるといえます。

未遂だからといって安心はできず、むしろ再犯に及んだ事実自体が裁判所に重く受け止められることが多い点に注意が必要です。

執行猶予期間中に再犯したときの弁護士の役割

執行猶予中に再犯をしてしまった場合、その後の処分は被告人や家族の人生に大きな影響を及ぼします。執行猶予の取消しを回避できるかどうか、または再度の執行猶予を獲得できるかどうかは、弁護士の弁護活動にかかっているといっても過言ではありません。以下では、弁護士が果たす代表的な役割を紹介します。

身柄解放に向けた保釈請求や勾留回避の対応

再犯で逮捕・勾留された場合、長期間身柄が拘束されることで社会生活に大きな支障が生じます。

弁護士は、勾留決定を避けるための意見書提出や、勾留決定後の保釈請求を行い、できる限り早期に身柄を解放するための活動を行います。身柄解放が実現すれば、家族の支援を受けながら更生に向けた準備が可能になります。

示談交渉のサポート

再犯であっても、被害者との示談が成立すれば裁判所の量刑判断に大きく影響します。特に、裁量的取消事由の場合には、示談成立が執行猶予の維持につながる可能性があります。

弁護士は被害者との交渉を代理し、処罰感情を和らげるとともに、示談金額や条件を適切に調整する役割を担います。加害者が直接被害者と交渉するのは困難なケースが多いため、示談交渉は弁護士に任せるのが安心です。

更生支援や再犯防止プランの策定

裁判所に「再犯を繰り返さない」と納得してもらうことが、再度の執行猶予を得るための重要なポイントです。

弁護士は、依存症治療やカウンセリングの受診、就労環境の整備、家族のサポート体制の構築など、被告人が社会内で更生できる環境を整える支援を行います。これにより、裁判所に対して再犯防止の実効性を示すことができます。

執行猶予中の再犯の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

執行猶予中に再犯をしてしまった場合、「もう実刑は避けられないのでは」と絶望的な気持ちになる方も少なくありません。しかし、必ずしも道が閉ざされているわけではなく、弁護士による適切な弁護活動によって、執行猶予の維持や再度の執行猶予獲得、刑の軽減につながる可能性があります。

グラディアトル法律事務所は、刑事事件の弁護に豊富な経験を有し、特に執行猶予中の再犯案件についても数多くの相談・解決実績があります。私たちは、逮捕直後からの身柄解放活動、被害者との示談交渉、再犯防止のための生活支援まで、依頼者に寄り添ったトータルなサポートを提供しています。

また、執行猶予に関する法改正にも精通しており、最新の制度運用を踏まえた戦略的な弁護を行うことが可能です。「弁当切り」が困難になった現在では、形式的な手続きではなく、真に依頼者の更生を示すための弁護が重要です。当事務所は、依頼者一人ひとりの事情に合わせた最善の解決策を共に考え抜きます。

執行猶予中の再犯でお悩みの方は、一刻も早くご相談ください。早期に弁護士へ依頼することで、選択肢を広げ、実刑回避につながる可能性が高まります。

まとめ

執行猶予中に再犯すると、執行猶予が取り消され実刑となり、猶予されていた刑期と新たな刑期を合わせて服役しなければなりません。再度の執行猶予が認められる可能性はありますが、そのハードルは高く、2025年の法改正により「弁当切り」といった抜け道も困難になっています。こうした状況で重要なのは、被害者との示談や再犯防止策を示し、裁判所に更生の可能性を具体的に伝えることです。

グラディアトル法律事務所は、豊富な刑事弁護の実績をもとに、身柄解放から示談交渉、再度の執行猶予獲得に向けた弁護活動まで全力でサポートします。執行猶予中の再犯でお悩みの方は、早期に当事務所へご相談ください。