「逮捕されて刑務所に入ったら、どんな生活が待っているの?」

「刑務所の中では、家族はどんな生活を送っている?」

ご自身や大切な人が刑事事件の当事者となったとき、こうした不安を感じるのは当然のことです。

刑務所は世間から隔離された世界であり、その実態はあまり知られていません。誤った情報や漠然としたイメージだけが、さらなる不安を煽ることもあります。

この記事では、そうした不安を少しでも解消できるよう、法務省の公表データなど信頼できる情報をもとに、刑務所の実態を分かりやすく解説します。

・ 逮捕されてから、刑務所に入るまでの流れ

・ 刑務所での1日のスケジュール

・ 食事や人間関係といった生活の様子

・ 仮釈放の条件 など

ぜひこの記事を読んで、刑務所に対する正しい知識を身につけ、漠然とした不安を解消してください。

目次

刑務所とは?

刑務所とは、裁判で実刑判決が確定した「受刑者」を収容し、改善更生と社会復帰を目的とした処遇を行う、法務省が管轄する施設です。

一言でいえば、「拘禁刑(旧:懲役・禁錮)を執行する場所」と考えると分かりやすいでしょう。有罪判決が確定していても、死刑囚は刑務所ではなく拘置所に収容されます。

刑務所の種類

刑務所と一括りにいっても様々な種類があり、収容される人によって入る施設が異なります。主な種類は、次のとおりです。

・ 刑務所:一般的にイメージされる刑務所

・ 医療刑務所:病気や精神的な障害を持つ受刑者を専門に収容し、治療を優先する施設

・ 少年刑務所:20歳未満の受刑者を中心に収容する施設

(※26歳未満まで収容されることもあります)

・ 女子刑務所:女性の受刑者のみを収容する施設

刑務所の分類

さらに、上記の刑務所が、受刑者の性別や年齢、国籍、犯罪傾向、そして刑期の長さなどの条件によって細かく分類されます。

具体的には、「処遇指標」とよばれるアルファベットの組み合わせによって、どのような特徴の受刑者を受け入れる刑務所なのかが区分されています。

主な処遇指標:

・ A指標 犯罪傾向の進んでいない者

・ B指標 犯罪傾向の進んでいる者

・ W指標 女子

・ F指標 日本人と異なる処遇を必要とする外国人

・ I指標 禁錮受刑者

・ J指標 少年院への収容を必要としない少年

・ L指標 執行すべき刑期が10年以上である者

・ Y指標 可塑性に期待した矯正処遇を重点的に行うことが相当と認められる26歳未満の成人

・ M指標 精神上の疾病又は障害を有するため医療を主として行う刑事施設等に収容する必要があると認められる者

・ P指標 身体上の疾患又は障害を有するため医療を主として行う刑事施設等に収容する必要があると認められる者

(出典:法務省「刑事施設一覧」)

たとえば、LB指標の刑務所なら、「執行すべき刑期が10年以上であり、犯罪傾向の進んでいる者(男性)」を収容する刑務所ということになります。

留置場・拘置所との違い

日本の刑事施設は、「刑務所」と「拘置所」に分けられます。さらに、刑事施設以外にも、被疑者を一時的に収容しておく施設として「留置場」があります。

これらはよく混同されますが、収容される人の法的な立場や施設の目的、管轄が異なります。

それぞれの違いを以下の表にまとめました。

| 施設 | 留置場 | 拘置所 | 刑務所 |

|---|---|---|---|

| 管理機関・監督官庁 | 警察署 | 法務省 | 法務省 |

| 身柄拘束の目的 | 逮捕後の一時的な収容 | 罪証隠滅などの防止 | 刑の執行 |

| 収容の対象者 | 被疑者 | 被疑者、被告人、死刑囚 | 受刑者 |

| 法的な地位 | 推定無罪 | 推定無罪 | 有罪確定 |

| 生活の自由 | 低い | 比較的高め | 低い |

| 外部との面会 | 誰でも面会できる | 誰でも面会できる | 制限がある |

基本的には、逮捕後の時間の経過にそって、「留置場 → 拘置所 → 刑務所」と収容場所が変わっていきます。逮捕後、まずは留置場に収容され、起訴されると拘置所に移り、有罪判決が確定すると刑務所に入る、というイメージです。

なお、留置場や拘置所にいる段階では、まだ裁判が終わっていないため「推定無罪」の被疑者・被告人として扱われます。一方で、刑務所にいるのは、裁判で有罪が確定した「受刑者」です。

この立場の違いから、生活の自由度や外部との面会ルールなどが異なります。

特に面会については、刑務所では家族などしか面会できないのに対し、留置場や拘置所では友人や恋人でも面会できるなどの違いがあります。

逮捕から刑務所に入るまでの流れ

「逮捕されたら、すぐに刑務所に入る」と思っている方もいるかもしれませんが、実際はそうではありません。

刑務所は、あくまで裁判で有罪判決が確定した後に、刑罰を執行するための施設です。そのため、逮捕されてから刑務所に収容されるまでには、法律で決められた複数の段階を踏む必要があります。

以下、逮捕から刑務所に入るまでの流れを説明します。

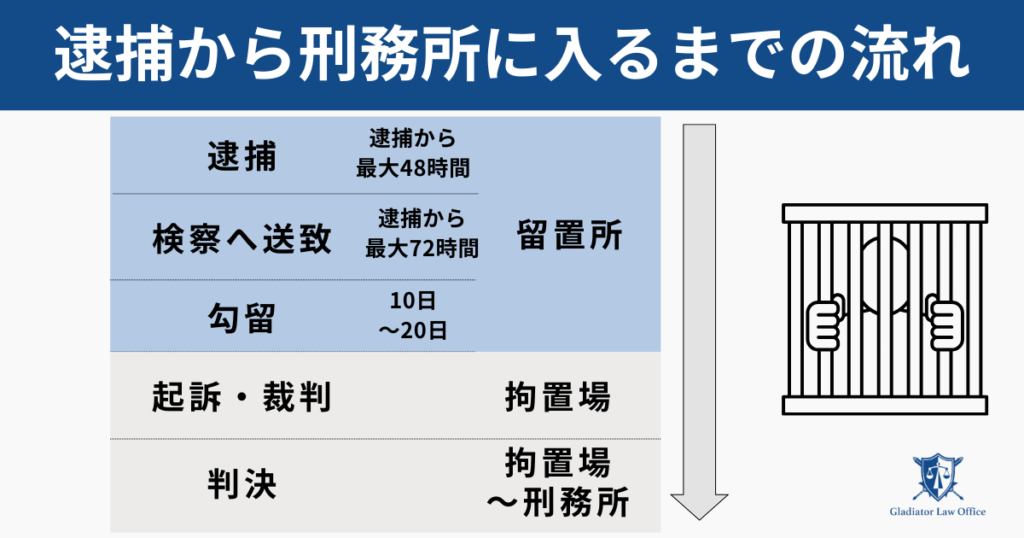

逮捕から裁判(判決)まで

逮捕されると、まず警察内にある留置場に収容されて、警察・検察による捜査が行われます。

そして、この捜査の結果、検察官が「裁判にかけるべき」と判断した場合にのみ起訴されて、刑事裁判にかけられて、有罪・無罪の判決が言い渡されるのです。

仮に起訴されなかった場合は、その時点で釈放されます。刑務所に入ることもありません。

| 段階 | 内容 | 収容される場所 |

|---|---|---|

| ①逮捕 (逮捕から最大48時間) | 事件について警察官から取り調べを受ける | 留置場 |

| ②検察へ送致 (逮捕から最大72時間) | 警察の捜査が終わり、事件が検察官に引き継がれる | 留置場 |

| ③勾留 (10日〜20日) | 逃亡などのおそれがある場合、さらに身柄拘束が延長される | 留置場 |

| ④起訴・裁判 | 検察官によって起訴されて、刑事裁判にかけられる | 拘置所 |

| ⑤判決 | 拘禁、罰金などの判決が言い渡される | 拘置所〜刑務所 |

判決が出て、上訴期間が経過すると、収監手続きが開始される

判決で拘禁刑(実刑)が言い渡されると、このタイミングではじめて刑務所に入ることが決まります。

ただ、判決を言い渡されても、即日刑が執行されるわけではありません。

判決の言い渡し後、14日以内なら控訴・上告をして、第一審判決の当否を争うことができるからです。

控訴や上告をした場合は、引き続き「未決拘禁者」という立場で裁判が続いていくため、刑務所に入ることはありません。

判決が出た日の翌日から数えて14日以内に、上訴しなかった場合にのみ判決が確定し、刑務所への収監手続きが開始されます。

「刑執行開始時調査」が行われて、刑務所に移送される

刑務所への収監手続きが開始されると、ほとんどの事件では、まず拘置所に収容されます。

その後、拘置所内で「刑執行開始時調査」と呼ばれる調査が行われて、以下のような項目が詳しく調べられます。

⑴ 精神状況

⑵ 身体状況

⑶ 生育歴、教育歴及び職業歴

⑷ 暴力団その他の反社会性集団への加入歴

⑸ 非行歴及び犯罪歴並びに犯罪性の特徴

⑹ 家族その他の生活環境

⑺ 職業、教育等の適性及び志向

⑻ 作業、改善指導及び教科指導を必要とする事情

⑼ 将来の生活設計及び社会復帰に当たって支援を必要とする事情

⑽ その他受刑者の処遇上参考となる事項

(出典:受刑者の処遇調査等に関する訓令「法務省矯成訓第3308号」)

「刑執行開始時調査」によって上記のような項目が調査された後、1章で解説した処遇指標が指定されて、どの刑務所に入るかが決まります。

そして、決まった刑務所へ移送されるというのが刑務所に入るまでの流れです。

なお、刑期が短い場合は刑務所に移送されず、そのまま拘置所で服役するケースもあるようです。

■どの刑務所に決まったかは通知されない

どの刑務所に入るかが決まっても、そのことは家族にも弁護人にも通知されません。

したがって、どの刑務所に入ったのかを知るためには、本人が刑務所に到着した後に、本人から手紙を送ってもらうしかありません。

万が一、ご自身やご家族がこのような状況に直面した際には、収監先はすぐに分からないこと、そして手紙を送ることなどを、あらかじめ家族間で共有しておきましょう。

刑務所での生活は?気になる1日のスケジュール

刑務所での生活は、起床から就寝まで、すべての時間が規則正しく管理されています。

自分一人の都合で自由に行動することは許されず、決められたスケジュールに沿って集団で生活を送ることになります。

以下では、平日と休日に分けて、東京にある府中刑務所のスケジュールを例に紹介します。

【平日版】刑務所の1日のスケジュール

平日の生活は、午前・午後ともに「刑務作業」が中心となります。

施設によって時間は多少異なりますが、おおむね以下のような流れで一日が過ぎていきます。すべて分単位で厳格に決められており、遅れたり、自分勝手な行動をしたりすることは一切許されません。

| 時刻 | 内容 |

|---|---|

| 6時45分 | 起床・点検 |

| 6時45分~7時5分 | 清掃・整頓・洗面 |

| 7時5分~7時35分 | 朝食 |

| 7時35分~8時00分 | 出室(刑務作業の場所へ移動) |

| 8時00分 | 作業開始 |

| 9時50分~10時00分 | 休憩 |

| 12時00分~12時20分 | 昼食 |

| 14時30分~14時40分 | 休憩 |

| 16時40分 | 作業終了 |

| 16時40分~16時50分 | 入室(自分の居室へ戻る) |

| 16時50分~17時00分 | 点検 |

| 17時00分~17時30分 | 夕食 |

| 17時30分~17時40分 | 居室清掃 |

| 18時00分 | 仮就寝 |

| 21時00分 | 就寝 |

(府中刑務所「所内生活の手引」より)

朝6時45分に起床し、身支度と朝食を済ませると、すぐに刑務作業が始まります。昼食を挟んで夕方まで、休憩は午前と午後にそれぞれ10分ずつしかありません。

作業が終わると夕食、清掃を済ませ、夜18時には「仮就寝」となります。仮就寝の時間は読書などが許されますが、21時には完全に就寝となります。

【休日版】刑務所の1日のスケジュール

起床や就寝、食事の時間は平日とほとんど変わりありません。ただ、土日祝日などの休日は刑務作業が休みとなるので、日中の過ごし方が大きく異なります。

食事と食事の間は、基本的には余暇時間となり、居室内で自由な時間を過ごすことができます。

| 時刻 | 内容 |

|---|---|

| 7時20分 | 起床・点検 |

| 7時20分~7時40分 | 清掃・整頓・洗面 |

| 7時50分~8時10分 | 朝食 |

| 12時00分~12時30分 | 昼食 |

| 13時00分~15時00分 | 午睡(昼寝) |

| 16時30分~17時10分 | 夕食 |

| 17時10分~17時20分 | 居室清掃 |

| 18時00分 | 仮就寝 |

| 21時00分 | 就寝 |

(府中刑務所「所内生活の手引」より)

刑務所内の居住環境は?

刑務所での生活と聞いても、その暮らしぶりはなかなかイメージしにくいかもしれません。食事はどのようなものが出るのか、お風呂には毎日入れるのかなど、気になる点も多いでしょう。

そこで、受刑者の生活の基本となる「居室」「食事」「お風呂」「刑務作業」の4つについて説明します。

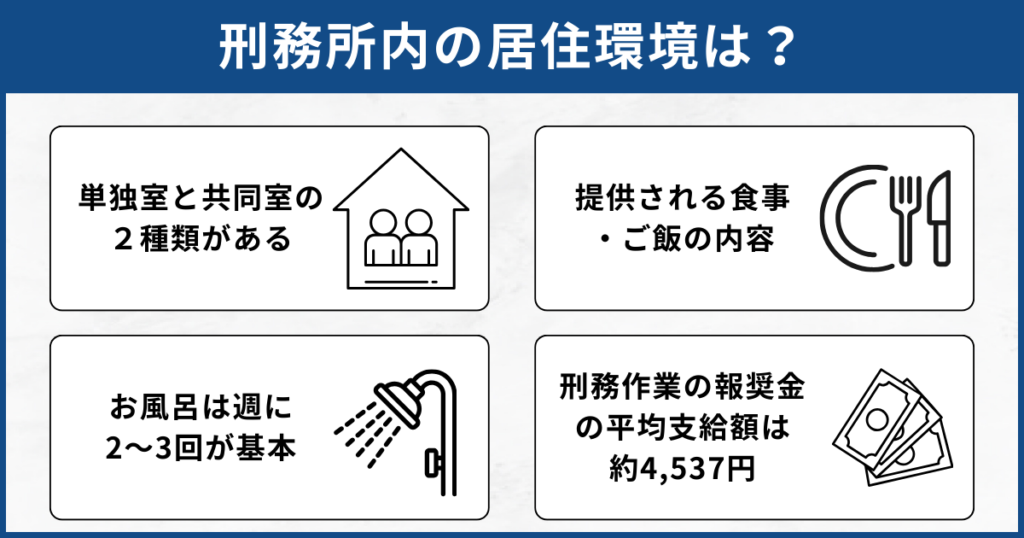

単独室と共同室の2種類がある

受刑者が生活する居室には、一人で過ごす「単独室」と、複数人(通常は2人から6人程度)で生活する「共同室」の2種類があります。

どちらの部屋に収容されるかは本人の希望で選べるわけではなく、受刑者の犯罪内容や性格、他の受刑者との相性、施設の収容状況などを考慮して、刑務所側が決定します。

一般的には、共同生活を通じて社会性を養うという目的から、共同室に収容されることが多いです。ただし、他の受刑者との間でトラブルを抱えている場合や、特別な配慮が必要な場合などには、単独室に収容されることもあります。

なお、施設によっては「単独室」に二人の収容者が割り当てられるケースもあるようです。

提供される食事・ご飯の内容

刑務所で提供される食事は、栄養士が管理しており、健康を維持するために必要なカロリーや栄養バランスが計算されたものが1日3食、提供されます。

主食は、お米と麦を7対3の割合で混ぜた「麦飯」が基本です。

おかずは和食・洋食・中華など様々で、受刑者が飽きないような工夫もされています。年末年始にはおせち料理などの特別食が出されることもあり、刑務所での数少ない楽しみといえるでしょう。

受刑者としての生活態度が評価されると、優遇措置として集会への参加が認められます。

集会へ参加できるようになると、自分で稼いだ作業報奨金などを使ってお菓子やジュースを購入し、テレビを見ながら食べることもできます。

お風呂は週に2〜3回が基本

入浴の頻度は、規則によって週2回以上と決まっています。

(入浴の回数等)

第二十五条 被収容者には、収容の開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰(法第百五十一条第一項第五号の懲罰をいう。以下同じ。)を科されている者については、一週間に一回以上)、入浴を行わせる。

2 女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。

多くの施設では、夏季は週3回、冬季は週2回の入浴が実施されているようです。

ただし、入浴時間は15分程度と厳しく制限されているケースが多く、ゆっくり湯船に浸かるといった、一般的な入浴とはまったく異なります。

刑務作業の報奨金の平均支給額は約4,537円/月

刑務所の生活では、平日の日中の大部分は刑務作業にあてられます。

刑務作業には、炊事・清掃・介助などの自営作業のほか、物品制作などの生産作業もあり、その対価として作業報奨金が支給されます。

令和6年犯罪白書によれば、作業報奨金の1人1月あたりの平均支給計算額は、「約4,537円/月」です。

この報奨金は、基本的には出所するときに支給されるほか、刑務所内で日用品やお菓子などの自弁購入にも使用できます。

釈放時アンケートから見る刑務所内のリアルな生活実態

刑務所の中でのリアルな生活は、外からはなかなか分かりません。

しかし、法務省が刑事施設から出所した人たちを対象に行っているアンケート調査から、その実態を垣間見ることができます。

5章では、法務省の「受刑者に対する釈放時アンケート集計結果(令和5年度)」をもとに、刑務所内での生活がどのようなものかを見ていきます。

(出典:法務省「令和5年度 矯正施設出所者に対するアンケート調査結果の概要」をもとに作成)

刑務所の職員(刑務官など)からの対応

刑務官と聞くと、厳しい監視役というイメージが強いかもしれません。しかし、アンケート結果によれば、肯定的な評価をしている受刑者も多いようです。

たとえば、「あなたを一番長く担当した職員についてどのように感じましたか」という質問に対しては、「親切(78.9%)」「相談しやすい(69.7%)」「公平(69.4%)」「信頼感がある(74.7%)」などと、良い評価をしている人がいずれも7割程度を占めています。

他の受刑者との人間関係

刑務所に入ると決まったとき、多くの人が最も不安に感じるのが、おそらく人間関係ではないでしょうか。プライバシーがほとんどない閉鎖的な空間で、様々な背景を持つ人たちと長期間にわたって共同生活を送る必要があるので、不安に感じるのも当然です。

ただ、この点もアンケート結果によれば、他の受刑者についても親切だと感じた人の方が多いようです。

「他の受刑者に対してどのように感じましたか」という質問に対しては、「親切にしてくれた」と答えた人が59.2%、「よく相談に乗ってくれた」と答えた人が33.0%でした。

一方で、「自分勝手な者がいて困った(34.6%)」「かかわり合いにならないようにした(23.3%)」という人もおり、精神的にストレスを感じやすい環境であることは確かなようです。

刑務所内の食事内容

刑務所での食事は、栄養バランスが考慮されているので、健康を維持するという基本的な条件は満たされています。

一方で、食事の質については、42.8%が「悪い」と回答しており、「良い」(32.9%)を上回る結果となっています。

出所後に向けた職業訓練

刑務所では、出所後に向けた職業訓練も実施されています。

例えば、溶接、電気工事、フォークリフト運転、ボイラー技士といった工業系の資格から、理容、美容、介護などの対人サービスまで、様々な訓練が用意されています。

ただ、釈放時アンケートによれば、実際に職業訓練を受けた人の割合は23.3%と、全体の4分の1以下に留まっています。

受刑者との面会・手紙のやり取りは認められる?

受刑中は、外部の家族や友人と自由に連絡を取ることはできません。

しかし、すべての交流が禁止されるわけではなく、家族との面会や、手紙のやり取りなどは認められています。

面会は家族のみ認められる

刑務所での面会は、親族(両親、配偶者、子ども、兄弟姉妹、内縁の夫・妻など)に限られています。友人や恋人といった親族以外の人は、基本的には面会できません。

刑事事件を担当していた弁護人でも、別の民事事件を受任しているなどでない限り、自由には面会できなくなります。

手紙のやり取りは誰でもできる

面会とは異なり、手紙のやり取りは友人や恋人を含め、誰とでも行うことができます。

ただし、送受信される手紙はすべて、刑務所の職員によって内容が確認されます。これは、逃亡計画や証拠隠滅の指示などが書かれていないか、施設の安全を脅かす内容がないかをチェックするためです。

なお、受刑者が手紙を送る回数には制限がありますが、外部から受け取る手紙の数には基本的に制限はありません。

刑期を終える前に出所できる仮釈放とは?

仮釈放(かりしゃくほう)とは、刑期の満了を待たずに、一定の条件のもとで受刑者を社会に戻し、保護観察のもとで更生を促す制度です。

仮釈放が認められれば、刑期をすべて終える前に刑務所から出所できます。ただし、すべての受刑者が仮釈放を認められるわけではなく、その条件は非常に厳格です。

(仮釈放)

第二十八条 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

仮釈放が認められる要件

仮釈放について考えるときは、法律で定められた要件と、実際の運用面での実態を分けて考える必要があります。

まず、法律上の要件としては、条文にもあるとおり、有期刑であれば刑期の3分の1、無期刑であれば10年が経過し、罪を深く反省している「改悛の状」があることなどが挙げられます。

ただ、実際には、刑期の70%未満で仮釈放が認められるケースは約1%しかありません。

ほとんどのケースでは、刑期の80%〜90%以上を服役した後、仮釈放が認められています。特に、刑期が10年を超える場合は、90%以上の刑期を終えなければ、仮釈放はほぼ認められません。

(出典:法務省「令和6年版 犯罪白書」)

仮釈放を目指すにはどうする?

仮釈放を目指すために最も大切なのは、刑務所内のルールを守って生活し、いわゆる「模範囚」として過ごすことです。受刑態度が良好でなければ、そもそも仮釈放が認められることはありません。

さらに、出所後の生活を監督・支援してくれる「身元引受人」がいることも、大切な要素となります。入所前、あるいは面会時などに家族とよく相談して、誰が身元引受人になるのかを決めておきましょう。

なお、仮釈放においては、被害者と示談が成立しているかなども考慮されます。

したがって、もし被害者との示談が成立していない場合は、改めて示談交渉をなどを打診するのも1つの手段ではあります。

ただ、一般論として被害者側が加害者の「保釈」のための示談に応じることは難しいです。

被害感情の蒸し返しにもつながるため、必ず弁護士に連絡して、どのように進めるべきかを相談しましょう。

刑務所のことで不安な方はグラディアトル法律事務所へご相談ください

ご自身やご家族が刑事事件の当事者となり、刑務所への収容に不安を感じている方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

本記事で説明したとおり、刑務所への収容を回避したり、仮釈放を実現したりするためには、起訴前の示談交渉、執行猶予獲得のための情状弁護、控訴審での弁護活動など、刑事事件全体を見据えた戦略的な弁護活動が求められます。

グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、実刑回避や執行猶予付き判決の獲得、早期の仮釈放実現など、豊富な解決実績を有しています。

「実刑判決を避けたい」「どの刑務所に収容されるか不安」「面会や差し入れの方法が分からない」「仮釈放の可能性を知りたい」など、どんなお悩みでも構いません。24時間365日相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

記事のポイントをまとめます。

◉刑務所とは?

・ 刑務所とは、実刑判決が確定した「受刑者」を収容する施設

・ 一般刑務所、医療刑務所、少年刑務所、女子刑務所の4つがある

・ 処遇指標(A〜Yのアルファベット)により収容先が決定する

◉刑務所内の生活環境

・ 「単独室」と「共同室」があり、刑務所が決定する

・ 食事は栄養バランスが計算されたものが1日3食提供される

・ お風呂は週に2〜3回が基本で、入浴時間は15分程度

・ 刑務作業の対価として報奨金が支給され、平均月額は約4,537円

◉受刑者との面会・手紙のやり取り

・ 面会は、両親や配偶者、子どもといった親族などに限られる

・ 手紙は、友人や恋人などもできるが、内容は職員に見られる

◉刑期満了前に出所できる仮釈放の条件

・ 法律上は刑期の3分の1を経過すれば対象となる

・ 実際には、刑期の80%〜90%以上を服役しないと認められないケースがほとんど

・ 仮釈放には「模範囚」として過ごすことと、「身元引受人」の存在が重要

以上です。

刑事裁判でお困りの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、圧倒的なノウハウと実績を有しています。

それぞれの弁護士が得意分野をもっておりますので、各事件の特性に応じた充実した刑事弁護をご提供いたします。