「公判前整理手続になると言われたが、一体何をするのだろう?」

「裁判が長引くの?自分にとって不利なことはない?」

刑事事件の当事者となり、「公判前整理手続」という聞き慣れない言葉を前に、こうした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

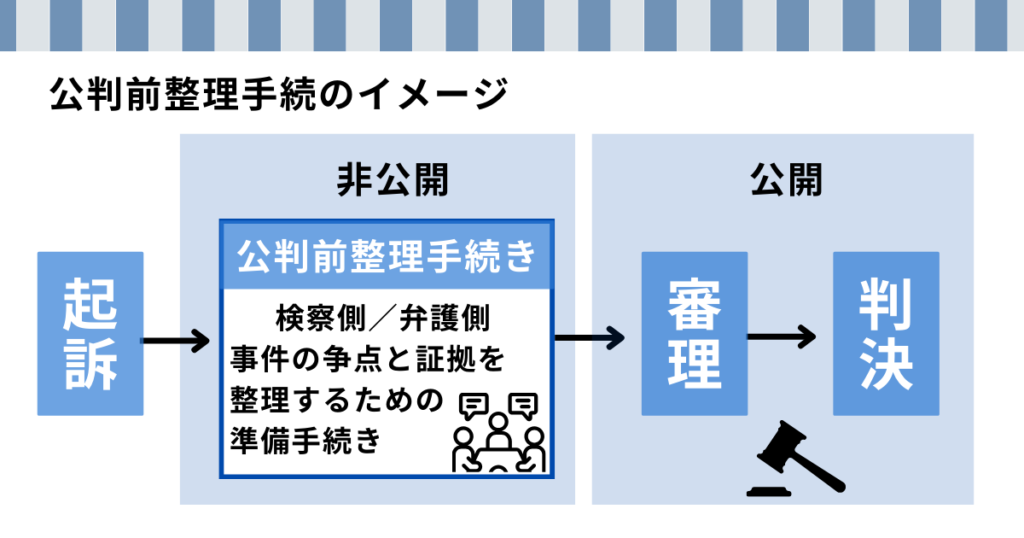

「公判前整理手続」とは、本格的な裁判がはじまる前に行われる、非公開の準備手続です。

裁判官・検察官・弁護人などが集まって、裁判でどのような点を争うのかを整理するとともに、審理の流れなども決めておく、いわば裁判の「設計図」を作成するもの、と考えると分かりやすいでしょう。

本来は、公判をスピーディに進めるための手続きですが、実は被告人にとって有利な結果を導くためにも活用できます。特に、無罪を主張する場合には、積極的に公判前整理手続に付することを求めるべきです。

この記事では、公判前整理手続について、以下の点を分かりやすく解説します。

・ 公判前整理手続の基本的な内容と流れ

・ 無罪を主張する場合に得られる大きなメリット

・ どのような事件が公判前整理手続の対象となるのか

・ 被告人本人が参加するときの注意点

ぜひこの記事を読んで、公判前整理手続への正しい知識を身につけ、これから始まる裁判に向けて万全の準備を整えてください。

目次

公判前整理手続とは

「公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)」とは、本格的な刑事裁判が始まる前に、事件の争点と証拠を整理するための準備手続きです。

裁判官、検察官、そして弁護人といった事件の関係者が集まり、これから始まる裁判全体の「設計図」を作成するようなもの、とイメージすると分かりやすいでしょう。

あくまで非公開の準備手続きなので、テレビで見るような公開の法廷ではなく、裁判所内の会議室などで行われます。

公判前整理手続の目的

公判前整理手続の目的は、裁判が始まる前に、その裁判で何が問題(争点)になるのかをはっきりさせ、どの証拠を取り調べるのかを決めておくことです。

公判前整理手続ができる前の刑事裁判では、期日が間隔をあけて開かれる「五月雨式審理」が一般的でした。月に1回程度の公判で、検察官と弁護人それぞれが主張や証拠を提出するため、裁判が長期化するという欠点があったのです。

そこで、裁判員制度の導入をきっかけに、公判の前に検察官と弁護人の主張をすべて出し合い、議論すべき点を整理する「公判前整理手続」が設けられました。

公判前整理手続に付された裁判では、公判で事前に整理された主張と証拠だけが扱われるので、第1回公判期日から判決まで1週間程度で進んでいきます。

公判前整理手続で整理される内容

公判前整理手続では、主に2つの事柄が整理されます。

・ その争点を判断するために、法廷でどの「証拠」を取り調べるのかという点

詳しい流れは後ほど説明しますが、検察側・弁護側それぞれが「どのような主張をする予定なのか」、そして「その主張の根拠としてどのような証拠があるのか」を示していくようなイメージで進んでいきます。

証人尋問の順番や予定時間といった、裁判全体の具体的な進行計画も、この段階で細かく立てられます。

無罪を争うなら公判前整理手続を求めるべき

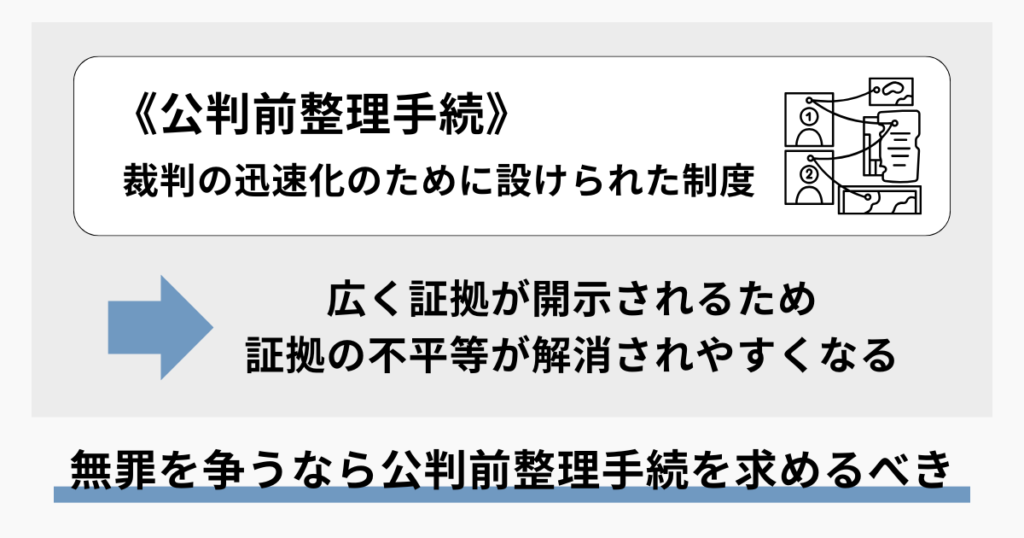

公判前整理手続は、もともと裁判の迅速化のために設けられた制度です。

ただ、実は弁護人側にとっては、公判前整理手続に付することで、捜査機関が収集している証拠を広く開示させられるというメリットがあります。

特に、無罪を主張する場合は、公判前整理手続に付することを求めるべきです。

そもそも、警察や検察などの捜査機関と、一個人の弁護人とでは、証拠の収集力に圧倒的な差があります。そのため、弁護側は検察官の攻撃に対して十分な準備ができないまま、不利な状況で裁判に臨むことが少なくありません。

しかし、公判前整理手続をうまく使えば、この情報ギャップを埋めることができます。

公判前整理手続に付された事件では、弁護人からの請求によって、「検察官が保管する証拠の一覧表」が交付されるからです。

この証拠一覧表をもとに、法律で定められた類型証拠や、弁護側の主張に関連する証拠(主張関連証拠)の開示請求をしていけば、本来は捜査機関しか保有し得ないような証拠も入手できる場合があります。

たとえば、以下のような証拠が考えられるでしょう。

・ 証人申請予定がない犯行目撃者の供述調書

・ 被告人側が犯行時のアリバイを主張した場合における犯行当日の被告人の行動等が記載された報告書 など

(出典:法務省「公判前整理手続における証拠開示制度の概要」)

さらに、この証拠一覧表に記載されていないような証拠、つまり「検察官の手持ち証拠」ではない証拠も、開示請求の対象です。

一例として、取調べを担当した警察官が作成した備忘録(取調べメモ)が開示請求の対象として認められた判例があります(出典:最高裁 平成19年12月25日)。

こういった証拠をうまく使えば、被告人がした供述の任意性なども争いやすくなります。

公判前整理手続の審理期間の目安

公判前整理手続に付された事件は、準備に時間がかかるため、起訴から判決までの審理期間が長くなる傾向にあります。

令和5年司法統計年報によると、地方裁判所における平均審理期間は14.9ヶ月、平均開廷回数は5.8回でした。

犯罪事実の全部または一部を争っている否認事件では平均17.8ヶ月と、1年半以上かかっているケースもあります。

| 事件の種類 | 平均審理期間 | 平均開廷回数 |

|---|---|---|

| 自白+否認 | 14.9月 | 5.8回 |

| 自白 | 11.0月 | 4.1回 |

| 否認 | 17.8月 | 6.9回 |

(出典:法務省「令和6年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/5」)

ただ、これはあくまで起訴から判決までの全体の期間です。

公判前整理手続に付される事件では、審理の大部分が公判前整理手続にあてられるため、第一回公判から判決までの期間は短くなります。

あくまでも目安ですが、第一回公判から結審までが約1〜2週間、判決言い渡しまで含めても2〜3週間で終結する事件が多いです。

■公判前整理手続に付された事件の期日の流れ(イメージ)

| 日付(目安) | 手続きの内容 |

|---|---|

| 6月10日 | 起訴 |

| 7月25日 | 進行協議(事実上の打ち合わせ) |

| 8月8日 | 公判前整理手続に付する決定 |

| 9月25日 | 第1回 公判前整理手続期日 |

| 12月5日 | 第2回 公判前整理手続期日 |

| 2月20日 | 第3回 公判前整理手続期日 |

| 4月27日 | 第4回 公判前整理手続期日 |

| 6月3日 | 第5回 公判前整理手続期日 |

| 6月18日 | 冒頭手続 → 証拠調べ(連日開廷) |

| 6月19日 | 証拠調べ(連日開廷) |

| 6月20日 | 証拠調べ(連日開廷) |

| 6月22日 | 最終弁論などの意見陳述〜結審 |

| 6月30日 | 判決宣告 |

公判前整理手続の流れ(イメージ)

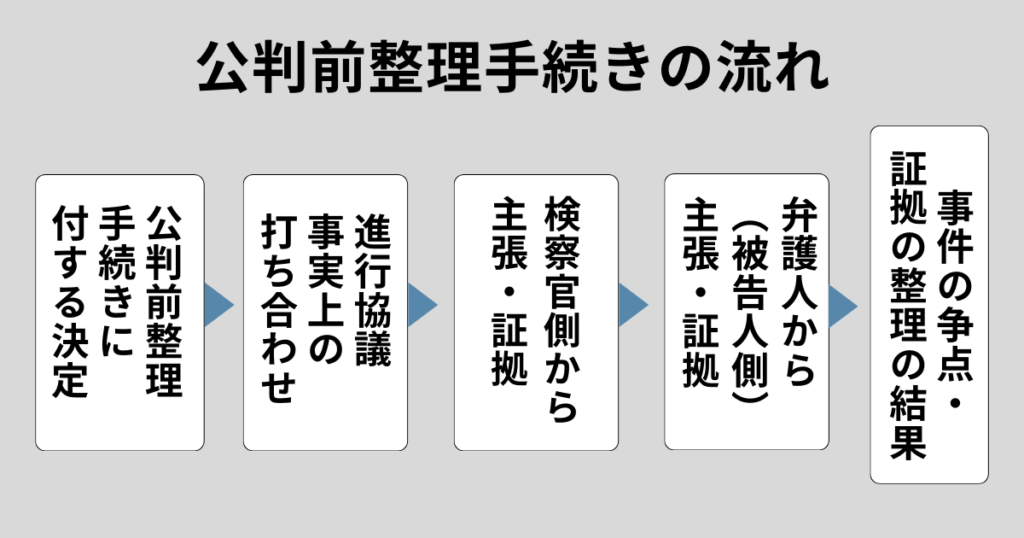

公判前整理手続は、裁判官、検察官、弁護人の三者が参加する非公開の場で進められます。

3者の話し合いの中で、検察官と弁護人が交互に主張と証拠を出し合い、裁判官の指揮のもとで、裁判の重要なポイント(争点)を絞り込んでいきます。

手続き全体としては、事件に関する多くの情報の中から、裁判で本当に必要なものだけを、段階を踏んで絞り込んでいくような流れです。

以下、公判前整理手続の流れを見ていきましょう。

①公判前整理手続きに付する決定がされる

刑事事件で起訴された後、裁判所がその事件を公判前整理手続にかけるかどうかの決定を下し、検察官や弁護人など関係者に通知します。

裁判員裁判のように法律で手続きを行うことが義務付けられている場合や、無罪を主張している事件などで裁判所が必要だと判断して行う場合のほか、検察官や弁護人からの請求によって始められる場合もあります。

②進行協議が行われる(事実上の打ち合わせ)

事件が公判前整理手続に付されることが決まると、実務上はまず「進行協議」という打ち合わせが行われる事件が多いです。

これは、正式な記録が残るものではなく、あくまで「事実上の打ち合わせ」という位置づけです。裁判官、検察官、弁護人の三者が集まり、今後の手続きの進め方やそれぞれの要望について、あらかじめ認識をすり合わせておくことを目的としています。

その後、公判前整理手続の期日が指定されます。

③検察官側から主張・証拠が示される

公判前整理手続期日が始まると、まず攻撃側である検察官が、裁判で証明しようと考えている事実(証明予定事実)と、そのために使う証拠をすべて明らかにします。

具体的には、まず「証明予定事実記載書」という書面が示されます。

検察官はそれを元に、書かれた事実を立証するための証拠(検察官請求予定証拠)の取調べを裁判所に請求し、それらの証拠が弁護人にも開示されます(刑訴316条の13)。

さらに、このタイミングで弁護人から請求すれば、検察官が持っている証拠の一覧表も開示されます。弁護側は、この一覧表をもとに、法律で定められた類型の証拠や、弁護側の主張に関連する証拠(主張関連証拠)の開示も求めていくことができます。(刑訴316条の14)

弁護側は、こうして検察官から開示された情報をもとにして、裁判での反論の準備を進めていくのです。

④弁護人(被告人側)の主張・証拠が示される

検察官から主張と証拠が開示されたら、次に弁護人が応答します。

弁護側も、検察官と同様に、裁判で証明しようと考えている事実(証明予定事実)と、そのために使う証拠を明らかにします。(刑訴316条の16)

さらに、その事実を立証するための証拠(弁護側請求予定証拠)の取調べを請求し、それらの証拠を検察官に開示していきます。(刑訴316条の18)

この弁護側の主張と証拠の開示を受けて、今度は検察官が、弁護側の証拠に対する意見を明らかにします。(刑事訴訟法第316条の19)

⑤事件の争点及び証拠の整理の結果がされる

このような主張と証拠の開示のやり取りを経て、裁判官が、争点と証拠の整理が十分に行われたと判断した時点で、公判前整理手続は終了します。(刑訴316条の24)

最後に、事件の争点と証拠の整理の結果が改めて確認され、個々の証拠を採用するかどうかや、証拠調べの順番、方法などが決定されます。

公判前整理手続が終わった後は、原則として新しい証拠の提出はできません。

(※公判の審理の状況によって採否が変わる証拠や、手続き後に示談が成立したようなケースは除きます。)

この時点で、いわば裁判の「進行スケジュール」のようなものが完成して、本格的な公判へと移行します。

公判前整理手続きの対象となる事件

公判前整理手続は、どのような刑事事件でも行われるわけではありません。対象となるのは、裁判員裁判や、事実関係を争う否認事件などが中心です。

このうち、法律によって必ず公判前整理手続を行わなければならないと定められているのは、裁判員裁判の対象となる事件です。

一方で、否認事件などの場合は、検察官や弁護人からの請求があったり、裁判所の判断によって、手続きが開始されます。

「裁判員裁判」は必ず公判前整理手続となる

国民から選ばれた裁判員が参加する「裁判員裁判」の対象となる事件では、法律上、必ず公判前整理手続を行わなければなりません。

これは、法律の専門家ではない裁判員が、複雑な事件の内容を正確に理解し、裁判に十分に参加できるようにするためのルールです。

対象となるのは、殺人、強盗致傷、現住建造物等放火など、社会的に影響の大きい重大な犯罪です。

■裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

(公判前整理手続)

第四十九条 裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。

「否認事件」も公判前整理手続に付されやすい

被告人が、起訴された事実について「やっていない」と争う「否認事件」も、公判前整理手続に付されることが多いです。

これは、事実関係に争いがあるため、裁判が複雑になったり、長引いたりする可能性が高く、事前に争点を整理する必要性が高いと判断されるからです。

また、検察官が被告人に有利な証拠をすべて示していないと考えられる場合など、証拠開示の必要性が高い事件では、弁護人から公判前整理手続に付すよう請求していくこともあります。

■刑事訴訟法

第三百十六条の二 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。

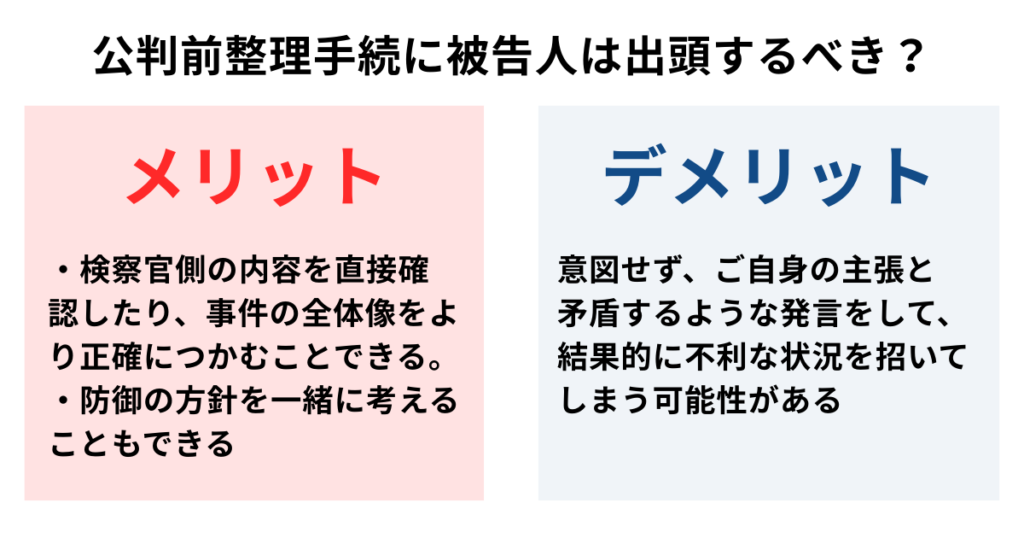

公判前整理手続に被告人は出頭(参加)するべき?

刑事事件の当事者となった場合、ご自身もこの手続きに参加すべきか、それとも弁護士に任せるべきか、迷われるかもしれません。

公判前整理手続には、被告人本人にも出頭する権利があります。ただ、これは法律上の義務ではないので、弁護人だけが出頭して手続きを進めることも可能です。

被告人が参加することには、良い面と悪い面の両方があります。そのため、弁護士ともよく相談した上で、戦略的な判断が求められます。

被告人が出頭(参加)するメリット

被告人本人が公判前整理手続に参加する一番のメリットは、検察官の主張や証拠の内容を、弁護士からの又聞きではなく、直接自分の目と耳で確認できることです。

これにより、事件の全体像をより正確につかむことができます。もし自分の記憶と違う点があれば、その場で弁護士に伝えて、より的確な防御の方針を一緒に考えることもできるでしょう。

真摯な態度で手続きに参加する姿勢が、裁判官の心証形成に良い影響を与える可能性も考えられます。

被告人が出頭(参加)するデメリット

一方で、最大のリスクは、専門的な議論が交わされる場で、感情的になったり、弁護士と打ち合わせのないまま不用意な発言をしてしまったりすることです。

意図せず、ご自身の主張と矛盾するような発言をしてしまい、結果的に不利な状況を招いてしまう可能性もあります。

もちろん、手続き中は供述拒否権が保障されていますし、本人尋問などもありません。ただ、何気なく陳述した内容が裁判官の心証に影響する可能性もゼロではないのです。

したがって、もし参加する場合には、どのような場面で、何を発言するのかについて、事前に弁護士と綿密な打ち合わせをしておくことが不可欠です。

刑事事件で逮捕・起訴された方はグラディアトル法律事務所へご相談ください。

ご自身やご家族が起訴され、公判前整理手続の対象となった方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、公判前整理手続についても豊富なノウハウと実績を有しています。

「無罪を主張したいが証拠が不安」「裁判員裁判になると聞いて不安」「公判前整理手続に参加すべきか迷っている」「審理が長期化しないか心配」など、どんなお悩みでも構いません。24時間365日相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

公判前整理手続についてのよくある質問

Q.公判前整理手続の読み方は何ですか?

A.「こうはんぜんせいりてつづき」と読みます。

Q.公判前整理手続はなぜ始まったのですか?

A.2009年に導入された「裁判員制度」が直接のきっかけです。

国民が裁判に参加するにあたり、負担を減らし、分かりやすい審理を行うため、それまでの非効率な「五月雨式審理」を改める必要がありました。

Q.刑事裁判(公判)のどのタイミングで行われますか?

A.検察官によって「起訴」された後、第一回目の「公判期日」が開かれる前に行われます。あくまで本格的な裁判が始まる前の「準備」の手続きです。

Q.公判前整理手続には誰が参加しますか?

A.裁判官、検察官、弁護人の三者が参加します。被告人本人にも、参加する権利があり、任意で参加できます。

Q.公判前整理手続が終わった後、新しい証拠が見つかったらどうなりますか?

A.原則として、新たな証拠の提出はできません。

ただし、手続きが終わった後に発見されたなど、「やむを得ない事由」がある場合は、例外的に認められることもあります。

Q.弁護士がいなくても公判前整理手続は進められますか?

A.いいえ。弁護士なしで進めることはできません。公判前整理手続の対象となる事件は、法律上、必ず弁護人が必要な「必要的弁護事件」だからです。

もし私選で弁護人を選任していない場合は、国が費用を負担する国選弁護人が選任されます。

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉公判前整理手続とは?

・ 本格的な裁判が始まる前に行われる、非公開の準備手続

・ 裁判官・検察官・弁護人が参加し、裁判の争点と証拠を整理する

・ 裁判全体の「設計図」を作成するイメージの手続き

◉無罪を争うなら、公判前整理手続きに付するべき

◉公判前整理手続の流れ

①起訴後|裁判所が公判前整理手続に付する決定をする

↓

②進行協議|事実上の打ち合わせが行われる

↓

③検察官が、証明予定の事実と証拠をすべて開示する

↓

④弁護側が、検察側の主張と証拠への意見や自らの主張・証拠を示す

↓

⑤争点と証拠が整理され、手続が終了する

◉公判前整理手続の対象事件

・ 裁判員裁判の対象事件(殺人罪など)では、法律上必ず行われる

・ 被告人が事実を争う「否認事件」も対象となりやすい

◉被告人の出頭(参加)について

・ 被告人には参加する権利があるが義務ではない

・ メリット:検察の主張を直接確認、裁判官への好印象

・ デメリット:不用意な発言のリスク、感情的になる危険

・ 参加する場合は弁護士との綿密な打ち合わせが必須

以上です。

刑事裁判でお困りの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、圧倒的なノウハウと実績を有しています。

それぞれの弁護士が得意分野をもっておりますので、各事件の特性に応じた充実した刑事弁護をご提供させていただきます。