「仮釈放とはどのような制度なの?」

「無期懲役でも仮釈放になる?」

「無期懲役と仮釈放の実態について知りたい」

無期懲役刑は、日本の刑罰の中でも死刑に次ぐ極めて重い刑罰です。「無期」という言葉から、一生涯を刑務所で過ごすと考える方も少なくありません。しかし、法律上は無期懲役の受刑者にも「仮釈放」の可能性が認められており、刑務所を出て社会に戻る道が全く閉ざされているわけではありません。

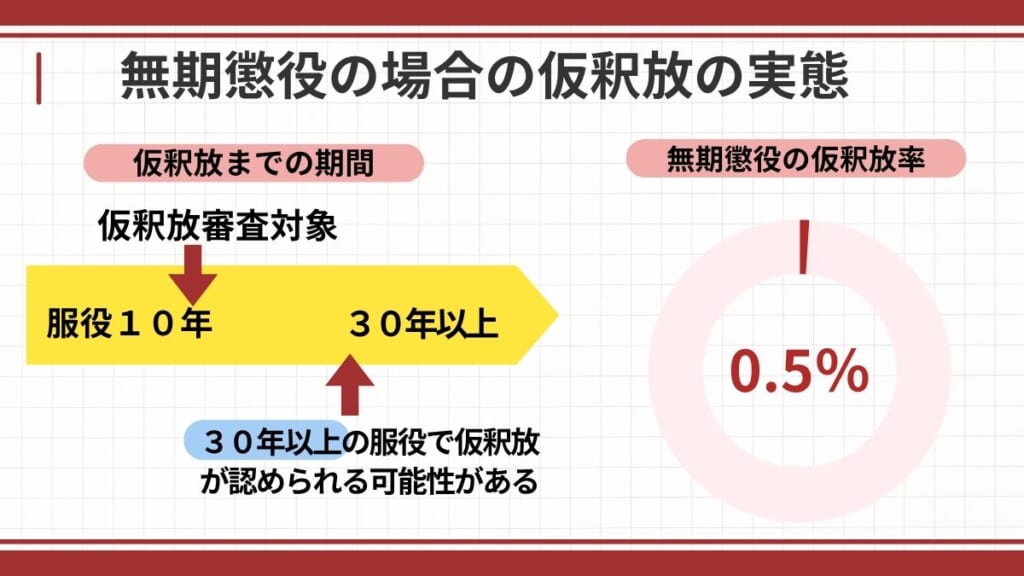

もっとも、実際の運用は非常に厳格です。法令上は刑の始期から10年が経過すれば仮釈放の審査対象になり得ますが、現実には30年以上服役しても仮釈放が認められるケースはわずかであり、その率は0.5%程度にすぎません。社会の安全や被害者感情に配慮した結果、仮釈放が極めて難しいのが現状です。

本記事では、

| ・無期懲役における仮釈放制度の仕組みと実態 ・仮釈放が認められるための条件や審査手続きの流れ ・釈放後に課される生活上の制約 |

などについて詳しく解説します。

無期懲役と仮釈放制度についてわかりやすくまとめていますので、制度の理解と今後の対応の参考にしてください。

目次

仮釈放制度とは?|無期懲役も仮釈放の対象

仮釈放とは、刑務所で刑期を満了する前に釈放され、社会内で一定の監督・指導を受けながら生活できる制度のことです。釈放といっても刑罰が終了するわけではなく、刑の執行を一時的に停止して、社会復帰を図るために設けられています。釈放後も「保護観察」に付され、決められた遵守事項を守りながら生活しなければなりません。

対象となるのは、有期懲役や禁錮刑(拘禁刑)に服している受刑者だけでなく、無期懲役の受刑者も含まれます。つまり「無期」とはいえ、法律上は仮釈放の可能性が排除されているわけではありません。

ただし、有期刑と比べると無期懲役の仮釈放は非常に厳しく運用されており、現実にはほとんど認められていません。

無期懲役刑の仮釈放の実態

無期懲役の受刑者にも法律上は仮釈放の可能性が認められていますが、実際に釈放されるケースはごくわずかです。以下では、統計に基づく仮釈放率の実態と釈放までに要する期間について見ていきましょう。

無期懲役刑の受刑者の仮釈放率は約0.5%

無期懲役刑の受刑者は、法律上は仮釈放の対象とされていますが、実際に認められるケースは極めて少ないのが現実です。法務省の統計によれば、過去10年間に仮釈放が許可された無期懲役受刑者は、毎年10名前後にとどまっており、全体の仮釈放率(無期刑受刑者に占める無機系仮釈放者数の割合)は、約0.5%にすぎません。

有期懲役刑の受刑者であれば、刑期の途中で仮釈放に至る割合が一定程度存在しますが、無期懲役の場合は社会の安全や被害者感情に与える影響が大きく、極めて厳しい基準で判断されています。そのため、仮釈放制度が存在しても「実際には一生刑務所で暮らすケースが大多数」であることを理解しておく必要があります。

無期懲役刑の受刑者が仮釈放になるまでの期間は30~40年程度

無期懲役の仮釈放について、法律上は「刑の始期から10年が経過すれば審査の対象となる」と定められています。

しかし、実務においては10年で仮釈放されることはまずありません。

実際には、仮釈放が認められるまでに30年から40年程度の服役が必要とされています(法務省統計P77)。これは、有期刑の上限である30年とのバランスを考慮した結果といわれており、無期刑が事実上「30年以上の長期刑」として運用されていることを意味します。

さらに、近年は社会全体の厳罰化傾向や被害者感情への配慮から、仮釈放がより慎重になっており、服役40年以上でも許可されないケースが増えています。

そのため、「仮釈放があるから無期懲役は軽い」とは到底いえず、実態としては死刑に次ぐ極めて重い刑罰だといえるでしょう。

無期懲役受刑者が仮釈放されるための条件

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 10年以上の服役(法律上) | 刑法では「10年経過」で審査対象に。ただし実務上は30年以上の服役がないと認められないのが実情。 |

| ② 改悛の情・更生意欲 | 真摯な反省や改善の努力(刑務所での生活態度・教育参加など) |

| ③ 再犯の恐れがないこと | 精神鑑定や行動観察で再犯リスクが低いと判断される必要あり |

| ④ 保護観察が有効であること | 保護観察による監督・支援が社会復帰に役立つと判断されること |

| ⑤ 社会・遺族の感情 | 被害者や世論の理解が得られるか(重大事件では特に重視) |

| ⑥ 帰住地・身元引受人の有無 | 釈放後の生活基盤があること(家族や支援団体などの受け入れ先) |

無期懲役受刑者が仮釈放されるには、法律上の要件を満たすだけでなく、社会復帰の可能性や再犯防止の観点から厳しい基準をクリアしなければなりません。以下では、無期懲役受刑者が仮釈放されるための条件や実務上の運用を説明します。

刑の始期から10年を経過したこと

刑法第28条では、無期刑については10年を経過したときに仮釈放の対象となると定められています。したがって、法律上は10年経過すれば仮釈放の審査を受けられることになります。

しかし実務では、無期懲役の場合に10年で仮釈放されることはほぼなく、実際には30年以上の服役を経ないと仮釈放は認められません。これは有期刑の上限が30年であることとのバランスを考慮したもので、無期刑を科された者に対しては、事実上、30年以上服役して初めて対象となるという運用がなされています。

改悛の状や改善更生の意欲があること

受刑者が心から罪を悔い、社会復帰に向けて更生の努力をしているかどうかが重視されます。刑務所内での生活態度や矯正教育への取り組み状況、反省の言動などが審査の対象となります。

再び犯罪をするおそれがないこと

仮釈放は「社会の中で更生を進めるための制度」であるため、再犯の可能性があると判断された場合には認められません。精神鑑定や行動観察の結果なども考慮され、再犯のリスクが低いと判断されて初めて条件を満たします。

保護観察が更正のために相当であること

仮釈放後は、原則として保護観察に付されます。保護観察官や保護司による監督・指導が更生に役立つと考えられる場合に、仮釈放の適否が判断されます。

社会の感情が仮釈放を認めること

被害者や遺族の感情、世論の動向も重要な要素です。特に、重大事件の場合、被害者感情や社会的批判を無視して仮釈放を認めることは困難です。そのため、社会的影響が大きい事件の受刑者は、仮釈放が認められず服役が長期化する傾向にあります。

身元引受人や帰住地があること

釈放後に生活基盤がなければ再犯につながるおそれがあるため、身元引受人や帰住先が用意されていることも仮釈放の必須条件です。家族や支援団体などの受け入れ先がない場合、仮釈放はほぼ認められません。

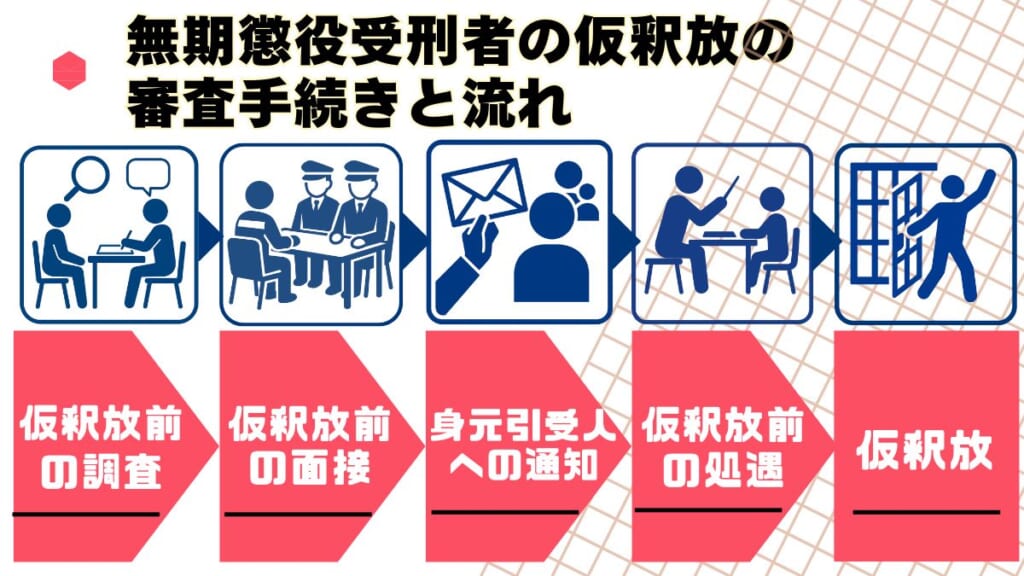

無期懲役受刑者の仮釈放の審査手続きと流れ

無期懲役受刑者が仮釈放されるかどうかは、刑務所内の評価だけでなく、法務省や更生保護当局による厳格な調査・審査を経て最終的に決定されます。その流れは複数の段階に分かれており、単に服役年数を満たしただけで許可されるものではありません。以下では、仮釈放が認められるまでの主な手続きの流れを説明します。

仮釈放前の調査

まず、刑務所内での受刑者の態度、改善更生の状況、健康状態、教育・作業への取り組みが詳細に調査されます。これに加えて、帰住予定地や家族関係、釈放後の生活基盤の有無についても確認が行われます。

仮釈放前の面接

地方更生保護委員会の職員が受刑者本人と面接を行い、反省の有無や社会復帰の意欲を直接確認します。この際の態度や回答内容は、審査の重要な判断材料になります。

身元引受人への通知

身元引受人となる予定の家族や支援者に対しても通知がなされ、受け入れ態勢や再犯防止に協力できるかどうかが確認されます。生活基盤の安定は仮釈放判断の大きな要素であるため、この段階で協力体制が整っていない場合には仮釈放は困難です。

仮釈放前の処遇

仮釈放が近づいた受刑者は、社会復帰に向けた特別な処遇を受けます。模擬的な社会生活を想定した訓練や外出許可の試行が行われる場合もあり、適応力を確認するプロセスが用意されています。

仮釈放

最終的に、地方更生保護委員会の審査を経て法務大臣が仮釈放の許可を出します。許可後は刑務所から出所し、保護観察下での生活が始まります。

ただし、これは「刑の終了」ではありませんので、遵守事項違反などがあれば仮釈放は取り消され、刑務所に戻される可能性があります。

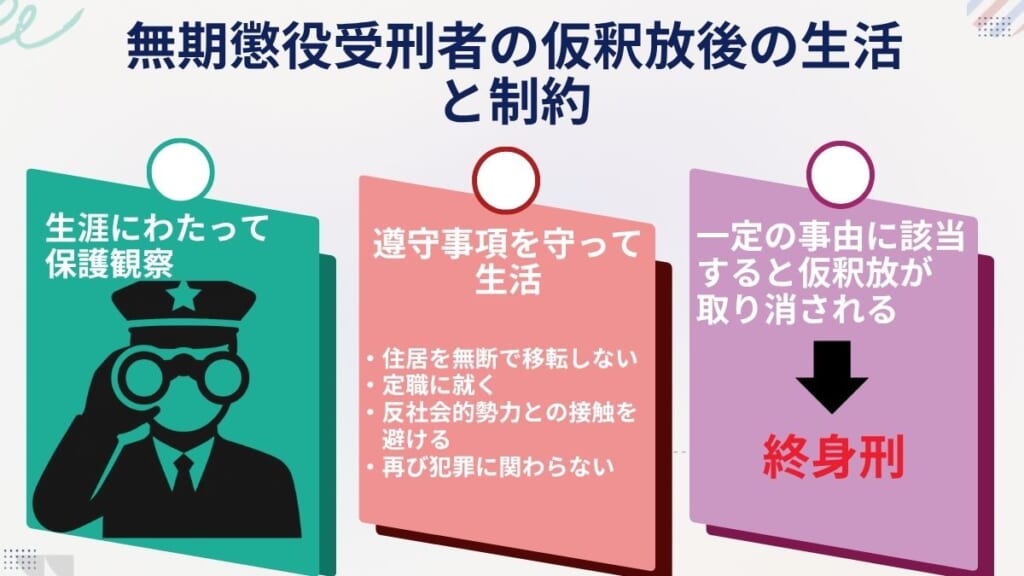

無期懲役受刑者の仮釈放後の生活と制約

無期懲役で仮釈放が許可された場合、刑務所を出所して社会生活に戻ることができます。しかし、それは「自由の身になる」という意味ではありません。仮釈放は、あくまで仮の釈放に過ぎませんので、受刑者にはさまざまな制約が課されます。以下では、仮釈放後に待ち受ける生活上の義務と注意点について説明します。

生涯にわたって保護観察を受ける

無期懲役で仮釈放となった場合、釈放後は原則として生涯にわたって保護観察下に置かれることになります。

有期刑の受刑者であれば、刑期満了までの間に限られますが、無期刑の場合は刑期が存在しないため、保護観察も終身に及ぶのが特徴です。保護観察官や保護司による定期的な面談や生活状況の確認が行われ、社会内での更生を続けることが求められます。

遵守事項を守って生活しなければならない

仮釈放を受けた者には、法律や規則で定められた「遵守事項」が課されます。

具体的には、住居を無断で移転しないこと、定職に就くこと、反社会的勢力との接触を避けること、再び犯罪に関わらないことなどです。これらを守ることが社会復帰の条件であり、違反すれば厳しい措置を受ける可能性があります。

一定の事由に該当すると仮釈放が取り消される

仮釈放は、無条件に維持されるものではなく、遵守事項に違反した場合や新たに罪を犯した場合には、仮釈放が取り消されます。取り消しとなれば再び刑務所に収監され、残りの刑を服役しなければなりません。

特に、無期懲役の場合は、仮釈放の取り消しが事実上「終身刑」に直結するため、仮釈放後の生活には大きな緊張感が伴います。

無期懲役の仮釈放は容易ではない|弁護士に相談すべき理由

無期懲役の仮釈放は、法律上の制度として存在していても、実際に認められる可能性は極めて低く、手続きも複雑です。受刑者本人やその家族が独力で準備するのは難しく、専門的な知識や経験を持つ弁護士の支援が不可欠といえます。以下では、弁護士に相談すべき具体的な理由を説明します。

仮釈放申請の準備や資料収集のサポート

仮釈放を目指す場合、受刑者の更生状況や生活基盤を証明するために多くの資料が必要となります。たとえば、身元引受人の同意書や帰住先の情報、受刑中の改善状況を示す記録などです。

弁護士はこれらの資料を的確に収集・整理し、申請に必要な形に整えることで、スムーズな手続きを後押しします。

審査段階での主張・意見書作成

地方更生保護委員会の審査では、受刑者の態度や反省の有無だけでなく、提出される意見書の内容も大きな判断材料となります。

弁護士は、受刑者の更生意欲や再犯可能性の低さを的確に主張できる意見書を作成し、審査において有利に働くようサポートします。

仮釈放後の生活設計とトラブル予防の対策

仮釈放が認められたとしても、その後の生活には保護観察や遵守事項といった制約が伴います。

弁護士は、釈放後に起こり得る法的トラブルや生活上のリスクを見越してアドバイスを行い、円滑な社会復帰を支援します。

まとめ

無期懲役刑は法律上、仮釈放の可能性が残されているものの、実際には30年以上服役しても認められるのはわずか0.5%程度にとどまります。仮釈放を得るためには、更生意欲や再犯可能性の低さ、被害者感情や社会の理解、生活基盤の確保など、非常に厳しい条件を満たさなければなりません。さらに、審査手続きは複雑で、仮釈放後も生涯にわたり保護観察下で制約のある生活が続きます。

このように、無期懲役の仮釈放は容易ではなく、専門的な知識と経験を持つ弁護士の支援が欠かせません。グラディアトル法律事務所では、仮釈放申請に必要な資料収集や意見書作成、審査段階での主張サポートまで幅広く対応しています。ご家族の社会復帰を真剣に考える方は、ぜひ一度ご相談ください。