「通信傍受とはどのような手続きなの?」

「通信傍受の対象となる犯罪には何がある?」

「違法な通信傍受を受けたときにはどうすればいい?」

近年、犯罪の手口が巧妙化・組織化するなかで、警察などの捜査機関は通信傍受(いわゆる「盗聴」とは異なる、裁判所の令状に基づく捜査手段)を活用するケースが増えています。通信傍受法に基づき、一定の重大犯罪については電話やインターネット通話の内容を傍受できる仕組みが整備されていますが、憲法が保障する「通信の秘密」との関係からも、その運用には厳格なルールが設けられています。

本記事では、

| ・通信傍受の定義や目的、対象となる犯罪の種類 ・実際に傍受が行われるための要件や手続きの流れ ・違法な通信傍受を受けた可能性がある場合の対応方法 |

などをわかりやすく解説します。

通信傍受に不安を感じている方や法的知識を整理したい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

通信傍受とは?

通信傍受は、重大な組織犯罪の捜査において用いられる手段ですが、その性質上、憲法で保障される「通信の秘密」と密接に関わるため、厳格なルールの下で運用されています。以下では、通信傍受の基本的な定義や目的、憲法上の位置づけについて説明します。

通信傍受の定義・目的

通信傍受とは、電話やインターネット回線を通じた会話やメッセージを、裁判所の令状に基づき捜査機関が傍受することを指します。盗聴と混同されがちですが、盗聴は令状なしで行われる違法行為であるのに対し、通信傍受は通信傍受法に基づいた適法な捜査手段です。

通信傍受の目的は、薬物取引や暴力団犯罪、組織的詐欺などの重大な犯罪を解明・防止することにあります。これらの犯罪は証拠が残りにくく、従来の捜査方法では全容解明が難しいため、実際のやり取りを把握できる通信傍受が必要とされます。

憲法上の通信の秘密との関係

日本国憲法21条2項は「通信の秘密」を保障しており、国民の基本的人権の一つとされています。そのため通信傍受は、通信の秘密を制約する特殊な手段であり、厳格な法的要件が設けられています。

具体的には、裁判官による令状がなければ通信傍受は行えず、対象犯罪も法律で限定されています。また、傍受で得られた通信のうち、事件に関係のない内容は証拠化できず、速やかに廃棄しなければなりません。

通信傍受は「捜査の必要性」と「通信の秘密の保障」という2つの利益のバランスのもとで、例外的に認められる制度といえます。

通信傍受は特定の犯罪に対してのみ実施される|対象となる犯罪

| 分類 | 対象となる犯罪例 | 補足 |

|---|---|---|

| 薬物犯罪 | 覚醒剤取締法違反、麻薬取締法違反など | 密室でのやりとりが多く、物証が乏しいため |

| 銃器犯罪 | 銃刀法違反、武器等製造法違反 | 重大事件への発展を未然に防ぐ必要あり |

| 集団密航 | 出入国管理及び難民認定法違反(組織的な不法入出国) | 国際犯罪組織が関与するケースも多い |

| 組織的殺人 | 計画性があり複数人が関与する殺人 | 単独犯による殺人は対象外 |

| 2016年の法改正で追加 | 爆発物使用、現住建造物放火、殺人、傷害、監禁、誘拐、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、児童ポルノなど | 組織性がある場合に限定される |

通信傍受は、誰に対しても無制限に行えるわけではありません。憲法が保障する通信の秘密を制約する手段である以上、その対象は法律で明確に限定されています。通信傍受法では、組織性が高く重大な犯罪に限り、令状に基づいて傍受が認められています。以下では、具体的にどのような犯罪が対象となるのかを確認していきましょう。

薬物関連犯罪

覚醒剤や大麻、麻薬などの製造・譲渡・輸入といった薬物犯罪は、通信傍受の代表的な対象犯罪です。薬物取引は密室で行われやすく、物証や証言だけでは立証が難しいため、実際のやり取りを傍受して犯罪組織の全貌を把握する必要があるからです。

| 【例】 ・覚醒剤取締法違反 ・麻薬取締法違反 |

銃器関連犯罪

拳銃や自動小銃などの違法な所持・売買・密輸といった銃器犯罪も対象です。銃器は重大な事件につながる危険性が高いため、未然に摘発する目的で通信傍受が用いられます。

| 【例】 ・武器等製造法違反 ・銃刀法違反 |

集団密航の罪

複数人が関与して不法に入国・出国を助ける集団密航も、通信傍受の対象となります。密航は国際的な犯罪組織が関与するケースも多く、関係者の通信を追跡することで全体像の解明につながるからです。

| 【例】 ・出入国管理及び難民認定法違反 |

組織的殺人

暴力団などによる組織的な殺人も対象です。単独犯による殺人は含まれませんが、複数人が関与して計画的に実行される場合は、通信傍受によって犯行計画や共謀の証拠を得ることが可能とされています。

法改正により追加された対象犯罪

2016年の法改正により、通信傍受の対象犯罪は大きく拡大されました。いずれも一定の組織性を有する場合に限られますが、以下のような犯罪が追加されています。

| ・爆発物の使用 | ・現住建造物放火 |

| ・殺人 | ・傷害、傷害致死 |

| ・逮捕監禁、逮捕等致死傷 | ・略取、誘拐 |

| ・窃盗、強盗、強盗致死傷 | ・詐欺、恐喝 |

| ・児童ポルノ |

通信傍受を実施するために満たす必要がある要件

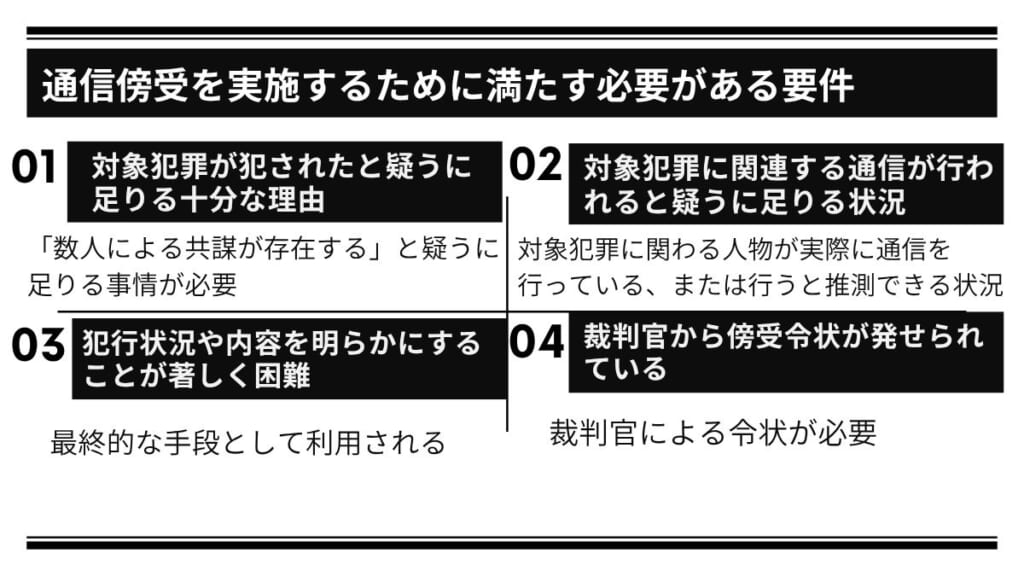

通信傍受は、憲法で保障される「通信の秘密」を制約する重大な捜査手段です。そのため、法律では濫用を防ぐために厳格な要件が定められています。これらの要件をすべて満たさなければ、裁判官から傍受令状は発付されず、通信傍受は実施できません。以下では、通信傍受を実施するための具体的な要件を説明します。

対象犯罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由があること

通信傍受を行うには、まず対象犯罪が実際に行われた、または行われる蓋然性が高いといえる状況が必要です。法律上は、以下の3つの類型が定められています。

| ・対象犯罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由があること(1号) |

| ・対象犯罪がすでに犯され、さらに引き続き同様の犯罪が行われると疑うに足りる十分な理由があること(2号) |

| ・死刑または無期もしくは長期2年以上の懲役・禁錮(拘禁刑)にあたる重大な罪が、対象犯罪の準備として一体的に行われ、さらに対象犯罪が行われると疑うに足りる十分な理由があること(3号) |

なお、いずれの場合も「数人による共謀が存在する」と疑うに足りる事情が必要です。単独犯では対象とならない点に注意が必要です。

対象犯罪に関連する通信が行われると疑うに足りる状況にあること

単に犯罪の可能性があるだけでなく、対象犯罪に関わる人物が実際に通信を行っている、または行うと推測できる状況でなければなりません。具体的には、関係者が頻繁に連絡を取り合っている事実などが要件を満たす根拠となります。

他の方法では犯人を特定し、犯行状況や内容を明らかにすることが著しく困難であること

通信傍受は、「通信の秘密」を制約する重大な捜査手段ですので、最終的な手段として利用されるものになります。

したがって、聞き込みや尾行、物的証拠収集など、他の通常の捜査手段では犯人を特定したり犯行状況を解明したりすることが著しく困難である場合に限って認められます。

裁判官から傍受令状が発せられていること

捜査機関が通信傍受を実施するには、裁判官による令状が必要です。

捜査機関が独自に判断して通信傍受を行うことは許されません。裁判官が提出された資料をもとに要件を満たしているか審査し、必要性が認められた場合にのみ傍受令状を発布します。

通信傍受を実施する際の手続きの流れ

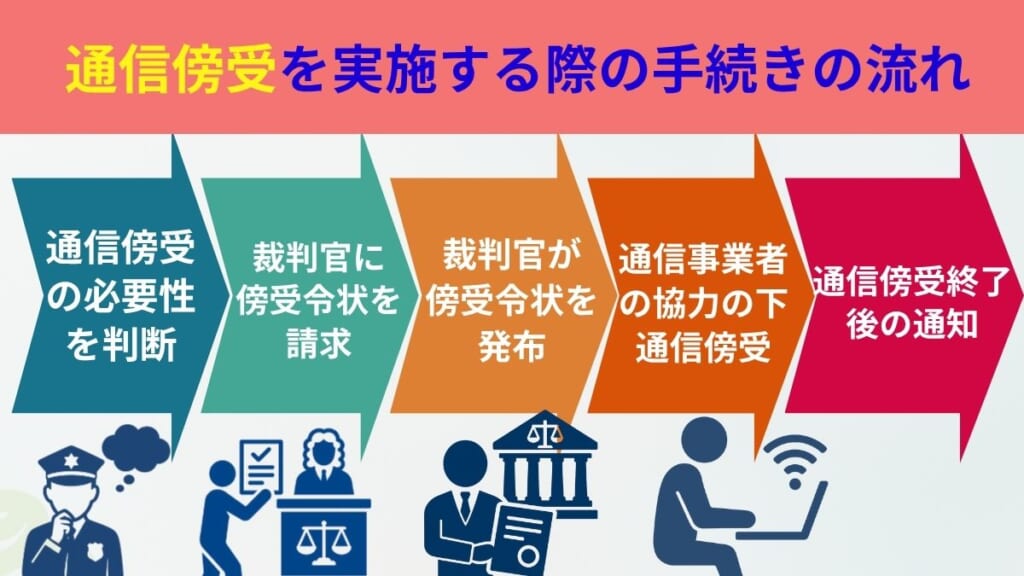

通信傍受は、捜査機関の独断で進められるものではなく、厳格な手続きに従って行われます。手続きの各段階で裁判所の関与や通信事業者の協力が求められ、終了後には本人への通知も義務づけられています。以下では、通信傍受がどのような流れで実施されるのかを説明します。

捜査機関が通信傍受の必要性を判断

最初のステップは、捜査機関が通信傍受の必要性を判断します。

通常の聞き込み、尾行、物証収集といった方法では十分な立証が困難であるときにのみ、傍受の検討が行われます。この段階で必要性や緊急性が認められなければ、通信傍受には進めません。

つまり、通信傍受は「最終手段」として位置づけられており、安易に使われることはないのです。

裁判官に傍受令状を請求

捜査機関が必要と判断した場合、次に行うのは裁判官への傍受令状請求です。

請求書には、対象となる犯罪の種類、関係者の特定、通信手段の範囲、実施期間など詳細な内容を明示する必要があります。裁判官はこれをもとに、法で定められた要件を満たしているかを審査します。

捜査機関は、十分な理由と証拠を示さなければならず、令状請求をすればそのまま通るというわけではありません。

裁判官が傍受令状を発布

裁判官は、捜査機関から提出された資料や主張を慎重に吟味し、通信傍受が本当に必要かどうかを判断します。要件を満たしている場合にのみ、傍受令状が発布されます。

この令状は、通信傍受が適法に行える唯一の根拠であり、これがなければ捜査機関が傍受を行うことは許されません。裁判所の関与によって、通信の秘密を制約する行為に司法のチェックが働く仕組みとなっています。

通信事業者の協力の下で通信傍受を実施

傍受令状が発布されると、捜査機関は通信事業者の協力を得て実際に傍受を行います。

以前は必ず通信事業者の立会いが必要でしたが、2019年の法改正により、暗号化技術や記録保存の仕組みが整備されたことで、捜査機関の施設内で立会いなしに傍受することも可能になりました。

ただし、適正な運用が求められるのは変わらず、不正や濫用を防ぐために厳しい管理が行われています。

通信傍受終了後の通知

通信傍受が終了すると、原則として対象となった本人に「事後通知」が行われます。

通知には、傍受の対象となった通信の種類、期間、理由などが記載され、本人が自らの権利を確認できるようになっています。

ただし、通知によって捜査や裁判に支障が出ると判断される場合には、通知が延期されることもあります。この制度は、通信傍受が秘密裏に無制限に行われることを防ぐ重要な保障といえます。

通信傍受に関するよくある質問(Q&A)

通信傍受は、一般の生活に直結する「通信の秘密」と関わるため、多くの疑問や不安が寄せられるテーマです。ここでは、通信傍受の期間や通知の有無、盗聴との違いなど、よくある質問にQ&A形式で答えていきます。

通信傍受はどのくらいの期間続けられるの?

原則として傍受期間は、10日以内と定められています。

ただし、必要性が認められる場合には、裁判官の判断で延長が可能です。とはいえ、無期限に続けられることはなく、必ず期間の制約があります。

傍受された内容はすべて記録されるの?

事件に関連する通信は記録されますが、 事件と無関係な内容は速やかに廃棄しなければなりません。これは、通信の秘密を保護するために法律で義務づけられています。

傍受を受けた本人には必ず通知されるの?

原則として、通信傍受が行われた場合は、事後通知があります。通知内容には、傍受の期間や対象となった通信手段などが記載されます。

ただし、捜査に支障が出ると判断された場合は、通知が延期されることもあります。

通信傍受と盗聴の違いは?

通信傍受は、裁判所の令状に基づき、法律の規定に従って行われる適法な捜査手段です。

一方で盗聴は、令状を持たずに第三者が無断で通信を聞き取る違法行為であり、刑事罰の対象となります。

通信傍受に不服がある場合にはどうすればいい?

不服がある場合は、裁判官に対して不服申立てを行うことが可能です。違法または不当な傍受であると認められれば、手続きが取り消されることもあります。

通信傍受によって得られた証拠は必ず裁判で有効なの?

いいえ。通信傍受が違法な手続きに基づいて行われた場合、その内容は証拠として採用されません。適法な手続きに従った傍受のみが証拠能力を持ちます。

実際に通信傍受が行われた事件の数はどのくらいあるの?

2024年の通信傍受の実施状況に関する統計では、通話の傍受が19事件で2万1565回実施され、99人の逮捕につながっています。

LINEなどのアプリでの通話も傍受できる?

LINEなどのインターネット通信アプリでの通話も通信傍受の対象に含まれます。

2019年の法改正により、通信事業者の立会いが不要となり、暗号化技術を用いた方法で捜査機関が傍受できる仕組みが整備されています。

違法な通信傍受の疑いがあるときはグラディアトル法律事務所に相談を

通信傍受は、裁判官の令状に基づいて行われる適法な捜査手段ですが、要件や手続きを誤れば「違法な傍受」となり、重大な人権侵害につながります。このようなケースでは、傍受で得られた証拠が裁判で無効となる可能性があるだけでなく、プライバシー侵害として損害賠償請求につながることもあります。

しかし、通信傍受に違法性があるかどうかを一般の方が判断するのは非常に困難です。そこで頼りになるのが、刑事弁護に精通した弁護士です。グラディアトル法律事務所には、通信傍受を含む刑事事件を数多く扱ってきた経験豊富な弁護士が在籍しており、捜査機関の手続きが適法かどうかを厳しくチェックします。不服申立てや証拠排除の主張を行うことで、依頼者の権利を守ることが可能です。

また、当事務所では初回相談を通じて事件の状況を丁寧にヒアリングし、今後の見通しや最適な対応策をご提案します。通信傍受は、専門的な法律知識が必要となる分野ですが、私たちにご相談いただければ、法的視点から適切なサポートを受けることができます。

もし「自分の通信が不当に傍受されたのではないか」と感じたら、迷わずグラディアトル法律事務所にご相談ください。あなたとご家族の権利を守るため、全力で対応いたします。

まとめ

通信傍受は、薬物犯罪や組織的な殺人、詐欺など重大犯罪の捜査に用いられる重要な手段です。しかし、憲法が保障する通信の秘密を制約する性質上、裁判官の令状や対象犯罪の限定、期間の制約、事後通知といった厳格なルールに従わなければなりません。

適法に実施された場合には有効な証拠となりますが、手続きに違法があれば証拠能力は否定され、人権侵害として争うことも可能です。もし自身や家族が通信傍受の対象となった、または違法な傍受を受けた疑いがある場合は、専門の弁護士に相談することが不可欠です。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が依頼者の権利を守るため全力でサポートしますので、安心してご相談ください。