「ひき逃げで、起訴されても罰金で済む可能性はある?」

「どのような場合なら罰金刑で済むのかが知りたい…」

このような不安を抱えている方もいるでしょう。

残念ながら、ひき逃げで起訴(公判請求)された場合、罰金刑となるケースは少ないです。

統計上、道路交通法違反で罰金刑になるのはわずか3.8%、自動車運転処罰法違反では1.2%にとどまります。

(※ひき逃げ以外も含めた数字です。)

しかし、事故直後に自首した、軽微な事故だった、自転車によるひき逃げなどの場合、罰金刑となるケースもあります。また、仮に懲役刑になっても、執行猶予がつけば刑務所に収監されることはありません。

この記事では、ひき逃げで罰金刑が選択されやすいケース、実際の罰金額の相場、そして処分を軽くするためにできること等を詳しく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、少しでも処分を軽くするための行動を起こしてください。

目次

ひき逃げで起訴(公判請求)された場合、罰金刑が選択されるケースは少ない

ひき逃げで起訴(公判請求)された場合、罰金刑が選択されるケースは少ないです。

下記は、ひき逃げに関係する法令の一般的な処罰割合です。95%を超える事件で懲役・禁錮などが選択されていることが分かります。

(注:ひき逃げ以外の事件も含まれたデータです。)

| 法令名 | 総数 | 懲役・禁錮 | 罰金(割合) |

|---|---|---|---|

| 道路交通法 | 5,057件 | 4,833件(約95.6%) | 193件(約3.8%) |

| 自動車運転処罰法 | 4,264件 | 4,179件(約98%) | 51件(約1.2%) |

(出典:法務省|令和6年版 犯罪白書)

ひき逃げは、これらの法令の中でも特に悪質とみなされやすい犯罪です。

そのため、正式起訴(公判請求)された場合に罰金刑が選択される確率は上記データと同様か、それ以上に低いと考えられます。

ひき逃げで問われる罪と行政処分|拘禁(懲役)・罰金など

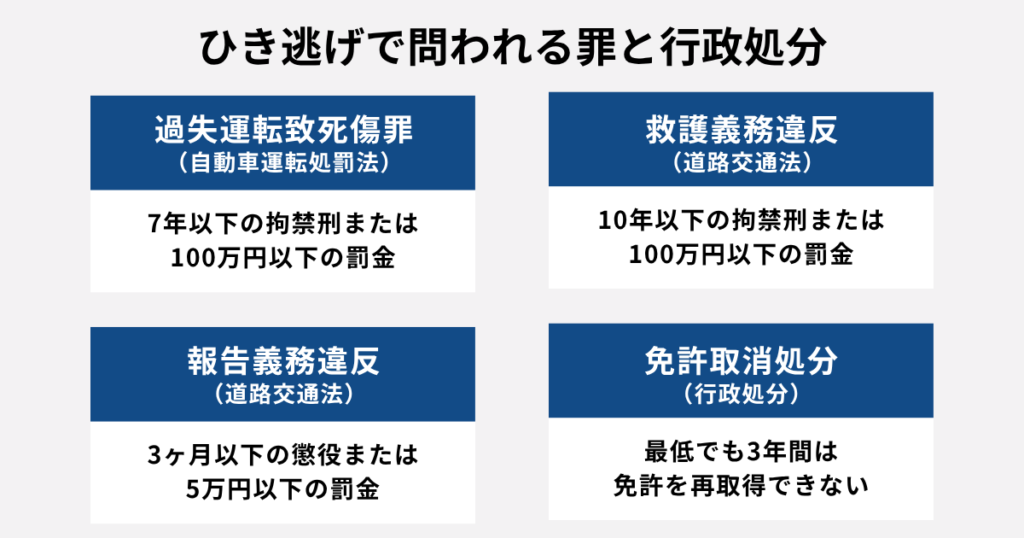

ひき逃げの罪が重くなりやすいのは、ひき逃げによって複数の犯罪が成立するからです。

具体的には、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法)、救護義務違反(道路交通法)、報告義務違反(道路交通法)の3つが成立します。

さらに、これらの刑事処分とは別に、行政処分として「免許の取消処分」も科せられます。

以下、それぞれの刑事処分・行政処分について説明します。

過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法)

過失運転致死傷罪は、不注意な運転によって人を死なせたり、怪我をさせたりした場合に成立する犯罪です。ひき逃げにおける、「ひき(人身事故を起こした)」の部分に対する罪とも言えるでしょう。

過失運転致死傷罪の法定刑は、「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

救護義務違反(道路交通法)

救護義務違反は、交通事故の被害者を救護せずに現場を離れた行為に対して成立する罪です。ひき逃げにおける、「逃げ(被害者を助けずに事故現場から離れた)」の部分に対する罪といえるでしょう。

道路交通法72条は、事故を起こした運転者に対して、以下3つの義務を課しています。

② 負傷者を救護し、

③ 道路における危険を防止する等必要な措置を講じる義務

この義務に違反して現場から立ち去る行為は、被害者の生命・身体を危険にさらす極めて悪質な犯罪とされます。

法定刑は「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」、過失運転致死傷罪よりも重く設定されています。

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

報告義務違反(道路交通法)

報告義務違反は、事故を起こしたことを警察に報告しなかったことに対する罪です。

道路交通法では、事故の規模にかかわらず、運転者は発生日時、場所、死傷者数、損壊の程度などを直ちに最寄りの警察官に報告する義務があります。この報告を怠ると、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科されます。

他の罪と比べて法定刑は軽いですが、ひき逃げ事件では救護義務違反とセットで成立します。そのため、報告義務違反単体で処罰されるケースは少なく、全体の量刑を決める際の一要素として考慮されます。

免許取消処分(行政処分)

刑事罰とは別に、運転免許に対する行政処分も科されます。

ひき逃げ(救護義務違反)の違反点数は「35点」です。これは、過去にどれだけ優良なドライバーであっても、一発で免許が取り消しとなる点数です。

さらに、最低でも3年間は免許を再取得できません。

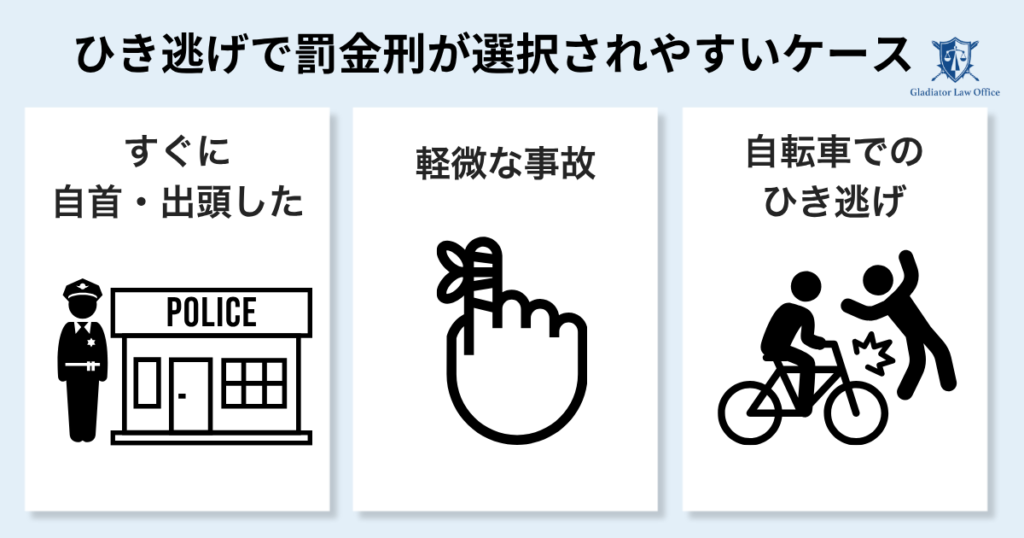

ひき逃げで罰金刑が選択されやすいケース

ここまで説明したとおり、ひき逃げは基本的に拘禁刑などの重い処分が科されやすい犯罪です。

しかし、一部のケースでは罰金刑が選択されることもあります。以下、比較的処分が軽くなりやすい3つのパターンを紹介します。

すぐに自首・出頭したケース

まずは、事故直後に自ら警察に出頭した場合です。

すぐに自首すれば、そもそも救護義務違反(ひき逃げ)ではなく、過失運転致死傷罪のみで立件される可能性があります。この場合、ひき逃げとしての重い処罰を避けられるでしょう。

仮に一時的に現場を離れてしまっても、すぐに思い直して自首・出頭すれば、「一時的な動揺による逃走」と判断されやすくなります。情状面でプラスになるため、刑の減軽が期待できます。

なかには、「警察に申し出なければ、犯人が自分だと分からないのでは…?」と考えて、自首をためらう人もいるかもしれません。しかし、ひき逃げの検挙率は極めて高いです。

令和6年版犯罪白書によれば、ひき逃げ事件全体の検挙率は72.0%を超えており、重傷事故では87.9%、死亡事故ではほぼ100%検挙されています。

最後まで逃げ続けるのは難しく、時間が経てば経つほど不利になります。一刻も早く自首することが、刑事処分を軽くするための第一歩です。

軽微な事故のケース

事故そのものが軽微であった場合は、罰金刑となる可能性が高いです。

たとえば、極めて軽い接触事故で、被害者が軽いケガしか負っていないようなケースです。事故態様が悪質でない(スピード違反や信号無視などの危険な運転ではなかった)と判断されれば、罰金で済むケースも考えられるでしょう。

さらに、すぐに示談が成立して、被害者が警察に診断書を提出しなければ、人身事故ではなく物損事故として扱われる場合もあります。この場合、刑事処分そのものを回避できる可能性があります。

「自転車」でひき逃げしたケース

自転車によるひき逃げは、自動車と比べて罰金刑になる可能性が高いです。

自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されるため、救護義務違反として適用される罰則が異なるからです。

自動車の場合の法定刑が「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」であるのに対し、自転車の場合は「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」となります。法定刑が軽い分、罰金刑が選択される可能性も高いと言えるでしょう。

ただし、自転車のひき逃げでも、被害者が死亡したり、重い後遺症が残ったりすれば、罰金ではなく拘禁刑(禁錮)が選択される可能性があります。

■自動車の救護義務違反(ひき逃げ)

第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

■自転車の救護義務違反(ひき逃げ)

第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)

ひき逃げで科される刑の重さ

ここまで、ひき逃げでは複数の犯罪が成立することを説明しました。

では、実際にどのような刑罰が科されるのでしょうか。法律上の刑罰の範囲と、実際の裁判での傾向に分けて説明します。

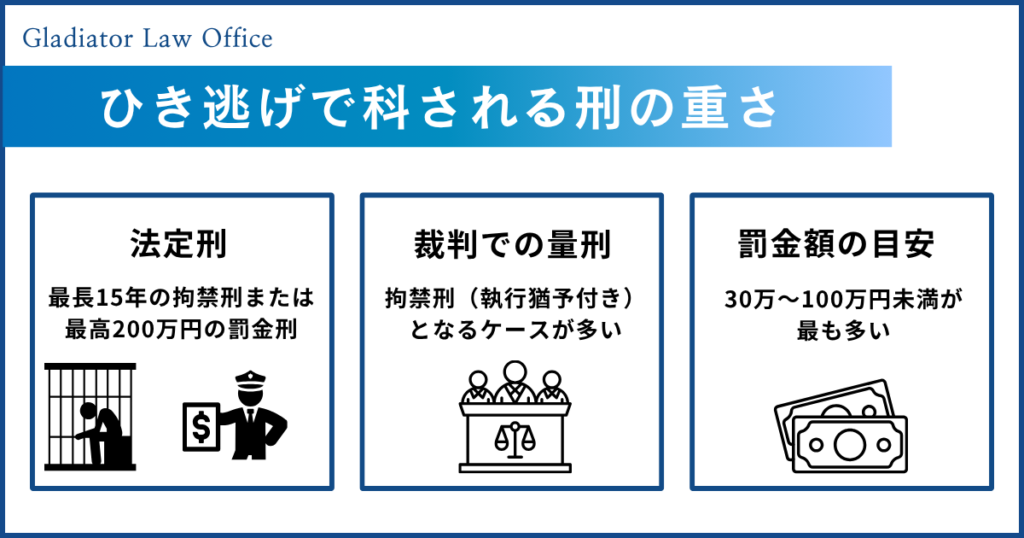

拘禁・罰金などの法定刑の上限

ひき逃げで有罪となった場合、法律上は以下の刑罰が科される可能性があります。

・罰金刑の上限:最高200万円

※過失運転致死傷罪が成立した場合

ひき逃げでは複数の罪が同時に成立しますが、それぞれの刑罰を単純に足し算するわけではありません。法律には、複数の罪をどのように処理するかのルールがあるのです。

法律に則って処理した場合の上限が、上記の刑となります。そして実際の裁判では、被害の程度や逃走の悪質性などを考慮して、この範囲内で刑が決められます。

※(参考)ひき逃げの法定刑の計算ルール

ひき逃げは、「人にけがをさせた行為」と「現場から逃げた行為」という2つの独立した行為から構成されています。

まず、「人にけがをさせた行為」には過失運転致死傷罪が適用され、最長7年の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。

次に、「現場から逃げた行為」には、救護義務違反(最長10年の拘禁刑または100万円以下の罰金)と報告義務違反(3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金)が同時に成立します。ただし、これらは1つの逃走行為から生じるため、最も重い救護義務違反の刑罰のみが適用されます(観念的競合)。

最終的に、この2つの独立した行為は「併合罪」として処理されます。併合罪の場合、拘禁刑は最も重い刑の1.5倍まで加重できるため、救護義務違反の10年×1.5=15年が上限となります。

罰金刑については、各罪の上限額を単純に合計するため、100万円+100万円=200万円が最高額となります。

裁判では拘禁刑(執行猶予付き)となるケースが多い

法律上は最長15年の拘禁刑も可能ですが、実際の裁判では多くの場合、執行猶予付きの判決が言い渡されています。

以下は「道路交通法違反・自動車運転処罰法違反」全体のデータですが、量刑の傾向を把握する参考になるため、ご紹介します。

■交通事件における懲役刑の科刑状況

| 罪名 | 実刑(収監) | 執行猶予付き懲役 |

|---|---|---|

| 過失運転致傷 | ごく一部(約1.8%) ※懲役6か月以上3年未満が多い | 約98.1% |

| 過失運転致死 | 一部(約5.7%) ※懲役2年以上が多い | 約94.3% |

| 道交法違反 | 一部(約16.0%) ※懲役2年未満が多い | 約84.0% |

(出典:法務省|令和6年版 犯罪白書「4-1-3-4表 交通事件 通常第一審における有罪人員(懲役・禁錮)の科刑状況」を加工して作成)

道路交通法違反全体では、約84%が執行猶予付き判決となっています。

ただし、被害者が死亡した場合や、飲酒運転が伴う場合などは、実刑判決となる可能性が高くなります。

罰金刑となった場合の金額目安

ひき逃げで実刑となりやすいですが、被害が軽微な場合などには罰金刑となるケースもあります。

罰金刑の場合、交通事件全体では、30万~100万円未満が最も多く、100万円を超えるケースは稀です。ただし、ひき逃げの場合は通常の交通違反より重く処罰される傾向があるため、罰金額も高額になる可能性があります。

■罰金刑が選択された場合の金額

| 罪名 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |

|---|---|---|---|---|---|

| 道路交通法 | 2件 | 48件 | 117件 | 15件 | 57件 |

| 自動車運転処罰法 | 3件 | 32件 | 34件 | 18件 | ― |

(出典:法務省|令和6年版 犯罪白書「2-3-3-4表 第一審における罰金・科料科刑状況(罪名別)」)

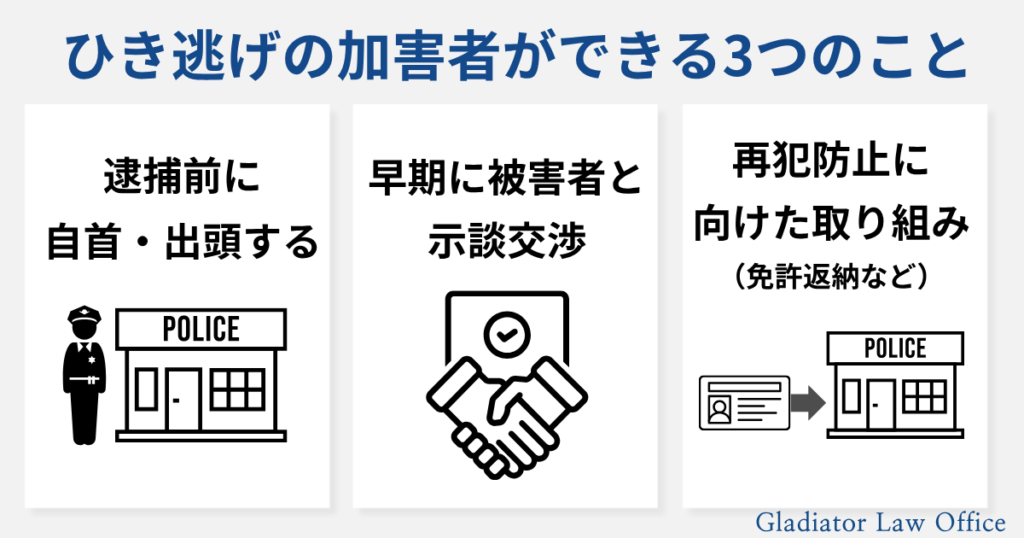

ひき逃げの加害者となったときにできる3つのこと

「ひき逃げをしてしまった…」と強い不安を感じているなら、

直ちに処分を軽くするための行動を起こすべきです。具体的にできることは、主に以下の3つです。

逮捕前に自首・出頭する

警察から連絡が来ていない段階であれば、速やかに自首・出頭することが最も重要です。

事故直後に自首すれば、救護義務違反(ひき逃げ)ではなく、過失運転致死傷罪のみで処理される可能性もあります。自首によって、逃亡の恐れがないと判断されれば、逮捕を回避し、在宅事件として処理されることも期待できるでしょう。

ただし、自首した後はすぐに取調べが始まります。ここで曖昧な供述をしてしまうと、後の裁判で不利になるため、供述する内容を整理しておくことが欠かせません。

可能であれば、刑事事件に強い弁護士に同行してもらうことをおすすめします。

弁護士がいれば、不利な取調べを避けられますし、万が一逮捕されても、すぐに釈放に向けて動き出してもらえます。

早期に被害者と示談交渉をする

被害者との示談も、処分を軽くするために極めて重要です。

示談とは、ひき逃げについて金銭で賠償し、被害者から許しを得ることです。被害者が処罰を望まない意思を示せば、不起訴処分の可能性が高まります。起訴された後も、示談成立は情状として考慮され、罰金刑や執行猶予の獲得につながります。

もっとも、ひき逃げ事件では加害者が直接被害者と連絡を取ることは困難です。

そもそも被害者の連絡先が分からないことがほとんどですし、被害感情から交渉を拒否されるケースも多いからです。

そのため、まずは警察に自首・出頭した後、弁護士を通じて示談交渉を進めるのが一般的です。

再犯防止に向けた取り組みをする

再犯防止に向けた取り組みも、処分を軽くするために大切です。

裁判官や検察官は、「この人は本当に反省しているのか」「また同じことを繰り返さないか」という点を重視するからです。

具体的には、「車を売却して今後運転しないことを明確にする」、「免許を自主返納する」などの対応が考えられるでしょう。アルコールが事故に関係していれば、専門クリニックでの治療を開始することも重要です。

「二度と同じ過ちを繰り返さない」という姿勢を具体的な行動で示せば、被告人にとって有利な情状として評価されます。裁判でも、刑の減軽が期待できるでしょう。

ひき逃げをしてしまった方はグラディアトル法律事務所へご相談ください

ひき逃げ事故を起こしてしまい、今後どうなるか不安な方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

当事務所は、これまで数多くの刑事事件、交通事故事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。経験豊富な弁護士が、罰金刑や執行猶予の獲得を目指し、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、迅速かつ的確な刑事弁護を提供いたします。

■ひき逃げ事件でグラディアトル法律事務所ができること

・逮捕を回避し、在宅事件として処理されるよう交渉する

・万が一逮捕されても、早期釈放に向けて全力で弁護活動を行う

・被害者との示談交渉により、不起訴処分や執行猶予の獲得を目指す

・適正な示談金額での解決を図り、法外な請求を防ぐ

・再犯防止の取り組みを裁判所に示し、刑の減軽を目指す

弁護士には厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

■ひき逃げで罰金刑となる可能性は極めて低い

・自動車運転処罰法(全体)の罰金率は1.2%

・罰金刑の上限:最高200万円

・実際には、大半が拘禁刑(執行猶予付き判決)

・軽微な事故だった場合

・自転車によるひき逃げの場合

・逮捕前に自首・出頭する

・早期に被害者と示談交渉する

・再犯防止に向けた取り組みをする(車売却、免許返納、治療など)

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。一日も早く事件が解決し、平穏な日常を取り戻せることを願っています。