飲酒運転でひき逃げをしてしまい、「どのような罪に問われるのか」「警察に逮捕されるのか」と不安を抱えている方も多いでしょう。

飲酒運転でひき逃げをすると、3つの観点から罪に問われます。これらは併合罪として加重されて、最大30年の拘禁刑が科せられます。

| 罪の種類 | 該当する罪名 |

|---|---|

| ①飲酒運転そのものに対する罪 | 酒気帯び運転・酒酔い運転 |

| ②人を死傷させたことに対する罪 | 過失運転致死傷・危険運転致死傷 |

| ③被害者を救護せずに逃げたことに対する罪 | 救護義務違反 |

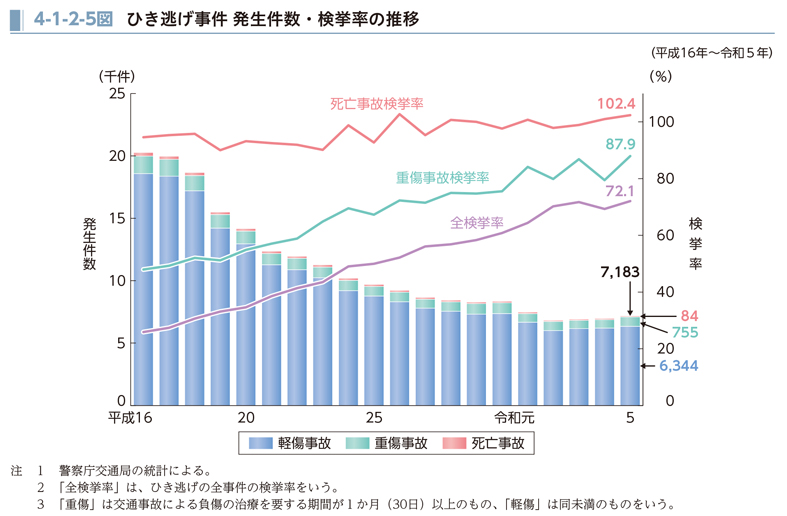

ひき逃げ事件の検挙率は70%を超えており、特に死亡事故ではほぼ100%が検挙されています。逃げ続けることは現実的に難しいでしょう。

しかし、今からでも適切な対応をとれば刑は軽減できる可能性があります。

自首が成立すれば刑は最大半分程度まで軽くなりますし、逮捕を回避できたり、執行猶予がつく可能性も出てきます。

この記事では、飲酒運転でひき逃げをした場合に成立する罪とケース別の法定刑、そして今すぐやるべきことについて詳しく解説します。

飲酒運転によるひき逃げについて理解を深めて、あなたの将来を守るための行動を起こしましょう。

目次

飲酒運転でひき逃げすると3つの罪に問われる

飲酒運転でひき逃げをしてしまった場合、3つの観点から罪に問われます。

具体的には、①お酒を飲んで車を運転したこと(飲酒運転)、②車で人を死傷させたこと、③被害者を救護せず現場から立ち去ったことの3つです。

①飲酒運転そのものに対する罪

1つ目は、飲酒運転そのものに対する罪です。

飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があり、アルコールの影響度によって区別されます。

酒気帯び運転

「酒気帯び運転」とは、呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上の状態で運転することです。「0.15mg/L以上」とは、人によっては缶ビール1本程度でも超える可能性がある基準です。運転能力に問題があると自覚している必要はありません。

呼気1リットル中のアルコール濃度に応じて、以下のような罰則と運転免許に対する違反点数が加算されます。

■罰則

| 違反内容 | 罰則 |

|---|---|

| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |

■運転免許に対する違反点数

| アルコール濃度区分 | 違反点数 |

|---|---|

| 酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上) | 25点 |

| 酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満) | 13点 |

酒酔い運転

酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転することです。酒気帯び運転のように、呼気中アルコール濃度が決まっているわけではなく、酔いの程度から総合的に判断されます。

まっすぐ歩けない、ろれつが回らないなど、明らかに酔っている状態での運転が「酒酔い運転」に該当します。

■酒酔い運転の判断基準

・運転前の飲酒量や飲酒からの時間経過

・言語能力(ろれつが回るか、受け答えができるか)

・歩行能力(10mの歩行)

・直立能力(10秒間の直立)

・酒臭、顔色及び目の状態等を観察した警察官作成の鑑識カードの内容 など

酒酔い運転の罰則は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と、酒気帯び運転よりも重いです。

違反点数は35点、免許は一発で取消となり、最低3年間は再取得できません。

②人をケガ・死亡させたことに対する罪

2つ目が、運転によって人を死傷させたことに対する罪です。

簡単にいえば、ひき逃げの「ひき(事故)」の部分に対して成立する罪です。

飲酒が、どの程度事故に影響していたのかで、過失運転致死傷罪が成立するか、あるいは危険運転致死傷罪・準危険運転致死傷罪の問題となるかが変わってきます。

あくまでも目安ですが、飲酒の程度に応じて

となるようなイメージをもっておくと、分かりやすいかもしれません。

【過失運転致死傷罪】

過失運転致死傷罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合に成立する犯罪です。

飲酒運転でも、アルコールの影響が比較的軽く、正常な運転が困難とまではいえない状態なら、まずこの罪の適用が問題となります。

法定刑は「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【危険運転致死傷罪(準危険運転致死傷罪)】

危険運転致死傷罪は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で運転し、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。

危険運転致死傷罪でいう、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」といえるかは、前述した「酒酔い運転」よりも厳しい要件で判断されます。

たとえば、飲酒の影響で前方の注視が困難となっていたり、ハンドルやブレーキの操作が難しいなど、道路交通の状況等に応じた運転操作が困難な心身の状態にあることが必要です。

「正常な運転が困難」だと運転者が認識していれば「危険運転致死傷罪」が、本人に自覚がなくとも、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態になっていれば「準危険運転致死傷罪」が成立します。

簡単にいえば、飲酒の程度が大きくなるほど、より重い罪が適用されるイメージです。

■危険運転致死傷罪(準危険運転致死傷罪)の法定刑

| 被害者が負傷した場合 | 被害者が死亡した場合 | |

|---|---|---|

| 危険運転致死傷罪 (自動車運転処罰法第2条1項) | 十五年以下の拘禁刑 | 一年以上の有期拘禁刑 |

| 準危険運転致死傷罪 (自動車運転処罰法第3条) | 十二年以下の拘禁刑 | 十五年以下の拘禁刑 |

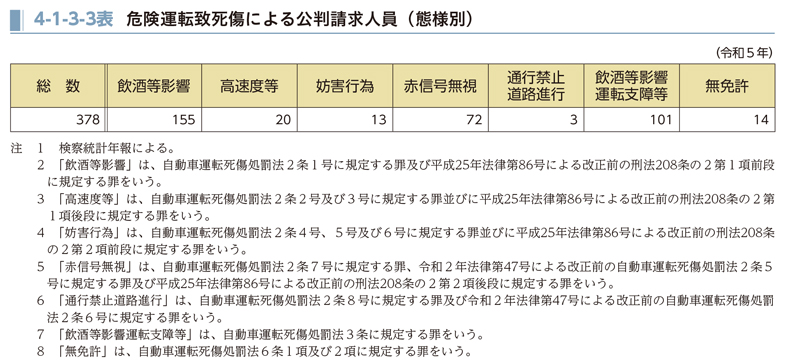

なお、危険運転致死傷罪は、速度超過や信号無視でも成立しますが、最も多いのは飲酒運転によるものです。令和6年版犯罪白書によると、危険運転致死傷罪で公判請求された事案の約7割が、飲酒運転がきっかけになっています。

(引用:令和6年版 犯罪白書)

③被害者を救護せず現場から立ち去ったことに対する罪

3つ目は、被害者を救護せず現場から立ち去ったことに対する罪です。これは、ひき逃げの「逃げ」の部分に対して成立する犯罪です。

道路交通法第72条では、交通事故を起こした運転者に対して、直ちに運転を停止し、負傷者を救護する義務(救護義務)を定めています。

この義務に違反した場合、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い刑罰が科されます。

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

【ケース別】飲酒運転でひき逃げしたときの刑罰の重さ

ここまで、飲酒運転でひき逃げをした場合には3つの罪が成立することを説明してきました。そこで気になるのが、実際にどの程度の刑を受けるのかという点でしょう。

3つの犯罪は、単純に刑が合算されるわけではありません。

飲酒運転、救護義務違反、過失運転致死傷は、併合罪という関係にあるので、以下の考え方で処理されます。

(※飲酒運転と過失運転致死傷の関係につき、最高裁判決 昭和49年5月29日を参照)

・罰金刑の場合:各罪の罰金額の合計が上限になる

以下、それぞれのケースごとに、実際の刑罰の上限を見ていきます。

■飲酒運転でひき逃げしたときの法定刑の上限まとめ

| ケース | 拘禁刑の上限 | 罰金刑の上限 |

|---|---|---|

| 酒気帯び運転+過失運転致死傷 | 15年 | 250万円 |

| 酒気帯び運転+危険運転致死傷 | 負傷:22年6月 死亡:30年 | 150万円 |

| 酒酔い運転+過失運転致死傷 | 15年 | 300万円 |

| 酒酔い運転+危険運転致死傷 | 負傷:22年6月 死亡:30年 | 200万円 |

ひき逃げで「酒気帯び運転+過失運転致死傷」が成立したケース

まずは、ひき逃げによって酒気帯び運転+過失運転致死傷+救護義務違反が成立したケースです。

つまり、お酒を飲んで呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上の状態で運転し、前方不注意などの過失により人身事故を起こして、そのまま逃げてしまった場合です。

この場合の法定刑の上限は以下のとおりです。

■罰金刑の上限:250万円

最も重い刑は救護義務違反(10年以下)なので、それを1.5倍した15年が拘禁刑の上限となります。罰金の場合、酒気帯び運転(50万円)、救護義務違反(100万円)、過失運転致死傷罪(100万円)の合計250万円が上限です。

このケースは、飲酒の影響が比較的軽く、事故の主な原因が不注意などにある場合ですが、それでも最大15年の拘禁刑という重い処罰を受ける可能性があります。

ひき逃げで「酒気帯び運転+危険運転致死傷」が成立したケース

次に、ひき逃げによって酒気帯び運転+危険運転致死傷+救護義務違反が成立したケースです。つまり、大量に飲酒して正常な運転が困難な状態になり、その状態で人身事故を起こして逃げてしまった場合です。

この場合の法定刑の上限は以下のとおりです。

■拘禁刑の上限(死亡事故の場合):30年

■罰金刑の上限:150万円

最も重い刑は危険運転致死傷なので、それを1.5倍した年数が拘禁刑の上限となります。

負傷事故なら22年6月、死亡事故なら有期拘禁刑の加減の限度である30年が上限となります。

罰金の場合、危険運転致死傷罪には罰金刑の規定がないため、酒気帯び運転(50万円)と救護義務違反(100万円)の合計150万円が上限です。

ひき逃げで「酒酔い運転+過失運転致死傷」が成立したケース

続いて、ひき逃げによって酒酔い運転+過失運転致死傷が成立したケースです。

つまり、飲酒によって正常な運転ができないおそれがある状態になり、前方不注意などの過失により人身事故を起こして、そのまま逃げてしまった場合です。

この場合の法定刑の上限は以下のとおりです。

■罰金刑の上限:300万円

拘禁刑の場合、最も重い刑が救護義務違反で10年以下なので、1.5倍の15年が拘禁刑の上限となります。罰金の場合、酒酔い運転(100万円)、救護義務違反(100万円)、過失運転致死傷罪(100万円)の合計300万円が上限です。

ひき逃げで「酒酔い運転+危険運転致死傷」が成立したケース

最後に、ひき逃げによって酒酔い運転+危険運転致死傷が成立したケースです。

つまり、泥酔状態で正常な運転が困難であることを認識しながら運転し、人身事故を起こして逃げてしまったような場合です。

この場合の法定刑の上限は以下のとおりです。

■拘禁刑の上限(死亡事故):30年

■罰金刑の上限:200万円

この場合も、危険運転致死傷の拘禁刑につき1.5倍した年数が拘禁刑の上限となります。

負傷事故なら22年6月、死亡事故なら有期拘禁刑の加減の限度である30年が上限となります。

ひき逃げで飲酒運転の発覚を免れようとすると、さらに刑が重くなる

お酒を飲んだ状態でひき逃げすると、飲酒運転の発覚を免れようとしたくなる人もいるでしょう。

しかし、飲酒運転で事故を起こした後、アルコールの影響を隠そうとすると、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」という別の犯罪が成立します。

たとえば、以下のようなケースです。

・体内のアルコール濃度を分からなくするために、さらにアルコールを摂取した

・アルコールが抜けるのを待つ目的で、時間を稼いだ

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は12年以下の拘禁刑です。

飲酒運転の発覚を免れようとする行為は、過失で事故を起こしたこと自体よりも重く処罰されるのです。

第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の拘禁刑に処する。

飲酒運転・ひき逃げ・アルコール等影響発覚免脱で懲役5年6か月の実刑判決となった事例

実際に、飲酒運転の発覚を免れようとして重い刑罰を受けた事例もあります。

この事例では、飲酒運転・救護義務違反(ひき逃げ)・過失運転致死罪・アルコール等影響発覚免脱罪などが成立して、懲役5年6か月の実刑判決が下されました。

去年11月、昭和町で酒を飲んだ状態で車を運転して男性をはねて死亡させ、飲酒運転の発覚を免れるため逃走したとしてひき逃げなどの罪に問われた土木作業員に対して、甲府地方裁判所は懲役5年6か月の判決を言い渡しました。

甲府市国母の土木作業員、丹澤黎紅被告(23)は、去年11月2日未明、昭和町の県道で酒を飲んだ状態で車を運転し、自転車に乗っていた55歳の会社員の男性をはねて死亡させたうえ、飲酒運転の発覚を免れるため逃走したとして、過失運転致死のアルコール等影響発覚免脱とひき逃げの罪に問われました。

(引用:NHK)

飲酒運転でひき逃げしたら、すぐに弁護士へ相談を

飲酒運転でひき逃げをしてしまったら、すぐに弁護士へ相談することが重要です。

ここまで説明してきたとおり、飲酒運転でひき逃げをすると複数の重い罪に問われ、最大30年の拘禁刑となる可能性があります。

しかし、すぐに弁護士に相談して適切に対応すれば、少しでも刑罰を軽くできる可能性があります。

逃げ続けるのは難しく、いずれ逮捕される可能性が高い

まず、大前提として飲酒運転でひき逃げをした後、逃げ続けることは現実的に難しいです。

現代では、至るところに防犯カメラやドライブレコーダーがあり、事故現場に残された車両の破片、タイヤ痕などから犯人を特定する捜査技術も向上しているからです。

この点、以下のデータをご覧ください。

(出典:令和6年 犯罪白書)

これは、ひき逃げ事件についての検挙率のデータです。

検挙率とは、警察が発生を認知した事件のうち、刑事事件として立件した割合です。検挙率が高いほど、警察が積極的に捜査を行い、犯人を特定していることを示しています。

ひき逃げ事件の検挙率は全体で72.1%、重傷事故なら87.9%、死亡事故の場合はほぼ100%が検挙されていることが分かります。つまり、ひき逃げで犯人が発覚せずに逃げ続けるのは極めて難しいのです。

すぐにひき逃げが発覚しなくても、いずれ車両が特定されて、警察から連絡がくる可能性は極めて高いでしょう。

弁護士なら警察まで同行して、取調べのサポートができる

飲酒運転のひき逃げで最も大切なことは、早期に警察に自首・出頭することです。

仮に事件直後で自首が成立すれば、刑は最大で半分程度まで軽くなる可能性があります。逃亡の恐れが低いと見なされて、逮捕を防げる可能性も高いでしょう。

事故から時間が経過していても、逃げ続けるよりも、情状面ではるかに有利になります。

ただし、警察に行った後は、すぐに取調べが始まって、事故の状況や飲酒の経緯など詳細な質問を受けることになります。ここで答える内容が、その後の処分に大きく影響するので、先に弁護士のアドバイスを受けた方がいいでしょう。

飲酒が「酒気帯び運転」となるか「酒酔い運転」となるか、あるいは過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪のいずれで起訴されるかは、逮捕後の供述内容によっても変わってきます。

弁護士のなかには、警察への出頭に同行してくれる弁護士もいます。精神的な支えになるだけでなく、法的なアドバイスを受けながら対応できるでしょう。

万が一、そのまま逮捕された場合も、すぐに早期釈放に向けて動き出せます。

被害者との示談によって、刑罰の軽減も見込める

自首・出頭と並んで大切なのが被害者との示談です。

当事者間の紛争を話し合いによって解決することです。

ひき逃げ事件では、被害者の被害感情も刑事処分に大きく影響します。

示談によって被害者から許しを得ることができたり、嘆願書を獲得できれば、逮捕や起訴を回避できる可能性は大幅に高くなります。

「加害者に対して厳罰を望まない」という被害者からの書面

ただし、示談交渉を当事者間で行うことはおすすめできません。感情的な対立を招いてしまい、かえって事態が悪化してしまうからです。

示談を成立させるには、被害者の被害感情が落ち着いたタイミングを見極めて、適切な方法で交渉を進める必要があります。こういった交渉は、刑事事件の経験が豊富な弁護士でないと難しいです。

事故の内容や、逮捕・起訴などの状況によって交渉の進め方は異なるので、必ず弁護士を通じて行いましょう。

飲酒運転でひき逃げした方はグラディアトル法律事務所へご相談ください

飲酒運転でひき逃げ事故を起こしてしまい、「逮捕されるかもしれない」と不安な方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

当事務所は、これまで数多くの刑事事件、交通事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。経験豊富な弁護士が、ひき逃げによる逮捕を回避し、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、迅速かつ的確な刑事弁護を提供いたします。

■飲酒運転によるひき逃げ事件でグラディアトル法律事務所ができること

・呼気検査などの証拠能力に問題があれば、それを主張・立証して冤罪を防ぐ

・被害者との早期示談により、不起訴処分を目指す

・警察での取調べ中に待機して、不利な供述を防ぐ

・万が一逮捕されても、72時間以内の早期釈放を目指す

・起訴された場合も、執行猶予付き判決など刑の減軽を目指す

・適正な示談金額での解決を図り、法外な請求を防ぐ

弁護士には厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件が外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

【Q&A】飲酒運転とひき逃げについてよくある質問

運転免許への影響はどうなりますか?

飲酒運転でひき逃げをした場合、運転免許は取消処分となります。

酒気帯び運転で13〜25点、酒酔い運転で35点、ひき逃げで35点の違反点数が加算され、合計点数は非常に高くなります。

免許の欠格期間(再取得できない期間)は違反点数によって決まり、飲酒運転でひき逃げの場合は5年以上となることが一般的です。

同乗者も責任を問われますか?

飲酒運転をすると知りながら同乗した人も、道路交通法によって対象となります。

| 運転者の状態 | 法定刑 |

|---|---|

| 酒酔い運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 酒気帯び運転 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

ただし、同乗者が「ひき逃げの罪」に問われることは原則ありません。

アルコールが抜けたら、飲酒はバレませんか?

時間が経ってアルコールが体内から抜けても、飲酒運転の事実は発覚する可能性が高いです。

警察は、事故現場周辺の防犯カメラ映像、飲食店の利用記録、クレジットカードの決済履歴、目撃者の証言などから、事故前の飲酒状況を調査するからです。一緒に飲んでいた人への聞き込みや、店員の証言も重要な証拠となります。

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉飲酒運転によるひき逃げのポイント

・3つの罪(飲酒運転・人身事故・救護義務違反)に問われる

・最大30年の拘禁刑となる可能性がある

・ひき逃げの検挙率は72.1%、死亡事故はほぼ100%

・免許は取消処分となり、5年以上は再取得できない

◉刑罰を軽減する方法

・早期に自首・出頭すれば、刑は最大で半分程度まで軽くなる可能性がある

・被害者との示談が成立すれば、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まる

・アルコール等影響発覚免脱罪となるため、飲酒を隠そうとするのはNG

◉飲酒運転でひき逃げ事件で弁護士ができること

・警察への出頭に同行し、取調べのサポートをする

・万が一逮捕されても、早期の釈放を目指す

・被害者との示談交渉で、不起訴や執行猶予を目指す

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にもご相談ください。