「ひき逃げで死亡事故を起こしてしまった…」

「逮捕されるのか…刑務所に入るのか…」

こんな不安を抱えている方もいるかもしれません。

ひき逃げで死亡事故を起こすと、最大30年の拘禁刑が科せられます。警察の検挙率はほぼ100%に達しており、逃げ切ることはほぼ不可能でしょう。

しかし、今からでも適切な対応をとれば刑を軽減できる可能性があります。

自首が成立すれば刑は大幅に軽くなりますし、被害者遺族との示談も、起訴決定・裁判などで大いに評価されます。

ちなみに、過失運転致死罪(ひき逃げ含む全体)では、94%に執行猶予付き判決が言い渡されています。ひき逃げは悪質性が高いため割合は下がりますが、それでも実際に執行猶予がついた判例は複数存在しています。

この記事では、ひき逃げ死亡事故で成立する罪と法定刑、実際の判例、そして今すぐやるべきことについて詳しく解説します。

あなたの将来を守るために、この記事を読んで適切な行動を起こしましょう。

目次

ひき逃げで死亡事故を起こしたときの罪の重さ(法定刑)

ひき逃げで死亡事故を起こすと、複数の罪に問われ、併合罪として加重された重い刑罰と免許取消処分を受けることになります。

具体的には、以下3つの観点から罪に問われます。

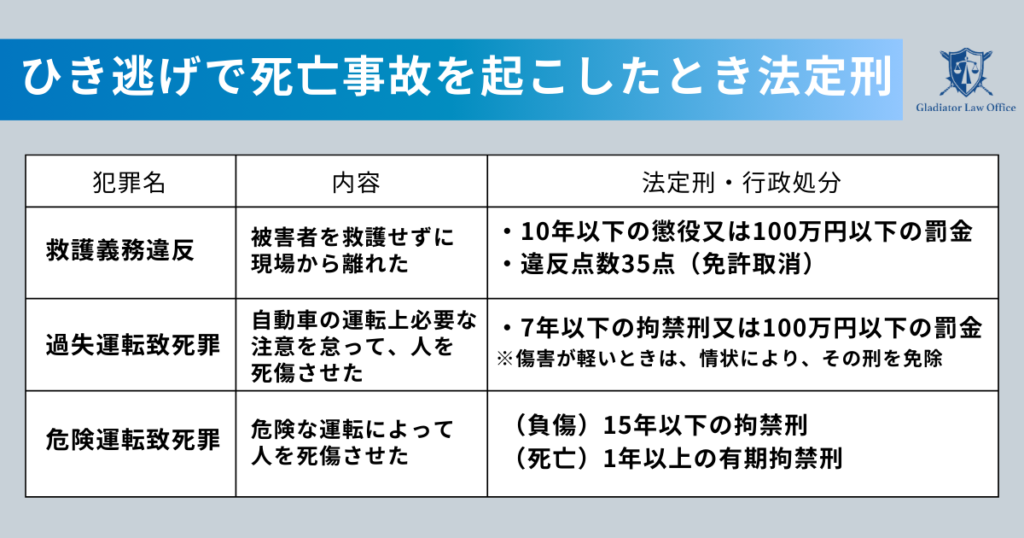

| 罪名 | 内容 | 法定刑・行政処分 |

|---|---|---|

| 救護義務違反 | 被害者を救護せずに現場から離れたことに対する罪 | ・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・違反点数35点(免許取消) |

| 過失運転致死罪 | 自動車の運転上必要な注意を怠って、人を死亡させたことに対する罪 | ・7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |

| 危険運転致死罪 | 危険な運転によって、人を死亡させたことに対する罪 | 1年以上の有期拘禁刑(最長20年) |

※過失運転致死罪・危険運転致死罪はどちらか一方が成立します。

このうち救護義務違反は、ひき逃げの「逃げ」の部分に対する罪です。被害者の死傷の程度にかかわらず、事故現場から離れた時点で成立します。

一方、過失運転致死罪・危険運転致死罪は、ひき逃げの「ひき」の部分に対する罪です。どちらに該当するかは事故の状況により判断されます。

・明らかに危険と分かる運転を意図的に行っていれば、危険運転致死罪

これらの罪は「併合罪」として扱われ、最も重い刑の1.5倍を上限として処罰されます。

過失運転致死罪が適用されれば、最長15年の拘禁(懲役)+免許取消

過失運転致死罪が適用されるのは、以下のような運転が原因の場合です。

・スピード超過

・居眠り運転

・スマホのながら運転

・軽度の飲酒運転 など

ひき逃げの場合、過失運転致死罪(7年以下)と救護義務違反(10年以下)の併合罪となり、最長15年の拘禁刑(10年×1.5)が科せられます。

罰金刑の場合は、各罪の罰金額の合計が上限となるため、最高200万円(100万円+100万円)です。

加えて、行政処分として免許取消処分が科せられます。

危険運転致死罪が適用されれば、最長30年の拘禁(懲役)+免許取消

危険運転致死罪が適用されるのは、以下のような運転が原因の場合です。

・無免許など技能未熟運転

・妨害運転

・重度の飲酒運転 など

危険運転致死罪(1年以上20年以下)と救護義務違反(10年以下)の併合罪の場合、有期拘禁刑の上限である最長30年の拘禁刑まで加重可能です。

したがって法定刑は、最長30年の拘禁刑となります。さらに、行政処分として免許取消処分が科せられます。

判例からみるひき逃げ死亡事故の量刑相場

ここまで、ひき逃げ死亡事故の法定刑を説明してきました。

実際には、この範囲内で、事故の内容や悪質性、被害感情の大きさ、逃走の程度、反省の態度などの要素が考慮されて、判決で言い渡される刑が決まります。

どのような事故で、どのような判決が言い渡されているのか、実際の事例を3つピックアップして紹介します。

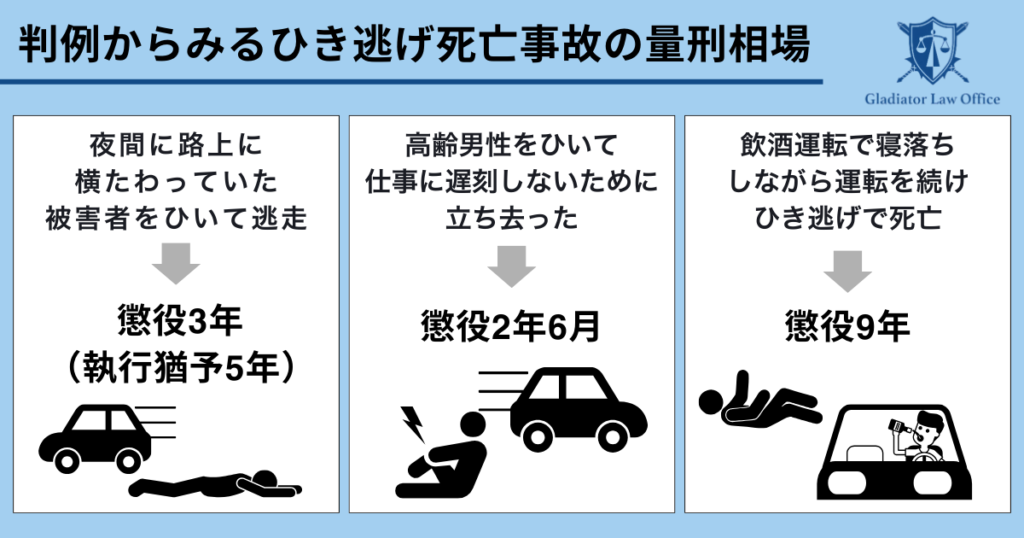

■夜間に路上に横たわっていた被害者をひいてしまい、そのまま逃亡したケース|懲役3年(執行猶予5年)

富山市で大学生を車でひき逃げして死亡させた罪に問われた71歳の被告について、富山地方裁判所は「被害者の命を救うという意識は乏しかったが、被害者は夜間に路上に横たわっていて予見や回避がかなり困難な事故の類型であり、過失の程度は小さい」として、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

(引用:NHK)

・判決:懲役3年、執行猶予5年

・成立した罪名:過失運転致死、ひき逃げ(救護義務違反等)

■高齢男性をひいて、仕事に遅刻しないために立ち去ったケース|懲役2年6月(実刑)

判決で甲府地裁の馬場潤裁判官は「自分勝手な判断で立ち去った犯行態様は悪質で結果は極めて重大」とした一方で、被告が罪を素直に認め深い反省の意を示しているなどとして懲役4年の求刑に対し懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

(引用:UTV)

・判決:懲役2年6か月(実刑判決)

・成立した罪名:過失運転致死、ひき逃げ(救護義務違反等)

■飲酒運転で寝落ちしながら運転を続け、ひき逃げで死亡させたケース|懲役9年(実刑)

坂本好司裁判長は、被告が飲酒などの影響で寝落ちを繰り返すなど正常な運転が困難な状態で車を運転し、女子大学生をはねて死亡させたと認定。その上で「運転をやめる機会があったのに、運転を継続した意思決定は強い非難に値する」と述べた。

(引用:朝日新聞)

・判決:懲役9年(実刑判決)

・成立した罪名:危険運転致死罪、ひき逃げ(救護義務違反等)

ご覧のように、ひき逃げ死亡事故でも、過失運転致死罪になれば懲役数年に執行猶予が付くケースがあります。

しかし、飲酒運転でひき逃げ死亡事故を起こしていたり、危険運転致死罪が成立したりすると、実刑判決となる可能性が高くなります。

ひき逃げの死亡事故は必ず逮捕される?

ここまで、ひき逃げ死亡事故の刑罰や実際の判例を見てきました。

では、そもそもひき逃げ死亡事故はどの程度の確率で犯人が特定され、逮捕に至るのでしょうか。

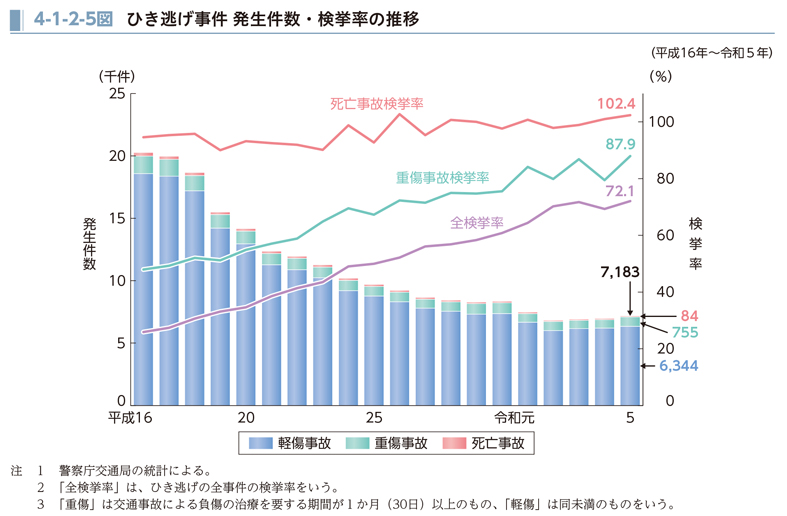

ひき逃げ死亡事故の検挙率はほぼ100%

まずは、ひき逃げ死亡事故の検挙率に関する以下のデータをご覧ください。

(出典:法務省|令和6年版犯罪白書)

検挙率とは、警察が発生を認知した事件のうち、犯罪の容疑者(被疑者)を特定し、刑事事件として処理した割合です。つまり、検挙率が高いほど、警察が事件を積極的に捜査していることを示しています。

令和6年版犯罪白書によれば、ひき逃げ事件全体の検挙率は72.0%を超えています。さらに、ひき逃げ死亡事故ではほぼ100%検挙されていることが分かります。

ひき逃げ死亡事故は逮捕要件も満たしやすい

「検挙=逮捕」ではありません。しかし、ひき逃げ死亡事故は、逮捕にも至りやすい類型です。警察が逮捕に踏み切るかは、逮捕要件を満たすかで判断されるところ、ひき逃げ死亡事故では高い確率で逮捕要件を満たすからです。

■ひき逃げで逮捕される要件

| 逮捕要件 | 内容 |

|---|---|

| ①罪を犯したことを疑うに 足りる相当な理由がある | 加害者だと認められる合理的な証拠があるか |

| ②逮捕の必要性がある | 証拠隠滅、逃亡のおそれがあるか |

ひき逃げ死亡事故では、一度現場から逃走したという事実があります。さらに、被害者が死亡しており厳罰となる可能性もあるため、加害者に逃亡のおそれがあると判断されやすいのです。

ひき逃げの死亡事故で逮捕された場合の流れ

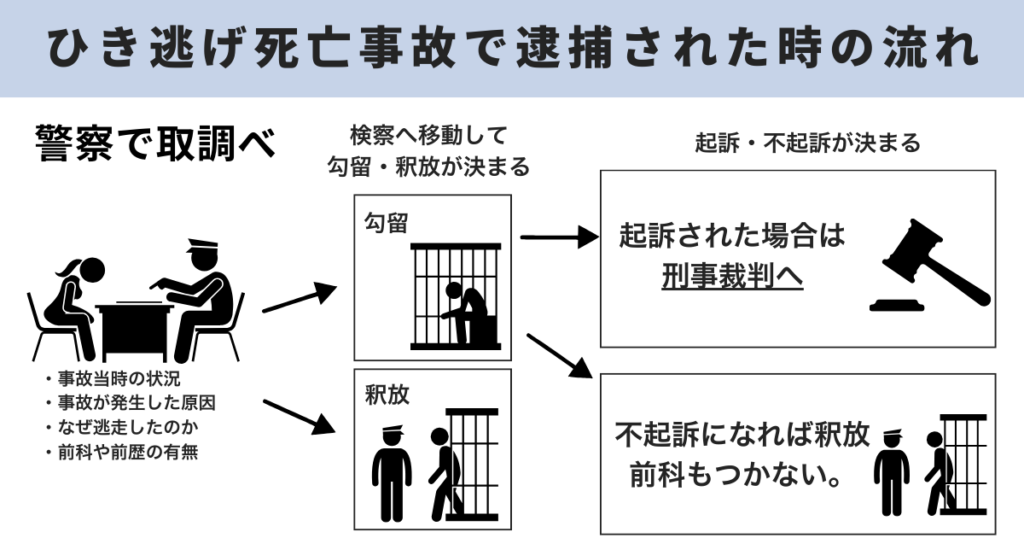

ひき逃げの死亡事故で逮捕されると、まず警察の取り調べがはじまります。警察では、以下のような内容について、詳しく聞かれることになります。

■取り調べで聞かれる主な内容

・事故が発生した原因

・なぜ逃走したのか

・前科や前歴の有無

・飲酒や免許の有無 など

その後、48時間以内に警察から検察に事件が引き継がれて(送致)、そこから24時間以内に検察が身柄拘束を続ける必要があるかを判断します(勾留請求)。

勾留されなければ釈放されますが、勾留が認められると、原則10日間(最大20日間まで延長可)の身柄拘束が続きます。

その後、自宅(釈放された場合)または留置場(勾留された場合)で過ごしながら検察の取り調べを受けて、起訴・不起訴が決定されるのです。

ひき逃げで逮捕された場合の流れは、以下の記事で詳しく解説したので、あわせてご確認ください。

ひき逃げ死亡事故の公訴時効は10年〜20年

ひき逃げ死亡事故の公訴時効期間は、加害者に成立する罪によって異なります。

具体的には以下のとおりです。

| 罪名 | 公訴時効までの期間 |

|---|---|

| 過失運転致死罪 | 10年 |

| 危険運転致死罪 | 20年 |

| 救護義務違反 | 7年 |

たとえば、ひき逃げで過失運転致死が成立して8年経過すると、救護義務違反については公訴時効が成立しますが、過失運転致死罪については罪が残り続けることになります。

つまり、ひき逃げの「逃げ」の部分は時効を迎えても、「人を死亡させた」という部分の責任は、さらに長期間追及されるのです。

実際に、2013年11月に千葉市で発生したひき逃げ死亡事故では、事故から10年後(公訴時効の1ヶ月前)に逮捕に至ったケースがあります。

ひき逃げの死亡事故でも執行猶予になる可能性はある

ひき逃げの死亡事故を起こすと、「人生が終わった」という風に思う人もいるかもしれません。

しかし、ひき逃げ死亡事故を起こしてしまっても、必ず刑務所に入るわけではありません。拘禁刑となっても、執行猶予付き判決を獲得できれば、自宅に戻って生活を続けられます。

有罪判決が言い渡されても、一定期間犯罪を起こさなければ、刑の執行を受けなくて済む制度です。たとえば、「懲役3年、執行猶予5年」なら、5年間再犯しなければ刑務所に入る必要はありません。

以下のデータをご覧ください。

| 罪名 | 実刑 | 執行猶予 |

|---|---|---|

| 危険運転致死罪 | 31人 | 1人 |

| 過失運転致死罪 | 55人 | 914人 |

これは、交通事件(通常第一審)のうち、特に死亡事故の科刑状況を示したものです。

過失運転致死罪が成立した場合は、94%程度で執行猶予付き判決となっていることが分かります。

もっとも、ひき逃げ死亡事故は、交通事件の中でも特に悪質とされる類型です。そのため、上記データ(ひき逃げ以外も含む)より執行猶予となる割合は下がるでしょう。

しかし、2章の判例でも見たとおり、過失運転致死罪によるひき逃げで、執行猶予が付くケースはいくつも存在しています。

ひき逃げが実刑となるか執行猶予となるかは、事故後の対応が大きく影響します。次章では、刑事処分を軽くするために今すぐすべきことを説明します。

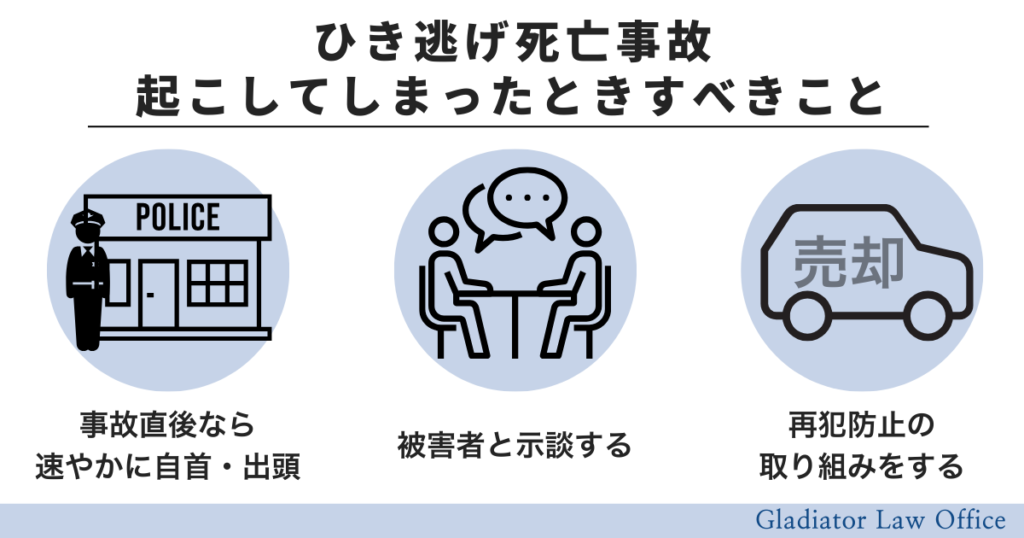

ひき逃げ死亡事故を起こしてしまったときすべきこと

では、ひき逃げで死亡事故を起こしてしまったらどうすればいいのか、執行猶予の獲得や刑の減軽を目指すために、今すぐ行うべき対応を3つ紹介します。

事故直後なら速やかに自首・出頭する

まず大切なのが、速やかに自首・出頭することです。

前述したとおり、ひき逃げは非常に検挙率が高い犯罪です。特に、死亡事故の場合は、ドライブレコーダーなどの映像、現場に残された車両の破片などからほぼ100%犯人が特定されます。

したがって、逃げ続けるのではなく、一刻も早く警察に自首・出頭して、刑の減軽を目指すべきです。勇気が出ない場合は、先に弁護士に連絡してアドバイスを受ける方がよいでしょう。

弁護士によっては警察まで同行してくれますし、そのまま逮捕されても、すぐに釈放に向けて動き出してくれます。

被害者と示談を成立させる

次に大切なのが、被害者遺族と示談を成立させることです。

ひき逃げ死亡事故では、遺族の被害感情が刑事処分に大きく影響するからです。示談によって宥恕文言を獲得できたり、嘆願書を提出してもらえたら、刑が減軽される可能性があります。

示談書に記載する、「加害者を許し、刑事処分を求めない」という旨の文言※嘆願書とは?

「加害者に対して厳罰を望まない」という被害者からの書面

ただし、これは決して簡単ではありません。当事者間で下手に交渉を進めるとかえって被害感情を悪化させる場合もあります。

示談を成立させるには、被害者の被害感情が落ち着いたタイミングを見極めること、そして適切な方法で交渉を進めることが必要です。死亡事故の場合、基本的には49日の法要が終わってから交渉に入るケースが多いですが、事件によっても異なります。

本人や家族から連絡するのではなく、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼して、弁護士を通じて行うことを強く推奨します。

再犯防止の取り組みをする

ひき逃げ死亡事故では、再犯防止に向けて具体的な取り組みを示すことも必要です。

裁判官は、量刑を判断するときに「この人はまた同じことを繰り返すのではないか(再犯可能性)」も重視するからです。

たとえば、「車を売却する」、「免許を自主返納する」、「二度と運転しないことを誓う」などの対応が考えられるでしょう。事故を起こした原因が飲酒などにあるなら、アルコール依存症の治療として、専門機関に通院することも必要です。

「二度と同じ過ちを繰り返さない」という強い決意を示せば、被告人にとって有利な情状として評価されます。

ひき逃げで死亡事故を起こした方は、グラディアトル法律事務所へご相談ください

ひき逃げ死亡事故を起こしてしまい、今後どうなるか不安な方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

当事務所は、これまで数多くの刑事事件を解決してきた実績のある法律事務所です。

経験豊富な弁護士が、執行猶予の獲得や刑の減軽を目指し、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、迅速かつ的確な刑事弁護を提供いたします。

■ひき逃げ死亡事故でグラディアトル法律事務所ができること

・逮捕を回避し、在宅事件として処理されるよう交渉する

・万が一逮捕されても、早期釈放に向けて全力で弁護活動を行う

・被害者遺族との示談交渉により、執行猶予や刑の減軽を目指す

・再犯防止の取り組みを裁判所に示し、情状酌量を求める

・危険運転致死罪の成立を争い、刑の減軽を目指す

死亡事故という重大な結果を招き、不安でいっぱいになっている方もいるでしょう。

グラディアトル法律事務所は、そんなあなたを守るために戦う法律の専門家集団です。

弁護士には厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

最後に、この記事のポイントをまとめます。

■ひき逃げ死亡事故のポイント

・過失運転致死罪なら、最長15年の拘禁刑+免許取消

・危険運転致死罪なら、最長30年の拘禁刑+免許取消

・ひき逃げ死亡事故の検挙率はほぼ100%

・逮捕される可能性は、極めて高い

・判例でも、執行猶予付き判決となっているケースがいくつもある

・執行猶予が付けば、刑務所に入る必要はない

・被害者遺族と示談を成立させて、宥恕文言や嘆願書の獲得を目指す

・車の売却や免許の自主返納など、再犯防止の取り組みを示す

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にもご相談ください。