家族や恋人、友人から情状証人を頼まれたものの、「裁判でどう話せばいいのか…」「何を準備すればいいのか…」と不安に感じていませんか?

情状証人として法廷に立つことは、ほとんどの方にとって初めての経験です。

当日どのような流れで証言するのか、検察官や裁判官から何を聞かれるのか、服装はどうすればいいのか、など分からないことだらけで不安になるのは当然です。

そこで本記事では、情状証人の役割から、当日の流れ、尋問を乗り切るためのポイントなどを解説するとともに、情状証人になった方からよく聞かれる12の疑問についてもQ&A形式でお答えします。

この記事を読めば、情状証人として何をすべきか明確になり、不安を抱えることなく証言に臨めるようになるはずです。

目次

情状証人とは?

情状証人とは、刑事裁判において、被告人の刑の重さ(量刑)を決定する際に考慮されるべき事情(情状)を証言する人物のことです。

■情状とは?

刑事裁判において、裁判官が刑の重さを決めるときに考慮される事情全般のことです。

たとえば、以下のような事情が、情状として考慮されます。

・ 被告人の性格

・ 生活の状況や家庭環境

・ 反省をしているのか

・ 示談などで被害回復したのか

・ 家族の監督の有無 など

情状証人の役割

情状証人の主な役割は、法廷で、裁判官に刑の減軽を検討してもらうための材料を伝えることです。

たとえば、被告人の真面目な性格、事件に至った酌むべき事情、反省の度合い、そして釈放後の監督などを法廷で証言して、酌量減軽(刑法66条)を目指します。

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

なお、稀に勘違いされている方もいますが、情状証人に求められるのは、「被告人は罪を犯していない」と証言することではありません。

あくまでも「被告人が罪を犯したこと」を前提に、真摯に反省して社会復帰しようとしている姿勢を証言するのです。

したがって、被告人が公訴事実を争っている場合、つまり罪を認めていない場合は、基本的に情状証人が裁判に呼ばれることはありません。

情状証人に選ばれる人

情状証人に選ばれる人として、最も一般的なのは家族です。

家族なら被告人のことを最もよく知っていますし、社会復帰した後も被告人の側で監督指導していくことが期待できるからです。

たとえば、配偶者、両親、成人した子ども、同居している兄弟姉妹など、血縁や婚姻関係のある人が選ばれるケースが多いです。

家族以外では、職場の上司や同僚、雇用主(社長)なども情状証人となる場合があります。

なお、家族と上司の両方が情状証人として申請された場合、裁判所は双方を採用することが多いです。家族は日常生活における監督役、上司は職場復帰後の監督役といったイメージで、求められる役割が違うからです。

◉チェックポイント

恋人(彼女・彼氏)は情状証人になりづらい

家族以外に、恋人(彼氏・彼女)も情状証人として採用されるケースがあります。

ただし、裁判で刑の減軽を目指すという意味では、恋人よりも家族の方が効果的だといわれています。どれだけ親密な関係でも、婚姻関係がない以上、「別れてしまった後の監督が期待できない」と裁判所に判断されやすいからです。

そのため、婚約している(結婚予定である)、事実婚のような関係にある、他に情状証人になれそうな人がいない、などの特別な事情がある場合を除けば、通常は血縁関係のある家族が選ばれることが多いです。

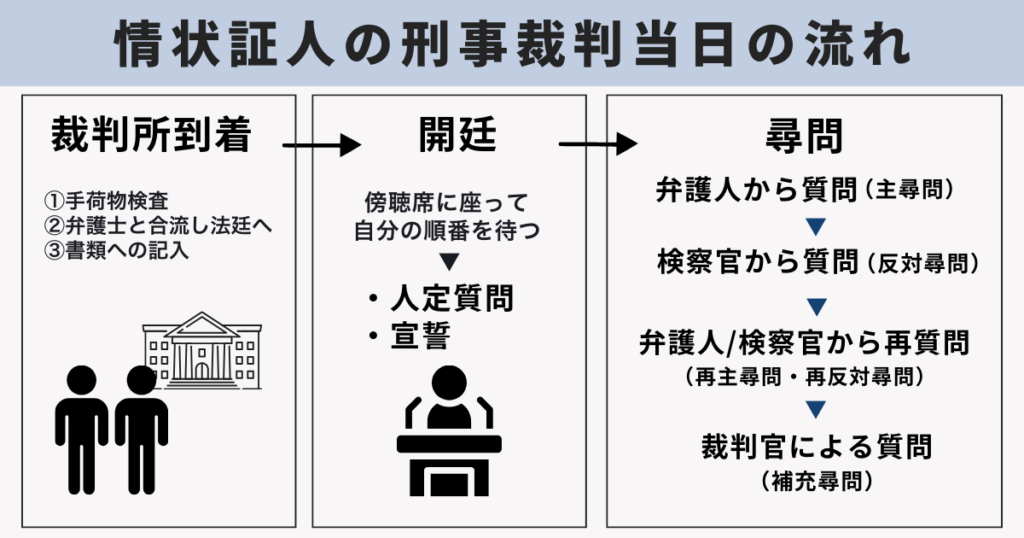

情状証人の刑事裁判当日の流れ

2章では、裁判当日の流れを紹介します。情状証人として裁判所に出廷してから証言を終えるまで、順番に見ていきましょう。

①裁判所到着から法廷まで

裁判当日は、指定された時間の少し前に裁判所に着くようにしましょう。

裁判所の入口では手荷物検査が実施されているので、混雑していると時間がかかる場合があります。

検査後は、待合室などで担当の弁護士と合流し、一緒に法廷へ向かいましょう。

事件によっては、裁判所近くの弁護士会館や弁護士事務所で待ち合わせをしてから、弁護士と一緒に裁判所へ向かうケースもあります。

当日の合流場所や時間については、事前に担当弁護士と確認しておきましょう。

②証人出頭カード・宣誓書への記入

法廷に入る前や、開廷を待つ間に、裁判所書記官が「証人出頭カード」や「宣誓書」といった書類を持って説明に来ます。

まず「証人出頭カード」に、あなたの氏名・生年月日・職業・住所などを記入します。

次に「宣誓書」の内容を確認し、記名・押印(または指印)をします。宣誓書には、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。」と記載されています。

その後は、証人待合室や法廷の傍聴席に座って、自分の順番を待つことになります。

③開廷から自分の順番まで

開廷後、証人は原則として法廷の中(柵で区切られた内側)には入れないため、傍聴席に座って自分の順番を待ちます。

もし、あなたの前に他の証人の尋問がある場合は、一時的に法廷から退廷するように命じられることがあります。これは、他の人の証言を聞くことで、あなたの証言内容に影響が出てしまうのを防ぐためです。

自分の順番が来たら名前を呼ばれますので、案内に従って法廷の中央にある証言台へ向かってください。

④人定質問・宣誓

証言台の前に立つと、まず裁判官から本人確認のための「人定質問」を受けます。

これは、あなたが間違いなく本人であることを確認する手続きです。氏名や生年月日などを質問されるので、正直に答えれば問題ありません。

最近は、裁判官から「住所や氏名、職業、年齢は証人カードのとおりで間違いありませんか?」と聞かれて、「はい。間違いありません」と答えるだけのケースもあります。

次に、嘘をつかずに真実を話すことを誓う「宣誓」を行います。目の前に置かれた宣誓書を見ながら、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。」とはっきりと読み上げます。この宣誓に反して嘘の証言をすると、偽証罪という犯罪に問われる可能性があるので注意してください。

第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

⑤弁護人による質問(主尋問)

宣誓が終わると、いよいよ尋問が始まります。最初に質問をするのは、あなたの味方である弁護人です。これを「主尋問」と呼びます。

主尋問の目的は、あなたの証言を通じて、被告人の人柄や反省の様子、今後の監督計画といった、被告人にとって有利な事情を裁判官に伝えることです。

質問される内容は、事前に弁護士と打ち合わせしたことが中心となります。打ち合わせ通り、落ち着いて正直に、そして裁判官に聞こえるようにはっきりとした声で答えることを心がけましょう。

⑥検察官による質問(反対尋問)

弁護人の主尋問が終わると、次に検察官から質問を受けます。これを「反対尋問」と呼びます。この反対尋問が、証人尋問の中で最も厳しいものとなるケースが多いため、事前に弁護士と相談して十分に対策しておくことが重要です。

検察官から予想される質問には、以下のようなものがあります。

・ 被告人が過去に問題を起こしたことはありませんか?

・ 事件前から被告人に注意を促すべき場面はなかったのですか?

・ なぜ事件が起きる前に、被告人の問題に気づけなかったのですか?

・ 仕事も忙しいはずですが、具体的にどのように被告人を監督していくつもりですか?

検察官は厳しい角度から質問してくることがありますが、動揺せず、聞かれたことに対してのみ簡潔に答えてください。もし被告人に不利な事実を質問されても、嘘をつく必要はありません。「その点は確かに問題でしたが、今後は私がしっかり監督します」というように、前向きな姿勢を示せば大丈夫です。

⑦弁護人・検察官からの再質問(再主尋問・再反対尋問)

検察官の反対尋問によって、あなたの証言の真意が裁判官に誤って伝わった可能性がある場合、その誤解を解き、内容を補足するために、弁護人が再び質問することがあります。これを「再主尋問」といいます。

さらに、その再主尋問の内容について、検察官が確認したい点があれば、再度質問をすることもあります(再反対尋問)。この再質問は、あくまでもそれまでの尋問内容を明確にするためのもので、必ず行われるわけではありません。

⑧裁判官による質問(補充尋問)

すべての尋問が終わった後、最後に裁判官から直接質問されることがあります。これを「補充尋問」と呼びます。弁護人や検察官とのやり取りだけでは不明だった点や、裁判官が判決を下す上で特に重要だと感じた点について、最終的な確認のために行われます。

この裁判官からの質問をもって、あなたの証人尋問はすべて終了となります。終了後は、裁判官の指示に従って傍聴席に戻ってください。

情状証人が尋問を乗り切るためのポイント

次に、情状証人が尋問を乗り切るためのポイントを3つお伝えします。

弁護人と入念な打ち合わせをする

尋問で最も重要なことは、担当の弁護士との入念な打ち合わせです。

当日の流れはもちろん、主尋問でどのようなことを話すか、検察官からどのような反対尋問が予想されるかなどを詳しく話し合っておきましょう。

さらに、検察官からの厳しい質問を想定した応答の練習なども行っておく必要があります。

情状証人の方が不安になったり、失敗したりするのは当たり前です。尋問に慣れた弁護士なら、うまくフォローしてくれますし、当日の対策も考えてくれます。

不安や疑問点は、どんな些細なことでも打ち合わせの際に弁護士に相談しておきましょう。

嘘をつかずに、ポジティブな締め方をする

被告人に有利にしたいという気持ちから、事実と異なる証言をすることは絶対にやめましょう。嘘の証言は「偽証罪」に問われるだけでなく、証言全体の信頼性を失わせ、かえって被告人に不利な結果を招きます。

当日は、検察官から被告人にとって不利な事実(過去の問題行動など)を指摘されることもあるでしょう。そのときは下手にごまかすのではなく、まず事実を正直に認めてください。

その上で、「その点は確かに問題でしたが、今後は二度とないよう、私が責任をもって監督します」というように、未来に向けた前向きな姿勢で締めくくると、裁判官に良い印象を与えられます。

具体的な監督・更生プランを考えておく

裁判官が重視するのは、「被告人が釈放された後、二度と罪を犯さずに更生できるか」という点です。これを裁判官に信じてもらうためには、「責任をもって監督します」という言葉だけでは不十分です。

表面的な言葉だけではなく、客観的で説得力のある監督・更生プランを示すことが求められます。どのようなプランが効果的かは、事件の内容や被告人の状況によって異なります。

被告人の年齢、性格、事件の特性(薬物、性犯罪、窃盗など)によって最適な監督方法が変わるため、担当弁護士とよく相談して、被告人に合った現実的なプランを考えましょう

・ 「被告人と同居して、日々の生活を管理します」

・ 「もし、薬物のカウンセリングを拒否すれば、私が自ら車で連れて行きます」

・ 「運転できないように、免許を返納させて、車も売却させます」 など

情状証人として出廷する方の不安を解消する12のQ&A

情状証人を依頼された方から、弁護士がよく受ける質問をもとに、12個のQ&Aを作成しました。当日までに感じるさまざまな不安を解消するための参考としてご活用ください。

| 質問 | 解答 |

|---|---|

| 情状証人は断ることもできますか? | 弁護士からの依頼段階なら断れますが、召喚状が届いた場合は正当な理由なく拒否できません。 |

| 裁判当日までに、どのような準備をしておけばいいですか? | 弁護士と打ち合わせをして内容を整理しておくことが大切です。 |

| 情状証人として出廷しますが、どのような服装でいけばいいですか? | 誠実で信頼される印象を与える落ち着いた服装が望ましいです。 |

| 傍聴人に顔を見られてしまいますか? | 傍聴人から見られる可能性はありますが、遮へい措置を利用できる場合もあります。 |

| 発言時間はどの程度ですか?また、当日は何時間ほど拘束されますか? | 発言は10〜20分程度ですが、全体で数時間かかることがあります。 |

| 裁判では具体的にどのようなことが質問されますか? | 弁護人からは有利な事情を、検察官からは厳しい質問をされます。 |

| 当日、メモなどを見ながら証言できますか? | メモを見ながらの証言は認められません。 |

| 被告人に不利なことを聞かれたらどうすればいいですか? | 嘘をつかず正直に答えることが大切です。 |

| 情状証人の発言は、裁判でどのように影響しますか? | 量刑判断に大きく影響し、被告人に有利に働くことがあります。 |

| 質問されたこと以外に、自分が思っていることも話せますか? | 聞かれたこと以外は話せません。 |

| 法廷で嘘・誤りの証言をしたらどうなりますか? | 嘘をつけば偽証罪に問われますが、記憶違いは罪に問われません。 |

| もしも被告人が再犯したら、情状証人も監督責任を負いますか? | 再犯しても法的責任を負うことはありません。 |

以下で、補足・解説していきます。

情状証人は断ることもできますか?

弁護士から「証人になってくれませんか」と打診されている段階であれば、自由に断ることができます。ただし、裁判所から正式な「召喚状」が届いた場合は、病気などの正当な理由なく出頭を拒否することはできません。

裁判当日までに、どのような準備をしておけばいいですか?

弁護士としっかり打ち合わせを行うことが最も大切です。

話す内容をまとめて、検察官からの反対尋問への心構えをしておきましょう。被告人の長所や今後の監督計画を、自分の言葉で、できる限り具体的に話せるように準備しておいてください。

情状証人として出廷しますが、どのような服装でいけばいいですか?

特に決まりはありませんが、裁判官に「この人なら被告人の監督を任せられる」という誠実で信頼できる印象を与える服装で出廷しましょう。

男性も女性も、紺やグレーなど落ち着いた色のビジネススーツが無難でしょう。派手な服装やカジュアルすぎる服装、過度なアクセサリーは避けてください。

迷った場合は、担当する弁護士に相談してみましょう。

傍聴人に顔を見られてしまいますか?

刑事裁判は誰でも傍聴できるので、証言台に立つあなたの姿も傍聴人から見えます。

したがって、後ろ姿にはなりますが顔を見られる可能性もあるでしょう。

ただし、証言の際にプライバシーを保護するための制度もあります。たとえば、被告人や傍聴席との間に衝立(ついたて)を置いてもらったり、別室からビデオモニターを通じて証言したりすることが認められる場合があります。

希望する場合は、事前に弁護士へ相談してください。

発言時間はどの程度ですか?また、当日は何時間ほど拘束されますか?

証人尋問自体にかかる時間は、1人あたり10分~20分程度が一般的です。

ただし、裁判所への移動時間や、弁護士との最終打ち合わせ、自分の順番を待つ時間などを含めると、数時間程度はかかると見込んでおいた方がよいでしょう。

事件によっては半日以上かかるケースもあるので、担当の弁護士に確認してください。

裁判では具体的にどのようなことが質問されますか?

弁護人からは、被告人の良い人柄や反省の様子、あなたの具体的な監督計画など、刑を軽くするために有利となる事情について質問されます。

一方、検察官からは、「なぜ事件を防げなかったのか」「監督計画は本当に実行できるのか」など、あなたの証言の信頼性を問う厳しい質問が予想されます。

当日、メモなどを見ながら証言できますか?

いいえ、メモなどを見ながら証言することは原則認められていません。

また、事前に準備したメモの内容を丸暗記して話すと、かえって不自然な印象も与えてしまいます。自分の記憶を遡って、被告人の良い面を自分の言葉で誠実に伝えれば大丈夫です。

被告人に不利なことを聞かれたらどうすればいいですか?

嘘をついたりごまかしたりせず、正直に答えることが最も重要です。正直に話すことが、かえってあなたの証言全体の信頼性を高めます。

不利な事実でも認めた上で、「だからこそ今後は改善させます」という前向きな姿勢を示すのが基本です。ただ、内容にもよるので、気になる点は事前に弁護士と話し合っておきましょう。

情状証人の発言は、裁判でどのように影響しますか?

判決の重さ(量刑)を決める上で、非常に重要な要素とされます。

あなたの説得力のある証言によって、裁判官が情状を酌量し、実刑判決が執行猶予付き判決になるなど、被告人にとって有利な結果につながる可能性があります。

質問されたこと以外に、自分が思っていることも話せますか?

いいえ。証人尋問では、聞かれたことにのみ簡潔に答える必要があります。質問と関係のないことを話し始めると、裁判官に制止されることがあります。

どうしても伝えたいことがある場合は、事前に弁護士に相談し、主尋問の中で弁護士から質問してもらうようにしましょう。

法廷で嘘・誤りの証言をしたらどうなりますか?

宣誓をした後に、意図的に嘘の証言をすると「偽証罪」という犯罪に問われる可能性があります。ただし、意図的ではない誤り(勘違い・記憶違い)なら、罪に問われることはありません。

もしも被告人が再犯したら、情状証人も監督責任を負いますか?

いいえ、法的な責任を問われることは一切ありません。

証言した時点での「誠心誠意、監督します」という気持ちに嘘がなければ、結果的に被告人が再犯してしまったとしても、あなたが罪に問われることはありません。

刑事事件の弁護は、グラディアトル法律事務所にご相談ください

ご家族や恋人が逮捕・起訴され、刑事裁判を控えて不安を抱えている方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

刑事事件は、前科がつくことや、実刑判決となれば刑務所に収容されることなど、今後の人生に大きな影響を及ぼす重大な問題です。裁判が近づくにつれて、「どのような判決が下されるのか」「執行猶予はつくのか」「情状証人として何ができるのか」といった不安が募ることでしょう。

被告人にとって最良の結果を得るためには、刑事事件に精通した弁護士による戦略的な弁護活動が不可欠です。

グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、圧倒的なノウハウと実績を有しています。

それぞれの弁護士が得意分野をもっておりますので、事件の内容や被告人の状況に応じて、充実した刑事弁護をご提供いたします。

「現在の弁護活動にご不安がある」、「家族にどんな判決が下されるか不安」、「情状証人として何を準備すればよいかわからない」「執行猶予を獲得したい」など、どんなお悩みでも構いません。

弊所では、24時間365日相談を受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉情状証人になる前に知っておくべきこと

・ 情状証人に選ばれるのは主に家族

(配偶者、両親、成人した子ども等)

・ 証人尋問は1人あたり10~20分程度が目安

・ 宣誓後の虚偽証言は偽証罪に問われる(3月以上10年以下の拘禁刑)

・ 被告人が再犯しても情状証人に法的責任はない

◉情状証人の裁判当日の流れ

①裁判所到着後、弁護士と合流して法廷へ

↓

②証人出頭カード・宣誓書への記入

↓

③開廷から自分の順番までは待合室または傍聴席で待機

↓

④人定質問・宣誓|本人確認と宣誓文の読み上げ

↓

⑤弁護人による主尋問

↓

⑥検察官による反対尋問

↓

⑦弁護人・検察官からの再質問

↓

⑧裁判官による補充尋問

↓

証人尋問終了

◉尋問を乗り切るための3つのポイント

・ 弁護人と入念な打ち合わせをする

・ 嘘をつかずに、不利な事実も認めた上で前向きな姿勢を示す

・ 具体的な監督・更生プランを考えておく

以上です。この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。