「ニュースなどでよく耳にする、訴因変更って何?」

「なぜ裁判の途中で罪名が変わることがあるの?」

こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

訴因変更とは、刑事裁判の途中で、検察官が「公訴事実(訴因)」を変更する手続きのことです。

たとえば、「危険運転致死罪へ訴因変更」といった報道を見かけたことはありませんか?

当初は「過失運転」で起訴されていたものが、より重い「危険運転」に変更される、これがまさに訴因変更の典型例です。

訴因変更が行われると、被告人は新たな罪名への防御準備が必要となり、裁判の流れが大きく変わることもあります。

本記事では、訴因変更の基本的な内容について、法律初心者の方でもスムーズに読み進められるように、分かりやすく解説していきます。

目次

訴因変更とは?

訴因変更(そいんへんこう)とは、刑事裁判の途中で、検察官が主張する「公訴事実(訴因)」を変更する手続きです。

たとえば、最初は「物を盗んだ(窃盗罪)」として起訴された裁判が、審理が進むにつれて、「実は相手を怖がらせて、無理やり物を差し出させていた」という恐喝罪だったと判明したとします。

この場合、検察官は裁判所に許可を得て、公訴事実を「窃盗罪」から「恐喝罪」に変更します。これが「訴因変更」です。

そもそも「訴因」とは?

訴因変更を理解するためには、まず「訴因」という言葉を知る必要があります。

「訴因」とは、簡単に言えば「検察官が主張している、具体的な犯罪事実」のことです。

検察官が裁判所に提出する「起訴状」には、「被告人は、いつ、どこで、誰に対し、何をしたか」という、犯罪の具体的な内容が書かれていますが、この内容こそが「訴因」にあたります。

刑事裁判における審判の対象、いわば裁判の「テーマ」のようなものです。

被告人と弁護人は、この「訴因」というテーマに対して、「そのような事実はやっていません」「内容は一部違います」といった主張や反論をしながら、裁判を進めていくのです。

そして裁判所も、ここで設定されたテーマ(訴因)についてのみ、それが事実なのかそうではないのかを審理します。

したがって、もし被告人が起訴状に書かれていない別の犯罪を犯していたとしても、それは刑事裁判では審理の対象外となります。

なぜ訴因変更が必要になるのか

では、なぜ一度決めた裁判のテーマ(訴因)を、途中で変更する必要が出てくるのでしょうか。

これは、捜査段階では分からなかった事実が、法廷での証人尋問や新たな証拠の提出によって、裁判の途中で明らかになるケースがあるからです。

たとえば、検察官が「被告人は被害者を騙し、お金を振り込ませた」として「詐欺罪」で起訴したとします。しかし、裁判で証人を呼んで話を聞いてみると、実際には「家族に危害を加えると脅し、怖がらせてお金を奪っていた」という実態が明らかになりました。

この場合、罪名は「詐欺罪」ではなく「恐喝罪」にあたる可能性が高くなります。

しかし、裁判のテーマはあくまで「詐欺罪」です。そのため、裁判所は「被告人は詐欺をしたか」しか判断できません。いくら恐喝をした証拠が揃っていても、「詐欺をしていない」以上、無罪判決を出さざるを得ないのです。

これでは、真相の追求という意味でも決して望ましいとはいえません。そこで、裁判のテーマ(審判の対象)を変えるために「訴因変更」が必要になるのです。

訴因変更による被告人側(弁護人)への影響

とはいえ、訴因変更は、被告人と弁護人に大きな影響を及ぼします。

訴因変更によって新たな事実や罪名が審理の対象となると、被告人側はその点について、追加で防御の準備をしなければならないからです。

たとえば、「盗んではいない」という事実を証明しようと準備していたのに、途中で「怖がらせてお金を奪っていた」という事実に変わった場合、防御の方法や集めるべき証拠も変わってきます。

これでは、被告人にとって不意打ちとなり、公平な裁判とはいえません。

そこで、刑事訴訟法では、被告人の防御権を守るためのルールが定められています。

■刑事訴訟法 第三百十二条

⑦ 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。

簡単に言うと、「訴因変更で被告人が不利になりそうな時は、防御の準備をするために裁判を一旦ストップしなければならない」と決められているのです。

このほか、変更後の訴因に対して被告人が罪を認めるかどうかを改めて確認する「罪状認否」も改めて行われる運用がされています。

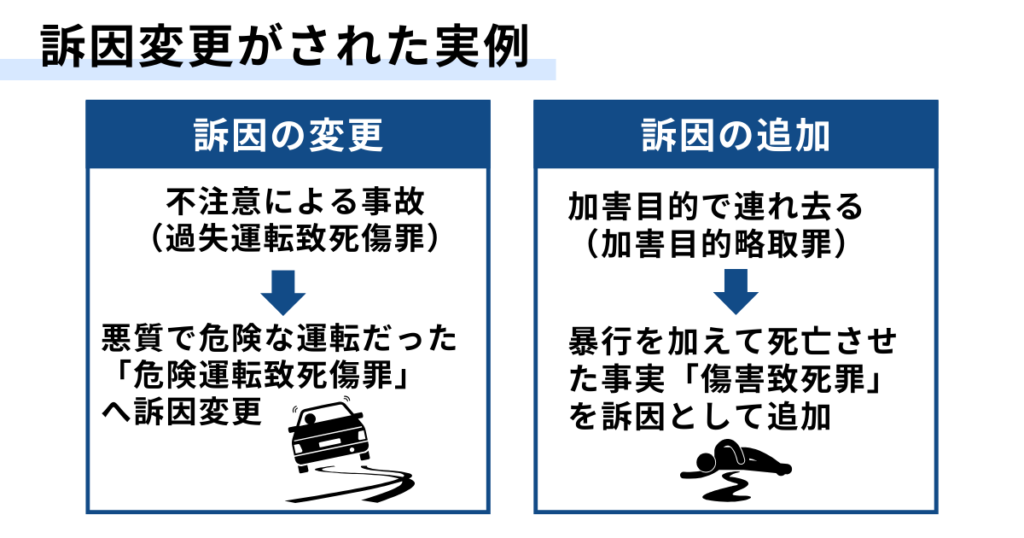

訴因変更がされている事件の実例

ここまでの訴因変更の仕組みや必要性を説明してきました。しかし、法律のルールだけでは、なかなか具体的なイメージが湧きにくいかもしれません。

そこで2章では、実際に訴因変更が報道された事件のニュースをいくつかご紹介します。

交通事故による訴因変更

実務上、訴因変更がよく見られるのは、自動車の交通事故です。

当初は「不注意による事故(過失運転致死傷罪)」として起訴されたものの、その後の公判で、被告人の運転が悪質で極めて危険だったことが固まり、「危険運転致死傷罪」への訴因変更がされるようなケースは、毎日のように報道されています。

「危険運転」への訴因変更認める 埼玉・川口の125キロ逆走死亡事故でさいたま地裁

(出典:讀賣新聞「2025/3/26 18:40」)

自動車事故の罪には「過失運転致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」がありますが、このうち「危険運転致死傷罪」のみが「裁判員裁判」の対象となります。

そのため、訴因変更によって罪名が「過失運転」から「危険運転」に切り替わると、それに伴って公判も裁判員裁判へと変更される可能性が高くなります。

訴因の追加による訴因変更

訴因変更には、罪名を全く別のものに変えるだけでなく、審理の対象となる罪を追加する「訴因の追加」という形もあります。

以下は、訴因変更によって当初の起訴内容に別の罪が追加されたケースです。

2人に傷害致死の訴因追加 青森のトラック運転手遺棄事件

(出典:産経新聞 2024/7/23 21:29」)

この事件では、もともと「加害目的で人を連れ去った(加害目的略取罪)」として裁判が始まっていました。そして、その後の審理で、連れ去った男性に暴行を加えて死亡させた事実も固まったため、検察官が「傷害致死罪」を訴因として追加したものです。

これにより、裁判所は「加害目的略取罪」だけでなく、「傷害致死罪」についても審理・判断できることになります。

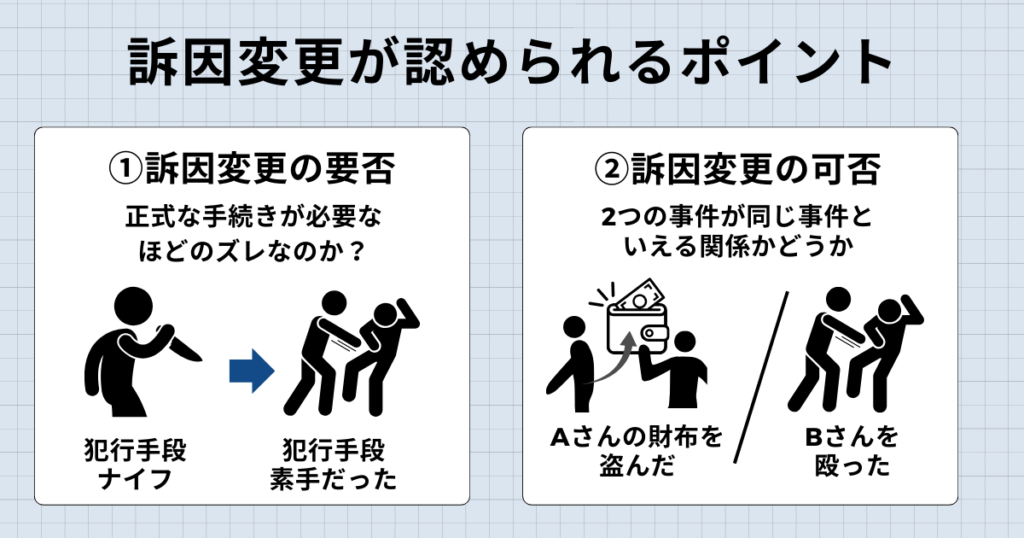

訴因変更が認められるかのポイントは2つ

訴因変更は、検察官がいつでも自由に行えるわけではありません。訴因変更が認められるのは、大きく以下2つのポイントを満たした場合です。

訴因変更の要否

1つ目のポイントは、「そもそも訴因変更という正式な手続きが必要なほどのズレなのか」という点です。

実は、起訴状に書かれた内容と、裁判所が認定する事実に多少の違いがあっても、必ずしも訴因変更が求められるわけではありません。訴因変更がされるのは、審判の対象に大きな変更が生じてしまう場合に限られます。

たとえば、起訴状では「令和6年3月15日午後2時頃」と書かれていた犯行時刻が、実際には「午後2時5分頃」だったというようなケースでは、通常、訴因変更は行われません。

一方で、犯行日が全く別の日になったり、犯行の手段が「ナイフ」から「素手」に変わったりするような場合は、審判の対象が変更になるため、訴因変更が必要となります。

訴因変更の可否

2つ目のポイントは、「その変更を認めてよいか(許可できるか)」という点です。

訴因変更が必要なら、どんな変更でも認められるわけではありません。

刑事訴訟法312条は、訴因変更が認められるケースを、「公訴事実の同一性を害さない限度において」と限定しています。

■刑事訴訟法 第三百十二条

裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。

「公訴事実の同一性」とは、簡単に言えば「2つの事件が同じ事件といえる関係にあるのか」ということです。

たとえば、「3月15日に東京でAさんから財布を盗んだ」という窃盗罪から、「5月20日に大阪でBさんを殴った」という傷害罪への変更は、認められません。これらは全くの別事件なので、「公訴事実の同一性」が保たれていないからです。

一方、「3月15日にAさんから財布を盗んだ」から「3月15日にAさんを脅して財布を奪った」への変更であれば、同じ日時・場所・被害者での出来事なので、公訴事実の同一性が認められる可能性が高くなります。

訴因変更が認められるケース・認められないケース

では、実際にどのような場合に訴因変更が認められ、どのような場合に認められないのか、それぞれの具体例を見ていきましょう。

訴因変更が認められるケース

訴因変更が認められやすいのは、審理によって時間的・場所的な差異が判明した場合です。

たとえば、「午前9時に行われた」とされていたものが、実際には「午前10時」だったような場合、訴因変更が認められます。

1時間のズレは決して小さくありませんが、同じ日・同じ場所での犯行であれば、公訴事実の同一性は保たれると判断されるからです。

殺人罪などでも、場所的な違いがあったとして、訴因変更が認められた事件があります。

たとえば、2005年にあった「栃木小1女児殺害事件」では、高裁で行われた控訴審によって「犯行場所・日時」の訴因変更が認められました。

殺害日時・場所拡大する訴因追加認める 被告は再び無罪主張 栃木女児殺害事件控訴審

(出典:産経新聞 2018/3/30 00:32)

訴因変更が認められないケース

一方で、訴因変更が認められないのは、公訴事実の同一性がない場合です。

たとえば、公訴事実の同一性が認められなかった判例として、「過失運転致傷罪」から「犯人隠匿罪」への訴因変更があります。(東京高判 昭和40年7月8日)

この判例では、交通事故を起こして「過失運転致傷罪」で起訴された被告人について、実は身代わりとして出頭していただけだったことが判明し、「過失運転致傷罪」から「犯人隠匿罪」の訴因変更が認められるかが問題となりました。

裁判所は、「過失運転致傷罪」と「犯人隠匿罪」では、罪質、被害法益、行為の客体及び態様、構成要件要素などが全く異なるため、「公訴事実の同一性が認められない」と判断しています。

このような場合、検察官が犯人隠匿罪での処罰を求めるのであれば、訴因変更ではなく、改めて起訴することになります。

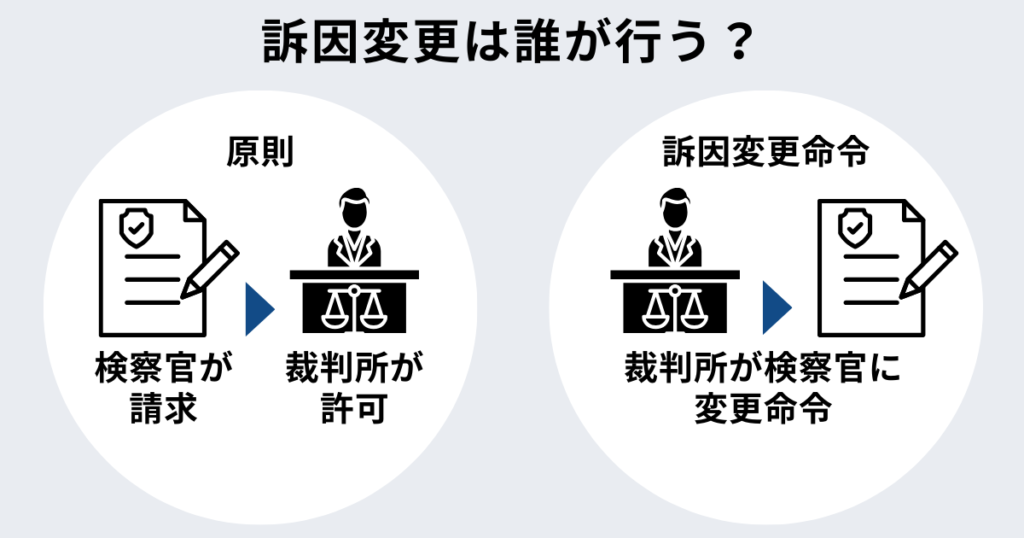

訴因変更は誰が行う?

では、実際の裁判において、訴因変更の手続きは誰がどのように進めるのでしょうか。

原則は検察官が請求して、裁判所が許可する

訴因変更の原則は、検察官が「訴因変更許可請求」をすることです。

検察官は、裁判の進行状況や新たに判明した事実を踏まえて、訴因を変更する必要があると判断した場合、裁判所に対して訴因変更の許可を求めます。

そして、公訴事実の同一性を害さない場合は、裁判所はこれを認めなければいけません。

第三百十二条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。

裁判所が検察官に命令するケースもある(訴因変更命令)

一方で、例外的に、裁判所が検察官に訴因変更を「命令」することもあります。

たとえば、裁判の審理が進む中で、裁判官が「どう見ても起訴状に書かれている罪ではなく、別の罪が成立するだろう」と心証を抱いたとします。しかし、検察官が何らかの理由で訴因変更の請求をしない、というケースも稀にあります。

しかし、このとき裁判官が「起訴状の罪は証明されていないから無罪」と判決を下すのは、真実の発見という観点からも、妥当ではありません。

そこで、裁判所が検察官に対し、訴因を変更するよう命令できるという仕組みになっています。

第三百十二条

② 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。

まとめ

最後に、この記事のポイントをまとめます。

◉訴因変更の基本

訴因変更とは?

→刑事裁判の途中で、検察官が主張する罪の内容(訴因)を変更する手続きのこと。

なぜ必要?

→裁判の途中で明らかになった事実に合わせて、審理の対象を正しく設定し直すため。

被告人側(弁護人)への影響は?

→防御対象が変わるので、立証方法や集めるべき証拠が変わる。罪状認否なども再度行われる。

◉訴因変更が認められるかのポイント2つ

①訴因変更の要否

→そもそも訴因変更の手続きが必要なほど重大なズレか。犯行時間の5分の違いなど、軽微な変更なら、訴因変更は必要ない。

②訴因変更の可否

→「公訴事実の同一性」があるか。全くの別事件への変更はできず、あくまで「同じ事件」といえる関係がある範囲に限られる。

◉訴因変更は誰が行う?

原則

→検察官が裁判所に許可を請求し、裁判所は「公訴事実の同一性」がある限り許可しなければならない。

例外(訴因変更命令)

→審理の経過に鑑み適当と認めるときは、裁判所が、検察官に訴因の変更を命令することもできる。

以上です。

刑事裁判でお困りの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、圧倒的なノウハウと実績を有しています。

それぞれの弁護士が得意分野をもっておりますので、各事件の特性に応じた充実した刑事弁護をご提供いたします。