「逮捕状がなくても逮捕されるケースとは?」

「逮捕状が出されるまでの流れ・出された後の流れを知りたい」

「逮捕状による逮捕を回避する方法はある?」

突然、自分や家族が刑事事件に関わり「逮捕されるかもしれない」という状況に直面したとき、多くの方が強い不安を抱えます。その際にまず押さえておくべき重要なポイントが「逮捕状」です。逮捕状とは、裁判官が発付する令状のことで、警察が被疑者を逮捕する際に必要とされるものです。通常、逮捕はこの逮捕状に基づいて行われ、本人に逮捕状が提示されて初めて身柄を拘束されます。

もっとも、すべての逮捕に逮捕状が必要というわけではありません。現行犯逮捕や緊急逮捕といった例外的なケースでは、逮捕状なしでも逮捕される可能性があります。そのため「逮捕状が出ていないから安心」とは言い切れず、刑事手続きの仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、

| ・逮捕状の基本的な意味 ・逮捕状が発布されるまでの流れ ・実際に逮捕が行われた後の手続きの進み方 |

などをわかりやすく解説します。

もしご自身やご家族に逮捕の可能性がある場合は、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

目次

逮捕状とは?

逮捕状とは、警察官などの捜査機関が被疑者を逮捕するために、裁判官が発付する令状のことをいいます。日本国憲法33条には「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発する令状によらなければ逮捕されない」と定められており、逮捕に際しては必ず裁判官のチェックを受ける仕組みになっています。これは、警察による恣意的な逮捕や人権侵害を防ぐための重要な仕組みです。

逮捕状には、被疑者の氏名や住居、逮捕されるべき犯罪事実の概要、そして逮捕を命じる裁判官の署名・押印などが記載されます。警察官は逮捕を行う際、この逮捕状を被疑者本人に提示し、逮捕の理由を明らかにしなければなりません。もし逮捕状が存在しない場合、原則として警察は人を逮捕することはできません。

つまり逮捕状とは、捜査機関が被疑者の身柄を拘束するための「法的なお墨付き」といえるものです。逮捕される可能性がある状況では、この逮捕状の意味や役割を正しく理解しておくことが、自分や家族の権利を守るうえで非常に重要になります。

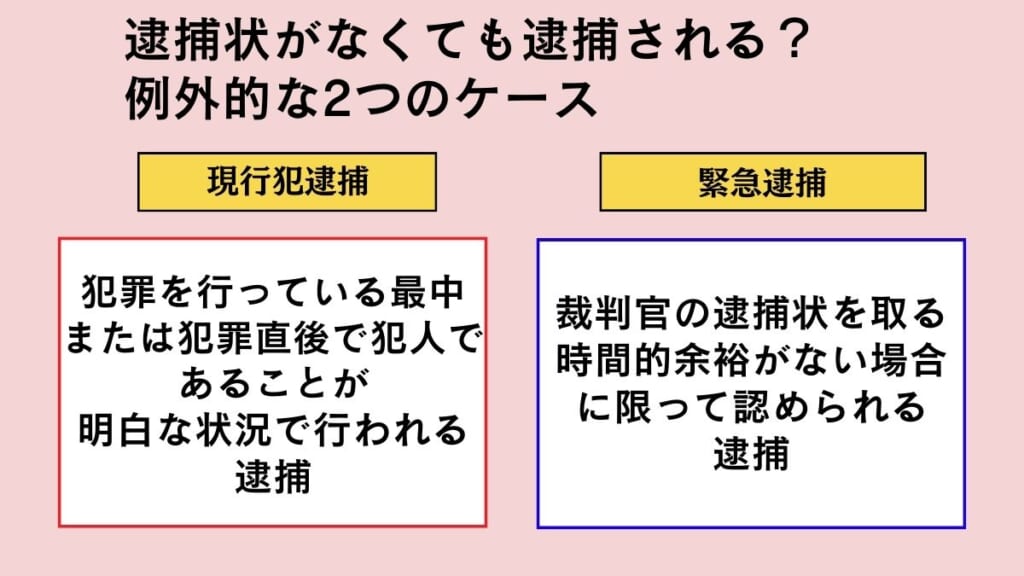

逮捕状がなくても逮捕される?例外的な2つのケース

通常、警察が人を逮捕するためには裁判官が発付する逮捕状が必要です。しかし、日本の刑事手続きでは、例外的に逮捕状がなくても逮捕が認められる場合があります。それが「現行犯逮捕」と「緊急逮捕」の2つです。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、犯罪をまさに行っている最中、または犯罪直後で犯人であることが明白な状況で行われる逮捕を指します。刑事訴訟法212条では「現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者」を現行犯人とし、逮捕状なしで逮捕できると規定されています。

たとえば、万引きをして商品を持ち出そうとしている人や傷害事件を起こして逃げようとする人が警察官や周囲の人に取り押さえられる場合が典型例です。

また、現行犯逮捕は、警察官だけでなく、一般人でも行うことが可能です。これを「私人逮捕」と呼びます。

ただし、私人逮捕を行う場合はすぐに警察へ引き渡す必要があり、過剰な拘束は逆に違法となるおそれがあるため注意が必要です。

緊急逮捕

緊急逮捕とは、一定の重大な犯罪が行われ、裁判官の逮捕状を取る時間的余裕がない場合に限って認められる逮捕です(刑事訴訟法210条)。

ただし、緊急逮捕を行った場合でも、警察は、その後速やかに裁判官へ逮捕状の請求を行い、逮捕の正当性を確認してもらわなければなりません。もし裁判官が逮捕の必要性を認めなければ、逮捕は無効となり被疑者は釈放されます。

緊急逮捕が認められるのは、死刑または無期懲役(拘禁刑)・長期3年以上の懲役または禁錮(拘禁刑)に当たる罪に限定されます。たとえば、殺人・強盗・強制性交・薬物犯罪など、社会的に重大な事件に該当する犯罪が対象です。したがって、軽微な犯罪で緊急逮捕が行われることはありません。

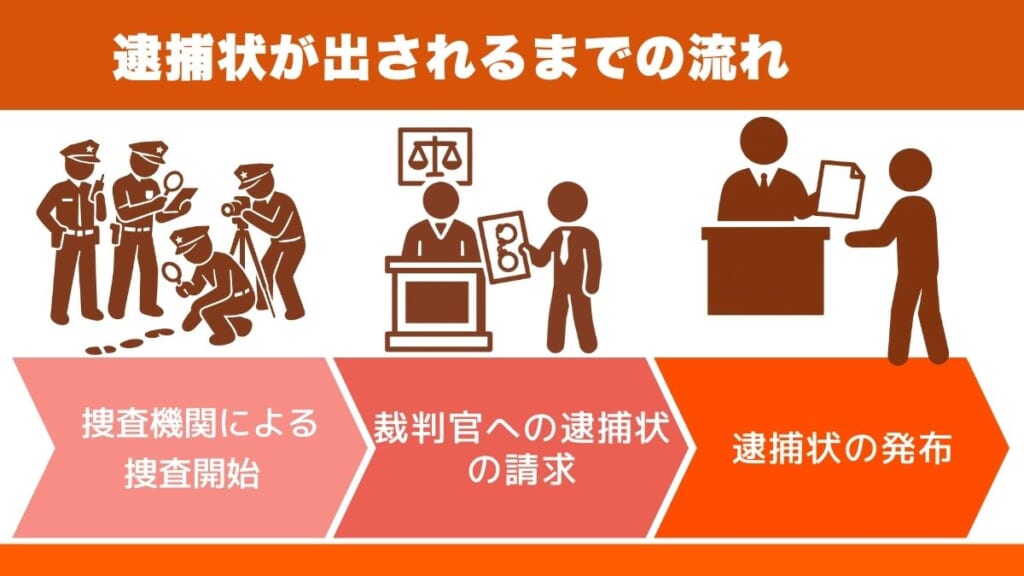

逮捕状が出されるまでの流れ

逮捕状は警察が自由に出せるものではなく、裁判官の厳格な審査を経て発付されます。ここでは、逮捕状が出されるまでの一般的な流れを確認しておきましょう。

捜査機関による捜査開始

事件が発生すると、警察や検察などの捜査機関が捜査を開始します。捜査の目的は「被疑者を特定すること」と「犯罪事実を立証する証拠を集めること」です。

たとえば、被害者や目撃者からの供述、現場の防犯カメラ映像、指紋やDNAなどの物的証拠が収集されます。これらの捜査によって、誰がどのような犯罪を行ったのかが明らかにされます。

裁判官への逮捕状の請求

捜査の結果、被疑者が特定でき、さらに証拠隠滅や逃亡の可能性があると判断した場合、裁判官に逮捕状を請求します。

このとき重要なのは、単に「犯罪の疑いがある」というだけでは不十分で、逮捕する必要性(逃亡のおそれ、または証拠隠滅のおそれ)が合理的に説明できなければなりません。裁判官は「被疑者が罪を犯した相当な理由」と「逮捕の必要性」の両方を満たすかを慎重に審査します。

逮捕状の発布

裁判官が逮捕の要件を満たすと判断した場合、逮捕状が発付されます。

逮捕状には、被疑者の氏名や住所、逮捕の対象となる犯罪事実の概要、裁判官の署名・押印などが記載されます。

発布された逮捕状は、警察に戻され、実際の逮捕の場面で被疑者に提示されることになります。

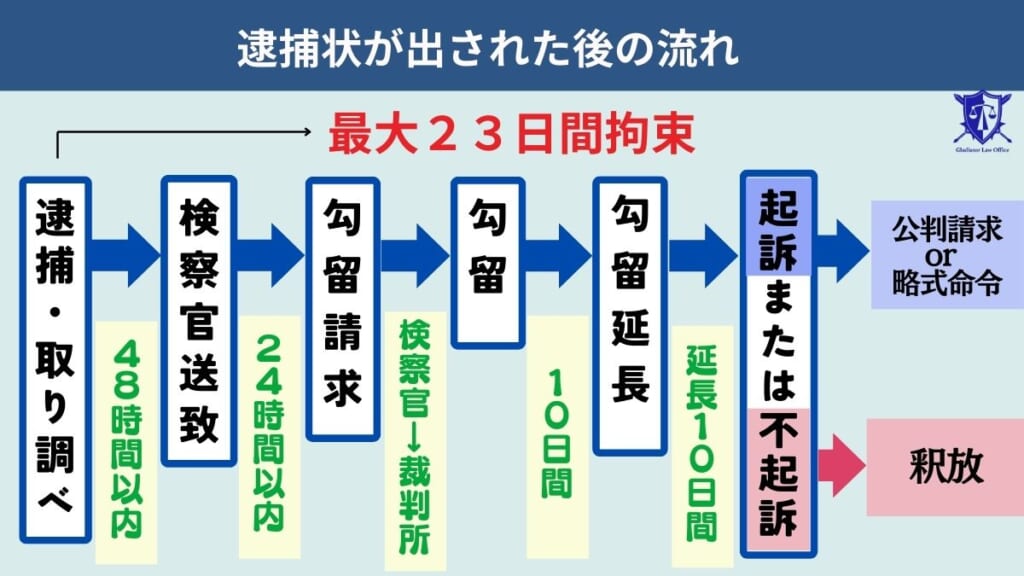

逮捕状が出された後の流れ

逮捕状が発布されると、警察は被疑者の身柄を確保し、刑事手続きが本格的に進んでいきます。以下では、逮捕状が出た後の一連の流れを順を追って説明します。

被疑者に逮捕状を提示して逮捕する

警察官は、被疑者を逮捕する際、必ず裁判官が発付した逮捕状を提示し、逮捕の理由を明らかにしなければなりません。逮捕状を見せずに逮捕した場合は違法な逮捕となり、後の手続きが無効とされる可能性があります。

被疑者を警察署に連行して取り調べを行う

逮捕された被疑者は、警察署に連行され、取調室で事情聴取を受けます。

取り調べは事件の事実解明を目的として行われますが、この段階で被疑者は、憲法で保障された黙秘権を行使することも可能です。

検察官に被疑者の身柄を送致・検察官による勾留請求

逮捕後、警察は原則として48時間以内に被疑者の身柄と事件記録を検察官に送致します。

その後検察官はさらに最大24時間以内に、裁判官へ勾留請求を行うかどうかを判断します。つまり、逮捕から最大72時間以内に勾留するかどうかの決定がなされるのです。

裁判官が勾留・勾留延長の判断を行う

裁判官は、検察官の勾留請求を受け、被疑者を10日間拘束する「勾留」を認めるかどうかを審査します。証拠隠滅や逃亡のおそれが高いと判断されれば勾留が認められ、必要に応じてさらに10日間(最大20日間)延長される場合もあります。

検察官が起訴または不起訴の判断をする

勾留期間中、検察官は証拠を精査し、被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。

起訴されれば刑事裁判に進み、不起訴となれば被疑者は釈放されます。不起訴には「嫌疑不十分」「起訴猶予」などの理由があり、弁護士による示談交渉などの弁護活動が不起訴につながるケースも少なくありません。

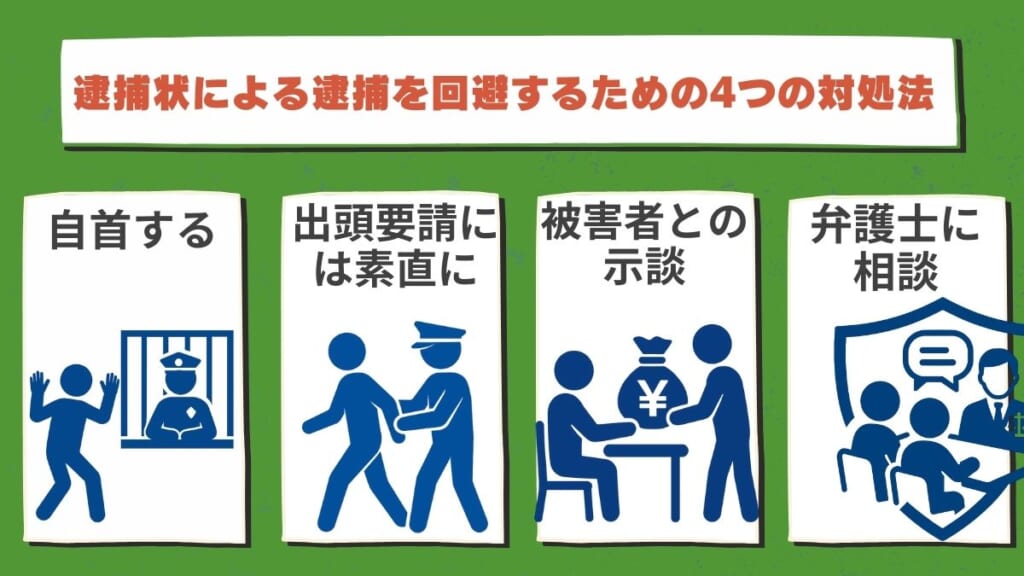

逮捕状による逮捕を回避するための4つの対処法

何らかの罪を犯したとしても、すべての事件で逮捕されるとは限りません。適切な行動を取れば、逮捕を回避できる可能性があります。以下では、逮捕を回避するための代表的な4つの方法を紹介します。

自首をする

犯罪が発覚する前に自ら警察に出頭し、事件の関与を認める「自首」は、逮捕回避につながる有効な手段です。自首をすることで逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと判断されれば、身柄を拘束されずに在宅事件として処理されることがあります。

さらに、自首は、任意的な刑の減軽事由とされてしますので、量刑において有利になることが多く、刑事裁判になった場合にも有利に働きます。

警察からの出頭要請には素直に応じる

警察が任意の事情聴取を求めてきた際に拒否したり逃げたりすると、逮捕の必要性が高いと判断されるおそれがあります。

逆に、誠実に応じて事情を説明すれば「身柄を拘束しなくても大丈夫」と判断され、逮捕を避けられる可能性が高まります。

被害者との示談交渉を進める

被害者がいる事件では、示談の成立が逮捕回避に大きく影響します。被害者が「処罰を望まない」という意思を示せば、逮捕の必要性を低く評価するケースも少なくありません。

ただし、被害者と直接やり取りすると逆にトラブルになることがあるため、示談交渉は弁護士を通じて行うことが望ましいです。

弁護士に相談する

逮捕を回避するためには、早期に弁護士へ相談することがもっとも重要です。

弁護士は、捜査機関に対し「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」ことを主張したり、被害者との示談交渉を代理して進めたりすることができます。

もし逮捕された場合でも、勾留請求に対抗して早期釈放を実現することができます。

逮捕状に関するよくある質問(Q&A)

逮捕状に関しては、一般の方にはなじみが薄いため、疑問や不安を抱く方も少なくありません。ここでは代表的な質問とその回答を紹介します。

逮捕状が出ているかどうかを知る方法はある?

基本的に、本人や家族が逮捕状の発布状況を事前に知ることはできません。逮捕状は、捜査機関の内部で扱われるため、一般に公開されることはないからです。実際に逮捕される場面で初めて、警察官が逮捕状を提示して明らかになります。

ただし、弁護士に依頼すれば、捜査機関と交渉する中で「逮捕の可能性があるかどうか」について一定の情報を得られる場合があります。心配な場合は早めに弁護士に相談することが重要です。

逮捕状の緊急執行とはどのような手続き?

逮捕状の緊急執行とは、現場の事情により逮捕状の現物を直ちに提示できない場合に、

| ・被疑事実の要旨 |

| ・逮捕状が発付されている事実 |

を告げて先に身柄を確保し、その後できる限り速やかに逮捕状を呈示する手続です。

逮捕状が不要な現行犯逮捕や緊急逮捕とは異なりますので、注意が必要です。

逮捕状に有効期限はある?

逮捕状には有効期限が定められています。刑事訴訟法では、逮捕状は原則として発布から7日以内に執行しなければ効力を失うとされています。つまり、逮捕状が出ても7日以内に逮捕されなければ、その逮捕状は失効します。

もっとも、期限が切れたとしても再度逮捕状を請求できますので、逮捕の可能性がなくなるわけではありません。

家族が逮捕されてしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

ご家族が突然逮捕されてしまうと、「なぜ逮捕されたのか」「今すぐ面会できるのか」「釈放は可能なのか」といった不安で頭がいっぱいになるはずです。逮捕は、社会的信用や職場、学業に大きな影響を与えるため、初動対応を誤ると取り返しのつかない結果を招くことがあります。こうしたときに頼れるのが、刑事事件に強い弁護士です。

グラディアトル法律事務所では、逮捕直後から弁護士が迅速に警察署へ駆けつけ、被疑者本人と接見して状況を確認します。ご家族が直接面会できない状況でも、弁護士ならすぐに本人と会い、現在の心境や取調べの様子を把握した上で適切なアドバイスを行うことが可能です。さらに、検察官による勾留請求を阻止するための意見書提出や、勾留が認められた場合でも早期の釈放を求める働きかけを行います。

また、事件によっては被害者との示談交渉が身柄解放や不起訴処分につながることもあります。当事務所は豊富な刑事弁護経験をもとに、迅速かつ適切に示談を進め、依頼者の利益を最大限に守る活動を行っています。

ご家族だけで警察や検察とやり取りをするのは非常に困難です。専門知識を持つ弁護士の介入によって、手続きの流れや今後の見通しを的確に把握し、最善の解決に向けた対応を取ることができます。

突然の逮捕でお困りの際は、一刻も早くグラディアトル法律事務所にご相談ください。刑事事件に強い弁護士が即座に対応し、ご本人とご家族を全力でサポートいたします。

まとめ

逮捕状は、裁判官が発付する令状であり、警察が被疑者を逮捕するために欠かせない手続きです。例外的に現行犯逮捕や緊急逮捕もありますが、基本は逮捕状に基づき逮捕が行われます。逮捕状が出るまでには捜査や裁判官の審査があり、逮捕後は勾留・起訴と刑事手続きが進んでいきます。

ただし、自首や示談、弁護士への相談など適切な対応をとれば逮捕を回避できる可能性もあります。

ご自身やご家族が逮捕に直面した場合は、一人で悩まず、刑事事件に強いグラディアトル法律事務所にご相談ください。