「少年事件の保護観察とはどのような内容なの?」

「保護観察中の生活で気を付けるべき点とは?」

「保護観察中に遵守事項に違反するとどうなる?」

少年事件で家庭裁判所の審判を受けた結果、「保護観察」という処分が言い渡されることがあります。保護観察とは、少年院に収容するほど重大ではないが、そのまま放置すると再び非行に及ぶおそれがあると判断された場合に、社会の中で更生を図るための仕組みです。保護司や保護観察官の指導を受けながら生活を送り、社会のルールを学び直すとともに、家庭や学校で安定した生活を築くことが求められます。

もっとも、保護観察中は自由に生活できるわけではなく、定期的に保護司との面接を行い、一般的な遵守事項や個別に課される特別遵守事項を守らなければなりません。違反すれば警告を受けたり、場合によっては少年院送致となるリスクもあります。

本記事では、

・少年事件における保護観察の意味や目的

・保護観察が言い渡される典型的なケース

・保護観察中のルールと違反時の流れ

などについて詳しく解説します。

今まさに対応に悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

少年事件における保護観察とは?

少年事件で家庭裁判所の審判を受けた場合、比較的多く選ばれるのが「保護観察」です。保護観察は、少年を施設に収容せず社会の中で更生を図るための制度であり、保護司や保護観察官の支援を受けながら生活を送ることになります。以下では、保護観察の意義や目的、少年事件における保護観察の種類について説明します。

保護観察の意義と目的

保護観察とは、非行を起こした少年が社会の中で再び立ち直れるように支援・指導する制度です。単に行動を監視するのではなく、生活習慣の改善や学業・就労のサポートを通じて、社会に適応できる力を養うことが目的とされています。

家庭裁判所が「少年院に入れるほどではないが、一定の監督と指導が必要」と判断した場合に言い渡され、少年は在宅のまま生活を続けながら、保護司との面接や日常生活のチェックを受けます。

このように保護観察は、少年の健全育成と再非行防止のための重要な処分と位置づけられています。

少年事件における保護観察の種類

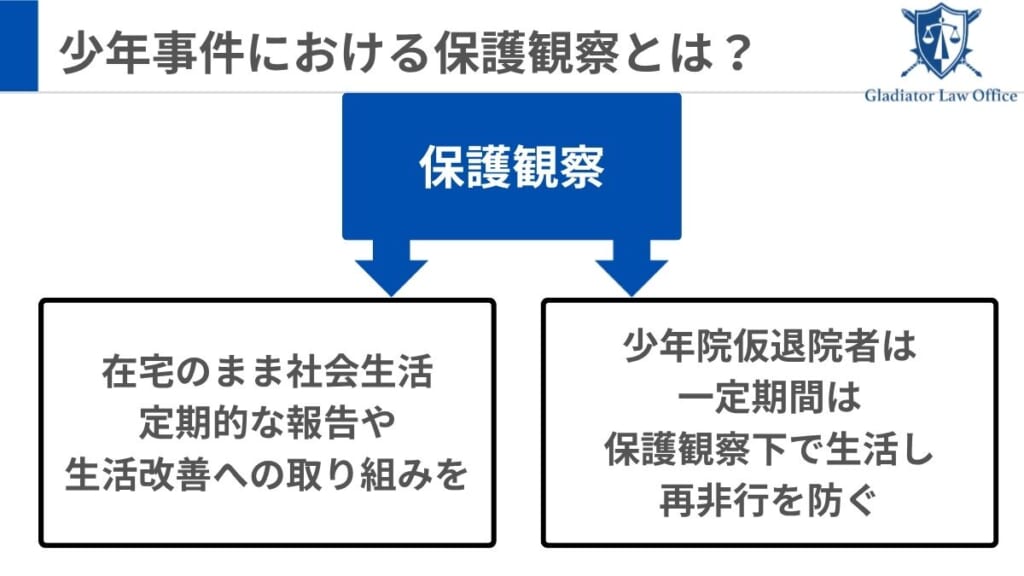

少年に対する保護観察は、実は一種類ではありません。家庭裁判所の処分としての保護観察と、少年院からの仮退院後に課される保護観察の2つが存在します。少年の立場や事件の状況によって、どちらの保護観察が適用されるかが変わります。

【保護処分としての保護観察】

家庭裁判所が審判を経て言い渡されるのが保護処分としての保護観察です。

在宅のまま社会生活を続けることが許される一方で、定期的な報告や生活改善への取り組みが求められます。

少年院送致と比べれば自由は大きく制限されませんが、反省と更生に向けた努力を継続することが不可欠です。

【少年院仮退院者に対する保護観察】

少年院での矯正教育を終えた少年が、社会に復帰する過程で課されるのが少年院仮退院者に対する保護観察です。

少年院を出た後すぐに完全な自由が与えられるわけではなく、一定期間は保護観察下で生活し、再非行を防ぎつつ社会適応を進めていきます。保護司や保護観察官との関わりを通じて、家庭や学校、職場で安定した生活を築けるよう支援を受けるのが特徴です。

少年審判で保護観察が言い渡される典型的なケース

家庭裁判所は、少年の非行の内容や生活環境、本人の反省の度合いなどを総合的に判断して処分を決定します。その中でも保護観察は、「比較的軽微な事件で、社会の中で立ち直りが可能」と考えられるケースで選択されることが多い処分です。以下では、少年審判で保護観察が言い渡される典型的なケースを紹介します。

比較的軽微な犯罪であり、犯罪傾向が進んでいないケース

万引きや軽い暴行など、比較的軽微な非行にとどまる場合は、少年院に収容するほどではないと判断されることがあります。犯罪傾向が進んでいないと認められると、在宅のまま指導を受ける保護観察が適切とされるケースが多いです。

社会内での立直りが期待できるケース

家庭環境や学校生活が比較的安定しており、本人が再び非行に走る可能性が低いと判断されれば、保護観察処分が選ばれる傾向にあります。

たとえば、学校に通い続けている、アルバイトをしているなど、社会との接点がしっかりある場合には、社会内での更生が選択される可能性が高いです。

本人が十分に反省していて、家庭環境にも問題がないケース

非行に対して真摯に反省しており、再び同じ行為をしないという意思が確認できる場合も、保護観察が選ばれる典型的な場面です。

また、家庭が少年を支えられる環境にあることも重要な要素です。家族が更生に協力的であるほど、社会の中での立ち直りが実現しやすいため、家庭裁判所も保護観察を選択しやすくなります。

保護観察中の基本的な生活ルール|守らなければならない義務と制限

保護観察は、社会の中で更生を図るための処分ですが、自由に生活できるわけではありません。対象となった少年は、保護観察官や保護司からの指導を受けつつ、決められたルールに従って生活しなければなりません。以下では、保護観察中に守るべき基本的な生活ルールを説明します。

保護司との定期的な面接

保護観察を受ける少年は、地域で担当する保護司と定期的に面接を行わなければなりません。

面接では、学校生活や家庭での状況、友人関係などについて話し合い、生活態度の改善や将来に向けた助言を受けます。保護司は、少年の成長を支える存在であると同時に、遵守事項が守られているかを確認する役割も担っています。

一般遵守事項|すべての保護観察対象者に課される基本的な義務

一般遵守事項とは、すべての保護観察対象者に共通して課される基本的なルールです。たとえば、以下のような義務が含まれます。

| ・法律を守り、再び非行をしないこと ・誠実に働き、学業や職業に励むこと ・定められた住居に住み、勝手に転居しないこと ・定期的に保護司や保護観察官に生活状況を報告すること |

これらは学生・社会人として当たり前のルールを学び直すための基本的な枠組みであり、守らなければ厳しい処分が下される可能性があります。

特別遵守事項|対象者に応じて個別に課される特別な義務

特別遵守事項は、少年の非行の内容や生活環境に応じて個別に設定されるルールです。たとえば、薬物事件を起こした少年には「薬物を使用してはならない」、暴力事件を起こした少年には「特定の人物に近づかない」といった制限が課されることがあります。

このような個別の義務は、再非行の防止に直結するため非常に重要です。対象者が自分の弱点を克服し、健全な生活を送れるようにするために必要な措置といえます。

保護観察期間中に遵守事項に違反するとどうなる?

保護観察中の少年は、一般遵守事項や特別遵守事項を守る義務があります。これらを違反する少年院に送致される可能性もありますので注意が必要です。以下では、保護観察期間中に遵守事項に違反した場合のリスクと違反時の流れを説明します。

遵守事項に違反すると少年院送致のリスクがある

保護観察のルールは「守らなければならない最低限の条件」として定められています。

したがって、これを破ると「社会での更生は難しい」と判断され、少年院に送致される可能性が高まります。特に、重大な違反(再度の非行、薬物使用、暴力事件の再発など)があった場合は、処分が重くなるのが通常です。

遵守事項に違反した場合の流れ

遵守事項に違反した場合は、以下のような手続きがとられます。

| ①保護観察官からの警告軽微な違反であれば、まず保護観察官や保護司からの口頭注意や警告にとどまります。この段階で真摯に反省し、行動を改めれば厳しい処分を回避できることもあります。 ②家庭裁判所への申請違反が繰り返されたり重大な違反があった場合、保護観察所は家庭裁判所に対し、少年院送致を求める申請を行います。 ③家庭裁判所での審判家庭裁判所は申請を受けて再度審判を行い、保護観察の継続か、より厳しい処分(少年院送致など)に変更するかを決定します。 |

このように、保護観察の違反は段階的に処理されますが、最終的には少年院送致という厳しい結果につながることがあるため、遵守事項を守ることが非常に重要です。

保護観察期間の目安と解除条件|68.6%が保護観察処分解除

保護観察はいつまで続くのか、どのような場合に終了できるのかは、少年や保護者にとって大きな関心事です。保護観察の期間は原則として一定の枠がありますが、必ずしも最後まで続くとは限らず、経過が良ければ途中で解除される可能性もあります。以下では、保護観察期間の基本的なルールと処分解除の条件について説明します。

保護観察期間は20歳に達するまで、または2年間

少年に対する保護観察の期間は、原則として20歳に達するまでですが、その期間が2年未満の場合は2年間とされています。

たとえば、16歳で保護観察となった場合、通常は最長で4年間続く可能性がありますが、必ずしも最大期間まで続くわけではありません。少年の成長や生活態度の改善状況を考慮して、より短期間で終了することもあります。

また、少年院から仮退院した場合の保護観察期間も、原則として20歳までですが、必要に応じて延長や解除が検討されることになります。

保護観察の経過が良好であれば早い段階で解除される可能性もある

保護観察中に遵守事項を守り、学校や家庭で安定した生活を送っていると認められた場合には、家庭裁判所の決定により早期に処分が解除されることがあります。

令和6年版犯罪白書によれば、保護観察処分を受けた少年のうち68.6%が途中で解除されています。

この数字は、多くの少年が保護観察を良好に乗り越え、社会の中で立ち直ることに成功していることを示しています。処分解除は「信頼の証」であり、本人にとっても更生の大きな励みとなるでしょう。

保護観察中の家庭や保護者の役割|家族の協力が重要な理由

保護観察は、少年が社会内で更生するための仕組みですが、その成功には家庭や保護者の協力が欠かせません。以下では、保護観察中に家庭や保護者が果たすべき役割について説明します。

家庭環境の安定化

家庭は、少年にとって、もっとも身近な生活の場であり、更生を支える大きな存在となります。家庭環境が不安定だと、少年が再び悪い仲間とつながったり、生活リズムを乱したりするリスクが高まります。

たとえば、保護者が規則正しい生活を共に送り、家庭内で落ち着いて過ごせる環境を整えることができれば再び非行に走る可能性は低くなります。また、家族との信頼関係を回復し、安心して相談できる雰囲気を作ることで、少年が孤立せず更生に向かいやすくなるでしょう。

再非行防止に向けた生活指導

家庭は、日常生活における教育と指導の場でもあります。学校やアルバイトへの出席確認、生活態度の見守り、夜遊びや交友関係への注意など日常的な支援が再非行の防止に直結します。

保護司や保護観察官と協力し、家庭でも「遵守事項を守ることの大切さ」を繰り返し伝えることが重要です。保護者が積極的に関わり、少年の努力を認めたり励ましたりすることで、本人の自信回復にもつながります。

少年事件で子どもが逮捕されたときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

お子さまが突然逮捕されてしまったとき、保護者は大きな不安と動揺に直面します。「この先どうなるのか」「保護観察や少年院送致になってしまうのではないか」と心配される方も少なくありません。少年事件は、処分が決まるまでの期間が短く、早期の対応が将来を大きく左右するため、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

グラディアトル法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が迅速に対応し、適切な処分を目指したサポートを行います。たとえば、逮捕・勾留中の少年と接見して不安を和らげ、今後の流れを丁寧に説明します。また、家庭裁判所の審判においては、本人の反省や家庭環境の改善を主張し、保護観察処分など社会内で立ち直るための処分を得られるよう尽力します。さらに、保護者に対しても「どのように子どもを支えればよいか」といった具体的な助言を行い、家庭での更生支援を後押しします。

少年事件はスピード勝負です。初動を誤ると処分が重くなるおそれもあるため、万が一お子さまが逮捕された場合は、迷わずグラディアトル法律事務所へご相談ください。

まとめ

少年事件における保護観察は、少年が社会の中で更生するための重要な処分です。保護司との面接や遵守事項を守ることはもちろん、家庭環境の安定も再非行防止に欠かせません。違反すれば少年院送致のリスクもありますが、経過が良好であれば早期解除も可能です。大切なのは、少年が自ら更生に向け努力できる環境を整えることです。

お子さまが逮捕された場合、早期に弁護士へ相談することがもっとも重要です。グラディアトル法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が迅速に対応し、最適な結果を目指して全力でサポートいたします。