「贈賄罪とはどのような犯罪なの?」

「贈賄罪が成立する典型的なケースを知りたい」

「贈賄罪を防ぐための対策には何がある?」

贈賄罪とは、公務員に対して賄賂を渡したり、渡す約束をした場合に成立する犯罪です。刑法では、公務員の職務の公正な執行を確保する目的で賄賂に関する罪を定めています。公務員が賄賂を受け取る行為は、収賄罪として処罰対象になりますが、賄賂を贈った側も贈賄罪として処罰されることになります。

贈賄罪は、主に民間企業が入札や許認可などで便宜を図ってもらうために公務員に賄賂を渡すという形で問題になることが多いです。そのため、贈賄罪を犯してしまったときの対処法に加えて、贈賄罪を防ぐための対策も重要となります。

本記事では、

| ・贈賄罪の基本的な定義と構成要件 ・贈賄罪が成立する典型的なケース ・贈賄罪を防ぐために企業が講じるべき対策 |

などについて詳しく解説します。

近年はコンプライアンス意識の高まりとともに、贈収賄事件への社会的注目度も増していますので、リスク管理はどの企業にとっても喫緊の課題といえるでしょう。

目次

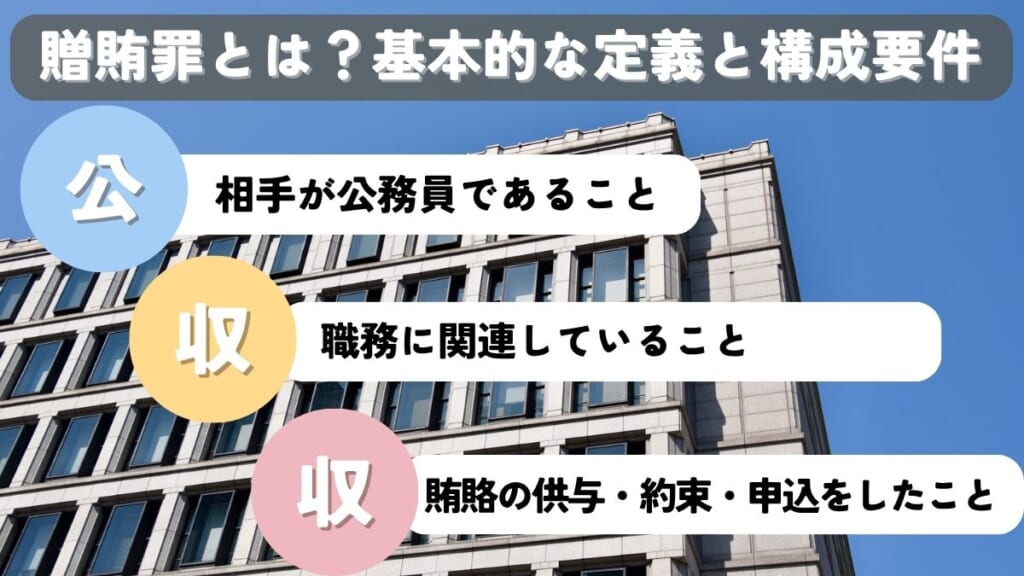

贈賄罪とは?基本的な定義と構成要件

贈賄罪とは、公務員に対して賄賂を渡したり、渡す約束をした場合に成立する犯罪です。以下では、贈賄罪の成立要件について説明します。

贈賄の相手が公務員であること

贈賄罪の成立要件の1つ目は、贈賄の相手が「公務員」であることです。

ここでいう「公務員」とは、国や地方自治体の職員だけでなく、準公務員やみなし公務員とされる者も含まれます。

贈賄が職務に関連していること

贈賄罪の成立要件の2つ目は、賄賂が職務に関連していることです。

公務員に金品を渡したとしても、それだけでは贈賄罪は成立せず、公務員の職務遂行に影響を与える可能性がある必要があります。たとえば、業務の便宜を図る、特定の契約を優遇する、情報を漏洩するなど公務員の権限に関連した行為の見返りとして賄賂を渡したようなケースがこれにあたります。

「見返りを期待して渡した」かどうかが重要で、仮に実際に便宜を図っていなくても、「便宜を図ってもらう意図があった」時点で贈賄罪が成立する可能性があります。

賄賂の供与・約束・申込をしたこと

贈賄罪の成立要件の3つ目は、賄賂の供与・約束・申し込みをしたことです。

| ・賄賂の供与公務員に対して賄賂を渡す行為。賄賂を渡した時点で贈賄罪が成立する。 ・賄賂の約束公務員に賄賂を渡すことについてお互いに合意する行為。賄賂を渡す約束をした時点で贈賄罪が成立する。 ・賄賂の申込み公務員に賄賂の収受を促す行為。賄賂の収受を促した時点で贈賄罪が成立し、公務員側が断ったとしても罪に問われる。 |

実際に賄賂を渡していなくても、約束や申し込みがあった時点で贈賄罪が成立します。

贈賄罪が成立する典型的なケース

以下では、贈賄罪が成立する典型的なケースを紹介します。

公共工事の入札に関する情報を得るために職員に現金を渡す

建設会社が公共工事の入札で有利になるように、事前に入札情報を得る目的で地方自治体の職員に現金を手渡した場合、これは典型的な贈賄行為です。

仮にその情報が「口頭で伝えられただけ」でも、職員の職務に関連するものであれば贈賄罪が成立します。入札制度の公平性を損なう行為として、社会的非難も非常に大きくなります。

公務員採用の口利きの見返りとして高級寿司店で接待する

知人の子どもを公務員として採用してもらうように頼んだ見返りとして、採用担当者を高級寿司店で接待した場合も、贈賄罪が成立する可能性があります。

このように、「現金を渡した」という明確な証拠がなくても、飲食やゴルフ接待などの利益供与が問題になることがあります。

贈賄罪と収賄罪の違いとは?

賄賂に関する罪は、大きく分けて「贈賄罪」と「収賄罪」の2種類があります。

両者の違いは、賄賂を受け取る側(収賄罪)か賄賂を贈る側(贈賄罪)かという点にあります。つまり、公務員に対して賄賂を渡した場合、収賄罪と贈賄罪がセットで成立することになるのがこの犯罪の特徴といえるでしょう。

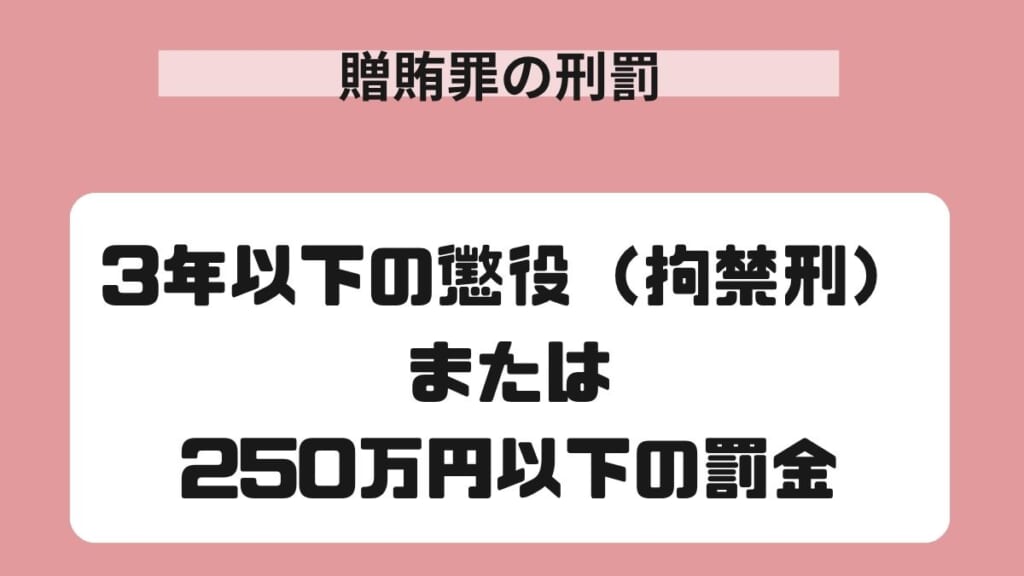

贈賄罪の刑罰|3年以下の懲役(拘禁刑)または250万円以下の罰金

贈賄罪の刑罰は、3年以下の懲役(拘禁刑)または250万円以下の罰金です。

企業による贈賄罪が立件されると、経営者が逮捕・起訴される可能性があり、業務に多大な影響が及ぶことになります。近年はコンプライアンス意識の高まりとともに、贈収賄事件への社会的注目度も増していますので、贈賄罪に該当する行為をしないよう十分な対策を講じることが重要です。

| ※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。 |

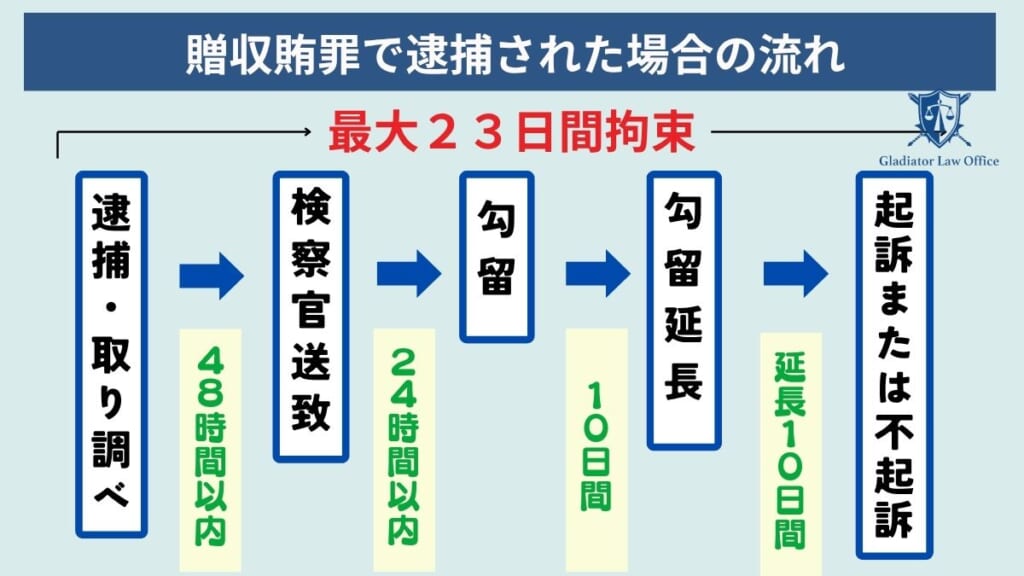

贈賄罪で逮捕されたらどうなる?刑事手続きの流れ

捜査機関により贈賄罪の嫌疑をかけられた場合、逮捕される可能性も十分にあります。以下では、贈賄罪で逮捕されたときの流れを説明します。

逮捕・取り調べ

贈賄罪の疑いが生じた場合、収賄側との口裏合わせを防ぐために通常逮捕される可能性があります。警察に逮捕されると警察署で取り調べを受け、供述調書が作成されます。

また、贈賄事件では、メールや録音などの客観的証拠が重視される傾向がありますので、携帯電話やパソコンなどの押収も行われ、公務員側とのやり取りが精査されます。

検察官送致・勾留請求

逮捕から48時間以内に被疑者は、検察官に送致され、検察官による取り調べを受けます。

検察官は、被疑者の身柄拘束を継続するかどうかを検討し、身柄拘束を続ける必要があると判断したときは、逮捕から72時間以内かつ送致から24時間以内に、裁判官に対して勾留請求を行わなければなりません。

勾留・勾留延長

裁判官により勾留が許可されると原則として10日間の身柄拘束が行われます。また、勾留延長も許可されると身柄拘束期間が最長10日間延長されます。

そのため、逮捕から合計すると最大で23日間にも及ぶ身柄拘束を受けることになります。特に、贈収賄事件は、関係者との口裏合わせを防ぐ必要があるため、長期間の身柄拘束が認められやすい傾向があります。

起訴または不起訴の決定

勾留期間が満了するまでの間に、検察官は、事件を起訴するか不起訴にするかの決定を行います。

起訴されればほとんどの事件が有罪になりますが、不起訴になればその時点で釈放され前科がつくこともありません。

贈賄罪を防ぐために企業が講じるべき対策

贈賄罪のリスクを避けるためには、企業によるコンプライアンス体制の整備が不可欠です。特に公共事業や官公庁との取引がある企業は、次のような対策が重要です。

社内規定・接待ガイドラインの整備

社内において、贈答・接待に関するルールを明文化し、従業員に明確に周知しておくことが重要です。たとえば、「公務員に対していかなる物品や接待も提供してはならない」などの禁止条項を含めた社内規定・接待ガイドラインを整備することが有効な対策となります。

このような社内規定・接待ガイドラインを整備したときは、役員や従業員に対して十分に周知徹底するようにしましょう。

コンプライアンス研修の実施

定期的にコンプライアンス研修を実施し、役員や従業員の法的リテラシーを高めることが重要です。「贈賄罪にあたるとは知らなかった」「軽い気持ちだった」では済まされないことを認識してもらう必要があります。

ケーススタディや過去の判例を取り上げて教育することで、具体的な理解が深まるでしょう。

顧問弁護士の利用

贈賄罪のように、一見して違法性の判断が難しい「グレーゾーン」の行為が問題になる場面では、早期に弁護士に相談することが極めて重要です。

特に、公務員との関係を持つ可能性がある企業においては、顧問弁護士の存在がリスクマネジメントの鍵となります。

顧問弁護士を活用することで、次のような法務支援を日常的に受けることが可能になります。

| ・契約、接待、贈答行為が違法にならないかの事前確認(リーガルチェック) ・内部通報への対応や社内調査の指導 ・コンプライアンス体制、ガイドラインの整備支援 ・捜査対応やマスコミ対応に関するアドバイス |

外部の法律専門家だからこそ気づける盲点もある

社内の法務部やコンプライアンス部門だけでは気づきにくいリスクでも、外部の顧問弁護士であれば第三者的かつ冷静な視点から問題を指摘できます。贈賄罪を犯してからでは、企業の社会的信用性が大きく失墜してしまいますので、犯罪を予防するためにも顧問弁護士の利用をご検討ください。

贈賄罪の対策や対処に関してはグラディアトル法律事務所にお任せを

贈賄罪は、単に個人の刑事責任にとどまらず、企業全体の社会的信用やブランド価値を大きく損なう重大なリスクを伴います。ひとたび報道などにより事件化すれば、株価の下落、取引停止、行政処分、人材流出など深刻な経済的損失を被ることになります。そのため、早期かつ適切な対応が不可欠です。

当事務所では、刑事事件に精通した弁護士が迅速に対応し、捜査段階から裁判までの全面的なサポートを提供しています。特に、企業の贈賄事件に関する刑事弁護・危機管理の両面において、豊富な対応実績がありますので、コンプライアンス体制の構築や再発防止に向けた制度構築についてもアドバイス可能です。

そのため、贈賄罪の対策や対処をご希望の方は、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください。

まとめ

贈賄罪は、公務の公正さを守るために極めて重視されている犯罪であり、個人の処罰にとどまらず、企業全体の信頼や経営そのものを揺るがす深刻な影響を及ぼす可能性があります。

特に、現金や高価な贈答品だけでなく、接待や口利き、曖昧な謝礼なども賄賂とみなされる場合があるため、「これくらいは大丈夫だろう」といった甘い判断は非常に危険です。

贈賄罪の疑いをかけられた場合や贈賄罪あたるか判断に悩む場合には、専門家のアドバイスやサポートが必要になりますので、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。