「少年事件における試験観察とはどのような制度なの?」

「少年院送致を回避するために試験観察が有効だと聞いたけど本当?」

「試験観察中の生活で気を付けるべきこととは?」

少年事件の審判では、家庭裁判所が直ちに少年院送致や保護観察といった処分を決めるのではなく、一定期間「試験観察」を行うケースがあります。

試験観察とは、家庭裁判所調査官が少年の日常生活や行動を見守りながら、再非行の可能性や更生の見込みを慎重に判断する制度です。少年が更生に向けて努力できる環境にあるかどうかを確認する重要なプロセスであり、最終的に少年院送致を避けられるかどうかの分かれ道にもなります。

本記事では、

| ・試験観察の定義や目的 ・試験観察が認められる条件 ・試験観察の実際の流れ |

などについて詳しく解説します。

少年院送致を回避し、更生のチャンスを活かすために、ぜひ最後までお読みください。

目次

試験観察とは?

少年事件における「試験観察」は、直ちに処分を決めるのではなく、一定期間の様子を見極めるために設けられた制度です。以下では、試験観察の定義と目的、そして保護観察との違いについて説明します。

試験観察の定義と目的

試験観察とは、家庭裁判所が少年審判において、すぐに処分(少年院送致や保護観察など)を決めるのではなく、一定期間、少年の生活態度や行動を観察する制度です。

この期間中、家庭裁判所調査官が少年の学校や家庭での様子を調べ、再び非行に及ぶおそれがないか、更生の可能性があるかを見守ります。

試験観察の目的は、少年に更生のチャンスを与えると同時に、最終的な処分を判断するための材料を得ることです。特に、初めての非行や軽微な事件で反省の態度が見られる場合、試験観察を通して少年の更生の見込みが慎重に見極められます。

つまり、試験観察は、少年院送致を回避できる可能性を残す大切な機会であり、少年やその家族にとって非常に重要な意味を持ちます。

保護観察との違い

| 項目 | 試験観察 | 保護観察 |

|---|---|---|

| 法的性質 | 審判中の観察措置 (処分ではない) | 審判後の処分(保護処分の一つ) |

| 開始の時期 | 審判の途中で家庭裁判所が決定 | 審判の結果として家庭裁判所が決定 |

| 目的 | 少年の更生可能性や処分の適否を見極めるため | 社会内で更生を支援し、再非行を防ぐため |

| 観察・指導の主体 | 家庭裁判所調査官 | 保護司・保護観察官 |

| 期間の目安 | 通常3~6か月程度(在宅・補導委託等) | 原則20歳まで、または2年間(早期解除もあり) |

| 違反時の対応 | 終局処分に影響(保護観察や少年院送致の可能性) | 違反内容により少年院送致など処分の変更もある |

| 終了後の流れ | 結果を踏まえて最終的な処分が下される | 観察終了=処分終了(処分解除されることもある) |

| 主な対象ケース | 軽微な非行・初犯・反省あり、処分を慎重に判断したいとき | 軽度~中程度の非行、社会内での更生が可能と判断されたとき |

試験観察と混同されやすい制度に「保護観察」があります。しかし両者は性質が異なり、次のような違いがあります。

| ①保護観察家庭裁判所が終局決定として言い渡す「処分」の一つです。保護観察官や保護司が関わり、少年を継続的に指導・監督します。処分であるため、遵守事項に違反すれば、少年院送致などさらに厳しい処分へ移行する可能性があります。 ②試験観察これは処分ではなく、あくまで「審判中の観察措置」です。家庭裁判所調査官が少年の生活状況や改善の様子を確認するために行い、その結果をもとに最終的な処分が決まります。 |

つまり、保護観察は最終的な処分、試験観察は最終的な処分を決める前の観察期間という違いがあります。この違いを理解することで、少年事件の流れを正しく把握できるようになります。

試験観察の種類と期間

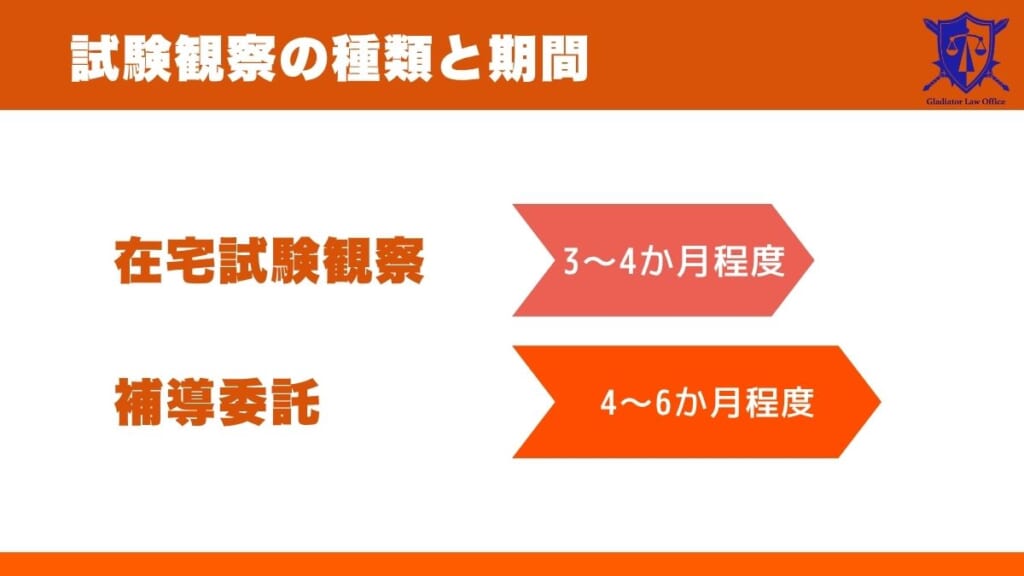

試験観察にはいくつかの形態があり、少年の生活環境や事件の内容に応じて選択されます。ここでは、主に用いられる「在宅試験観察」と「補導委託」について説明し、それぞれの特徴や期間の目安を紹介します。

在宅試験観察|3~4か月程度

在宅試験観察とは、少年が自宅で生活を続けながら、家庭裁判所調査官の観察を受ける形態です。学校やアルバイトに通いながら普段通りの生活を送り、その中で生活態度や行動が改善されているかどうかが確認されます。

期間は、通常3~4か月程度とされ、比較的軽微な非行や初めての事件で用いられることが多いです。家庭や学校が少年を支える体制にあるかどうかも重視されるため、保護者の協力が欠かせません。

在宅試験観察は、少年にとって普段の生活の中で更生を示す機会となります。調査官の指導に従い、生活態度を正していることを示すことが重要です。

補導委託|4~6か月程度

補導委託とは、少年を適切な環境に預け、そこで生活させながら観察を行う方法です。家庭での監督が難しい場合や環境の影響で再非行の可能性が高いと考えられる場合に選択されます。

主な委託先は、児童自立支援施設や更生保護施設など教育的な指導を行える専門機関や建設業・製造業・農業・飲食店の経営者などの個人です。そこでの生活を通じて規律を学び、非行を繰り返さないための基礎を身につけることが目的とされています。

期間は4~6か月程度とされ、在宅試験観察より長めに設定されることが一般的です。家庭から離れることで生活習慣を立て直しやすくなる一方で、少年にとっては負担も大きくなるため、弁護士や保護者が支援して環境の変化をサポートする必要があります。

試験観察が認められるための条件

試験観察は、家庭裁判所がすべての少年事件で行うわけではありません。法律や実務の運用上、一定の条件を満たす場合に限って認められます。以下では、試験観察をする際に必要とされる4つの条件を説明します。

保護処分に付する蓋然性があること

まず前提として、少年の行為が非行事実に該当し、保護処分が必要になる可能性があることが条件です。軽微で全く処分を要しない場合は、審判不開始や不処分で終了するため、試験観察に付されることはありません。

直ちに保護処分に付することができない、または相当でない事情があること

次に、すぐに少年院送致や保護観察といった処分を下すのが適切でないと判断される事情が必要です。

たとえば、少年の反省の態度がある程度認められるが、家庭や学校での生活環境をもう少し見極める必要がある場合などが該当します。

調査官の観察活動が必要であり、かつその結果適切な終局決定ができる見込みがあること

試験観察では、家庭裁判所調査官が少年の生活状況を継続的に調査します。

したがって、その調査活動が処分の判断に有益であること、つまり観察の結果によって処分内容を適切に決定できる見込みがあることが求められます。

相当の期間内に観察の目的を達成する見込みがあること

最後に、観察が無期限に続くことは許されません。数か月程度の観察で、少年の更生の可能性や適切な処分の方向性を判断できると見込まれる必要があります。

この見込みがなければ、試験観察を経ずに保護処分が出されます。

少年事件における試験観察の流れ

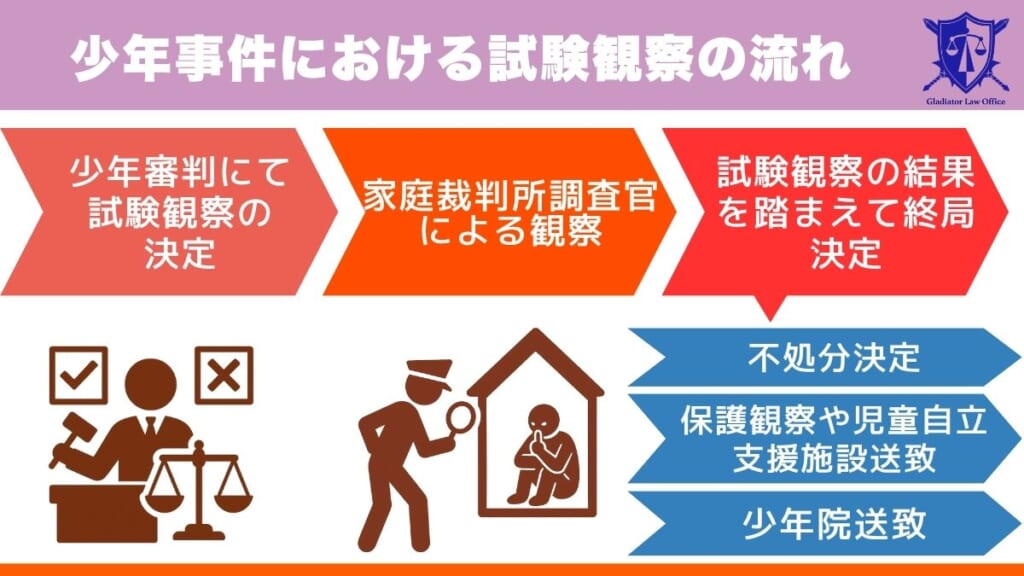

試験観察は、少年審判の中で家庭裁判所が決定し、数か月にわたり観察が行われた後、その結果を踏まえて最終的な処分が決まります。以下では、試験観察に至る決定から終局決定に至るまでの流れを説明します。

少年審判において試験観察の決定

家庭裁判所は、少年事件の審判において「すぐに保護処分を下すのではなく、一定期間の観察が必要」と判断した場合に試験観察を決定します。

この判断は、少年の反省の態度、家庭や学校での環境、再非行の可能性などを総合的に考慮して行われます

家庭裁判所調査官による観察

試験観察が開始されると、家庭裁判所調査官が中心となって少年の生活状況を調査・観察します。具体的には、

| ・定期的な面談を通じて生活態度を確認する |

| ・学校やアルバイト先に連絡し、出席状況や勤務態度を調査する |

| ・保護者に対して家庭での様子を聴き取りする |

といった活動が行われます。これにより、少年が更生に向けて努力しているか、再非行のおそれがないかを慎重に見極めます。

試験観察の結果を踏まえて終局決定

数か月間の試験観察が終了すると、調査官が結果をまとめて裁判所に報告します。その内容を踏まえ、家庭裁判所は最終的に以下のような終局決定を下します。

| ・不処分決定:更生の見込みが十分に認められる場合 |

| ・保護観察や児童自立支援施設送致:継続的な指導・監督が必要と判断される場合 |

| ・少年院送致:再非行の可能性が高く、矯正教育が不可欠と判断される場合 |

つまり、試験観察の結果次第で、少年の将来に大きな差が生じることになります。

試験観察中の生活で気を付けるべきポイント

試験観察は、少年が更生に向けた姿勢を示すための大切な期間です。この間の生活態度や行動が、終局決定に大きな影響を与えます。以下では、試験観察中において特に意識すべきポイントを紹介します。

家庭裁判所調査官の指示・指導を守る

調査官は、少年の更生を確認するために面談や生活指導を行います。呼び出しに応じない、指示を軽視すると「改善の見込みがない」と判断されるおそれがあります。

些細なことでも誠実に対応し、調査官との信頼関係を築くことが重要です。

生活態度や行動を改める

非行の原因となった生活習慣や行動を改めることは不可欠です。

たとえば、夜遊びをやめる、ルールを守る、嘘をつかないといった日常的な改善が重視されます。こうした変化は、調査官や保護者からの報告を通じて裁判所に伝わるため、確実に取り組む必要があります。

学校や仕事に真面目に取り組む

学校に通っている場合は、遅刻や欠席を減らし、学習に真剣に向き合うことが評価されます。社会人やアルバイトをしている場合も同様に、職場で真面目に働く姿勢が重要です。

日常生活の安定が再非行防止に直結すると考えられているため、学業や仕事を誠実に行うことは更生の大きなアピールポイントになります。

交友関係を見直す

非行仲間との関わりは、再び問題行動に巻き込まれる大きな要因です。過去の関係を断ち切り、信頼できる友人や家族との時間を大切にすることが求められます。

裁判所は、交友関係の変化を重視しており、非行に結びつかない環境づくりが少年の将来を左右します。

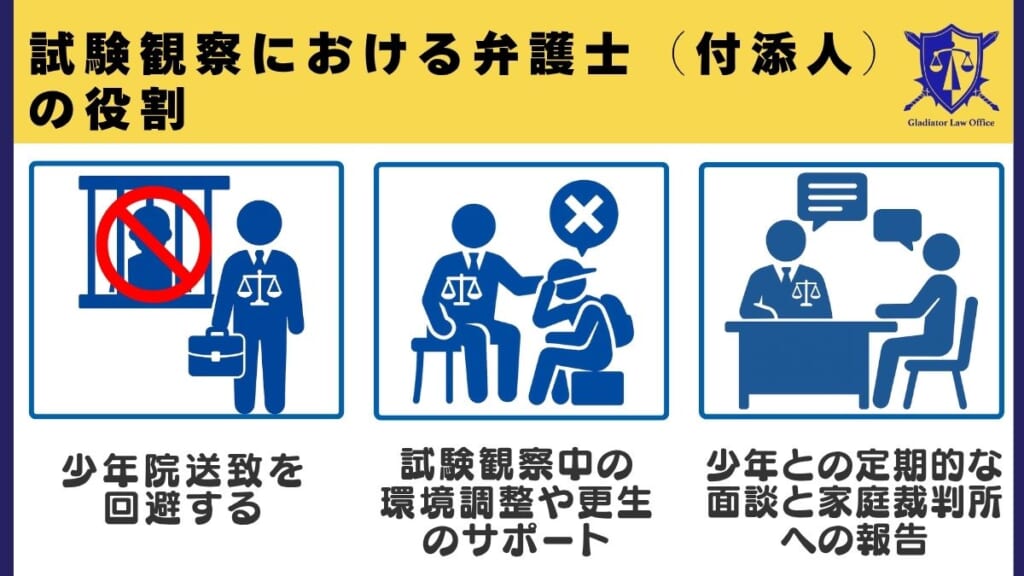

試験観察における弁護士(付添人)の役割

試験観察は、少年や家族だけで取り組むには負担が大きい手続です。弁護士(付添人)が関わることで、裁判所への働きかけや生活環境の整備がスムーズになり、少年院送致を避けられる可能性が高まります。以下では、弁護士が果たす主な役割を説明します。

少年院送致を回避するための試験観察の働きかけ

裁判官に試験観察を認めてもらうためには、事件の経緯や少年の反省の度合い、保護者の監督体制、学校や地域での支援状況などを丁寧に整理し、裁判所に提出することが重要です。

弁護士は、少年が直ちに少年院送致とされないよう、審判で「試験観察」を選択するよう裁判所に働きかけます。特に、再発防止に向けて真剣に取り組んでいる姿勢を示すことで、「社会内での更生が可能である」と裁判所に理解してもらえる可能性が高まります。弁護士の働きかけは、少年にとって「更生のチャンス」を得るための大きな一歩となります。

試験観察中の環境調整や更生のサポート

試験観察の成果は、少年が置かれる生活環境に大きく左右されます。

弁護士は、学校への復学支援やアルバイト先の確保、地域のボランティア活動の紹介など、少年が社会の中で立ち直るための具体的な環境づくりをサポートします。また、必要に応じて医療機関や福祉機関と連携し、心理的なケアを受けられる体制を整えることもあります。

さらに、保護者に対しては「生活リズムの見直し」「家庭での声掛けの工夫」といった実践的な助言を行い、家庭全体で更生を支える仕組みを整えるのです。

こうした支援は、調査官の観察結果にもよい影響を与えます。

少年との定期的な面談と家庭裁判所への報告

試験観察中、弁護士は、少年と定期的に面談を行い、学校生活や家庭での過ごし方、友人関係の改善などを確認します。その過程で、少年の悩みや不安を聞き取り、再非行を防ぐための具体的な助言を与えることも役割の一つです。

さらに、面談を通じて得られた改善点や努力の内容を整理し、家庭裁判所に報告書として提出します。これにより「少年が更生に真剣に取り組んでいる」という事実を客観的に示すことができ、最終的な終局決定において有利に働きます。

弁護士の継続的な関与は、裁判所に強い安心感を与える効果を持つのです。

試験観察に関するよくある質問(Q&A)

試験観察は少年院送致を回避するための大切な制度ですが、実際に経験する少年や保護者にとっては不安も多いものです。ここでは、よく寄せられる質問を取り上げ、Q&A形式で紹介します。

試験観察中、遵守事項に違反するとどうなる?

試験観察中に調査官の指示を守らなかったり、再び非行に及んだりすると、裁判所は「更生の見込みが乏しい」と判断し、少年院送致といった厳しい処分を下す可能性があります。

逆に、誠実に生活を改めれば、不処分や比較的軽い処分で済む可能性が高まります。試験観察中の違反は、非常に大きなマイナス要素となるため、注意が必要です。

保護者は試験観察にどのように関わればいい?

保護者の役割は極めて重要です。調査官は家庭での生活状況を重視しており、保護者がしっかり監督し、更生を支えているかを見ています。

たとえば、生活リズムの管理、交友関係のチェック、学校やアルバイトへの送り出しなど、日常的な関与が評価されます。保護者が消極的だと、少年院送致の可能性が高まるため、積極的な協力が求められます。

試験観察になれば少年院送致を回避できる?

試験観察の決定は、少年院送致を回避できるチャンスであることは間違いありません。しかし「必ず避けられる」とは限りません。観察中の生活態度や反省状況によっては、最終的に少年院送致となるケースもあります。

つまり、試験観察は、結果を出すための試練の期間であり、努力次第で将来が大きく変わるのです。

少年院送致の回避を目指すならグラディアトル法律事務所に相談を

試験観察は、少年に更生のチャンスを与える重要な制度ですが、その結果次第で「不処分」になるか「少年院送致」となるかが大きく分かれます。保護者や少年本人だけで対応しようとしても、調査官や裁判所に適切に状況を伝えられなければ、不利な評価につながる危険性があります。そこで頼りになるのが、少年事件を数多く取り扱ってきた弁護士です。

グラディアトル法律事務所では、少年審判や試験観察の段階から少年の更生を徹底的にサポートします。具体的には、審判で試験観察を獲得するための働きかけ、家庭や学校環境の改善に向けたアドバイス、少年本人への定期的な面談を通じた更生支援などを行っています。また、観察中の生活態度や改善状況を裁判所に有利に伝える報告活動も行い、少年院送致の回避に尽力します。

「本当に更生の道に進めるのか」「保護者としてどう関わればよいのか」と不安を抱える方も、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することで安心できます。少年事件は、時間との勝負でもありますので、できるだけ早く専門家へご相談ください。

まとめ

試験観察は、少年院送致を回避し更生の可能性を見極めるための重要な制度です。期間中の生活態度や努力次第で、不処分や軽い処分になることもあれば、逆に少年院送致となることもあります。そのため、専門的なサポートを受けることが子どもの将来にとって重要です。

グラディアトル法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が試験観察から審判まで徹底的に支援し、最善の結果を目指します。少年事件でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。