「交通事故の加害者になってしまったが、どのように対応すればいいのかわからない」

「事故対応の流れを加害者側の視点で教えてほしい」

「交通事故の加害者はどのような責任を問われるのか知りたい」

交通事故は、たとえ一瞬の不注意であっても、相手の生命や財産に大きな影響を与えます。加害者になってしまった場合、刑事・民事・行政の3つの責任を負う可能性があり、その後の対応によっては処分の重さや損害賠償の額が大きく変わります。

事故直後は警察への通報や負傷者の救護といった初動対応が求められ、その後も警察や検察からの取り調べ、保険会社とのやり取り、行政処分の通知など、慣れない手続きが続きます。特に、警察からの呼び出しにどう対応するか、被害者との示談をどう進めるかは、多くの方が戸惑うポイントです。

交通事故の加害者として適切な対応をするためには、刑事・民事・行政という3つの責任ごとの流れを理解しておくことが重要です。

本記事では、

・交通事故の加害者になったときの刑事、民事、行政の流れ

・交通事故の加害者としての初動対応のポイント

・交通事故の加害者が弁護士に相談すべき理由

などについて詳しく解説します。

万が一の際に冷静な判断ができるよう、事前に知識を身につけておきましょう。

目次

交通事故の加害者になったときの流れの概要

交通事故の加害者になってしまった場合、その後は大きく分けて刑事上・民事上・行政上の3つの責任を負うことになります。それぞれの責任は、性質や対応先が異なり、進む手続きの流れも違います。まずは全体像を把握しておくことで、必要な対応を見失わずに済みます。

刑事上の責任|罰金や懲役(拘禁刑)

刑事上の責任は、加害者の行為が道路交通法や自動車運転処罰法などの法律に違反した場合に問われます。

たとえば、安全運転義務違反による過失運転致死傷罪や飲酒運転による危険運転致死傷罪などが代表的です。刑事事件化すると、警察による取り調べの後、検察官が起訴・不起訴を判断します。

有罪となれば、罰金刑や懲役刑(拘禁刑)が科される場合があり、執行猶予が付くかどうかは事故態様や過失の程度、被害者への謝罪・賠償状況などによって決まります。

民事上の責任|治療費や慰謝料などの賠償義務

民事上の責任は、被害者に与えた損害を金銭で賠償する義務です。損害の範囲には、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料・逸失利益などが含まれます。

多くの場合、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、被害者との示談交渉や賠償金の支払いを行います。示談が成立しない場合は、被害者から訴訟を提起され、裁判で賠償額が決定することもあります。

行政上の責任|反則金や運転免許の停止・取り消し処分

行政上の責任は、道路交通法に基づいて公安委員会が行う処分です。事故の内容や過失の程度に応じて、反則金の納付や違反点数の加算、運転免許の停止や取り消しが行われます。

重大事故では、後日「意見の聴取」への出席を求められ、その後、処分内容が決定します。免許停止・取消は生活や仕事に直結するため、早めに処分の可能性や軽減策を確認しておくことが重要です。

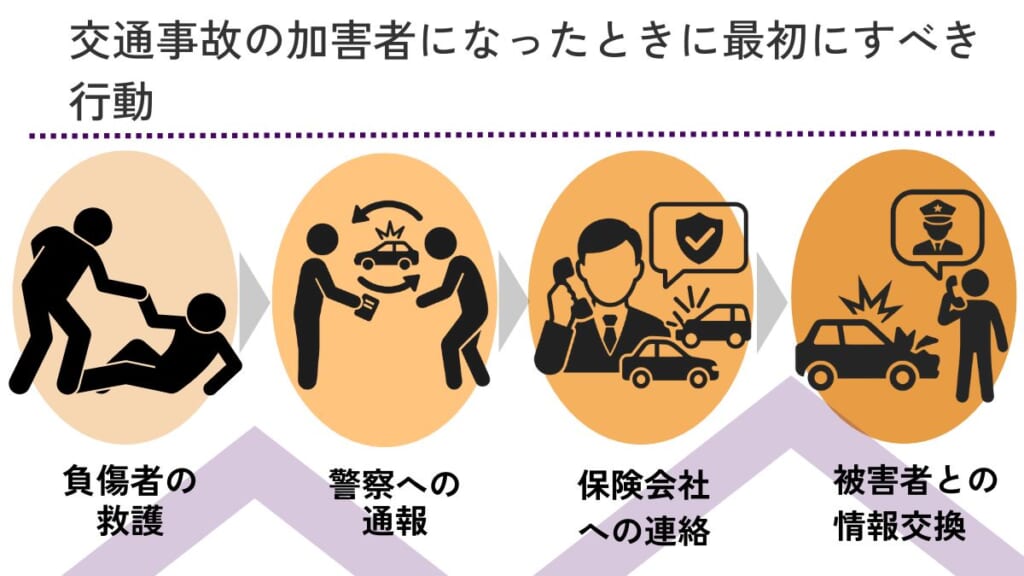

【共通の流れ】交通事故の加害者になったときに最初にすべき行動

交通事故を起こしてしまった直後は、気が動転して冷静な判断が難しくなります。しかし、事故現場での初動対応は、その後の刑事・民事・行政の各責任や処分の重さにも影響します。加害者であっても、法律上は負傷者の救護や警察への通報など、一定の義務を負っています。以下では、交通事故を起こしたときにまず行うべき行動を説明します。

負傷者の救護

道路交通法72条では、事故を起こした運転者に対して「負傷者を救護する義務」が定められています。まずは自車を安全な場所に停車させ、負傷者の有無を確認します。呼吸や意識がない場合は、ただちに心肺蘇生やAEDの使用など応急処置を行いましょう。

救護義務を怠ると「救護義務違反(ひき逃げ)」に問われ、刑事処分や免許取消など極めて重い処分となります。自分に過失があるか否かにかかわらず、必ず負傷者の救護を最優先してください。

警察への通報

負傷者の救護と並行して、速やかに110番通報します。事故を警察に報告しなかった場合、「報告義務違反」として罰則を受ける可能性があります。通報時には、以下の情報をできるだけ正確に伝えましょう。

| ・事故の場所(住所や目印となる施設名) ・事故の概要(衝突・追突・人身事故など) ・負傷者の人数や症状 |

警察が現場に到着すると、事故の実況見分が行われ、加害者・被害者双方の供述が記録されます。後の責任判断や保険手続きにも影響するため、事実を正確に伝えることが大切です。

保険会社への連絡

任意保険に加入している場合は、すぐに保険会社の事故受付窓口に連絡します。保険会社は現場対応のアドバイスを行い、必要に応じてレッカー手配や示談交渉の準備を始めます。

保険会社への連絡が遅れると、補償の対象外になったり、対応が後手に回ったりするリスクがあります。事故の日時、場所、相手方の氏名・連絡先、車両情報などを伝えられるようにしておきましょう。

被害者との情報交換

事故現場では、被害者や同乗者と以下の情報を交換します。

| ・氏名・住所・電話番号 ・車両のナンバー ・任意保険会社名と証券番号 |

警察が現場に来る前に情報を聞き出すのはトラブルになることもあるため、警察立会いのもとで行うのが望ましいです。また、被害者の感情が高ぶっている場合は無理に会話せず、感情的な発言や責任を安易に認める言動は避けましょう。

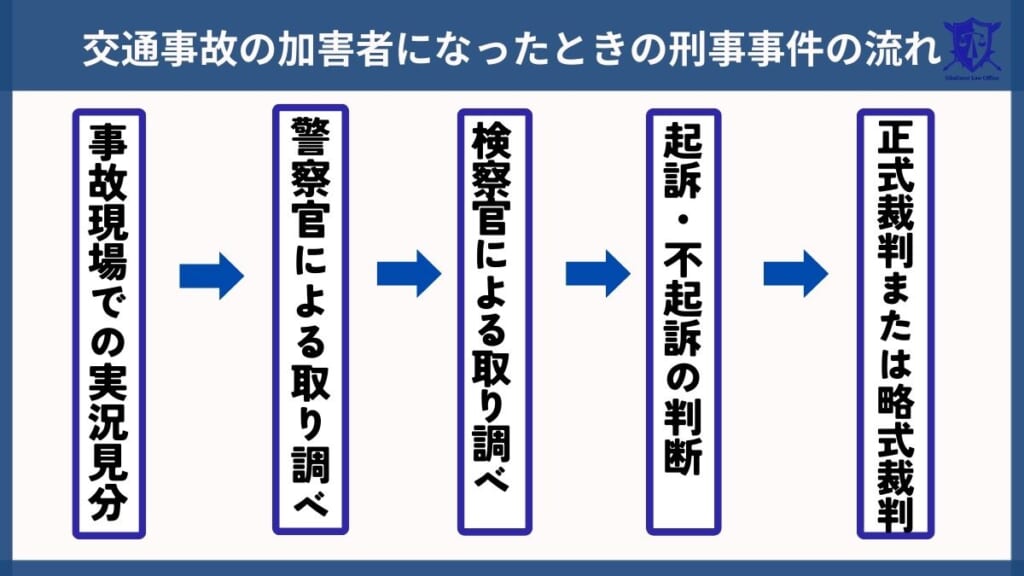

交通事故の加害者になったときの刑事事件の流れ

交通事故が人身事故として扱われる場合、多くは刑事事件として警察・検察の捜査が進みます。刑事手続きでは、事故の原因や過失の程度を調べ、加害者が刑事罰を受けるべきかどうかを判断します。以下では、事故発生から裁判に至るまでの刑事事件の流れを説明します。

事故現場での実況見分

事故直後、警察官が現場に到着すると「実況見分」が行われます。これは、事故現場の状況を記録し、原因や過失割合を判断するための重要な手続きです。加害者は自分の位置、速度、ブレーキを踏んだタイミングなどを説明し、現場で写真や計測が行われます。供述は後の刑事処分や過失割合にも影響するため、事実を正確に伝えることが重要です。

警察官による取り調べ

実況見分とは別に、警察署での取り調べが行われます。警察から電話や書面で「任意出頭」の連絡が来ることが多く、これに応じなかった場合、逮捕される可能性が高まります。取り調べでは、事故時の運転状況や注意義務違反の有無、過失の程度などが詳細に質問されます。供述内容は調書として残されますので、不利な発言をしないように気を付けてください。

検察官による取り調べ

警察の捜査が終わると、事件は検察庁に送致されます。検察官も必要に応じて加害者を呼び出し、事故の経緯や被害者との示談状況などを確認します。この段階では、示談が成立しているかどうかが起訴・不起訴の判断に大きく影響します。

検察官による起訴・不起訴の判断

検察官は、証拠や供述、示談の有無などを総合的に判断し、起訴(正式裁判または略式裁判)するか、不起訴にするかを決定します。

過失が軽微で被害者と示談が成立しているケースであれば、不起訴になる可能性が高いです。

正式裁判または略式裁判

起訴された場合、重大事故では正式裁判となり、法廷で刑罰が言い渡されます。比較的軽微な事故では、書面審理による略式裁判で罰金刑が科されることもあります。いずれの場合も、前科として残るため、将来への影響も考慮して慎重に対応する必要があります。

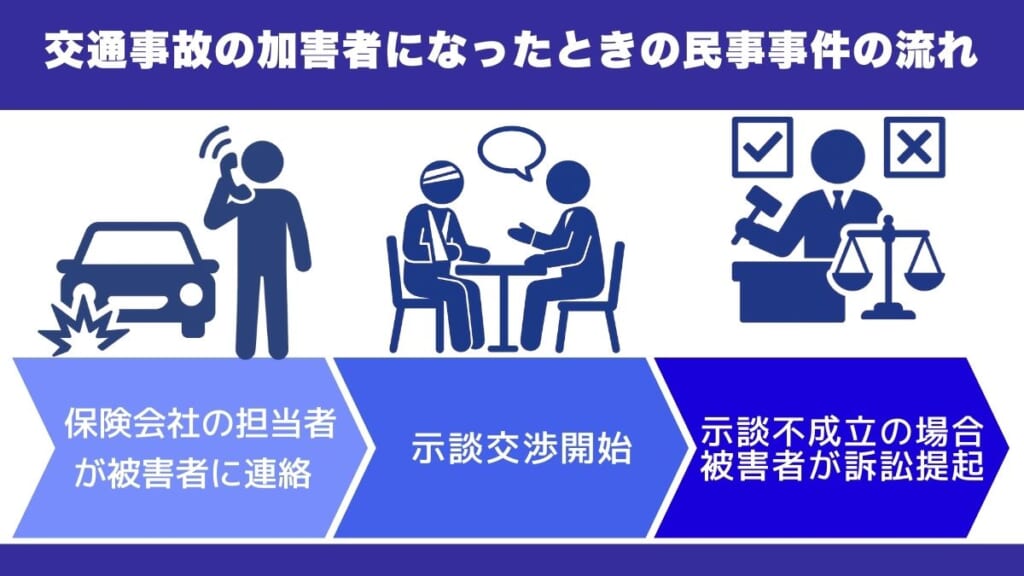

交通事故の加害者になったときの民事事件の流れ

交通事故が人身事故として扱われた場合、加害者は被害者に対して損害賠償責任を負います。任意保険に加入していれば、多くの場合は保険会社が対応してくれますが、示談の成立や支払い額は事故の態様や過失割合によって変わります。以下では、任意保険加入を前提とした民事事件の流れを説明します。

保険会社の担当者が被害者に連絡

事故後、加害者が保険会社に連絡すると、担当者(アジャスターや事故対応スタッフ)が被害者に連絡を取ります。連絡内容は、治療開始の確認や修理方法、必要書類の案内などです。

この段階では、加害者本人が直接被害者と賠償金の話をする必要はなく、保険会社が窓口となって手続きを進めてくれます。

完治または症状固定のタイミングで示談交渉開始

被害者の治療が完了するか、症状が固定すると(後遺障害の診断が出た場合を含む)、保険会社が示談交渉を始めます。示談交渉では、治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益などを合計した賠償金額を提示します。

加害者は、保険会社に任せる形になりますが、提示額や過失割合が妥当か、被害者との感情面のやり取りに問題がないかなどは確認しておくべきです。

示談不成立の場合は被害者が訴訟提起

示談がまとまらない場合、被害者は、加害者を相手に訴訟を提起することがあります。

裁判では、事故態様や損害額の根拠について双方が主張・立証を行い、判決によって賠償額が確定します。訴訟になると期間や手間が増え、加害者への精神的・時間的負担も大きくなるため、できる限り示談で解決することが望ましいです。

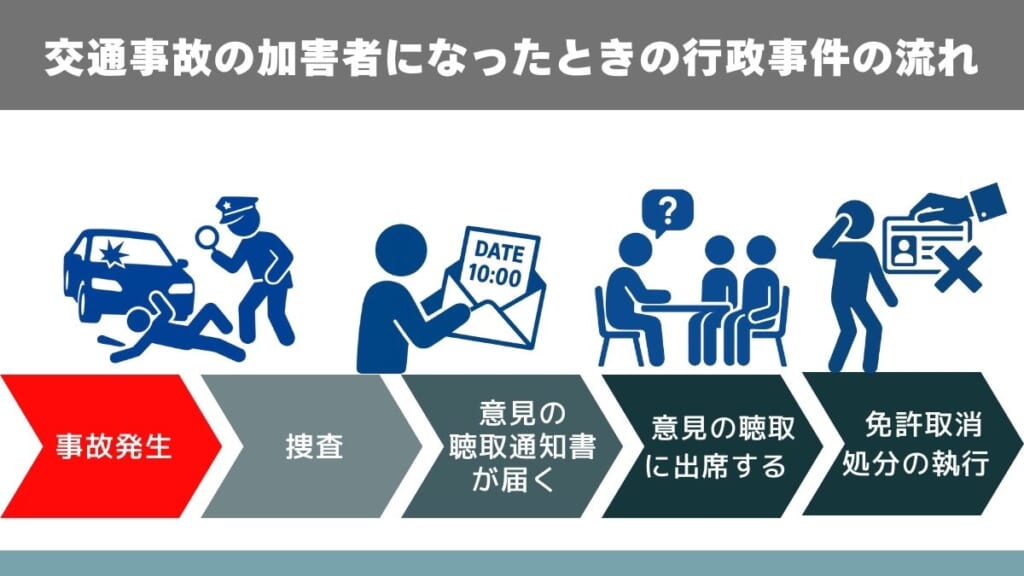

交通事故の加害者になったときの行政事件の流れ

交通事故の加害者は、刑事処分や民事上の賠償責任とは別に、道路交通法に基づく行政処分を受けることがあります。行政処分は、各都道府県の公安委員会が行い、違反点数の加算や運転免許の停止・取消、反則金の納付などが含まれます。これらは刑事裁判の有罪・無罪に関わらず行われるのが特徴です。以下では、重大事故を起こした場合に多く見られる行政処分の流れを説明します。

意見の聴取通知書が届く

重大な人身事故を起こした場合、事故から数週間〜数か月後に「意見の聴取通知書」が公安委員会から届きます。この通知書には、日時・場所・対象となる違反内容・予想される処分などが記載されています。

この通知書が届いたときは、意見の聴取に向けて自分に有利な証拠を集めるなどの準備を進めていきます。

意見の聴取に出席する

通知書に指定された日時に会場へ出席し、事故の経緯や情状を説明する機会が与えられます。ここで、あなたに有利な証拠を提出できれば処分が軽減される可能性があります。出席の際は、処分軽減につながる資料を事前に用意しておきましょう。

免許取消処分の執行

意見の聴取後、公安委員会が最終的な処分を決定します。重大事故では免許取消が多く、欠格期間(免許を再取得できない期間)は最短1年〜最長10年に及ぶ場合もあります。

一方、軽度の事故や過失割合が低い場合は、免許停止にとどまることもあります。

処分内容は即日または後日通知され、取消・停止処分はその時点から効力が発生します。

交通事故の加害者が弁護士に相談すべき理由

交通事故を起こしてしまった場合、加害者は、刑事・民事・行政の3つの手続きを同時並行で対応しなければなりません。これらをすべて自分だけで乗り切るのは精神的にも時間的にも大きな負担です。弁護士に相談・依頼することで、処分の軽減や被害者との円滑な示談成立など、多くのメリットが得られます。以下では、加害者が弁護士に相談すべき主な理由を説明します。

逮捕・勾留からの早期釈放を実現できる

重大事故や飲酒運転など悪質と判断されるケースでは、加害者が逮捕・勾留される可能性があります。弁護士は、接見を通じて状況を確認し、早期の釈放を目指して検察や裁判所に働きかけます。

勾留が長引けば仕事や家庭に深刻な影響が及ぶため、迅速な対応が不可欠です。

不起訴処分の獲得を目指したサポートができる

刑事事件では、起訴されると有罪判決を避けることは困難です。

弁護士は、被害者との示談成立や情状証拠の提出などにより、不起訴処分を目指すための戦略を立てます。特に、初犯や過失の程度が低い場合、適切な弁護活動を行うことで不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。

被害者との示談交渉を任せられる

被害者とのやり取りは感情的な対立に発展しやすく、加害者本人が直接交渉するとトラブルの火種になりかねません。

弁護士は代理人として被害者やその家族と交渉し、適正な賠償額や支払い条件を取りまとめます。示談が成立すれば、刑事処分の軽減にもつながります。

行政処分に対する不服申し立てができる

免許取消や長期の免許停止処分を受けた場合でも、不服申し立てによって処分を軽減できる可能性があります。

弁護士は、意見の聴取や異議申立の場で有利な証拠や情状を主張し、処分の短縮を目指します。仕事で車を使う人にとっては特に重要なサポートです。

交通事故の加害者になってしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

交通事故の加害者になってしまったときは、早期に専門家へ相談することが、処分や賠償額を軽減する重要なポイントです。グラディアトル法律事務所では、刑事・民事・行政すべての手続きに対応し、依頼者の不安を最小限に抑えるために、以下のようなサポートを行っています。

| ・警察や検察からの呼び出し・取り調べ対応のアドバイス |

| ・勾留中の早期釈放に向けた活動 |

| ・被害者との示談交渉の代理 |

| ・行政処分(免許取消・停止)軽減のための意見書作成・出席同行 |

| ・裁判対応や不起訴処分の獲得サポート |

交通事故後は、対応の遅れや判断ミスが取り返しのつかない結果につながることもあります。特に、警察からの連絡や聴取は早い段階で行われるため、「まだ大丈夫」と思わず、できるだけ早く相談することが大切です。

グラディアトル法律事務所では、交通事故加害者の方からのご相談を初回無料で受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

交通事故の加害者になると、刑事・民事・行政の3つの責任を同時に負い、警察への通報や救護などの初動対応が重要です。刑事では罰金や懲役刑、民事では治療費や慰謝料などの賠償義務、行政では免許停止や取消の処分を受ける可能性があります。

事故直後から適切に対応すれば処分が軽減される場合もありますが、警察・検察の取り調べや被害者との示談交渉は専門知識が必要です。弁護士に依頼することで不起訴処分や示談成立、行政処分軽減の可能性が高まり、精神的負担も軽減できます。そのため、交通事故の加害者になってしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所までご相談ください。