「住居侵入罪と建造物侵入罪は何が違うの?」

「住居侵入罪と建造物侵入罪が成立する具体的なケースを知りたい」

「住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕されてしまったらどうしたらいい?」

他人の敷地や建物に無断で立ち入る行為は、刑法による処罰対象となります。具体的には、「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」が成立することになりますが、どちらが適用されるのかは、立ち入った場所によって異なります。

たとえば、他人の家に無断で立ち入った場合には住居侵入罪が成立しますが、会社のオフィスなどに忍び込んだ場合には建造物侵入罪が成立します。どちらが成立するかの判断が難しいケースもありますので、具体的なケースを踏まえながらみていくとよいでしょう。

本記事では、

| ・住居侵入罪と建造物侵入罪の違い ・【ケース別】住居侵入罪と建造物侵入罪のどちらが成立する? ・住居侵入罪と建造物侵入罪には法定刑の違い |

などについて解説します。

住居侵入罪と建造物侵入罪の区別も大事ですが、これらの罪を犯してしまったときはすぐに弁護士に相談することが重要です。

目次

住居侵入罪と建造物侵入罪の違いとは?

「住居侵入罪」と「建造物侵入罪」は、いずれも刑法130条に規定されている犯罪です。どちらも、正当な理由なく他人の建物や敷地に立ち入る行為に対して適用される犯罪ですが、成立する罪は「侵入した場所」によって異なります。

「住居侵入罪」は、他人が居住している建物(住居)に無断で立ち入った場合に成立します。

「建造物侵入罪」は、住居以外の建物(例:会社、学校、店舗など)に無断で立ち入った場合に成立します。

つまり、

| ・人が実際に生活している場所(居住空間)=住居侵入罪 ・それ以外の建物や施設=建造物侵入罪 |

という区別になります。

関連コラム:住居侵入罪の構成要件とは?該当する行為・しない行為を弁護士が解説

住居侵入罪と建造物侵入罪の違い一覧表

| 項目 | 住居侵入罪 | 建造物侵入罪 |

|---|---|---|

| 根拠条文 | 刑法130条 | 刑法130条 |

| 対象となる場所 | 人が居住している場所 (家、マンションの一室など) | 住居以外の建物 (会社、学校、店舗、倉庫など) |

| 「住居」の定義 | 現に人が生活している空間 | × |

| 犯罪成立の例 | 他人の家に無断で侵入する、元交際相手の自宅に押しかける | 夜間に無断で会社に入り込む、店舗営業時間外に侵入する |

| 罪の重さ | 同じ(どちらも3年以下の懲役(拘禁刑)または10万円以下の罰金) | |

| 特徴 | プライバシー・平穏な生活空間の保護が目的 | 管理された施設・建物への無断侵入の防止が目的 |

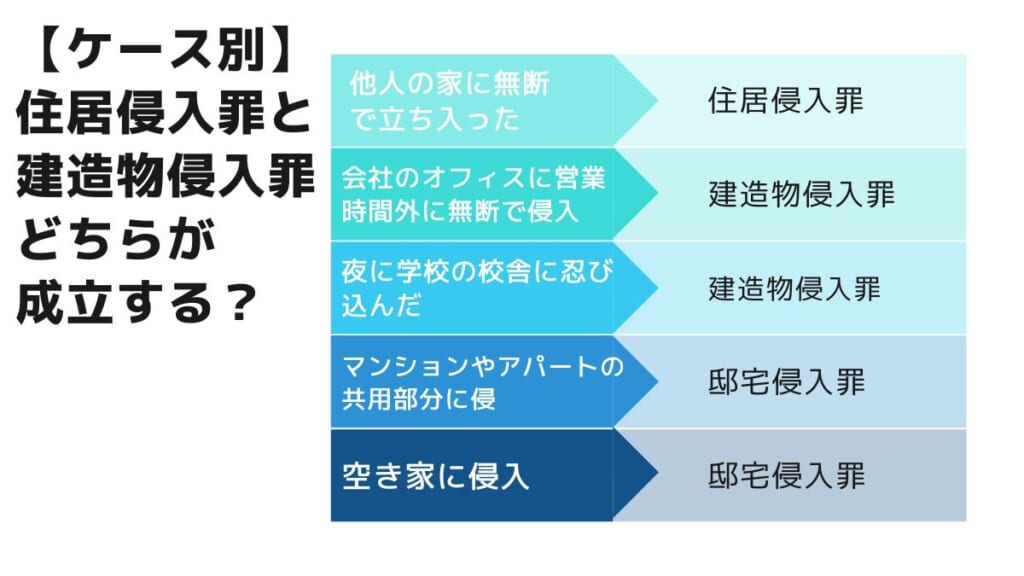

【ケース別】住居侵入罪と建造物侵入罪のどちらが成立する?

住居侵入罪と建造物侵入罪の違いは「侵入した場所」によって決まりますが、実際にどのようなケースでどちらの罪が成立するのかを見ていきましょう。

他人の家に無断で立ち入った→住居侵入罪

明らかに誰かが住んでいる家に許可なく入る行為は、「住居侵入罪」に該当します。

一軒家だけではなくマンションやアパートなども住居侵入罪の対象となる建物です。

会社のオフィスに営業時間外に無断で侵入した→建造物侵入罪

オフィスなどの事業用建物は、原則として人が居住する建物ではありませんので、そのような建物に立ち入る行為は、「建造物侵入罪」に該当します。

什器や備品などを持ち去る目的での立ち入りであれば、建造物侵入罪とともに窃盗罪も成立しますので、単純な建造物侵入罪よりも重く処罰されます。

夜に学校の校舎に忍び込んだ→建造物侵入罪

学校の校舎は住居ではないため、そこに無断で侵入すれば「建造物侵入罪」が成立します。

自分の通っている学校であったとしても夜間の立ち入りは認められていませんので、建造物侵入罪に問われることになります。肝試しが目的であっても事前に学校の許可を得ていなければ、犯罪ですので注意しましょう。

マンションやアパートの共用部分に侵入した→どちらでもない(邸宅侵入罪)

マンションのエントランスや共用廊下などに無断で立ち入った場合、「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」ではなく、「邸宅侵入罪」が成立する可能性があります。

刑法130条の「邸宅」には、住居の一部とはいえない敷地部分が含まれるため、マンションやアパートの共用部分は邸宅侵入罪の対象となります。

空き家に侵入した→どちらでもない(邸宅侵入罪)

空き家であっても所有者や管理者がいる建物であれば、「邸宅侵入罪」に問われる可能性があります。

明らかに人が住んでいない空き家であっても勝手に立ち入れば犯罪になりますので注意が必要です。

住居侵入罪と建造物侵入罪には法定刑の違いはない

住居侵入罪と建造物侵入罪は、どちらも刑法130条に規定されています。そして、条文上は次のように定められています。

| (住居侵入等)第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 |

このように、住居に侵入した場合も、建造物に侵入した場合も、法定刑は共通です。どちらの罪でも、3年以下の懲役(拘禁刑)または10万円以下の罰金刑が科されます。

そのため、住居侵入罪か建造物侵入罪かを区別する実益はほとんどないといってもよいでしょう。

| ※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。 |

関連コラム:住居侵入罪の法定刑とは?量刑に影響する7つの事情を弁護士が解説

住居侵入罪・建造物侵入罪で逮捕されてしまったときの対処法

住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕されてしまったときは、以下のような対応をすることが重要です。

すぐに弁護士を呼ぶ

住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕されてしまったときはすぐに弁護士を呼ぶようにしてください。

弁護士は、取調べへの対応や釈放に向けた対応、被害者との示談交渉などのサポートをしてくれますので、早期釈放や有利な処分を獲得するには弁護士の助けが不可欠です。刑事事件は、スピード勝負と言われるように、時間が経てば経つほど不利益が大きくなりますので、一刻も早く弁護士を呼ぶようにしましょう。

弁護士と面会するまで黙秘権を行使し、供述調書への署名押印を拒否する

弁護士と面会する前の段階では取り調べに対する対処法がわからず、自分に不利な内容をうっかり話してしまうことがあります。それを防ぐには、弁護士と面会するまでは黙秘権を行使して供述を拒否するという方法が有効です。

被疑者には、憲法上、黙秘権が保障されていますので、供述を拒否したとしてもそれを理由に不利な扱いを受けることはありません。また、不利な供述調書を取られるのを避ける方法としては供述調書への署名押印を拒否することも有効です。

弁護士と面会するまでは黙秘権の行使や供述証書への署名押印拒否で対応するべきでしょう。

被害者と示談をする

住居侵入罪や建造物侵入罪を犯してしまったときは、すぐに被害者と示談をすることが重要です。

示談によって被害者の処罰感情が和らげば、不起訴処分となる可能性が高まります。また、早期釈放の可能性も高くなりますので、迅速に示談交渉に着手するようにしましょう。

ただし、当事者同士の示談交渉は新たなトラブルの原因となりますので、専門家である弁護士の任せるべきです。

関連コラム:住居侵入罪における示談の効果とは?示談交渉の流れやポイントを解説

住居侵入罪・建造物侵入罪を犯したときの弁護はグラディアトル法律事務所にお任せを

住居侵入罪や建造物侵入罪を犯してしまったときは、どちらの犯罪であるかにかかわらずすぐに弁護士に依頼することが大切です。

グラディアトル法律事務所では、逮捕直後からのスピード対応に定評があり、示談交渉や勾留阻止・早期釈放の実績も豊富です。初犯であることを最大限に活かし、起訴の回避や執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行います。

また、当事務所では、刑事事件の初回相談を無料で実施しており、24時間365日いつでもご相談が可能です。突然の逮捕や家族の身柄拘束といった緊急事態にも、迅速に対応いたします。

「初犯だから軽く済むだろう」「謝れば許されるかもしれない」といった安易な考えは、取り返しのつかない事態を招くことがあります。少しでも不安を感じたら、今すぐご相談ください。

まとめ

住居侵入罪と建造物侵入罪は、どちらも「他人の敷地や建物に無断で侵入する行為」に対して適用される犯罪ですが、侵入した場所が居住空間かどうかによって罪の名称が異なります。

もっとも、あくまでも名称の違いだけで法定刑や量刑にはほとんど影響はありませんので、どちらの罪であってもすぐに弁護士に相談することが重要です。住居侵入罪・建造物侵入罪に関するお悩みは、刑事弁護に強いグラディアトル法律事務所までご相談ください。