「少年事件の逆送とはどのような手続きなの?」

「逆送の対象となる事件にはどのようなものがある?」

「逆送を避けるにはどうすればいい?」

少年事件は、原則として家庭裁判所で審理され、保護処分によって少年の更生を目指す仕組みになっています。しかし、一部の事件では、家庭裁判所から検察官に事件が送致され、成人と同じように刑事裁判にかけられることがあります。これを「逆送」といいます。

逆送が決定されると、少年は刑事裁判で有罪となれば前科がつき、懲役刑や禁錮刑(拘禁刑)といった厳しい刑罰を科される可能性があります。せっかく家庭裁判所の保護処分で更生の道を歩めるはずだったのに、逆送によって将来に大きな影響が及ぶことも少なくありません。

実際、令和6年版の犯罪白書(P133)によれば、家庭裁判所に送致された少年事件のうち0.7%(年齢超過を除く)が逆送されており、割合としてはそこまで大きくはありません。しかし、交通違反事件では、14.7%が逆送されていることから、事件の内容や性質によっては逆送となる可能性も十分にあるといえるでしょう。

本記事では、

| ・逆送の意味と実際の割合 ・逆送となる3つのケース ・刑事処分相当による逆送の具体例 ・逆送を回避するためにできるポイント |

などをわかりやすく解説します。

ご家族が少年事件に関わってしまった場合に、どのように行動すべきかを考えるうえでの参考にしてください。

目次

逆送とは|少年事件の0.7%が逆送になっている

少年事件における「逆送」とは、本来は家庭裁判所で審理されるべき事件を、検察官に送り返し(送致し)、成人と同様の刑事裁判にかける手続きを指します。少年法は、本来、少年の健全な育成を目的としており、家庭裁判所では更生のための保護処分が中心となります。しかし、事件の内容や性質が重大である場合には、社会的影響や責任の重さが重視され、刑事裁判に移行することになるのです。

令和6年版の犯罪白書によれば、家庭裁判所に送致された事件のうち、年齢超過を除くと0.7%が逆送されています。一見すると非常に少ない割合に思えるかもしれません。しかし、事件の種類によって逆送される可能性には大きな差があります。たとえば、交通違反事件については14.7%が逆送となっており、刑事裁判に移行する可能性が高いといえるでしょう。

逆送が決定された場合、少年は家庭裁判所の保護処分による更生の道ではなく、成人と同じ刑事手続きに組み込まれることになります。刑事裁判で有罪となれば前科がつき、懲役刑や禁錮刑(拘禁刑)などの厳しい刑罰が科されることもあるため、今後の進路や社会復帰に深刻な影響を及ぼすことは避けられません。

つまり、逆送は単なる手続き上の判断ではなく、少年の将来を大きく左右する重大な分岐点といえるでしょう。

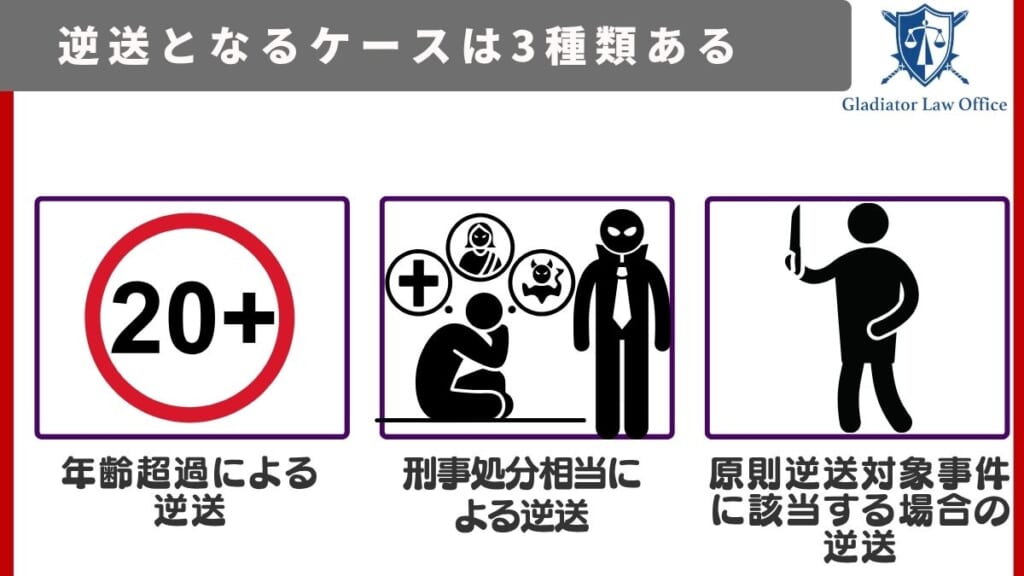

逆送となるケースは3種類ある

少年事件がすべて家庭裁判所で解決するわけではありません。事件の性質や少年の状況によっては、家庭裁判所が「このまま保護処分で更生を目指すのは適切ではない」と判断し、検察官に送致(逆送)されることがあります。

このような逆送の措置がとられるケースは、大きく分けて以下の3種類です。

年齢超過による逆送

少年法では、20歳未満の者を「少年」と定めています。家庭裁判所に送致された時点で、すでに20歳を超えている場合には、家庭裁判所での処分ではなく刑事裁判に委ねるのが妥当とされ、検察官に送致されます。

これは形式的に年齢を基準とするため、事件の内容に関係なく、年齢要件だけで逆送が決定されるケースです。

刑事処分相当による逆送

家庭裁判所での調査の結果、少年の行為や性格、生活環境などを踏まえて「保護処分ではなく刑事処分を科すのが相当である」と判断される場合、検察官に送致されます。

たとえば、反省の態度が乏しい、過去に非行歴がある、再犯の可能性が高いなど、保護処分による更生が期待しにくいと判断されたときに逆送が選択されます。

原則逆送対象事件に該当する場合の逆送

少年法20条2項では、一定の重大事件については「原則として逆送すべき」と定められています。これを「原則逆送対象事件」と呼びます。原則逆送対象となる事件は、以下のとおりです。

| ・16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件 ・18歳以上の少年のとき犯した死刑、無期または短期1年以上の懲役・禁錮(拘禁刑)にあたる罪の事件 |

代表的なものとしては、故意に人を死亡させた事件(殺人や強盗致死など)が挙げられますが、特定少年(18歳・19歳)については、現住建造物等放火罪,強制性交等罪,強盗罪,組織的詐欺罪なども原則逆送事件の対象に含まれます。

これらの事件は社会的影響も大きく、刑事責任を明確にする必要があるため、例外的な事情がない限り、家庭裁判所ではなく刑事裁判で審理されることになります。

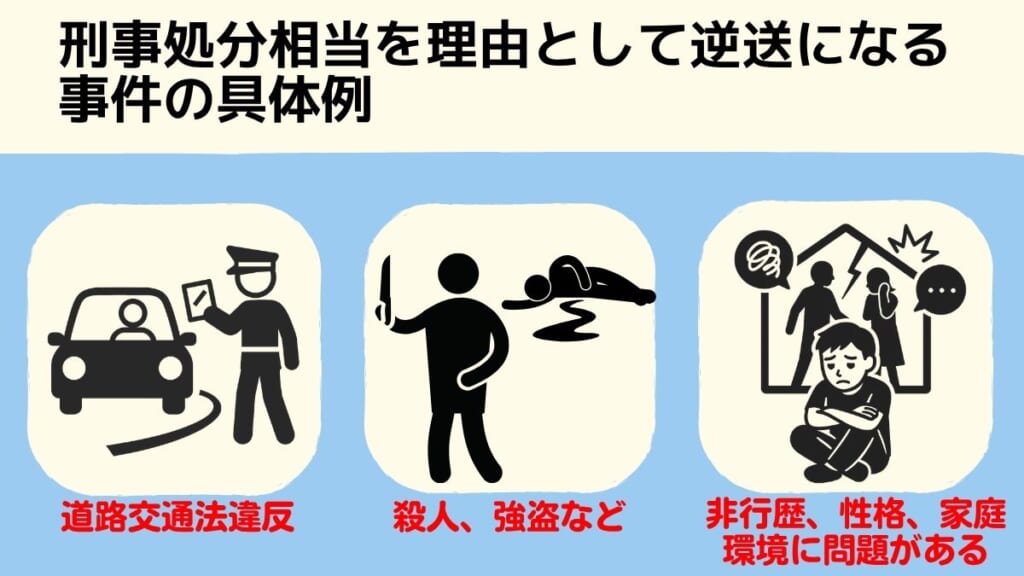

刑事処分相当を理由として逆送になる事件の具体例

逆送の3つのパターンのうち、特に注意すべきなのが「刑事処分相当」を理由とする逆送です。これは、家庭裁判所の調査で「保護処分による更生では不十分であり、刑事処分を科すのが相当である」と判断された場合に行われます。

以下では、刑事処分相当を理由として逆送になる事件の具体例を紹介します。

道路交通法違反

令和6年版犯罪白書によれば、刑事処分相当を理由とする逆送事件の約84%が道路交通法違反に関連するものです。

具体的には、無免許運転、酒気帯び運転、過失運転致死傷など重大な結果を伴う事件が典型例です。特に、人身事故を起こした場合には、社会的影響や被害者感情も大きいため、家庭裁判所の保護処分ではなく刑事裁判で責任を問うべきだと判断されやすくなります。

殺人、強盗などの重大犯罪

人を死亡させたり、重大な被害を与える犯罪については、原則逆送対象事件と重なる部分もありますが、刑事処分相当として逆送されるケースもあります。

たとえば、殺人未遂事件、強盗致傷事件、傷害事件でも被害が重大な場合など、少年の年齢や前歴、反省状況を考慮したうえで「保護処分では不十分」と判断されれば、逆送に至ります。

非行歴、性格、家庭環境に問題がある事件

同じ事件類型でも、少年の背景によって逆送の可否は変わります。たとえば、過去に何度も非行歴がある、家庭環境が劣悪で保護者の監督が期待できない、反省の態度が乏しく再犯の危険性が高いといった場合です。

このような事情があると、家庭裁判所は「保護処分による改善は困難」と判断し、刑事処分相当として逆送を選択する可能性が高まります。

逆送の流れと逆送後の手続き

逆送は、突然決まるわけではありません。少年事件は、まず警察や検察による捜査を経て家庭裁判所に送致され、家庭裁判所での調査・審判の結果として逆送が決定されます。以下では、逆送の流れと逆送後の手続きを説明します。

少年事件の発生・捜査

少年が事件を起こすと、まず警察が捜査に着手します。必要に応じて逮捕や勾留が行われ、事件の証拠や事実関係が収集されます。その後、事件は検察官に送られ、最終的に家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所送致

少年事件は、原則としてすべて家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所は、事件の内容だけでなく、少年の性格や生活状況、家庭環境などを含めて調査します。

この送致は「全件送致主義」と呼ばれ、軽微な事件を含めてすべての少年事件を家庭裁判所が扱うことで、少年の背景事情を幅広く把握する狙いがあります。

家庭裁判所での調査・審判

家庭裁判所では調査官による面接や環境調査が行われ、少年本人や保護者、学校関係者などから事情を聴取します。そのうえで裁判官が審判を開き、保護処分とすべきか、逆送とすべきかを判断します。

この過程では、反省の有無や更生の可能性、被害者との示談の成立状況なども重視され、処遇の方向性を左右します。

検察官送致決定(逆送)

調査と審判の結果、刑事処分が相当と判断された場合、家庭裁判所は、事件を検察官に送致します。これが「逆送決定」です。ここで初めて、少年は家庭裁判所の枠組みを離れ、刑事手続きに移ることになります。

逆送が決まれば保護処分の可能性はなくなり、少年は成人と同様に刑事責任を追及される立場に置かれます。

検察官による起訴

検察官は、逆送された事件について再度精査し、起訴するかどうかを決定します。ただし、犯罪の嫌疑が十分であれば公訴提起が義務付けられており、成人の刑事事件とは異なり起訴の裁量権が制限されているのが特徴です。

つまり、逆送されてしまうとほぼ確実に起訴されてしまうと考えておいた方がよいでしょう。

成人と同じ刑事裁判

起訴後は通常の刑事裁判が開かれ、有罪となれば刑罰が科されます。懲役刑や禁錮刑(拘禁刑)に処される可能性もあり、前科がつくため、進学・就職・社会復帰に大きな影響を及ぼすのは避けられません。

特に、少年の段階で前科がつくことは、その後の人生設計を大きく変えてしまうため、逆送の判断は非常に重い意味を持ちます。

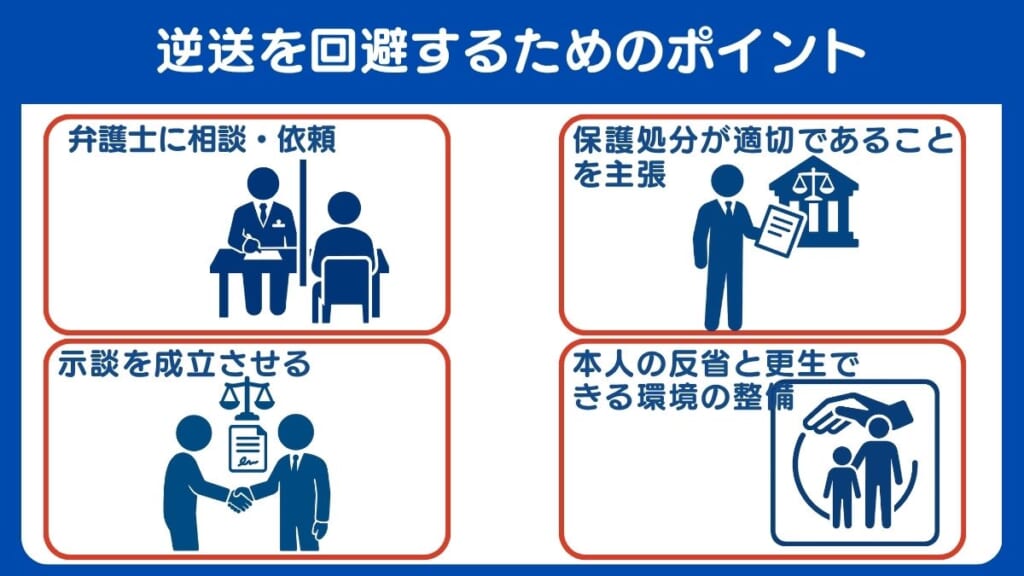

逆送を回避するためのポイント

逆送が決定されると、少年は、成人と同じ刑事裁判にかけられ、重い刑罰を受ける可能性が高まります。前科がつくことは今後の人生にも深刻な影響を及ぼすため、できる限り逆送を避けることが重要です。以下では、逆送回避のために有効とされる4つのポイントを説明します。

早期に少年事件の実績豊富な弁護士に相談・依頼する

少年事件は、スピードが非常に重要です。家庭裁判所の調査段階で「保護処分が適切」と判断されるように、弁護士が適切な弁護活動を行うことが欠かせません。早い段階から弁護士を依頼すれば、調査官や裁判官への対応、被害者との示談交渉、意見書の提出など、あらゆるサポートを受けることができます。

特に少年事件に慣れた弁護士は、裁判所が重視するポイントを熟知しているため、逆送を避けるための的確な戦略を立てることが可能です。

保護処分が適切であることを主張する

家庭裁判所の裁判官が「保護処分で更生できる」と判断すれば逆送は回避されます。そのため、弁護士は、調査報告書や意見書を通じて、少年の反省の深さや改善の見込みを積極的に主張します。学校や家庭でのサポート体制、周囲の協力を示すことも有効です。

さらに、生活習慣の改善や社会復帰に向けた具体的な計画を提示することで、家庭裁判所に安心感を与え、逆送を回避する可能性を高められます。

被害者との間で示談を成立させる

被害者がいる事件では、示談が成立しているかどうかが大きな判断材料となります。示談によって被害者が処罰感情を和らげていれば、家庭裁判所は保護処分を選択しやすくなります。

示談交渉は、専門的な知識が必要であり、当事者同士の接触はトラブルの原因となりますので、弁護士を通じて進めるのが安心です。

本人の反省と更生できる環境の整備

逆送を回避するためには、少年本人が真摯に反省していること、そして再犯防止のための環境が整っていることを示すことが大切です。たとえば、学校への復学や進学の計画、家族による監督体制、カウンセリングや更生支援プログラムの利用などが考えられます。

このような取り組みを具体的に提示できれば、「保護処分で十分に立ち直れる」と家庭裁判所に評価され、逆送を免れる可能性が高まります。

逆送の回避を目指すなら早期にグラディアトル法律事務所に相談を

逆送は、少年にとって将来を大きく左右する重大な決定です。逆送がなされれば、成人と同じ刑事裁判にかけられ、前科がついてしまうリスクも高まります。その結果、進学や就職の道が閉ざされるなど、人生に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

こうした事態を避けるためには、家庭裁判所での調査段階から適切な対応をとることが欠かせません。特に、被害者との示談交渉や家庭環境の改善、反省の姿勢を示すことは、専門的な法的知識と交渉力がなければ難しい部分です。

グラディアトル法律事務所は、数多くの少年事件に携わってきた経験を活かし、少年とご家族が少しでも有利な判断を得られるよう全力でサポートします。弁護士が調査段階から積極的に関与し、逆送を回避するための戦略を立て、被害者対応や裁判所への意見書作成なども含めて的確に対応します。

ご家族が突然の少年事件に直面したとき、「どうすれば逆送を避けられるのか」と迷ってしまうのは当然です。一人で抱え込む必要はありません。早期に弁護士にご相談いただくことで、最善の結果につながる可能性が大きく高まります。

逆送のリスクを回避し、少年の更生の道を守るために、ぜひお早めにグラディアトル法律事務所へご相談ください。

まとめ

少年事件における逆送は、わずか0.7%とはいえ、重大な結果をもたらす重要な判断です。特に、交通事件や重大犯罪では逆送される可能性が高く、逆送が決まれば成人と同じ刑事裁判を受け、前科がついてしまうリスクもあります。逆送を回避するには、早期の弁護士依頼、被害者との示談、反省の姿勢や更生環境の整備が欠かせません。

グラディアトル法律事務所は、豊富な少年事件の経験を活かし、ご家族とともに最善の結果を目指します。大切な将来を守るためにも、早めのご相談をおすすめします。