「あおり運転で逮捕される可能性の高いケースとは?」

「あおり運転で逮捕されるとどのようなペナルティが生じる?」

「あおり運転で逮捕されたときの対処法を知りたい」

近年、あおり運転で逮捕されるケースが急増しています。社会的にも大きな問題となった2017年の東名高速道路での死亡事故を契機に、悪質な運転行為に対する厳しい目が向けられるようになりました。

この流れを受けて、2020年6月には改正道路交通法が施行され、あおり運転は「妨害運転罪」として新たに厳罰化されました。これにより、従来よりも逮捕されるリスクが高くなり、懲役刑(拘禁刑)や免許取消といった重い処分が科される可能性もあります。

「少しイライラしていただけ」「相手が先に挑発してきた」などと軽く考えていた言動が、警察による逮捕・勾留、さらには社会的信用の失墜につながることも少なくありません。十分に注意して行動するとともに、万が一あおり運転で逮捕されてしまったときはすぐに弁護士に依頼するようにしましょう。

本記事では、

| ・あおり運転で逮捕される具体的なケース ・逮捕後の流れやペナルティ ・弁護士に依頼すべき理由 |

などについて詳しく解説します。

もし身に覚えがある方は、早急な対応が重要です。正しい知識を持ち、最善の対応を検討しましょう。

目次

あおり運転で逮捕される確率の高いケース|逮捕の基準

あおり運転は、改正道路交通法の「妨害運転罪」として、厳しい取り締まりを受けますが、そのすべてが逮捕されるわけではありません。逮捕には以下のような条件がありますので、それを満たさなければ逮捕されることはありません。

・被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

たとえば……

・逃亡のおそれまたは証拠隠滅のおそれがある場合など

警察官があおり運転の現場を目撃した場合は、現行犯逮捕される可能性がありますが、それ以外のケースでは、ドライブレコーダーの映像などから犯人を特定し、任意出頭を求められるのが一般的です。

ただし、以下のような場合には、任意の事情聴取を経ずにいきなり通常逮捕(後日逮捕)の手続きを取られるケースもあります。

| ・悪質なあおり運転の事案(高速道路上での急停止・幅寄せ、相手車両の前に出て進行を妨害する、車から降りて暴行するなど) |

| ・あおり運転により交通事故が生じ、現場から逃走している |

| ・前科、前歴がある |

| ・飲酒運転の疑いがある |

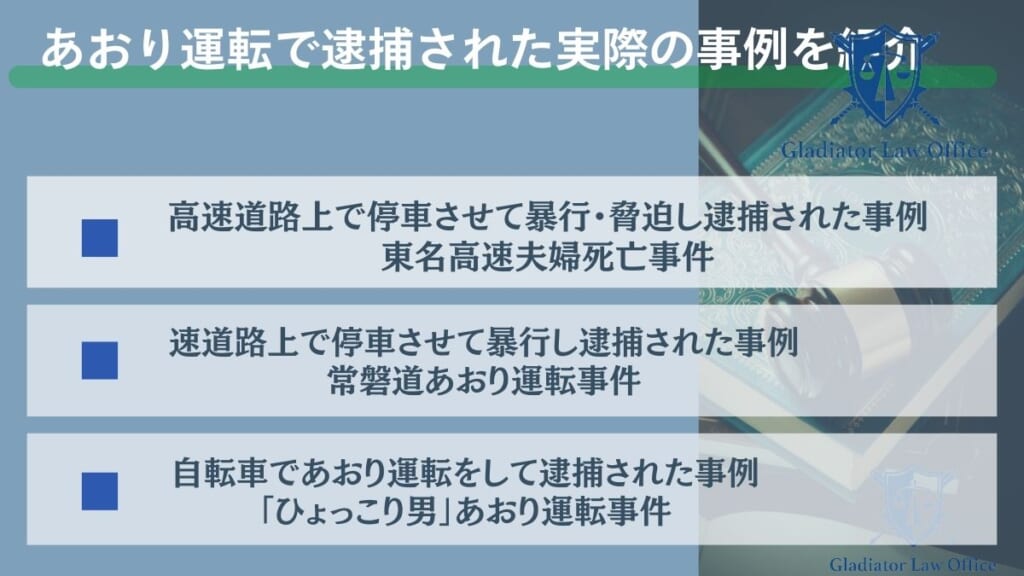

あおり運転で逮捕された実際の事例を紹介

実際に逮捕されたあおり運転事件には、社会的な注目を集めた重大事案がいくつもあります。ここでは、特に有名な3つのケースを取り上げ、どのような行為が問題とされたのかを具体的にご紹介します。

高速道路上で停車させて暴行・脅迫し逮捕された事例|東名高速夫婦死亡事件

2017年、神奈川県の東名高速道路で、男性が被害者の車を無理に停車させた結果、後続トラックが追突し、夫婦が死亡する事故が起こりました。

加害者は被害者に執拗に絡み、高速道路上で車を停めさせ、口論を続けるなど妨害行為をしていたことが判明しました。この事件を契機に、あおり運転に対する社会の関心が高まり、道路交通法改正により「妨害運転罪」が新設されることになりました。

なお、この事件で加害者は、危険運転致死傷罪などで起訴され、懲役18年の判決を受けました。

高速道路上で停車させて暴行し逮捕された事例|常磐道あおり運転事件

2019年、常磐自動車道で加害者が執拗に被害者の車を追跡・幅寄せし、高速道路上で無理やり停止させたうえ、運転手を殴打しました。

この事件はドライブレコーダーの映像がSNSで拡散され、大きな社会問題となりました。加害者は暴行罪などで起訴され、懲役2年6月・保護観察付き執行猶予4年の判決を受けています。

自転車であおり運転をして逮捕された事例|「ひょっこり男」あおり運転事件

2022年、埼玉県内で自転車に乗った男性が、繰り返し自動車の前に飛び出す「ひょっこり行為」をしていたことが発覚しました。

この行為により車両が急ブレーキをかけるなどの危険が生じ、男性は妨害運転罪で逮捕・起訴され、懲役8月・罰金20万円の実刑判決を受けました。

これは、車だけでなく自転車によるあおり行為も刑事責任の対象になることを示した事例です。

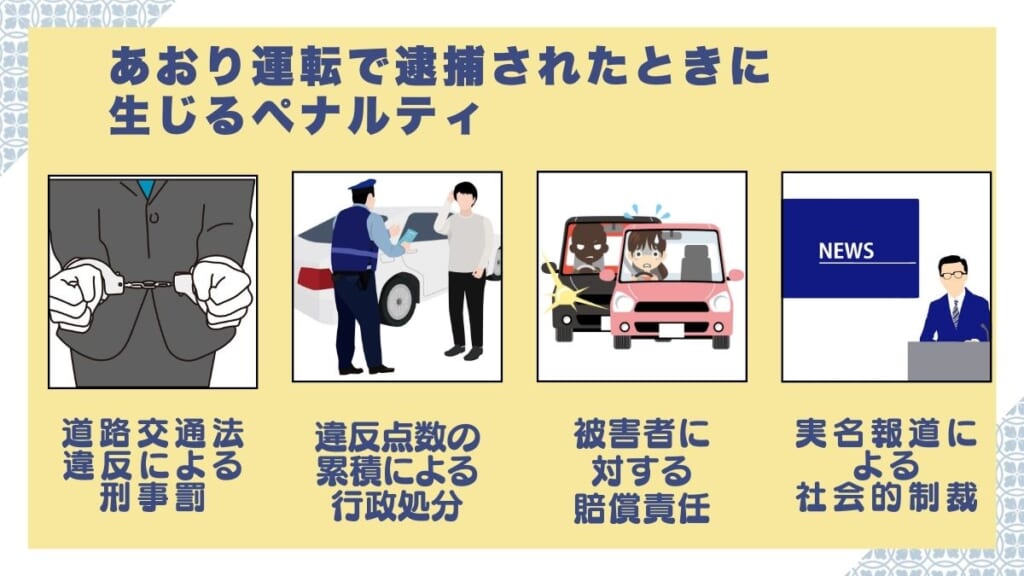

あおり運転で逮捕されたときに生じるペナルティ

あおり運転で逮捕されると、法律上の制裁だけでなく、社会的信用や生活への影響といった重大なペナルティが生じます。ここでは、主な4つのペナルティについて詳しく説明します。

道路交通法違反による刑事罰

あおり運転に対しては、2020年の法改正により創設された「妨害運転罪」が適用され、重大な犯罪として処罰されます。

たとえば、通常の妨害運転(車間距離の不保持や不必要な急ブレーキなど)では「3年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。さらに、高速道路での急停車や幅寄せといった極めて危険な行為では、「5年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金」に引き上げられます。

加えて、あおり運転の結果として事故や死傷者が発生した場合は、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪など、より重い罪に問われることもあり、実刑判決が下されるケースも少なくありません。

| ※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。 |

違反点数の累積による行政処分

刑事罰と並行して、行政処分として運転免許の取消処分が下されることもあります。妨害運転と認定されると、違反点数25点または35点が加算され、即座に免許が取り消されます。また、2年から最長で10年の欠格期間が設けられます。この期間中は、運転免許の再取得が認められません。

運転が仕事に直結している職業の方はもちろん、日常生活で車を使用している方にとっても、大きな支障となるのは明らかです。無免許となったまま運転すれば、別の罪に問われるおそれもあるため、非常に深刻な処分といえます。

被害者に対する賠償責任

あおり運転によって事故が発生した場合、加害者には民事上の損害賠償責任が生じます。

被害者がケガをした場合には治療費や通院交通費、仕事を休んだ分の休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料などを支払う必要があり、被害の程度によっては数百万円から数千万円単位の請求を受けることもあります。

任意保険に加入していても、あおり運転が故意による行為と判断された場合、保険金が支払われないケースもあるため注意が必要です。

実名報道による社会的制裁

刑事罰や損害賠償に加え、社会的な信用を失うという点でも、あおり運転の代償は大きいです。特に、事件の内容が悪質と判断された場合には、報道機関によって実名報道されることがあり、インターネット上でも情報が拡散されるおそれがあります。

その結果、勤務先への連絡・処分や解雇、近隣住民からの冷たい視線、家族への影響など日常生活全般に支障をきたすことになります。一度ネット上に広まった情報は半永久的に残るため、人生に長期的な悪影響を及ぼすリスクもあるのです。

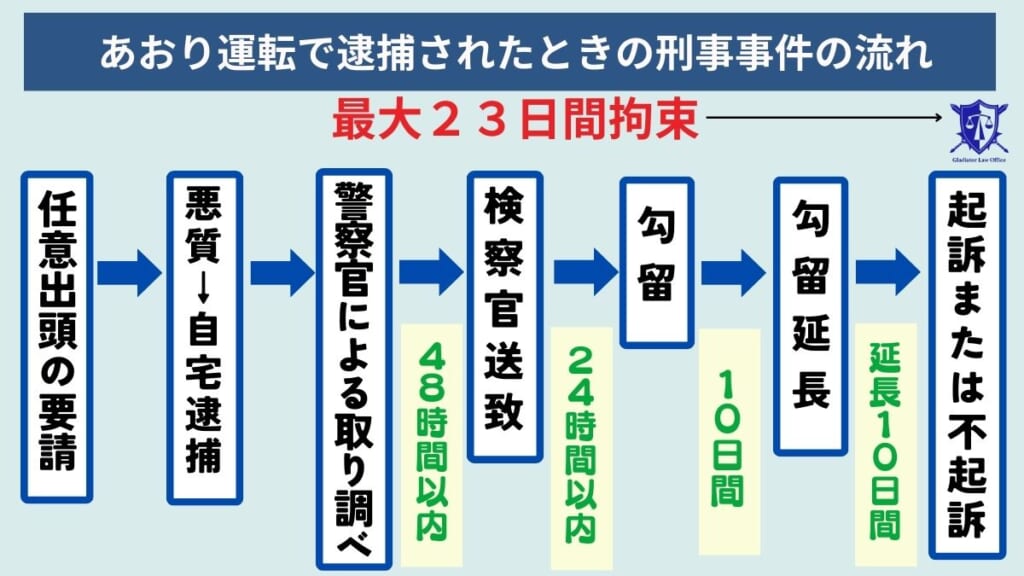

あおり運転で逮捕されたときの刑事事件の流れ

以下では、あおり運転で逮捕された後の一連の流れを説明します。

警察から任意出頭の要請

あおり運転を受けた被害者から通報・被害届の提出があると、警察による捜査がスタートします。ドライブレコーダーなどの映像から犯人が特定されると、事情を確認するために任意での出頭を要請されます。

警察による任意出頭の要請には法的な強制力がないものの、拒否や無視をすると逃亡または証拠隠滅のおそれありと判断され、逮捕される可能性が高くなります。

悪質な事案では突然自宅に警察官がやってきて逮捕されることも

東名高速夫婦死亡事件や常磐道あおり運転事件のような悪質性の高い事案では、突然自宅に警察官がやってきて、逮捕されるケースもあります。

逮捕されると家族とも連絡が取れず、最大72時間の身柄拘束が行われます。

警察官による取り調べ

逮捕後、警察署での取り調べが始まります。黙秘権や供述調書の重要性を理解しないまま取り調べに応じると、不利な供述をしてしまうこともありますので注意が必要です。

それを回避するには、この段階から弁護士のサポートを受けることが重要です。

検察官送致・勾留請求

逮捕後48時間以内に検察官に送致され、検察官による取り調べを受けます。

検察官は、引き続き身柄拘束を行う必要性があると判断したときは、逮捕から72時間以内かつ送致から24時間以内に裁判官に勾留請求を行います。

勾留・勾留延長

裁判官は、被疑者に対する勾留質問を実施した上で、勾留を許可するかどうかの判断を行います。勾留が決定すると原則として10日間の身柄拘束となり、勾留延長まで認められればさらに最長10日間の身柄拘束となります。

つまり、逮捕から合計すると最長で23日間の身柄拘束を受けることになります。

起訴・不起訴の決定

勾留期間が満了するまでの間に、検察官が起訴または不起訴の決定を行います。

前科を避けるなら不起訴処分を獲得を目指して、早い段階から弁護士によるサポートを受けることが重要です。

あおり運転で逮捕されたときに弁護士に依頼すべき3つの理由

あおり運転で逮捕されてしまった場合、一刻も早く弁護士に依頼することが重要です。弁護士に依頼することで、さまざまな面で有利な結果を得られる可能性が高まります。以下では、弁護士に依頼するメリットを説明します。

早期釈放・勾留阻止に向けた弁護活動ができる

逮捕後、検察官が裁判所に勾留を請求し、それが認められると最大で20日間、身柄を拘束される可能性があります。この勾留が認められるかどうかは、裁判所の判断にかかっていますが、弁護士に依頼すれば、身元引受人の手配や意見書の提出など、勾留を回避するための弁護活動を行うことができます。

また、万が一勾留が決定された場合でも、弁護士が準抗告や勾留取消請求などを通じて、早期釈放を目指して働きかけることが可能です。仕事を続けたい方や家族に迷惑をかけたくない方にとって、早期釈放は非常に重要なポイントとなります。

被害者との示談交渉で不起訴の可能性が高まる

あおり運転による被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。しかし、加害者本人が直接被害者と連絡を取ることは、かえってトラブルを招いたり、証拠隠滅の疑いをかけられたりするおそれがあります。

弁護士が間に入ることで、法律的に適切なかたちで示談交渉を進めることができ、被害者との信頼関係も築きやすくなります。示談書の作成や賠償額の調整もすべて弁護士に任せることができるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。

仕事や家族への影響を最小限に抑えることができる

逮捕・勾留が長引くと、長期間の無断欠勤による解雇のリスクがあり、さらには報道による実名公開など、社会生活に深刻な影響が出る可能性があります。特に、実名報道された場合、インターネット上に情報が拡散され、家族や職場への影響も計り知れません。

弁護士に依頼することで、このような生活上のリスクを最小限に抑えるためのサポートが受けられます。また、家族からの差し入れや面会なども弁護士が間に入って調整できるため、家族の不安も軽減されるでしょう。

あおり運転で逮捕されたときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

あおり運転での逮捕は、決して特別な人にだけ起こることではありません。「ついカッとなってしまった」「急いでいた」など、日常の些細な感情や行動の積み重ねが、思いがけず重大な刑事事件に発展するケースが増えています。

突然の逮捕や警察からの呼び出しに対し、適切な対応ができなければ、勾留・起訴・前科といった重大な不利益を被るおそれもあります。こうした場面では、法律の専門家による早期の対応が何よりも重要です。

グラディアトル法律事務所では、あおり運転を含む刑事事件の弁護に関する豊富な実績があり、逮捕直後から迅速かつ的確な弁護活動を行うことができます。

| ・24時間365日、緊急対応可能 ・初回相談は無料 ・示談成立・不起訴処分獲得の豊富な実績 |

一人で悩まず、まずは専門の弁護士にご相談ください。早期にご連絡いただければ、釈放や不起訴の可能性を高めるためのサポートが可能です。

まとめ

あおり運転は、社会的にも重大な問題として位置づけられており、厳罰化が進んでいます。特に、暴行や危険運転を伴う行為は、逮捕や起訴、実刑にまで発展するリスクがあり、刑事罰に加えて免許取消や実名報道、損害賠償など多くの不利益が生じます。

そのため、あおり運転をしてしまったときは、早期に弁護士へ相談し、示談や勾留回避などの対応を図ることが非常に重要です。

あおり運転のトラブルでお悩みの方は、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。