「少年事件における保護処分とはどのような処分なの?」

「少年事件で保護処分が選択される事件がどのくらいあるのか知りたい」

「少年事件で保護処分が出るまでの流れはどうなっている?」

少年事件では、成人の刑事事件とは異なり、処罰ではなく「少年の健全な育成」を目的とした処分が行われます。その中心となるのが「保護処分」です。保護処分には、保護観察や少年院送致、児童自立支援施設等送致などがあり、少年の更生に向けた指導や環境調整が行われます。

もっとも、どのような場合に保護処分が選択されるのか、どの種類が多いのか、そして実際の手続きの流れは一般にはあまり知られていません。特に、お子さんが事件に関わってしまったご家族にとっては、「少年院に入れられてしまうのではないか」「家庭に戻れるのか」といった不安が尽きないでしょう。

本記事では、

| ・少年事件における保護処分の意味や種類 ・実際に選択される保護処分の割合 ・保護処分が決まるまでの流れ |

などをわかりやすく解説します。

お子さんが事件に関わってしまい不安を抱えているご家族の方にとって、今後の見通しを立てる一助となれば幸いです。

目次

少年事件における保護処分とは

少年事件における「保護処分」とは、家庭裁判所が少年に対して行う教育的な措置のことをいいます。成人の刑事事件では、犯罪に対して刑罰を科すことが中心となりますが、少年事件では「処罰」よりも「更生と健全育成」が目的とされています。そのため、少年に刑罰を与えるのではなく、生活環境を改善したり、必要な教育や指導を行うことで再非行を防止することが重視されます。

つまり、少年事件における保護処分は、刑罰のように「過去の行為に対する報い」を目的とするのではなく、「少年が今後社会で健全に生活できるようにするための教育的措置」である点に大きな特徴があります。ご家族にとっては厳しい判断に感じられることもありますが、その根底には少年の更生を第一に考える理念があると理解することが大切です。

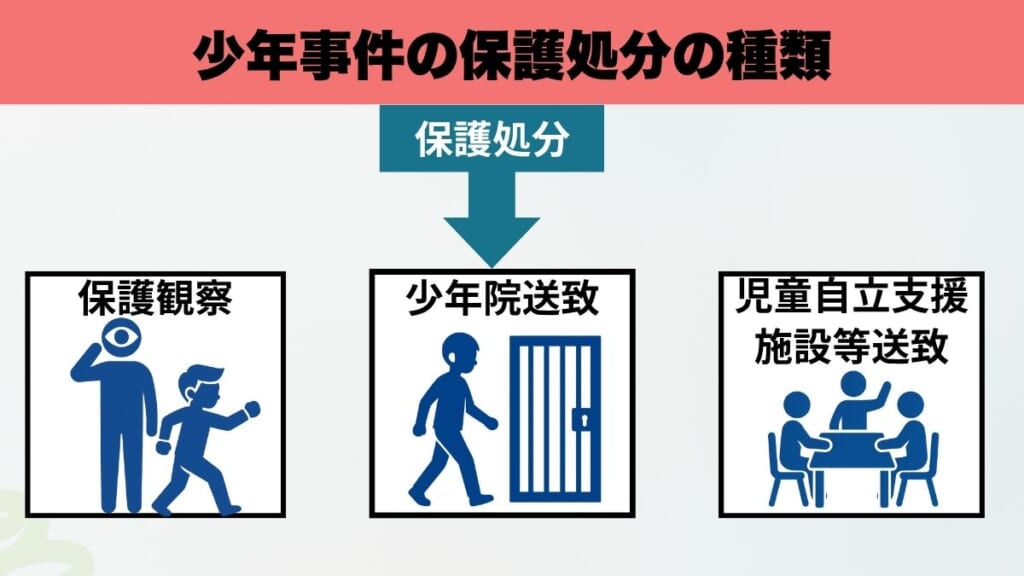

少年事件の保護処分の種類

家庭裁判所が下す保護処分にはいくつかの種類があり、少年の状況や事件の内容に応じて選択されます。大きく分けると「社会内で更生を目指す処分」と「施設で集中的に教育を受ける処分」があります。以下では代表的な3つの処分について見ていきましょう。

保護観察

保護観察とは、少年を社会内に戻したうえで、保護観察官や保護司による継続的な指導や監督を受けながら生活を送る処分です。少年は、家庭や学校で通常の生活を続けることができますが、定期的に面接や報告を行い、生活態度の改善や再非行防止のための助言を受けます。

比較的軽度の非行で、家庭や学校に一定の支えがある場合に選択されやすい処分です。少年にとっては社会の中で生活しながら更生を目指せる点でメリットがありますが、指導に従わなかった場合には処分の変更が行われることもあります。

少年院送致

少年院送致とは、少年を少年院に入所させ、一定期間集団生活を通じて教育・指導を行う処分です。少年院には年齢や非行内容に応じて複数の種類があり、それぞれに合わせた矯正教育が行われます。

対象となるのは比較的重大な事件を起こした場合や、家庭での生活環境に改善が見込めない場合などです。期間は、一般短期処遇であれば6か月以内ですが、長期処遇になると2年を超える場合もあり、個別の状況により異なります。

少年院送致は、社会内での改善が難しいと判断された場合に選択される、より厳しい処分といえるでしょう。

児童自立支援施設等送致

児童自立支援施設等送致とは、少年を児童自立支援施設や児童養護施設などに入所させ、生活指導や学習支援を受けさせる処分です。少年院ほどの厳格な環境ではありませんが、家庭での養育が困難な場合や、健全な生活習慣を身につける必要がある場合に選択されます。

ここでは規則正しい生活を送りながら、学習や職業訓練を受けることができ、社会復帰に向けた準備が整えられます。少年の非行の程度が軽度であっても、家庭環境に問題がある場合に適用されることが多い処分です。

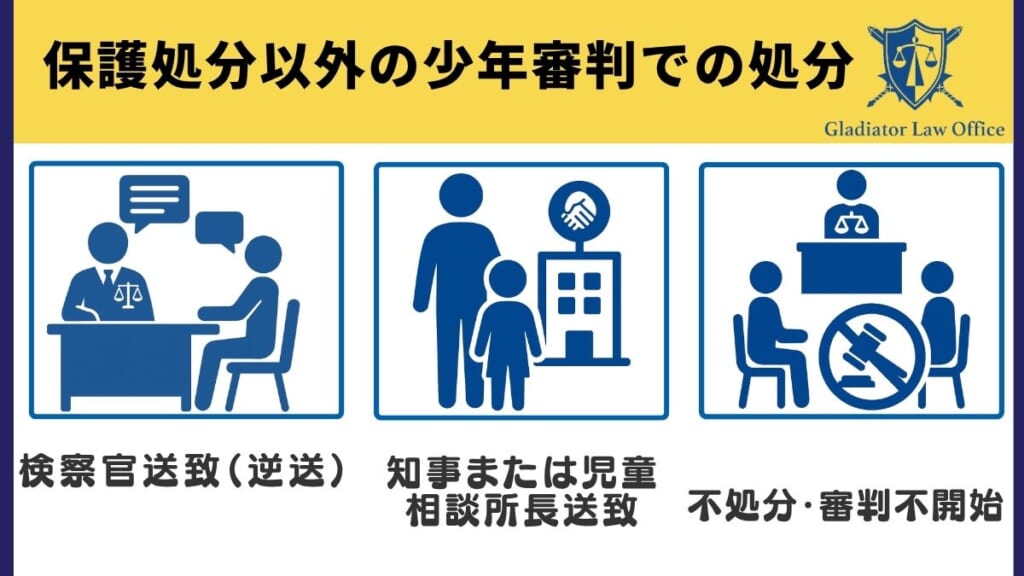

保護処分以外の少年審判での処分

少年審判に付された場合でも、必ずしも保護処分が選択されるわけではありません。事件の性質や少年の状況によっては、保護処分以外の処分が選択されることもあります。以下では、保護処分以外の処分を説明します。

検察官送致(逆送)

家庭裁判所は、原則として20歳未満の少年を対象として扱いますが、一定の場合には事件を検察官に送致し、刑事裁判に付すことがあります。これを「逆送」といいます。

具体的には、16歳以上の少年が故意に人を死亡させた事件など、重大事件の場合が典型です。逆送されると、少年も成人と同様に刑事裁判を受け、懲役刑(拘禁刑)などの刑罰が科される可能性があります。

家庭裁判所での教育的措置ではなく、社会全体の秩序維持や厳罰化の観点が重視される場合に選択されます。

知事または児童相談所長送致

少年の年齢が比較的低い場合や、非行の程度が軽度である場合には、家庭裁判所が知事や児童相談所長に事件を送致することがあります。これにより、少年は児童相談所の指導・保護の対象となり、福祉的な観点から支援を受けることになります。

少年法の理念である「少年の健全育成」を重視し、教育・福祉の観点から支援する仕組みといえます。

不処分・審判不開始

家庭裁判所が調査の結果、少年に要保護性が認められない場合や、非行の程度が軽く本人の反省が十分であると判断された場合には、審判により「不処分」とされることがあります。また、審判を開始するまでもないと判断されれば「審判不開始」の決定がなされます。

不処分・審判不開始は、少年に処分を下す必要がないと判断された場合の結論であり、少年や家族にとってはもっとも軽い結果といえます。

しかし、事件を起こしたこと自体が少年や家庭に大きな影響を与えることも多いため、その後の生活指導や再非行防止のための支援が望まれるケースも少なくありません。

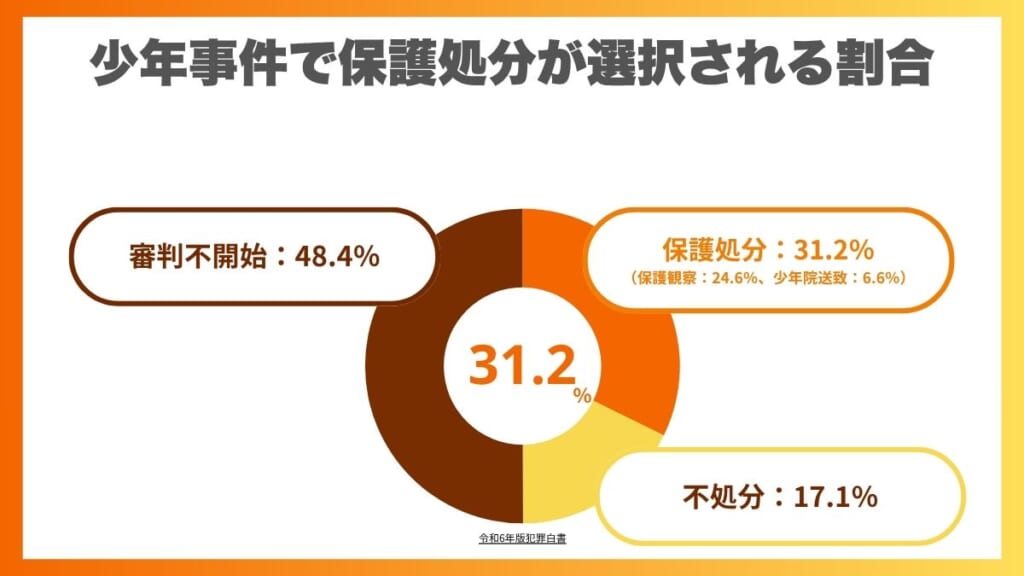

少年事件で保護処分が選択される割合は31.2%

家庭裁判所に送致された少年事件のすべてにおいて、保護処分が選択されるわけではありません。実際には、相当数の事件が「不処分」や「審判不開始」という結論で終了しています。

令和6年版犯罪白書(P133)によると、令和5年に家庭裁判所で審判が終結した少年事件の処分割合は次のとおりです。

| ・保護処分:31.2%(保護観察:24.6%、少年院送致:6.6%) ・不処分:17.1% ・審判不開始:48.4% ・その他(検察官送致・知事または児童相談所長送致など):数% |

このデータからも分かるように、家庭裁判所に送致されたからといって必ず保護処分になるわけではなく、むしろ過半数以上は不処分や審判不開始となっています。

特に、少年が初めて非行に及んだケースや、本人が深く反省しており、家庭や学校での支援体制が整っている場合には、不処分や審判不開始が選択されやすい傾向にあります。一方で、再非行のおそれがあると判断された場合や、事件が重大で社会的影響が大きい場合には、保護処分が下される可能性が高まります。

つまり、家庭裁判所での結論はケースによって大きく異なり、必ずしも「少年院に送致される」と決まっているわけではありません。事件に関わった少年やそのご家族にとっては不安が大きい場面ですが、実際には多くの事件で教育的配慮のもと柔軟に判断がなされているのです。

少年事件で保護処分が選択される際の主な考慮要素

家庭裁判所が少年事件において保護処分を選択するかどうか、またどの種類の処分を選択するかを判断する際には、いくつかの要素が重視されます。処分の目的はあくまで「少年の更生と健全育成」であるため、単に事件の重大さだけでなく、少年自身の成長可能性や家庭環境も総合的に検討されます。以下では、保護処分が選択される際の主な考慮要素を紹介します。

要保護性

「要保護性」とは、少年が再び非行に及ぶおそれがあるかどうか、また適切な保護や指導が必要かどうかを意味します。

たとえば、本人に生活態度の乱れや反社会的な傾向が見られる場合には、要保護性が高いと判断され、保護処分が選択されやすくなります。逆に、反省が深く再非行のおそれが低いと判断されれば、不処分や審判不開始となる可能性もあります。

事件の重大性

当然ながら、事件の性質や結果の重大性も考慮されます。

傷害事件や窃盗事件といった比較的軽微なものから、強盗致傷や放火といった重大事件まで幅広く存在し、重大性が高いほど厳しい処分が選択されやすい傾向にあります。特に、人命に関わる事件の場合には、少年院送致や逆送の可能性が高まります。

家庭環境

少年の家庭環境も重要な判断要素です。

家庭内で適切な監督や教育が期待できる場合には、保護観察のように社会内での更生を目指す処分が選択されやすくなります。一方、家庭が機能していない場合や虐待など問題がある場合には、児童自立支援施設や少年院での教育が必要と判断されることがあります。

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官による調査結果をもとに、この点を慎重に検討します。

更生の可能性

少年本人が事件をきっかけにどれだけ反省し、生活態度を改めようとしているかも重視されます。

たとえば、学校に復学しようとしている、就労に意欲を見せているといった前向きな姿勢があれば、更生可能性が高いと評価され、比較的軽い処分にとどまる可能性があります。逆に、反省の態度が見られず、再非行のおそれが強いと判断されれば、より厳しい処分が下される可能性があります。

少年事件で保護処分が出るまでの流れ

少年事件では、成人の刑事事件と異なり「処罰」ではなく「保護」が目的とされるため、手続きの流れにも特徴があります。保護処分に至るまでには、大きく分けて次のような段階があります。

逮捕・勾留

少年が犯罪を行った疑いで逮捕された場合でも、成人と同様に警察による取調べが行われます。ただし、少年の場合、勾留は「やむを得ない場合」にしか認められません。

また、少年の保護のため逮捕・勾留中は成人とは分離され留置されます。

家庭裁判所への送致

警察や検察による捜査が終わると、事件は、家庭裁判所に送致されます。少年事件の原則は、「全件送致主義」とされており、基本的に20歳未満の少年の事件はすべて家庭裁判所に送られます。

家庭裁判所では、ここから教育的観点に基づいた手続きが進められます。

観護措置(少年鑑別所)

家庭裁判所は必要に応じて、少年を少年鑑別所に収容する「観護措置」をとります。

観護措置は、原則2週間ですが、通常1回の更新が認められ4週間となることが多いです。その間に家庭裁判所調査官が面接や心理検査、家庭環境の調査などを行い、少年の性格や行動傾向を分析します。

この調査結果は、最終的な処分を決定する上で非常に重要な資料となります。

家庭裁判所の審判

調査が終了すると、家庭裁判所で審判が開かれます。

審判は、非公開で行われ、裁判官、調査官、付添人(弁護士)、保護者が同席します。ここで事件の事実認定とともに、少年の更生に必要な処分が判断されます。

審判の結果として、不処分、保護処分、検察官送致などが決定されます。

少年事件における弁護士の役割

少年事件では、家庭裁判所が教育的観点から適切な処分を決定しますが、その過程で弁護士が果たす役割は非常に重要です。弁護士は、「付添人」として手続きに関与し、少年の権利を守ると同時に、より適切な処分につながるよう働きかけます。以下では、弁護士が担う主な役割を3つ紹介します。

少年院送致を避けるための弁護活動(付添人活動)

弁護士は、付添人として、家庭裁判所の審判において少年に有利な事情を積極的に主張します。たとえば、少年が反省していることや、家庭や学校での受け入れ体制が整っていることを証明する資料を提出し、保護観察など社会内処分での更生が可能であることを示します。

これにより、少年院送致といった重い処分を避けられる可能性が高まります。

家族の不安を解消するためのサポート

少年事件に直面したご家族は「少年院に入れられてしまうのではないか」「前科がつくのか」など、大きな不安を抱えます。

弁護士は、事件の見通しや手続きの流れを分かりやすく説明し、ご家族の精神的な負担を和らげる役割も担います。また、必要に応じて家庭裁判所や調査官との調整を行い、家族が積極的に更生支援に関わることができるよう後押しします。

少年の更生を支えるサポート

弁護士は、単に処分を軽くするための弁護を行うだけではありません。少年が再び非行に及ばないよう、生活態度の改善や進学・就労の支援を行い、社会復帰をサポートすることも重要な役割です。

必要に応じて学校や福祉機関と連携し、少年が健全に成長できる環境を整える支援も行います。

少年院送致の回避を目指すなら早めにグラディアトル法律事務所相談を

少年事件において、少年院送致となるかどうかは少年やご家族にとって重大な問題です。少年院に入ることは、家庭や学校から切り離された環境で長期間生活することを意味し、将来の進路や社会復帰にも大きな影響を与えかねません。そのため、可能な限り保護観察など社会内処分での更生を目指すことが重要です。

もっとも、家庭裁判所は事件の内容や少年の性格、家庭環境などを総合的に判断して処分を決定します。その過程で、少年や家族が自らの事情を十分に伝えられなければ、不利な判断につながるおそれもあります。こうした場面で力を発揮するのが、少年事件に精通した弁護士です。

グラディアトル法律事務所では、少年事件の付添人活動に豊富な経験を持つ弁護士が、少年の反省や更生への意欲を適切に裁判所へ伝えるための活動を行います。また、学校や家庭、職場などの受け入れ体制を整えるためのアドバイスも行い、少年院送致を回避できる可能性を高めます。

お子さんの将来を守るためには、できるだけ早い段階で専門家に相談することが不可欠です。もしご家族が少年事件に直面しているなら、一人で悩まずにグラディアトル法律事務所へご相談ください。

まとめ

少年事件における保護処分は、少年の更生を目的とした教育的な措置であり、事件の重大性や家庭環境、更生の可能性を踏まえて家庭裁判所が判断します。保護観察や少年院送致といった処分がある一方で、実際には不処分や審判不開始となるケースも多くあります。

ただし、処分内容は弁護士による付添人活動によって大きく変わる可能性があります。弁護士が少年の反省や更生への意欲を裁判所に適切に伝えることで、少年院送致を回避し、社会内での更生につなげられることも少なくありません。

グラディアトル法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士がご家族と共に最善の結果を目指してサポートします。お子さんの将来を守るためにも、一人で抱え込まず、ぜひ早めにご相談ください。