「少年事件における観護措置とはどのような制度なの?」

「観護措置を避けるためにはどのようなことをすればいい?」

「観護措置に不服があるときの対処法を知りたい」

少年事件に関わる手続の中で、多くのご家庭にとって大きな不安となるのが「観護措置(かんごそち)」です。観護措置とは、家庭裁判所が少年の健全育成や事件の適切な審理のために、一定期間、少年を少年鑑別所などに収容する措置をいいます。いわば、一時的に身柄を家庭から切り離す手続であり、本人や保護者にとっては大きな負担となります。

観護措置が決定されると、少年は不慣れな環境で生活を余儀なくされ、精神的なストレスを抱えるだけでなく、学校生活の中断や友人関係への影響も避けられません。さらに、観護措置の経験は、進学や就職の際に不利益につながる可能性もあるため、家庭全体が将来に対する大きな不安を感じることになります。

本記事では、

| ・観護措置の意味や家庭裁判所が観護措置を決定する要件 ・観護措置を避けるために考慮されるポイント ・観護措置に不満があるときの不服申立てや取り消しといった法的な対応手段 |

などについて詳しく解説します。

少年事件に直面しているご本人やご家族にとって、観護措置は決して軽視できない重要な局面です。本記事を通じて観護措置に関する理解を深め、今後の対応を検討する際の参考にしていただければ幸いです。

目次

少年事件における観護措置とは?

観護措置(かんごそち)とは、少年事件において家庭裁判所が少年の健全な育成や事件の適切な審理のために行う手続の一つで、少年を一時的に少年鑑別所や児童自立支援施設などに収容することを指します。簡単に言えば「審判を開くまでの間、少年の身柄を保護しながら調査を行う制度」です。

成人事件でいえば勾留に近いイメージを持たれるかもしれませんが、観護措置は処罰を目的としたものではなく、少年の健全な育成を最優先に考えて設けられた制度です。

重要なのは、観護措置が「刑罰」ではなく「保護的措置」であるという点です。少年事件は、刑事手続とは異なり、少年の立ち直りや健全な成長を目的としています。そのため、観護措置は、少年を一時的に適切な環境に置き、事実関係や資質を明らかにして将来にとってより良い処遇を選択するための仕組みといえるでしょう。

家庭裁判所が観護措置を行うための要件

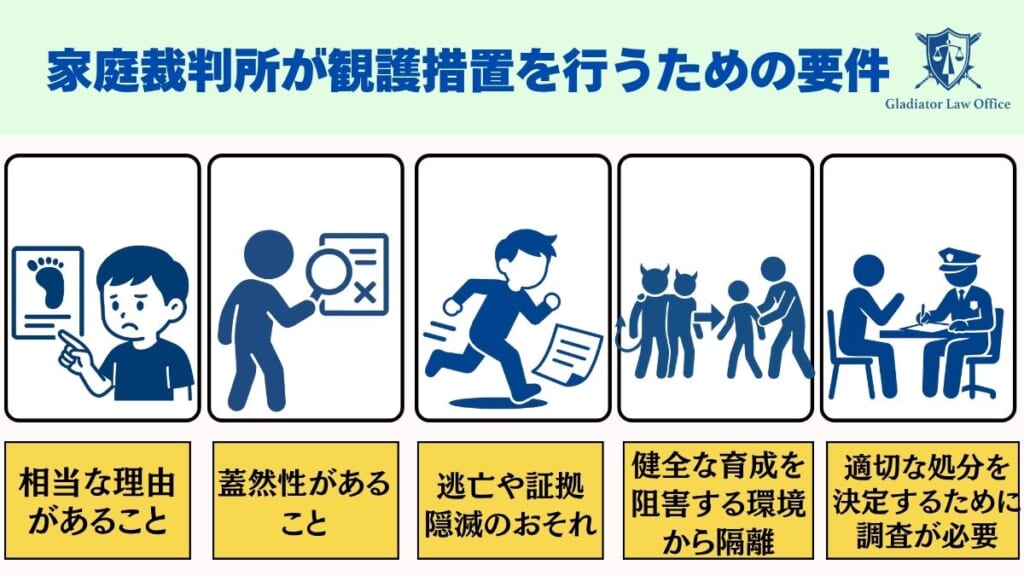

観護措置は、少年の身柄を家庭から切り離す重大な決定であるため、家庭裁判所が自由に行えるわけではありません。以下では、家庭裁判所が観護措置を行うための要件を説明します。

少年の非行を疑うに足りる相当な理由があること

まず、少年が何らかの犯罪行為や非行行為に関与したと合理的に疑える状況がなければ、観護措置は行われません。単なる噂や根拠のない疑いでは足りず、警察や検察による捜査で一定の証拠が集められていることが前提となります。少年に対する嫌疑が明確でなければ、家庭裁判所は観護措置を決定できないのです。

少年審判を行う蓋然性があること

観護措置は、家庭裁判所が少年審判を開く可能性が高いと判断した場合に行われます。もし証拠が不十分で審判に至らない可能性が大きい場合には、観護措置の必要性は否定されます。つまり、審判を見据えたうえで、少年を収容しながら調査を進める必要があるかどうかが判断基準となるのです。

逃亡や証拠隠滅のおそれがあること

少年が逃亡したり、関係者への口止めや証拠隠滅を図ったりする危険があることも観護措置の要件となります。少年事件は、友人や先輩・後輩など共犯者がいるケースが多く、友人や家族を通じて証拠隠滅が行われるリスクがあります。このような逃亡・証拠隠滅のおそれがある場合、家庭裁判所は、観護措置を決定して身柄を確保するのです。

少年の健全な育成を阻害する環境から隔離する必要があること

少年が不適切な交友関係にある、家庭内で適切な養育を受けられない、または生活環境そのものが非行を助長しているといった事情がある場合、観護措置によって一時的にその環境から隔離する必要があります。

少年鑑別所での規則正しい生活や専門的観察を通じて、本人の立ち直りのきっかけをつくる狙いもあります。

適切な処分を決定するために調査が必要であること

少年事件では、事実認定だけでなく、本人の性格や資質、家庭環境などを考慮して処分が決められます。そのため、少年鑑別所における観察や心理検査など、専門的な調査が不可欠なケースがあります。

観護措置によって収容されることで、鑑別所の技官が生活態度や心理傾向を分析し、家庭裁判所が最適な処分を選択するための重要な資料を得ることができます。

観護措置により少年鑑別所に収容される期間

観護措置によって少年が少年鑑別所に収容される期間は、原則2週間とされています。ただし、家庭裁判所が必要と判断した場合には2週間の延長が認められ、最長で4週間まで収容されることになります。さらに、重大な事件で一定の要件を満たす場合には、さらに2回延長が認められ、最長で8週間収容される可能性もあります。

実務では、多くの事件で1回の延長が行われるため、実質的な収容期間は、4週間となることが多いです。

この期間中、鑑別所では少年に対して心理検査や面接、生活観察などが行われ、その結果が家庭裁判所に提出されます。裁判所はその調査結果を踏まえて、今後の審判や処分の方向性を判断していきます。

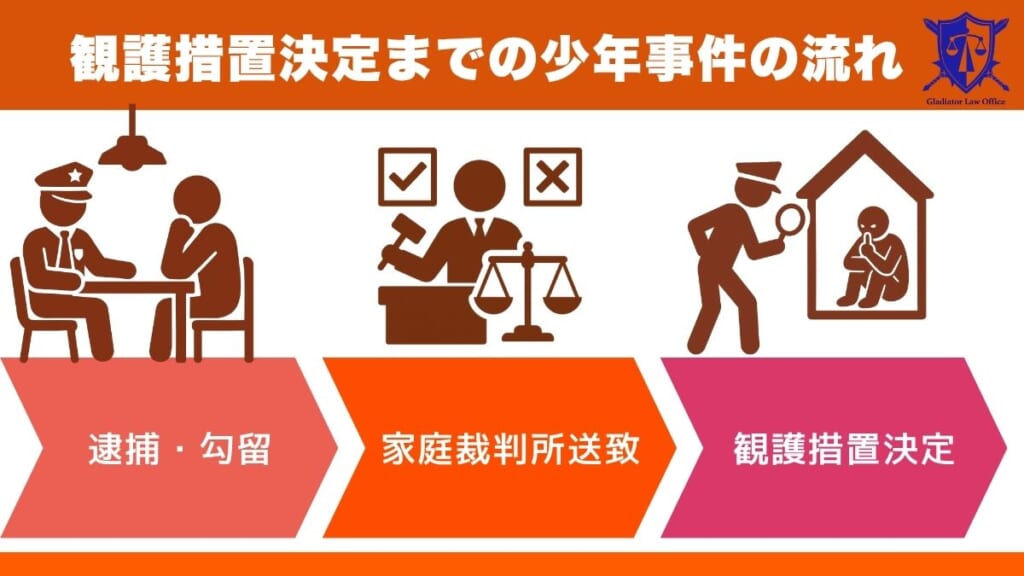

観護措置決定までの少年事件の流れ

観護措置は、少年が逮捕された直後にいきなり決定されるわけではありません。少年事件では、警察や検察の段階を経て家庭裁判所に送致され、そのうえで観護措置が検討されます。以下では、観護措置決定までの少年事件の流れを確認しておきましょう。

逮捕・勾留

少年が事件を起こし、逃亡または証拠隠滅のおそれがある場合、警察に逮捕されることがあります。逮捕後は、警察署で取り調べが行われ、検察官に事件が送られます。必要があると判断されれば、勾留請求がなされ、最大で20日間まで身体を拘束されることになります。

もっとも、成人事件とは異なり、少年の場合は「処罰」ではなく「保護」を前提としているため、勾留をするにはやむを得ない場合でなければなりません。

家庭裁判所送致

検察官は、少年が罪を犯した疑いがあると考える場合、事件を家庭裁判所に送致します。少年事件は、原則すべて家庭裁判所で扱われることになっており、検察官の判断で起訴するか否かを決める成人事件とは手続が異なります。

家庭裁判所では、送致された事件について「審判を開くかどうか」や「観護措置を取る必要があるかどうか」を判断します。

観護措置決定

家庭裁判所は、前章で説明した要件を満たすと判断した場合に、観護措置決定を行います。観護措置決定が出ると、少年は少年鑑別所に収容され、通常4週間の期間を鑑別所で過ごし、専門的な観察や心理検査を受けることになります。

この間に作成された鑑別結果の報告書は、今後の審判で重要な資料として活用されます。

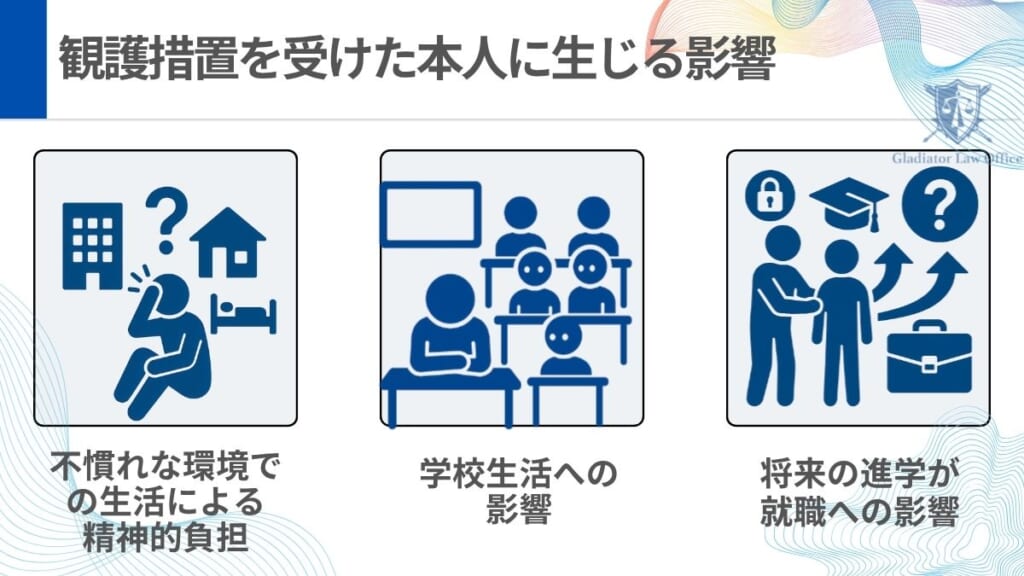

観護措置を受けた本人に生じる影響

観護措置は、「保護的な措置」であって処罰を目的とするものではありません。しかし、少年本人にとっては生活環境の大きな変化であり、精神的にも社会的にも大きな影響を及ぼします。以下では、観護措置を受けた本人に生じる主な影響を説明します。

不慣れな環境での生活による精神的負担

少年鑑別所では、家庭や学校とは全く異なる厳格な生活規律のもとで生活することになります。自由に外出できず、家族や友人とも容易に会うことができないため、孤独感や不安を抱える少年も少なくありません。

また、心理検査や面接、生活観察といった専門的な調査を受けることも、精神的な緊張につながります。特に、初めて身柄を拘束される少年にとっては、大きなストレスとなるのが実情です。

学校生活への影響

観護措置の期間中は、学校に通学することができないため、授業の遅れや欠席日数の増加といった不利益が生じます。特に、受験を控えている場合や進級の時期と重なる場合には、大きな影響を及ぼす可能性があります。

また、学校側に事件や観護措置の事実が伝われば、教師や同級生との関係がぎくしゃくすることもあり、復学後の学校生活に支障をきたすケースも見られます。

将来の進学が就職への影響

観護措置の経験は、直接的に前科として残るわけではありません。しかし、観護措置を受けた事実が進学や就職活動に影響を及ぼすことがあります。たとえば、欠席日数や成績の低下が原因で志望校への進学が難しくなる場合や企業が人物評価をする際に不利に働くことがあります。

また、本人が「観護措置を受けた」という事実を強く意識してしまい、自信を失ったり、将来への意欲をなくしてしまうなど、心理的な悪影響を及ぼすケースもあります。

観護措置を避けるためのポイント

家庭裁判所に送致された少年事件では、多くの場合で観護措置決定がなされます。そのため、観護措置を避けることは難しいのが実情です。もっとも、裁判所は、事件の性質や本人の態度、家庭環境などを総合的に考慮して観護措置の必要性を判断します。そのため、以下のような事情が整っている場合には、観護措置を回避できる可能性があります。

本人の反省

事件を起こしたことに対し、本人が深く反省しているかどうかは重要な要素です。

謝罪の言葉や態度、被害弁償の努力など、誠実な反省が見られれば、裁判所も観護措置を行わず自宅での生活を続けさせる判断をすることがあります。

非行歴や補導歴がない

これまでに非行歴や警察による補導歴がない場合は「初めての問題行動」として扱われやすく、観護措置を回避できる可能性が高まります。逆に、繰り返し非行をしている場合には再非行のおそれがあると判断され、観護措置が選択されやすくなります。

学校にも欠席せずに通っていて生活態度に問題がない

普段から学校にきちんと通い、生活態度に大きな問題がないことも評価されます。規則正しい生活を送っている少年であれば、家庭での生活を続けても再非行のおそれは低いと判断されやすくなります。

家庭環境が安定している

保護者が適切に監督できる体制にあるかどうかも大切な判断材料です。家庭環境が安定していれば、裁判所は「家庭に戻しても更生が期待できる」と考える可能性が高まります。

逆に、保護者による監督が不十分な場合や家庭環境に問題がある場合には、観護措置が選択されやすくなります。

軽微な事件である

万引きや軽い器物損壊など事件が比較的軽微であり、少年や被害者の状況からみても重大な影響が小さい場合には、観護措置を行わずに家庭での生活を続けさせるケースもあります。

観護措置決定に不服がある場合の対処法

観護措置は、家庭裁判所が少年の健全育成や事件の適切な調査のために必要と判断した場合に決定されます。しかし、観護措置が必ずしも適切に判断されているとは限らず、少年やその保護者が「不当だ」と感じるケースもあります。そのような場合には、法律上の手段を用いて観護措置の見直しを求めることが可能です。

異議申立て

観護措置の決定に対しては、決定から2週間以内に異議申立てをすることができます。

異議申立ては「観護措置の要件を満たしていない」「逃亡や証拠隠滅のおそれはない」など、当初の判断そのものが誤っていることを理由に行う手続です。

この申立てにより、裁判所が観護措置の適否を再度判断することになります。

観護措置決定の取り消しの申立て

観護措置決定後に事情が変わり、もはや観護措置の必要性がなくなった場合には、観護措置の取り消し申立てを行うことができます。

たとえば、被害者との示談が成立した、少年が深く反省し監督体制も整った、家庭環境が改善したといった場合には、裁判所に観護措置を継続する理由がないことを主張できます。

取り消し申立てが認められれば、収容期間の途中であっても少年は家庭に戻ることが可能となります。

観護措置を回避するなら早期にグラディアトル法律事務所に相談を

観護措置は、少年の立ち直りを目的とした制度ではありますが、実際には本人や家族に大きな精神的・社会的負担をもたらします。そのため、「できることなら観護措置を避けたい」と考えるのは自然なことです。しかし、観護措置は家庭裁判所が形式的に判断するのではなく、事件内容・本人の態度・家庭環境などを総合的に考慮して決定されるため、適切な準備と主張を行わなければ回避は困難です。

そこで重要となるのが、早期の弁護士相談です。少年事件を数多く扱ってきた弁護士であれば、家庭裁判所が重視するポイントを熟知しており、観護措置を避けるためにどのような資料や証拠を提出すべきかを的確にアドバイスすることができます。たとえば、保護者による監督体制が十分であることを示す資料の収集、学校や地域での生活態度を裏付ける報告書の提出、被害者との示談交渉のサポートなど、観護措置を不要と判断してもらうための実務的対応を行えます。

さらに、万が一観護措置が決定されてしまった場合でも、異議申立てや観護措置取消し申立てなどの手続を迅速に行い、早期に家庭へ戻れるよう全力で対応します。これにより、少年が将来に不利益を被るリスクを最小限に抑えることが可能となります。

グラディアトル法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士がご家族の不安に寄り添いながら、観護措置の回避・早期解除に向けて最善のサポートを提供しています。観護措置に直面している、またはその可能性があると不安を抱えている方は、一人で悩まず、ぜひ早めに当事務所へご相談ください。

まとめ

観護措置とは、家庭裁判所が少年の健全育成や適切な審判のために一時的に身柄を収容する重要な手続です。しかし、少年本人にとっては精神的な負担や学校生活への影響など、決して軽いものではありません。観護措置を避けるには、本人の反省や家庭環境の安定を示すことが重要であり、場合によっては異議申立てや取り消し申立ても可能です。

グラディアトル法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が観護措置の回避や早期解除を全力でサポートします。ご不安を抱える方は、ぜひお早めにご相談ください。