「仮釈放とはどのような制度なの?」

「仮釈放が認められるための条件を知りたい」

「仮釈放に向けて家族ができることとは?」

刑務所に服役している受刑者が、刑期をすべて終える前に社会へ戻れる制度が「仮釈放」です。仮釈放が認められれば、残りの刑期を刑務所の外で過ごすことができ、社会復帰への第一歩となります。しかし、仮釈放は誰にでも与えられるわけではなく、受刑態度や更生の見込み、社会の受け止め方など、さまざまな条件を満たす必要があります。

また、仮釈放が許可されても、自由に生活できるわけではありません。保護観察所の監督のもとで生活状況を報告したり、転居や旅行の際に許可を得たりするなど、守るべきルールがあります。これらを怠ると仮釈放が取り消され、再び刑務所に戻らなければならない場合もあります。

さらに、仮釈放には「身元引受人」の存在が不可欠です。身元引受人は受刑者の帰住先を提供し、社会復帰を支える役割を担いますが、その責任は小さくありません。仮釈放にあたっては、通知への対応や住所変更の制限など、身元引受人だからこそ注意しなければならない点がいくつもあります。

本記事では、

| ・仮釈放の定義や執行猶予・保釈との違い ・仮釈放が認められる条件や手続きの流れ ・仮釈放後の生活での注意点 |

などについて詳しく解説します。

身元引受人が果たすべき役割や注意点についても触れますので、ご家族や知人の仮釈放をサポートする立場の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

仮釈放とは?

仮釈放は、服役中の受刑者が刑期をすべて終える前に社会へ戻れる制度です。しかし、よく耳にする「執行猶予」や「保釈」とは仕組みが異なります。以下では、仮釈放の基本的な定義と目的、そして似ているようで異なる他の制度との違いについて説明します。

仮釈放の定義と目的

仮釈放とは、刑務所に服役している受刑者が刑期の一部を残した段階で釈放され、社会内で生活しながら残りの刑期を過ごす制度をいいます。刑法や刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づいて運用されており、主な目的は、再犯の防止と社会復帰の促進です。

仮釈放が許可されると、保護観察所の監督のもとで社会生活を送り、就労や家庭生活を通じて段階的に社会復帰を目指します。これは本人のためだけでなく、再犯を減らし社会全体の安全を守るための仕組みでもあります。

執行猶予や保釈との違い

仮釈放と混同されやすい制度に「執行猶予」や「保釈」がありますが、それぞれ性質が異なります。

| ①執行猶予有罪判決を受けても、一定期間の間に再犯をしなければ刑の言渡し自体が効力を失う制度です。最初から刑務所に入らずに済むため、刑の一部執行後に認められる仮釈放とは大きな違いがあります。 ②保釈裁判中の被告人が、保釈保証金を納めるなどの条件で一時的に釈放される制度です。まだ有罪が確定していない段階で利用できるため、すでに刑の執行が始まっている仮釈放とは根本的に異なります。 |

このように、仮釈放は「刑の執行が始まった後に条件付きで社会に戻ることを認める制度」であり、執行猶予や保釈とははっきり区別されるものです。

仮釈放の条件

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 一定期間の服役 | 有期刑:刑期の3分の1以上無期刑:10年以上※実際には刑期の70~90%経過後が多い |

| ② 改悛の情・更生意欲 | 反省しており、再出発の姿勢が見られること(規則順守・作業態度・教育参加なども評価) |

| ③ 再犯のおそれがないこと | 前科、性格、犯罪傾向、服役中の態度から再犯リスクが低いと判断されること |

| ④ 保護観察の必要性・有効性 | 仮釈放後に保護観察による指導監督が有効であると認められること |

| ⑤ 社会・被害者の感情 | 社会や遺族が仮釈放に強く反発していないこと。重大犯罪では感情面の配慮が特に重視される |

| ⑥ 帰住地・身元引受人の存在 | 仮釈放後に戻る場所や支援者(家族等)がいて生活基盤が整っていることが必要 |

仮釈放は誰にでも自動的に与えられるものではなく、厳格な審査を経て認められます。その判断基準には、受刑者本人の態度や更生意欲だけでなく、社会復帰の環境や社会の受け止め方も含まれます。以下では、仮釈放を認める際に考慮される具体的な条件について説明します。

一定期間以上刑が執行されていること

仮釈放は、刑期の初期段階では認められません。刑法では「有期刑の場合は刑期の3分の1以上、無期刑の場合は10年以上服役していること」が仮釈放の前提条件とされています。

もっとも、実務上は刑期の70~90%を経過した後でなければ仮釈放は認められにくく、形式的な期間要件を満たしてもすぐに釈放されるわけではありません。

改悛の状や改善更生の意欲があること

受刑者が真摯に反省し、再び社会で生活していこうとする姿勢を示していることが求められます。刑務所内での規則遵守や作業態度、教育プログラムへの参加状況などが評価され、形式的な反省の言葉だけでは不十分です。

再び犯罪をするおそれがないこと

仮釈放が許可された後に再犯してしまうと、社会の安全が脅かされるだけでなく、制度全体への信頼も損なわれます。そのため、受刑者の性格、前科の有無、これまでの犯罪傾向、刑務所内での改善状況などを踏まえて、再犯可能性の有無が慎重に判断されます。

保護観察が更正のために相当であること

仮釈放後は、保護観察所の指導監督を受けます。生活状況の報告や保護司との面接を通じて社会生活の定着を図ることが可能かどうかが審査されます。逆に、監督下での生活が効果的でないと判断されれば、仮釈放は認められません。

社会の感情が仮釈放を認めること

被害者や遺族の感情、社会一般の受け止め方も重要な要素です。特に、重大犯罪では「早期釈放は社会の理解を得られない」と判断されることが多く、社会的影響の有無が考慮されます。

身元引受人や帰住地があること

仮釈放後の生活基盤が整っているかどうかも大切な条件です。具体的には、帰住先となる住所や生活を支える身元引受人の存在が必要です。

これらがなければ安定した社会生活を営めず、再犯防止にもつながらないため、仮釈放が認められにくくなります。

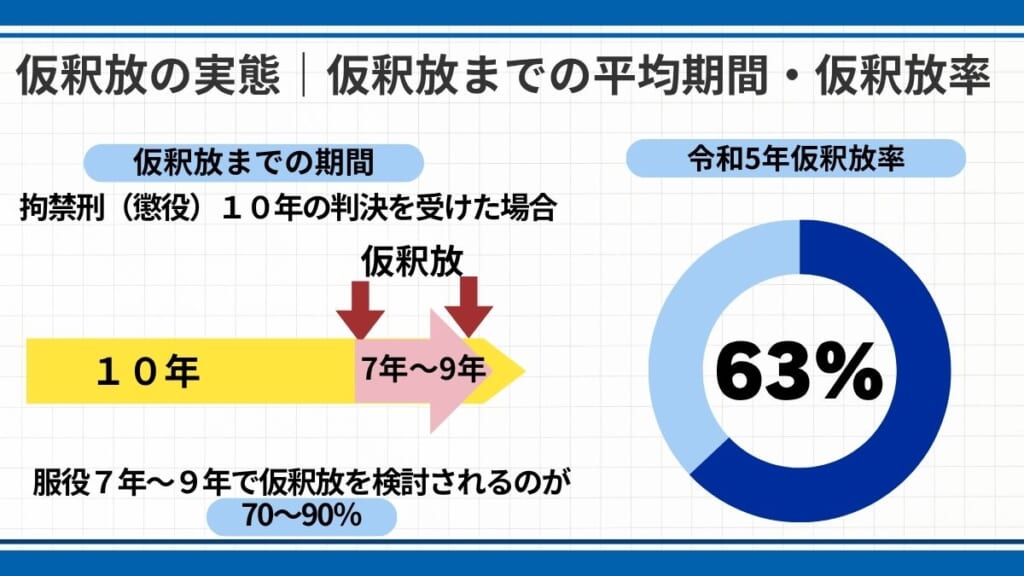

仮釈放の実態|仮釈放までの平均期間・仮釈放率

仮釈放は、法律上の条件を満たせば必ず認められるわけではなく、実際には厳しい審査を経る必要があります。そのため、どのくらいの服役期間で仮釈放が許可されるのか、またどの程度の割合で認められているのかが気になる方も多いでしょう。以下では、仮釈放に関する統計をもとに、平均期間や認可率を紹介します。

仮釈放までにかかる平均期間|刑期の70~90%以上が執行された後

仮釈放は法律上、有期刑の場合「刑期の3分の1以上」を経過していれば審査の対象となります。しかし、実務ではこの基準を満たしたからといってすぐに許可されるわけではありません。

法務省の統計(犯罪白書P76)によると、実際に仮釈放が許可されるのは、刑期の70〜90%を消化した段階が一般的です。たとえば、懲役10年の判決を受けた場合、7年〜9年程度服役した後にようやく仮釈放が検討されるのが実態です。刑務所での改善状況や社会復帰の環境など、多面的に判断されるため、短期間での仮釈放は極めてまれといえます。

仮釈放率|63%

法務省の統計資料(犯罪白書P75)によれば、令和5年の仮釈放率は63%でした。つまり、同年に刑務所を出所した人(満期釈放者+仮釈放者)のうち、約3分の2程度が仮釈放により出所しているということです。

もっとも、この数字は全体平均であり、実際に仮釈放が認められるかどうかは犯罪の種類や受刑者の態度、再犯リスクの有無によって大きく左右されます。特に、重大事件では、社会の感情や被害者感情も考慮されるため、仮釈放が認められにくい傾向にあります。

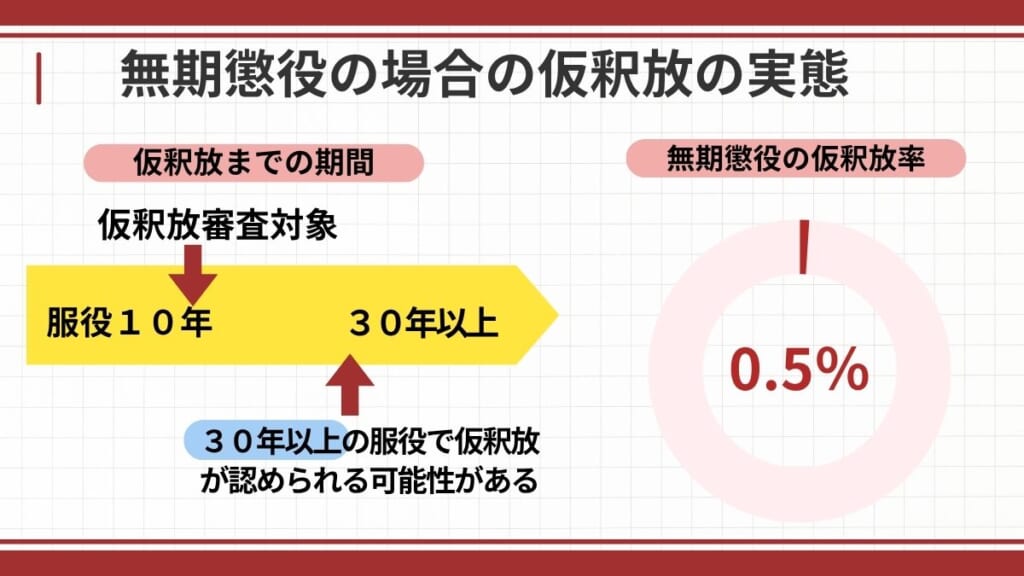

無期懲役の場合の仮釈放の実態

無期懲役は「終身刑」と誤解されることもありますが、実際には仮釈放の可能性が残されています。しかし、そのハードルは極めて高く、実際に仮釈放が認められるケースはごくわずかです。以下では、無期懲役受刑者における仮釈放の実態について説明します。

無期懲役における服役期間と仮釈放の基準

法律上、無期懲役の場合には10年以上服役していれば仮釈放の審査対象となります。

しかし、実務ではその年数を超えただけで許可されることはありません。実際の統計では、仮釈放が認められるまでに30年以上の服役を要するケースが大半を占めています。

無期懲役の仮釈放率

法務省の資料(犯罪白書)によると、無期懲役受刑者の仮釈放者数は、毎年10名前後にとどまっており、全体の仮釈放率(無期刑受刑者に占める無機系仮釈放者数の割合)としても約0.5%にすぎません。長期の服役を経てもなお再犯の可能性や社会の感情が厳しく考慮されるため、認められる例は限られています。

特に、凶悪事件や重大事件での無期懲役については、社会的反発が強いため、仮釈放が許可されにくい傾向にあります。

無期懲役の仮釈放が持つ意味

無期懲役の仮釈放は、受刑者本人にとって社会復帰の最後の機会であると同時に、被害者や社会にとっても大きな影響を及ぼす決定です。そのため、審査はきわめて慎重に行われ、刑務所での長期にわたる態度や更生状況、家族や身元引受人の支援体制などが重視されます。

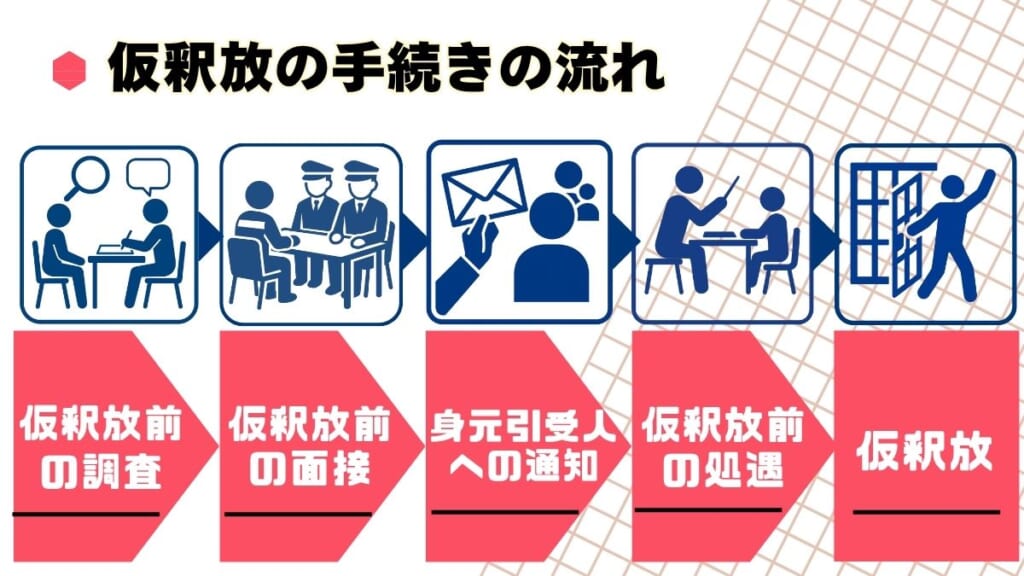

仮釈放の手続きの流れ

仮釈放は、単に刑期を消化したからといって自動的に与えられるものではありません。刑務所内での生活態度や社会復帰の準備状況を多面的に調査したうえで、地方更生保護委員会が判断します。以下では、仮釈放に至るまでの具体的な手続きの流れを説明します。

仮釈放前の調査

仮釈放の可能性がある受刑者については、刑務所から保護観察所へ情報が提供されます。

保護観察官は、本人の生活態度や性格、犯罪傾向などを調査するとともに、帰住予定先の状況や身元引受人の支援体制についても確認します。これらの調査結果は、後の審査における重要な資料となります。

仮釈放前の面接

保護観察官や刑務官による面接が行われ、本人の反省の程度や更生への意欲が直接確認されます。形式的な反省の言葉ではなく、どのように再犯を防ぐか、社会でどのように生活するかといった具体的な計画が問われます。

身元引受人への通知

仮釈放にあたっては、必ず身元引受人の同意が必要となります。候補者がいる場合、保護観察所から通知が送られ、引受意思の有無や生活支援の可能性について確認されます。

身元引受人の存在は、社会復帰の安定性を左右するため、極めて重視されます。

仮釈放前の処遇

仮釈放が近いと見込まれる受刑者には、出所後の社会生活を想定した処遇が行われます。生活訓練や職業指導を受けることで、再び社会に適応できるよう準備が整えられます。

また、家庭との連携を深めるための面会機会が設けられる場合もあります。

仮釈放

調査や面接を経て、地方更生保護委員会が仮釈放の可否を最終的に決定します。

許可が下りれば、残りの刑期を社会内で過ごすことになり、保護観察所の指導監督下で生活を送ることになります。

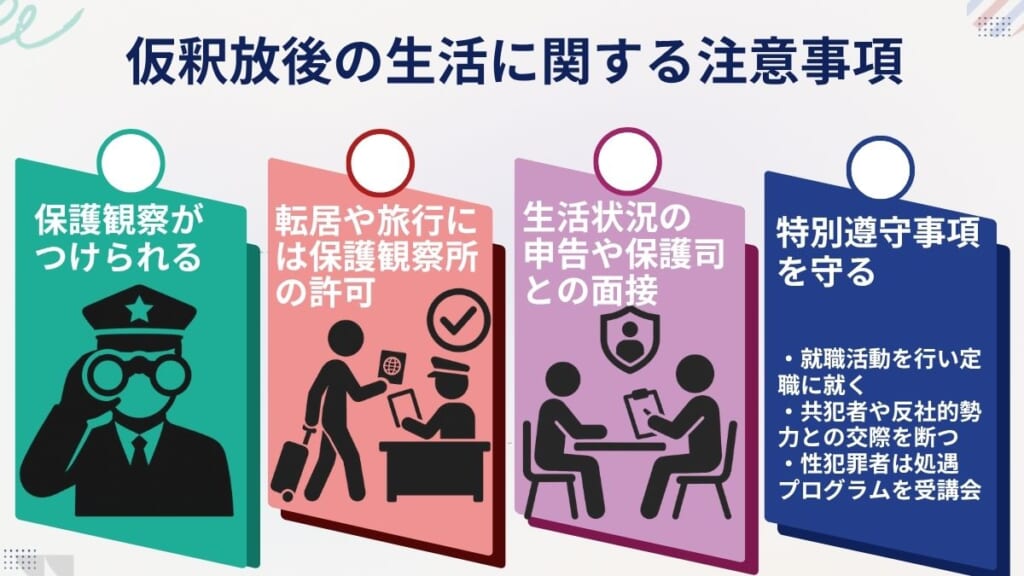

仮釈放後の生活に関する注意事項

仮釈放が許可されたからといって、完全に自由な生活ができるわけではありません。残りの刑期は保護観察の対象となり、守らなければならないルールや制約があります。これらを怠ると仮釈放の取り消しにつながるため、本人はもちろん、支援する家族や身元引受人も内容を理解しておく必要があります。

残りの刑期について保護観察がつけられる

仮釈放後は、残された刑期の終了まで保護観察が課されます。これは受刑者が社会で健全な生活を送れるよう支援するためであり、刑務所内の監督に代わるものです。

保護観察中は、保護観察官や保護司が定期的に面談し、生活態度を確認します。

転居や旅行には保護観察所の許可が必要

仮釈放中は、居住地が登録されており、勝手に転居や長期の旅行をすることはできません。生活拠点が変わる場合は必ず保護観察所の許可を得る必要があります。

無断で移動すると規則違反となり、仮釈放の取消事由になりかねません。

生活状況の申告や保護司との面接が必要

定期的に生活状況を申告し、担当の保護司との面接を受けることが義務付けられています。

就労状況や住居環境、人間関係などが確認され、再犯防止の観点から必要な指導を受けます。これにより社会での生活が安定しやすくなります。

特別遵守事項を守る

仮釈放者には、個別の事情に応じて「特別遵守事項」が課される場合があります。

たとえば、

| ・就職活動を行い定職に就くこと ・共犯者や反社会的勢力との交際を断つこと ・性犯罪歴がある場合は、性犯罪者処遇プログラムを受講すること |

などが挙げられます。

これらは再犯防止のための重要な取り組みであり、違反すると仮釈放が取り消される可能性があります。

一定の事由に該当すると仮釈放が取り消される

仮釈放は残刑期間を社会で過ごせる大きな機会ですが、あくまで「条件付きの自由」にすぎません。保護観察中にルールを守れなかったり、新たな罪を犯したりすれば、仮釈放は取り消されて再び刑務所に戻ることになります。以下では、仮釈放が取り消される主な事由について解説します。

仮釈放中に新たに罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき

仮釈放中に再び罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた場合は、仮釈放が取り消されます。特に、再犯は社会的影響が大きく、仮釈放制度そのものへの信頼を揺るがすため、厳格に対応されます。

保護観察に違反した場合

保護観察所への定期的な申告を怠ったり、保護司との面接を拒否したりすると、規則違反として仮釈放が取り消される可能性があります。小さな怠慢であっても、繰り返されれば重大な違反と見なされます。

転居・旅行などを無断で行った場合

仮釈放中は居住地が限定されており、転居や長期旅行には必ず許可が必要です。無断で住居を変えたり所在を隠したりすると、社会内での監督が不可能となるため、取消事由に該当します。

特別遵守事項に違反した場合

仮釈放者ごとに課される特別遵守事項(就職活動をする、共犯者と接触しない、治療プログラムを受けるなど)に違反した場合も、仮釈放が取り消される可能性があります。これらは再犯防止の観点から重視されているため、軽視することは許されません。

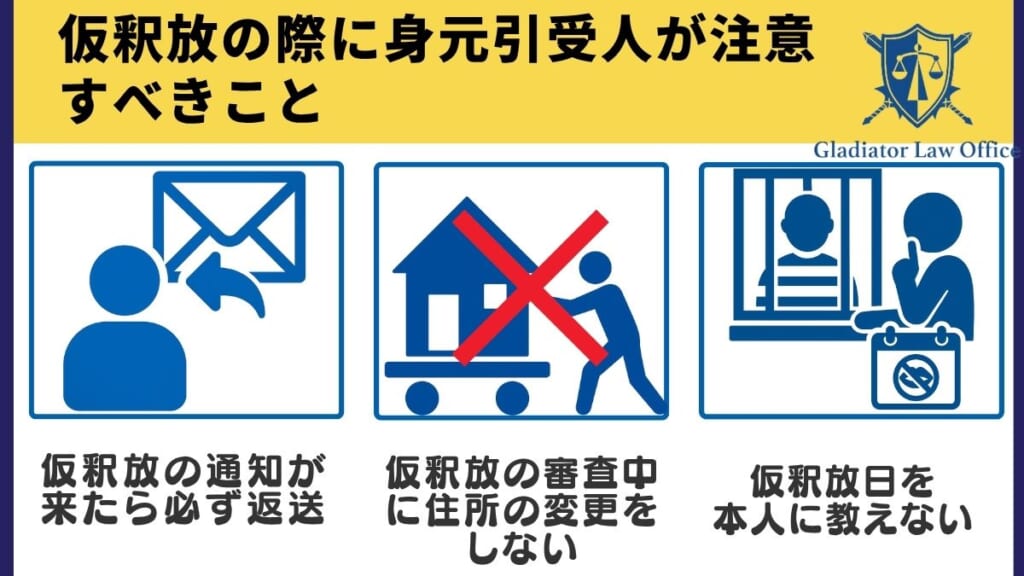

仮釈放の際に身元引受人が注意すべきこと

仮釈放を認めてもらうためには、身元引受人の存在が不可欠です。身元引受人は、受刑者が社会に戻った後の生活基盤を提供し、再犯を防止するために重要な役割を担います。しかし、その責任は軽くなく、対応を誤ると仮釈放の手続きに支障をきたす場合もあります。以下では、身元引受人が注意すべき具体的なポイントを説明します。

仮釈放の通知が来たら必ず返送する

仮釈放の審査が始まると、保護観察所から身元引受人に対して通知が届きます。この通知には、引受意思を確認する書類が同封されており、必ず期日までに返送しなければなりません。

返送を怠ると「引受意思がない」と判断され、仮釈放が許可されない可能性があります。

仮釈放の審査中に住所の変更をしない

審査中に身元引受人が転居してしまうと、帰住先の安定性が疑われ、仮釈放の許可に影響が出ます。やむを得ず住所変更が必要な場合は、速やかに保護観察所へ報告しなければなりません。

審査段階では「安定した居住環境」が重要視されるため、住居の変更は極力避けるべきです。

仮釈放日を本人に教えない

受刑者本人に仮釈放日を知らせることは禁じられています。仮釈放が不許可になった場合、精神的なショックを避けるための配慮です。

したがって、通知が届いたとしても本人に直接伝えることはせず、保護観察所の指示に従うことが求められます。

仮釈放に関するお悩みはグラディアトル法律事務所に相談を

仮釈放は、受刑者本人の努力だけでなく、家族や身元引受人の協力によって初めて実現する制度です。しかし、実際の手続きは複雑であり、通知への対応や生活基盤の整備、保護観察中の注意点など、多くの負担が伴います。また、仮釈放の可否は社会の感情や被害者の意見など外部要因にも左右されるため、思った以上にハードルが高いのが実情です。

このような状況で頼りになるのが、刑事事件を多数取り扱ってきた弁護士です。弁護士に相談すれば、仮釈放の条件を満たすためにどのような準備をすべきか、身元引受人として注意すべき点は何かといった具体的なアドバイスを受けられます。また、仮釈放が取り消されるリスクへの対応や、被害者感情への配慮をどう行うかといった難しい問題についても、専門的な視点からサポートを受けられます。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件や仮釈放に関する相談を数多く扱っており、依頼者とそのご家族が安心して社会復帰を迎えられるよう全力でサポートしています。ご家族の仮釈放について少しでも不安がある方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ

仮釈放は、受刑者が刑期を終える前に社会へ戻り、更生の機会を得られる大切な制度です。しかし、実際には厳格な条件や手続きがあり、許可後も保護観察や遵守事項を守らなければ取り消される可能性があります。また、身元引受人には大きな責任が課されるため、家族だけで対応するのは負担が大きいといえるでしょう。

グラディアトル法律事務所では、仮釈放申請の準備から身元引受人へのサポート、保護観察中の対応まで、豊富な経験を活かして包括的に支援しています。ご家族の社会復帰を確実なものにするために、ぜひ早めにご相談ください。