「無免許で事故を起こしてしまった場合に問われる罪とは?」

「無免許過失運転致死傷罪の罰則を知りたい」

「無免許で事故を起こしてしまったときは弁護士に相談したほうがいい?」

無免許で車を運転し、事故によって人を死傷させてしまった場合、「無免許過失運転致死傷罪」に問われる可能性があります。この罪は、通常の過失運転致死傷罪よりも重く扱われ、罰金刑がなく必ず懲役または禁錮(拘禁刑)となる重大な犯罪です。

さらに、無免許であることから、事故後に新たに免許を取得しようとしても「欠格期間」によって数年間取得できないなど、生活への影響も大きくなります。また、事故の重大性に応じて逮捕される可能性も高く、早急な対応が求められます。

本記事では、

| ・無免許過失運転致死傷罪の概要 ・無免許過失運転致死傷罪の刑罰や欠格期間 ・無免許過失運転致死傷罪を犯したときに弁護士に相談すべき理由 |

などについてわかりやすく解説します。

自分や家族がこのようなトラブルに巻き込まれた場合に備えて、正しい知識を身につけておきましょう。

目次

無免許過失運転致死傷罪とは?

無免許での運転中に事故を起こし、人を死傷させてしまった場合、「無免許過失運転致死傷罪」という重い罪に問われる可能性があります。以下では、無免許過失運転致死傷罪の概要と成立要件について説明します。

無免許過失運転致死傷罪の概要

無免許過失運転致死傷罪とは、運転免許を持たない状態で車を運転し、過失によって人を死傷させた場合に問われる犯罪です。通常の「過失運転致死傷罪」に加えて、「無免許運転」という重大な交通違反が重なっているため、より厳しく処罰されます。

この罪は、平成26年の法改正により新設されたもので、それ以前は「無免許運転」と「過失運転致死傷罪」で別々に処罰されていました。しかし、無免許運転中の事故は、悪質性が高く、重大事故につながるおそれもあることから、より重い罪として一本化されたのです。

無免許過失運転致死傷罪の成立要件

無免許過失運転致死傷罪は、以下の要件を満たした場合に成立する犯罪です。

| ・無免許であること(免許を取得していない、取消された、停止中など) |

| ・自動車の運転をしていたこと |

| ・運転に過失があったこと |

| ・人を死傷させたこと |

たとえば、無免許の状態で車を運転し、不注意により歩行者と接触してケガを負わせた場合、この罪に問われる可能性があります。被害者が死亡した場合は、より重い処罰が科されることになります。

また、無免許の範囲には、「過去に免許を取消された」「免許停止期間中に運転した」「免許の種類が適合していない(普通免許で大型車を運転)」といったケースも含まれます。

したがって、自覚がないまま「無免許運転」として扱われることもあるため注意が必要です。

無免許過失運転致死傷罪の刑罰|10年以下の懲役または禁錮(拘禁刑)

無免許過失運転致死傷罪は、重大な交通違反と人身事故が重なることから、非常に重い刑罰が科される犯罪です。特に注意すべき点は、「罰金刑」が選択肢にないため、起訴されれば必ず懲役・禁錮(拘禁刑)となる点です。以下では、無免許過失運転致死傷罪の具体的な法定刑と執行猶予の可能性について説明します。

無免許過失運転致死傷罪の法定刑

無免許過失運転致死傷罪の法定刑は、「10年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)」とされています。

通常の過失運転致死傷罪であれば「7年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または100万円以下の罰金」とされていますが、無免許が加わると、懲役・禁錮(拘禁刑)の上限が10年に引き上げられ、罰金刑が選択肢から除外されます。

つまり、起訴されて有罪となれば、執行猶予が付かない限り必ず刑務所に収監されることになるのです。

執行猶予の可能性はある?

無免許過失運転致死傷罪においても、被害者との示談が成立し、被告人の反省の態度や初犯であることなどが考慮されれば、執行猶予付きの判決が下される可能性はあります。しかし、死亡事故や重大な過失があった場合には、実刑判決となるリスクも十分にあります。

特に、再犯者や過去に免許取消や停止処分を受けていた人物が再び無免許で運転して事故を起こした場合は、悪質性が高いと判断され、執行猶予が認められにくくなります。

このように無免許過失運転致死傷罪には、罰金刑がなく起訴されれば、必ず懲役・禁錮(拘禁刑)になるため、実刑を避けるには執行猶予を獲得することが重要なポイントになります。

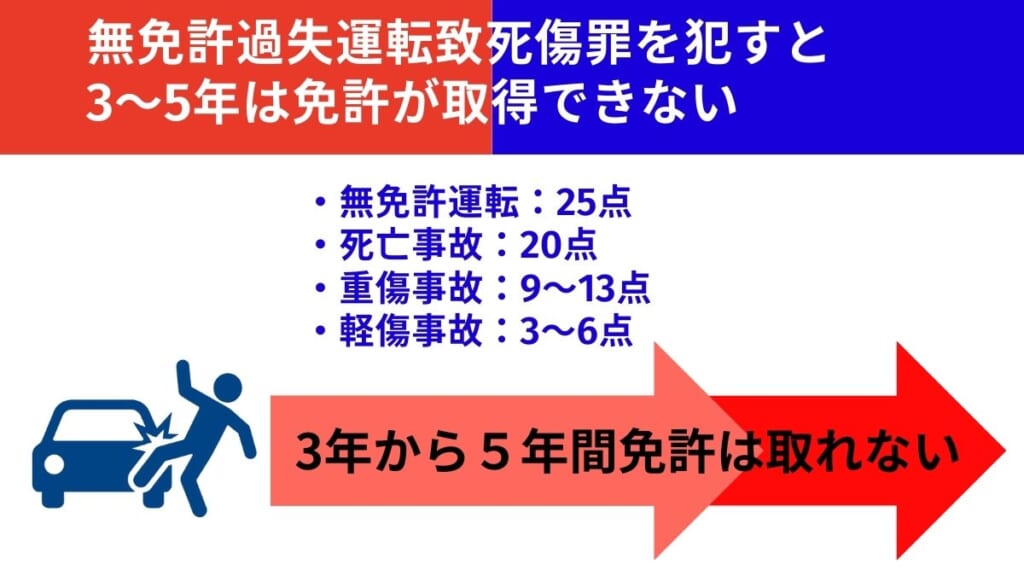

無免許過失運転致死傷罪を犯すと3~5年は免許が取得できない|欠格期間

無免許で事故を起こすと、刑事罰だけでなく、運転免許の取得そのものにも大きな制限がかかります。具体的には、事故後一定期間、免許を取得できない「欠格期間」が設けられます。これにより、仕事や生活に深刻な影響を受けるおそれがあります。以下では、無免許過失運転致死傷罪における欠格期間の仕組みと点数制度との関係を解説します。

免許の欠格期間とは?

免許の欠格期間とは、重大な違反や事故を起こした人に対し、一定期間、運転免許の取得を制限する期間のことです。

無免許過失運転致死傷罪を犯した場合、この欠格期間が原則として3年~5年に設定されています。たとえば、死亡事故を起こした場合、最長で5年間、免許取得が認められません。

交通違反点数制度との関係

欠格期間の決定には、行政処分における「違反点数制度」が関係しています。交通違反や事故が遭った場合、違反内容や事故の程度に応じた点数が加算され、その合計点数によって処分内容が決まります。

無免許過失運転致死傷罪では、以下のような点数が合算されます。

| ・無免許運転:25点 ・死亡事故:20点 ・重傷事故:9〜13点 ・軽傷事故:3〜6点 |

たとえば、無免許で死亡事故を起こした場合、25点+20点=45点となます。これは前歴なしでも一発で免許取り消しとなり5年の欠格期間が科されます。

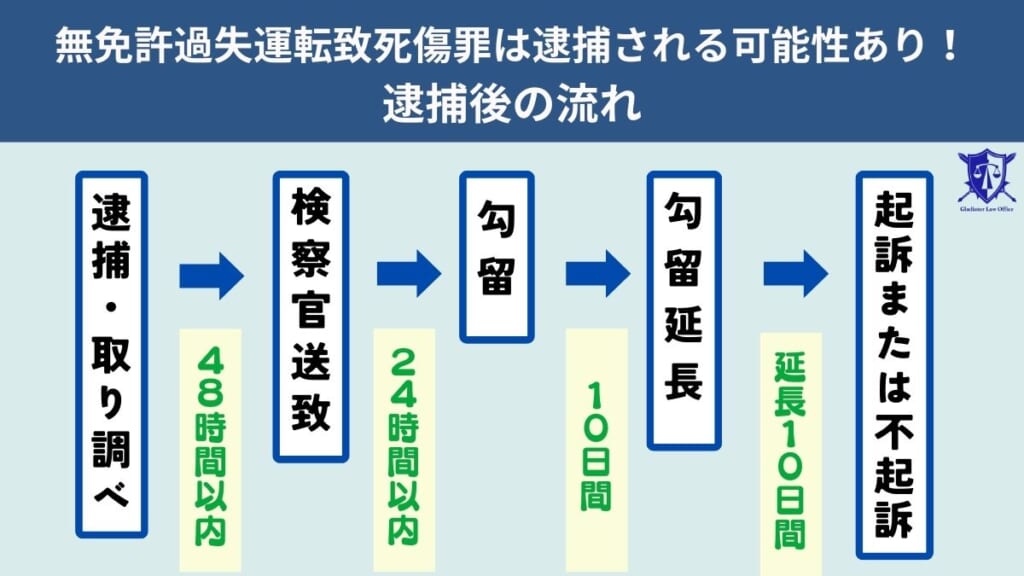

無免許過失運転致死傷罪は逮捕される可能性あり!逮捕後の流れ

無免許で事故を起こした場合、逮捕される可能性は非常に高くなります。特に、人身事故を起こした場合や逃走・証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、警察は即座に身柄を拘束します。以下では、無免許過失運転致死傷罪で逮捕された後の一般的な流れについて、時系列に沿って説明します。

逮捕・取り調べ

無免許過失運転致死傷罪の事案では、事故を起こしたその場で、警察官によって現行犯逮捕されるケースが多く見られます。

警察により逮捕された後は、警察署で取り調べが行われ、運転の経緯や事故状況、無免許であった理由などについて詳しく聴かれます。この段階での供述内容は、起訴・不起訴の判断材料になるため、不用意な発言は避け、弁護士と相談のうえで対応することが重要です。

検察官送致・勾留請求

逮捕から48時間以内に、被疑者は検察官へ送致されます(「送検」とも呼ばれます)。検察官は取り調べを行い、さらに拘束が必要かどうかを判断します。

逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断された場合、検察官は、裁判官に対して勾留請求を行います。勾留請求は、逮捕から72時間以内かつ送致から24時間以内に行わなければなりません。

勾留・勾留延長

裁判官が勾留を許可すると、原則として10日間(必要に応じてさらに10日延長可能)、身柄拘束が続くことになります。

勾留による長期の身柄拘束を回避するには、勾留を阻止することが重要です。それには逮捕から72時間以内の弁護活動がカギとなりますので、早めに弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

起訴または不起訴の決定

勾留期間が終了する前に、検察官は「起訴」または「不起訴」の判断を下します。

・起訴されると刑事裁判に進み、有罪・無罪が法廷で争われることになります

・不起訴となれば、その時点で刑事手続きは終了し、前科もつきません

不起訴を獲得するためには、早期の示談成立や反省の意思の表明が重要となるため、初動段階から弁護士の支援を受けることが強く推奨されます。

無免許過失運転致死傷罪で執行猶予を獲得するには示談が重要

無免許過失運転致死傷罪は、罰金刑がなく、有罪となれば懲役または禁錮(拘禁刑)のいずれかが科される重い犯罪です。しかし、被害者との示談が成立している場合には、情状が大きく考慮され、執行猶予付きの判決が下される可能性があります。

示談とは、加害者が被害者に対して謝罪し、治療費や慰謝料などの損害賠償の合意をすることをいいます。起訴前に示談が完了すれば、不起訴処分の可能性が高まり、起訴後であっても執行猶予付き判決の可能性が高まります。刑事裁判で実刑を回避するためには、示談交渉をできる限り早く進めることが重要です。

ただし、被害者や遺族との示談は非常にデリケートなやり取りとなるため、弁護士を通じて行うのが原則です。加害者本人が直接交渉することは、かえって感情を逆なでし、逆効果になることもあります。法律的に有効な示談書の作成にも専門知識が必要なため、弁護士による対応が欠かせません。

無免許過失運転致死傷罪を犯したときに弁護士に相談すべき理由

無免許過失運転致死傷罪は、罰金で済むことがなく、有罪となれば必ず懲役・禁錮(拘禁刑)となります。そのため、起訴される前の段階から適切な対応をとることが極めて重要です。以下では、弁護士に相談すべき4つの具体的な理由を説明します。

取り調べに対するアドバイスができる

警察や検察による取り調べは、被疑者にとって大きな心理的負担となります。不用意な発言が記録に残ると、後の刑事手続きに不利に働くおそれがあります。

弁護士に相談することで、どのような点に注意して供述すべきか、黙秘権の使い方などを的確にアドバイスしてもらえます。

逮捕・勾留による身柄拘束からの早期釈放を実現できる

逮捕後の身柄拘束は、最大で23日間にも及びますので、被疑者本人の負担は非常に大きなものとなります。身柄拘束中は、当然仕事にも行くことができませんので、長期の無断欠勤による解雇のリスクも高くなります。

このような身柄拘束に伴う不利益を最小限に抑えるには、早期に弁護士に依頼することが重要です。弁護士は、身柄拘束を回避するために「勾留阻止」や「準抗告」などの手続きを行うことができますので、逮捕されたとしても早期釈放を実現することが可能になります。

被害者との示談交渉を任せられる

無免許運転による事故は、被害者側の処罰感情も強く、加害者本人が直接連絡を取ろうとすると、かえって問題が悪化する場合があります。

このようなケースでは弁護士が代理人として介入することで、冷静かつ法律的に適切な形で示談交渉を進めることができます。刑事事件に強い弁護士であれば被害者との示談交渉のポイントを熟知していますので、安心して任せることができるでしょう。

執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高くなる

起訴された場合でも、弁護士の弁護活動によって有利な情状が認められれば、実刑ではなく執行猶予付きの判決が下される可能性があります。反省の態度や被害者への謝罪、示談成立の事実などを効果的に主張し、有利な判断を引き出すためには、弁護士の経験と技術が欠かせません。

無免許過失運転致死傷罪の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

無免許過失運転致死傷罪でお困りの方は、交通事故の刑事事件に強い弁護士が在籍するグラディアトル法律事務所にご相談ください。当事務所では、無免許運転や人身事故を含む刑事事件に関する豊富な対応実績がありますので、逮捕直後の初動対応から、示談交渉、裁判対策までトータルでサポートすることができます。

また、早期に弁護士が介入することで、取り調べへの適切な助言が受けられるほか、勾留回避や釈放の可能性も高まります。被害者との示談交渉についても、加害者に代わって誠意ある対応を行い、執行猶予の獲得や不起訴処分の実現に尽力します。

グラディアトル法律事務所では、24時間365日相談を受け付けており、初回相談は無料で対応しています。

刑事事件はスピードが命です。できるだけ早く弁護士に相談することで、今後の処分を大きく左右する結果につながります。無免許過失運転致死傷罪でお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。

まとめ

無免許過失運転致死傷罪は、無免許運転と人身事故が重なる重大な犯罪であり、罰金刑がなく、有罪となれば必ず懲役・禁錮刑(拘禁刑)が科されます。また、免許の欠格期間や逮捕の可能性もあり、生活への影響は極めて大きくなります。

こうした事態を軽減するためには、早期の示談と弁護士による的確な対応が不可欠です。逮捕後の流れや刑罰を把握し、迅速に行動することが前科や実刑を回避するための鍵となりますので、無免許運転で人身事故を起こしてしまったときは、すぐにグラディアトル法律事務所までご相談ください。