「過失運転致死傷罪で懲役になることはあるの?」

「どのようなケースで懲役刑が科されるのか知りたい」

「過失運転致死傷罪で懲役刑が科されたときの量刑相場とは?」

交通事故を起こしてしまい「過失運転致死傷罪に問われるかもしれない」「懲役になるのでは」と不安を抱えていませんか?

過失運転致死傷罪は、単なる交通違反とは異なり、被害の結果によっては重大な刑罰が科される可能性があります。特に、被害者が死亡した事案や重大な後遺症が残った事案では、罰金刑ではなく懲役刑(拘禁刑)が選択されることもあるため、それを避けるには不起訴処分や執行猶予の獲得を目指していくことが重要です。

本記事では、

| ・過失運転致死傷で懲役になる典型的なケースや量刑相場 ・前科を回避するためのポイント ・弁護士に相談することで懲役刑を回避できる可能性が高まる理由 |

などについて詳しく解説します。

不起訴処分を目指す方、家族が交通事故で刑事責任を問われている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

過失運転致死傷罪の刑罰は「懲役(拘禁刑)」または「罰金」

過失運転致死傷罪は、自動車の運転において注意義務を怠り、他人にけがを負わせたり死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。たとえ故意がなくても、運転者に過失があれば、刑事責任を問われる可能性があります。

過失運転致死傷罪の法定刑は、以下のように定められています。

7年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または100万円以下の罰金

過失運転致死傷罪は、被害の程度や加害者の態度・事情によって、懲役(拘禁刑)か罰金刑かが選択されます。軽微な事故であり、加害者が真摯に反省し、被害者との示談も成立している場合には、罰金刑や不起訴になるケースが多いですが、被害者が死亡した場合や後遺症が残るほどの重傷を負った場合、また加害者に重大な過失があると判断される場合には、懲役(拘禁刑)が科される可能性も十分にあります。

つまり、過失運転致死傷罪は、状況に応じて処分が大きく変わるため、具体的な状況に応じた適切な行動が重要になります。

| ※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。 |

過失運転致死傷罪で懲役刑(拘禁刑)になる可能性があるケース

| 類型 | 内容・具体例 | 実刑リスクの理由 |

|---|---|---|

| 被害が重大 | 死亡事故、重い後遺障害が残ったケース | 結果が深刻で、責任が重大と評価される |

| 被害者が多数 | 多重事故、多人数の死傷 | 社会的影響が大きく、刑が重くなりやすい |

| 過失の程度が大きい | 無免許運転、酒気帯び運転、著しいスピード超過、あおり運転など | 「単なる過失」を超えて危険運転と評価されることも |

| 同種前科あり | 交通事故歴や違反歴がある、執行猶予中の再犯 | 反省の色が薄く、再犯リスクが高いと判断されやすい |

| ひき逃げ(救護義務違反) | 被害者を救護せず逃走 | 人命軽視の悪質行為とされ、実刑の可能性が非常に高い |

| 保険未加入で賠償不能 | 任意保険未加入で損害賠償が困難 | 被害者救済が不可能なため、社会的責任が重くなる |

過失運転致死傷罪では、罰金で済むこともあれば、懲役(拘禁刑)という重い刑罰が科されることもあります。以下では、裁判で懲役刑が選択されやすい典型的なケースを紹介します。

被害者が死亡または重大な後遺症が残った

被害者が命を落とした場合や、重い後遺障害が残った場合には、刑事責任の重さも大きくなります。たとえ事故が過失によるものであっても、結果が重大であるほど、懲役刑の可能性は高くなります。

特に、死亡事故では、初犯であっても実刑判決が下されるケースがあります。

被害者の数が多い

事故によって複数の人が死傷した場合も、処分は重くなりやすい傾向にあります。

たとえば複数の歩行者や車両に接触したようなケースでは、「結果の重大性」が増すため、懲役刑を選択される可能性が高くなります。

過失の程度が大きい

被害の程度だけでなく、運転者の「過失の大きさ」も重要な判断要素です。

以下のような悪質性の高い運転があった場合、重い刑罰が科されることがあります。

| ・無免許運転 |

| ・酒気帯び・酒酔い運転 |

| ・著しい速度超過(スピード違反) |

| ・あおり運転(進路妨害・車間距離不保持など) |

これらの要素があると、たとえ被害が比較的軽度であっても、懲役刑を避けるのは難しくなります。

同種の前科がある

過去に交通事故を起こした経験があり、同様の罪で処分を受けていた場合は、「再犯」とみなされて刑が重くなる傾向にあります。特に、以前の事故からあまり年月が経っていない場合や反省の様子が見られない場合には、執行猶予がつかず懲役刑(拘禁刑)の実刑となるリスクが高まります。

被害者を救護せずに立ち去った(ひき逃げ)

事故後、適切に救護を行わずに現場を離れてしまうと、「ひき逃げ」として処罰対象が広がります。これは道路交通法違反や救護義務違反にも該当し、過失運転致死傷罪に加えて別の罪でも処罰されることになります。

ひき逃げは、悪質性が高い行為であると判断されるため、被害の程度が軽微であったとしても懲役刑の可能性が高くなります。

保険未加入で被害回復が困難

任意保険に未加入で、被害者への損害賠償が進まない場合も、加害者の社会的責任が重くみられます。金銭的に被害者の損害回復が見込めない場合、処分においても不利に働き、懲役刑の判断材料となり得ます。

特に、死亡事故や重い後遺症が残った事案では、賠償金の額が数千万円にものぼるため、保険未加入の状態では被害回復は困難だといえるでしょう。

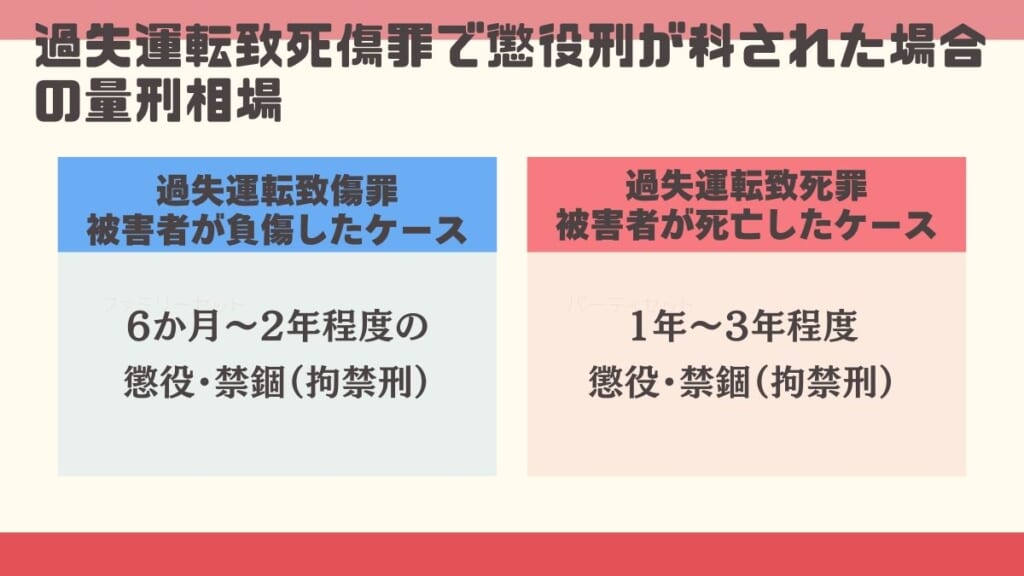

過失運転致死傷罪で懲役刑が科された場合の量刑相場

過失運転致死傷罪において懲役刑(拘禁刑)が科される場合、その量刑は事故の結果や加害者の態度、過失の程度などを総合的に考慮して決まります。以下では、被害者が負傷をしたケースと死亡したケースとに分けて、懲役刑の相場について説明します。

被害者が負傷したケース|過失運転致傷罪(懲役6か月~2年程度)

被害者が負傷をしたケースでは、不起訴または罰金刑が選択されるケースが多く、懲役刑が選択されるケースは少数です。懲役刑が選択されたとしても、比較的軽微な刑にとどまる傾向があります。

・量刑相場:懲役(拘禁刑)6か月~2年程度

ただし、重篤な後遺症が残ったり、複数の被害者が出たり、悪質な過失(酒気帯びや無免許など)があった場合は、2年以上の懲役が科される可能性もあります。

被害者が死亡したケース|過失運転致死罪(懲役1~3年)

被害者が死亡した場合は、罰金刑では済まず懲役刑(拘禁刑)が選択される可能性が高くなります。そして、その場合の量刑も一段と重くなります。

・量刑相場:懲役(拘禁刑)1年~3年程度

特に、事故の悪質性が高い場合(たとえば飲酒運転やひき逃げ)には、5年以上の懲役(拘禁刑)が科されることもあります。さらに、前科があり、被害者との示談ができていないなどの事情があると、執行猶予が付かず実刑判決となることも珍しくありません。

一方で、初犯で被害者遺族と早期に示談を成立させており、反省の態度が見られるケースでは、執行猶予付き判決となる可能性も十分あります。

過失運転致死傷罪で懲役刑(拘禁刑)の前科を回避するなら不起訴処分獲得が必須

過失運転致死傷罪で懲役刑(拘禁刑)が科されると、刑の重さにかかわらず「前科」がついてしまいます。たとえ執行猶予付きであっても、前科があることで社会的信用を失い、就職や資格取得などに悪影響を及ぼす可能性がありますので、それを避けるには不起訴処分の獲得を目指していくことが重要です。

以下では、不起訴処分を獲得するために有効とされる具体的な対策を紹介します。

早期に被害者との示談を成立させる

不起訴処分を目指すうえで、もっとも重要かつ有効な手段が「被害者との示談成立」です。過失運転致死傷罪では、加害者が被害者(または遺族)に対して誠意ある謝罪を行い、適正な賠償金(示談金)を支払って和解することで、被害者が処罰を望まないという意思(これを「宥恕(ゆうじょ)」といいます)を示すケースがあります。

この宥恕が記載された示談書は、検察官が起訴・不起訴を判断する際に非常に強い材料となります。特に、被害者や遺族が「もう処罰を望みません」と意思表示している場合、検察官は、そのような被害者側の意向を酌んで不起訴にする傾向にあります。

ただし、被害者側の処罰感情によっては話し合いを拒否される場合もあるため、弁護士に早期に依頼して対応を進めることが重要です。

真摯に反省し、被害者に対して謝罪の意思を示す

反省の態度が伝わらない場合、不起訴処分どころか、裁判で厳しい判断を受けるおそれがあります。反対に、事故後すぐに謝罪文を作成したり、示談交渉を通じて謝意を伝えるなど、真摯に反省する姿勢を継続的に示していれば、検察官の心証もよくなります。

形式的な謝罪ではなく、加害者としての責任を自覚し、二度と同じ過ちを繰り返さないという意思を行動で示すことが大切です。

事故状況を踏まえて有利な事情を主張立証する

交通事故は、加害者の過失だけでなく、被害者側にも何らかの過失がある場合があります。たとえば、歩行者が信号無視をしていた、夜間に無灯火の自転車と接触したといった状況では、過失の一部が被害者側にあると評価される可能性があります。

また、路面が凍結していた、視界が悪かったなど、事故発生に関する外的要因も判断材料になります。

このような事情を丁寧に収集・整理し、検察官に提出することで、加害者の刑事責任の程度が低いと評価され、不起訴の可能性が高まることがあります。専門的な主張や証拠の提出には、弁護士のサポートが欠かせません。

具体的な再犯防止策を示す

過失運転致死傷罪における検察官の処分判断には、「再犯の可能性があるかどうか」も大きく影響します。もし「また同じような事故を起こすかもしれない」と判断されれば、社会的な危険性が高いとみなされ、起訴されやすくなります。

逆に、再発防止への具体的な行動を示すことで、再犯の可能性が低いということを示すことができます。たとえば次のような行動が再犯防止策として有効です。

| ・運転免許の自主返納 ・安全運転講習の受講 ・車の処分 ・運転を控えるという誓約書の提出 |

「二度と同じ事故を起こさない」という意思を、単なる口頭の反省ではなく行動で示すことが、処分軽減に向けて有効です。

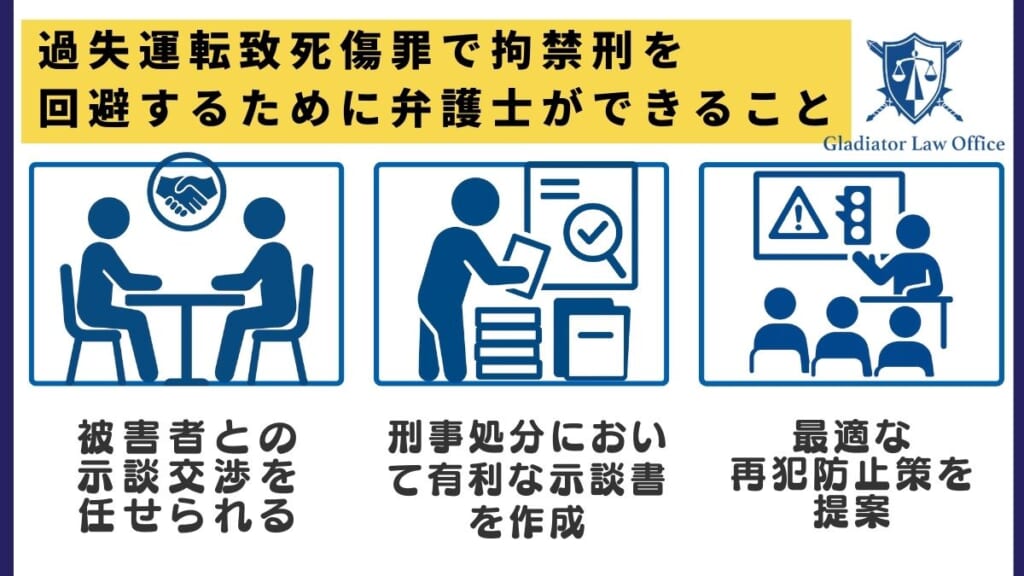

過失運転致死傷罪で懲役刑(拘禁刑)を回避するために弁護士ができること

過失運転致死傷罪で懲役刑を避け、不起訴処分や執行猶予を獲得するためには、刑事事件に精通した弁護士によるサポートが不可欠です。以下では、懲役刑(拘禁刑)を回避するために弁護士が果たす具体的な役割を3つの観点から説明します。

被害者との示談交渉を任せられる

事故を起こしてしまった加害者が、自分で被害者やその家族に連絡して謝罪や示談の話をするのは、非常に難しいものです。感情的になった相手から話を聞いてもらえなかったり、逆に怒りを買ってしまうリスクもあります。

弁護士に示談交渉を任せることで、冷静かつ丁寧に話を進めてもらうことができます。弁護士は、被害者の気持ちにも配慮しながら、示談に向けたやり取りを行ってくれますので、処罰感情が強い相手であっても示談に応じてくれる可能性が高くなります。

また、示談が成立すれば、被害者が「もう刑罰を望まない」と意思を示すこともあり、宥恕文言を獲得できれば不起訴処分につながる可能性が高まります。

刑事処分において有利な示談書を作成できる

加害者が任意保険に加入している場合、保険会社が損害賠償の手続きや交渉を進めることもありますが、刑事処分を見据えた示談対応までは行ってくれません。特に重要なのは、「被害者が処罰を望まない」ことを明記する宥恕文言を示談書に入れることです。

この宥恕文言があるかないかで、不起訴処分となる可能性は大きく変わります。弁護士に依頼すれば、刑事処分への影響を意識した法的に適切な内容の示談書を作成してもらえるため、処分の軽減に直結します。

最適な再犯防止策を提案してもらえる

過失運転致死傷罪で不起訴や執行猶予を目指すうえでは、「今後、同じ事故を起こさないための行動」がとても大切です。検察官は「この人は反省しているか」「また事故を起こすおそれがあるか」を重視します。

弁護士に相談すれば、以下のような再発防止策についてアドバイスを受けることができます。

| ・運転免許の自主返納 ・安全運転講習の受講 ・誓約書の提出 ・生活環境の見直し |

こうした具体的な取り組みを文書でまとめて提出することで、検察官に対して誠実な反省の気持ちと改善への努力を伝えることができ、不起訴や寛大な処分につながることがあります。

過失運転致死傷罪で懲役刑(拘禁刑)の回避を希望するならグラディアトル法律事務所に相談を

過失運転致死傷罪で懲役刑(拘禁刑)を避けたいと考えている方は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。特に、不起訴処分や執行猶予付きの判決を目指すには、早期の対応と専門的な弁護活動が欠かせません。

グラディアトル法律事務所は、交通事故による刑事事件の対応に力を入れており、過失運転致死傷罪での不起訴獲得や処分の軽減実績も多数あります。示談交渉や宥恕文言入りの示談書作成、再発防止策の提案など、依頼者にとって有利な結果を導くための戦略を丁寧に組み立てます。

また、加害者の不安に寄り添いながら、検察官や裁判官に伝えるべき反省の気持ちや事情を法律のプロの視点から整理し、説得力ある形で主張することも得意としています。

「まさか自分が懲役になるなんて…」と不安を感じている方でも、法的な対応を正しく行えば、前科を回避できる可能性は十分にあります。少しでも早く相談し、適切なサポートを受けることが、人生を立て直す第一歩となります。

過失運転致死傷罪でお困りの方は、まずはグラディアトル法律事務所へご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの立場に立って徹底的にサポートします。

まとめ

過失運転致死傷罪は、不注意による交通事故でも懲役刑(拘禁刑)が科される可能性がある重大な犯罪です。特に、被害が大きい場合や過失が重い場合は、実刑となるリスクもあります。

しかし、早期に示談を成立させる、反省の意思を示す、再発防止策を講じるなど、適切な対応を取れば不起訴処分や執行猶予付き判決となる可能性も十分にあります。懲役刑や前科を回避したいとお考えの方は、できるだけ早く弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることが大切です。

過失運転致死傷罪でお困りの方は、まずはグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。