「過失運転致死傷罪に問われた場合、罰金で済むのだろうか?」

「過失運転致死傷罪で罰金が科されたときの相場はどのくらい?」

「過失運転致死傷罪で罰金刑を回避するためにできることとは?」

不注意な運転によって他人を死傷させてしまった場合、過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。突然の事故と刑事事件の知らせに、「自分は逮捕されるのか?」「罰金で済む可能性はあるのか?」と不安になる方も多いでしょう。

過失運転致死傷罪は、過失によって被害者をけがさせたり死亡させたりしたときに適用される罪です。しかし、すべてのケースで重い刑罰が科されるわけではありません。被害の程度や事故後の対応によっては、罰金刑や不起訴処分になる可能性もあります。一方で、過失が重大な場合や示談が成立していない場合などには、罰金刑では済まずに懲役・禁錮刑(拘禁刑)になることもあるため、慎重な対応が求められます。

本記事では、

| ・過失運転致死傷罪における法定刑の内容 ・過失運転致死傷罪で罰金刑が選ばれるケースとその相場 ・不起訴処分を目指す際の重要なポイント |

などについて詳しく解説します。

事故後の処分や今後の対応について悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

過失運転致死傷罪の刑罰|罰金・拘禁刑

過失運転致死傷罪とは、自動車を運転中に注意義務を怠ったことによって人を死傷させた場合に適用される罪です。いわゆる「交通事故」によって、他人にけがを負わせたり命を奪ってしまった場合に問われる可能性があります。

過失運転致死傷罪の法定刑

過失運転致死傷罪の法定刑は、自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)により、以下のように規定されています。

7年以下の懲役もしくは禁錮(拘禁刑)または100万円以下の罰金

このように、法定刑の幅が広く、罰金で済むケースもあれば、懲役や禁錮(拘禁刑)といった刑罰が科されることもあります。

| ※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。 |

刑罰の重さは何で決まる?

過失運転致死傷罪における刑罰の重さは、以下のような要素によって決まります。

| ・被害者の死傷の程度 |

| ・過失の程度 |

| ・被害者との示談の有無 |

| ・加害者の反省の姿勢 |

| ・再発防止の取り組み |

| ・同種前科の有無 など |

軽微な事故であれば罰金刑や不起訴で済むこともありますが、重大な事故であれば懲役・禁錮(拘禁刑)の実刑判決が下されることもあります。

過失運転致死傷罪の罰金率は91.6%

令和6年版の犯罪白書によると、過失運転致死傷罪において起訴(公判請求・略式命令請求)された事案(3万9145件)のうち、罰金刑が科された事案は3万5860件でしたので、罰金率でいうと91.6%ということになります。

つまり、ほとんどの事件は罰金刑で済んでいるということがわかります。

なお、同じ過失運転致死傷罪であっても、死亡事故や重大な過失がある場合には罰金では済まず、懲役・禁錮(拘禁刑)となるケースも少なくありません。逆に、軽微な事故で被害者との示談が成立している場合などは、不起訴となる可能性もあります。

過失運転致死傷罪における罰金額の相場

過失運転致死傷罪に問われた場合、「罰金で済ませたい」と考える方は多いでしょう。しかし、罰金刑が科される可能性があるのは比較的軽微な事故や示談が成立している場合に限られます。以下では、過失運転致死傷罪で罰金が科された場合の相場について説明します。

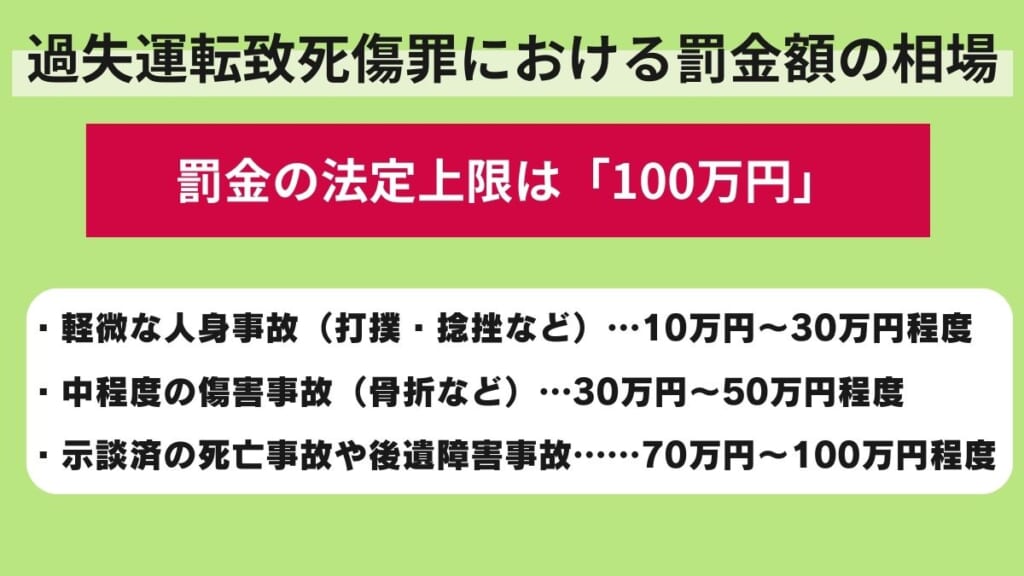

罰金の法定上限は「100万円」

自動車運転死傷処罰法における過失運転致死傷罪の罰金の上限は100万円と定められています。罰金刑が科される場合、実際の金額は1万円〜100万円の範囲内で決定されます。

実際の罰金の額は、以下のような事情によって左右されます。

| ・事故の被害の程度(軽傷・重傷・死亡) |

| ・被害者との示談の有無 |

| ・加害者の経済状況や反省の有無 |

| ・前科・前歴の有無 など |

実際の罰金額の目安

令和6年版犯罪白書によると過失運転致死傷罪の罰金刑事例(死亡・傷害を含む)では、実際の罰金額は、10~100万円の範囲に集中しています。特に、罰金額が30〜50万円の事案が全体の37.7%を占めており、これが過失運転致死傷罪の罰金刑の相場といえるでしょう。

けがの程度に応じた罰金額の一応の目安を示すと以下のようになります。

| ・軽微な人身事故(打撲・捻挫など)……10万円〜30万円程度 ・中程度の傷害事故(骨折など)……30万円〜50万円程度 ・示談済の死亡事故や後遺障害事故……70万円〜100万円程度 |

これはあくまで一例であり、個別の事情によって大きく変動します。弁護士に相談することで、罰金刑で済む可能性を高めたり、金額を軽減できる場合もあります。

過失運転致死傷罪で罰金刑が選択されるケース

過失運転致死傷罪に問われたとしても、必ずしも実刑(拘禁刑)が科されるわけではありません。事故の態様や加害者の対応によっては、罰金刑や不起訴で済むケースもあります。以下では、罰金刑が選択されやすい具体的なケースについて解説します。

軽微な事故のケース

車と歩行者や自転車の軽い接触事故、または軽微な接触による転倒事故など、被害者に大きな怪我がなかった場合、罰金刑や不起訴処分で済む可能性が高いです。

たとえば、信号停止中に後方から追突したが、相手が軽いむち打ち症で済んだといった場合、初犯で誠実に対応していれば、起訴されても罰金刑となるケースが多く見られます。

被害者が軽症のケース

打撲や擦過傷、軽度の捻挫など、被害者の怪我が比較的軽いと判断されるケースでは、起訴されても罰金で済む可能性があります。

また、被害者との示談がスムーズに進み、被害届の取り下げや宥恕(許し)の意思表示が得られた場合、不起訴処分になるケースも多くあります。

怪我の程度が重くても示談が成立している

被害者が骨折などの中程度以上の怪我を負った場合でも、示談が成立している場合は罰金刑が選択される可能性があります。特に、加害者が誠意を持って謝罪し、治療費・慰謝料・休業損害などの賠償に応じたことが評価されれば、検察官の判断で起訴猶予や略式命令による罰金処分となることがあります。

このように過失運転致死傷罪の量刑を決めるにあたっては、被害者との示談が重要な要素となりますので、事故後は迅速かつ誠実に示談に取り組むようにしてください。

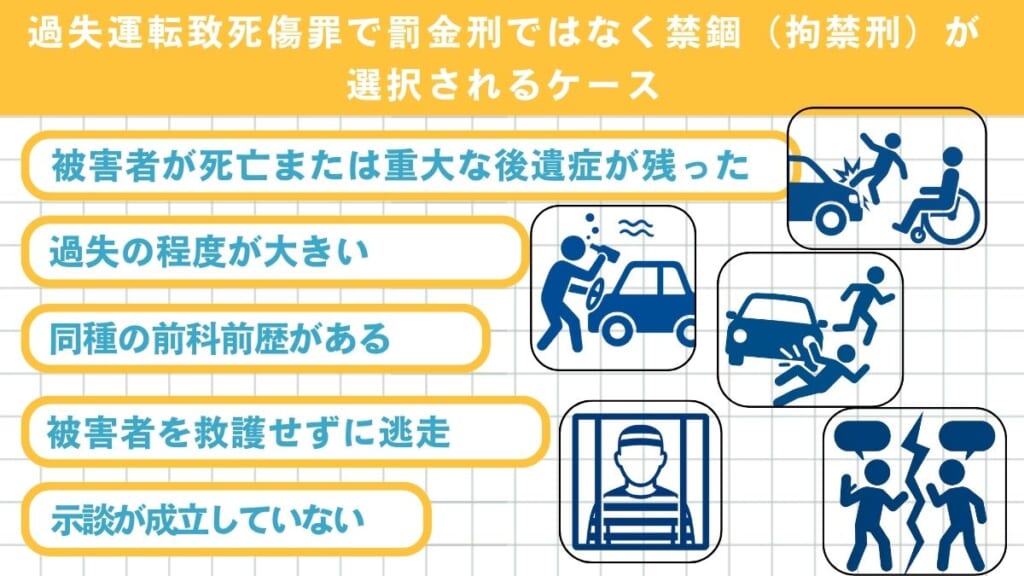

過失運転致死傷罪で罰金刑ではなく禁錮(拘禁刑)が選択されるケース

過失運転致死傷罪では、軽微な事故や示談が成立したケースであれば罰金刑や不起訴処分となることもありますが、重大な事故では罰金では済まず懲役・禁錮(拘禁刑)が科される可能性があります。以下では、懲役・禁錮(拘禁刑)が選択されやすい具体的なケースについて説明します。

被害者が死亡または重大な後遺症が残ったケース

被害者が死亡した場合や脊髄損傷・高次脳機能障害などの重度後遺障害を負った場合、罰金刑では済まず、実刑や執行猶予付きの懲役・禁錮(拘禁刑)が科される可能性が高くなります。

特に、死亡事故では、遺族の処罰感情も非常に厳しいものとなるため、罰金刑ではなく懲役・禁錮(拘禁刑)が選択されるケースが多いです。

過失の程度が大きいケース

事故を起こしたとき、運転者の不注意がどれほど重大だったかによって、科される刑罰は変わってきます。特に、以下のような「重い過失」があった場合は、処分が厳しくなりやすいです。

・著しい速度超過(制限速度を大幅に超過していた)

・酒気帯び、酒酔い運転(アルコールが検出された場合)

・信号無視や逆走といった重大な違反行為

・あおり運転

こうした行為は、悪質性が高いと評価されますので、結果的に罰金ではなく懲役や禁錮(拘禁刑)が選ばれることが多くなります。

同種の前科前歴があるケース

過去に交通事故を起こして処罰を受けたことがある人が再び過失運転致死傷罪に問われた場合は、初めて事故を起こした人よりも重い処分になる可能性が高いです。

たとえば、以前にも人身事故を起こして罰金や執行猶予を受けていた人が、また別の事故を起こしてしまった場合、裁判所は「反省が足りない」「再発のおそれがある」と考えるため、今回の処罰はより重いものが選択される傾向があります。

また、執行猶予中(=以前の刑罰を猶予されている期間中)に再び事故を起こした場合は、前の刑も取り消されて、まとめて実刑になることもあります。

被害者を救護せずに逃走したケース

事故を起こしたあとに、けがをした被害者を助けずにその場から逃げてしまった場合、いわゆる「ひき逃げ」として扱われます。

ひき逃げをすると、過失運転致死傷罪とは別に「救護義務違反」や「報告義務違反」という罪に問われることになります。事故そのものが大きくなくても、逃げたという行為だけで罰金では済まなくなる可能性が高く、懲役や禁錮(拘禁刑)などの実刑になるケースも多いので注意が必要です。

被害者との示談が成立していないケース

被害者と示談が成立していない場合、加害者にとってはかなり不利になります。

示談とは、加害者が被害者に謝罪し、治療費や慰謝料などを支払って、一定の合意をすることです。これが成立していれば、「反省している」「きちんと償っている」と裁判所や検察官が判断し、罰金や不起訴になる可能性も出てきます。

一方で、示談が成立していないと、被害者の処罰感情が強く残ったままになるため、検察官は起訴しやすくなり、裁判所も実刑にしやすくなります。

たとえ被害者が軽傷でも、「謝罪を受け入れてもらえなかった」「賠償金の話し合いができなかった」というだけで、罰金では済まなくなる可能性もありますので注意が必要です。

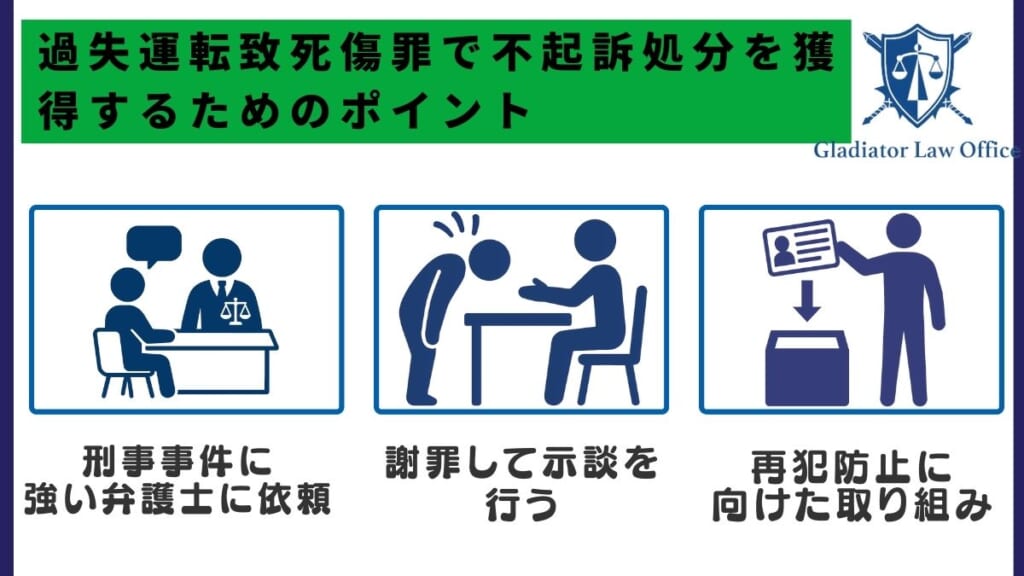

罰金刑も前科になる!過失運転致死傷罪で不起訴処分を獲得するためのポイント

「罰金で済めば問題ない」と思っている方もいるかもしれませんが、実は罰金刑も前科になります。前科がつくと、就職や転職に悪影響が出るおそれがあり、日常生活にも悪影響が生じる可能性があるため、前科を回避することが重要です。

以下では、前科を避ける(=不起訴処分を目指す)ために大切な3つのポイントを説明します。

刑事事件に強い弁護士に依頼する

不起訴を目指すうえで、もっと大事なのは交通事故や刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することです。

弁護士は、警察や検察への対応方法をアドバイスしてくれるだけでなく、被害者との示談交渉も代わりに行ってくれます。また、「事故の反省」「再発防止策」などを検察官に丁寧に伝え、処分を軽くしてもらえるように働きかけることもできます。

罰金を回避して不起訴処分を獲得するには、経験豊富な弁護士によるサポートが不可欠ですので、早めに弁護士の相談・依頼することをおすすめします。

被害者に謝罪して示談を行う

被害者にしっかりと謝罪し、誠意をもって示談交渉を行うことも、不起訴につながる重要なポイントです。

示談が成立すると、被害者が「もう処罰は望まない」という意思を示してくれることがあり、検察官がそれを重視して不起訴処分にすることがあります。たとえ被害者のケガが重くても、示談ができていると処分が大きく変わることがありますので、示談を軽視してはいけません。

弁護士に依頼すれば、被害者と直接連絡をとれない場合でも、示談交渉を進めることができ、被害感情にも配慮しながら適切に示談を進めてくれます。

再犯防止に向けた取り組みを行う

「もう二度と事故を起こさない」という姿勢を示すことも、不起訴を目指すうえで重要です。たとえば、以下のような行動が有利な情状として評価されやすくなります。

| ・運転免許を自主的に返納した |

| ・自家用車を手放した |

| ・運転講習を自主的に受講した |

| ・飲酒が原因なら、アルコール依存症の治療に通っている |

こうした取り組みは、検察官や裁判官に「反省していること」「事故を繰り返さない決意があること」を伝える大きな材料になります。

過失運転致死傷罪を犯したときはグラディアトル法律事務所に相談を

過失運転致死傷罪に問われたとき、多くの方は「逮捕されるのでは」「前科がついてしまうのでは」と強い不安を抱えます。そうしたときに頼りになるのが、刑事事件に詳しい弁護士です。

グラディアトル法律事務所は、交通事故を含む刑事事件の弁護を数多く手がけてきました。私たちは、単に手続きを代行するだけでなく、「前科を避けたい」「罰金で済ませたい」といった依頼者の希望を最大限かなえるために、適切な戦略を立てて対応します。

特に、早期の示談交渉は、不起訴や罰金軽減の大きなカギとなります。被害者との連絡が取れない場合でも、弁護士が間に入ることで誠意ある対応が可能となり、処分が大きく変わることもあります。

また、警察や検察とのやりとり、取り調べ対応についても、弁護士が関与することで不利な供述や誤解を避けることができます。必要に応じて反省文や再発防止計画の作成もサポートします。

当事務所では、初回相談は無料で行っており、逮捕後の緊急対応も受け付けています。事故直後の不安な段階からサポートいたしますので、ひとりで抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

過失運転致死傷罪は、事故の内容やその後の対応によって処分が大きく変わります。軽微な事故や示談が成立している場合には、罰金刑や不起訴となる可能性もありますが、死亡事故や重過失がある場合には実刑となることもあります。

また、罰金で済んだとしても「前科」がつく点には注意が必要です。前科を避けるには、早い段階で弁護士に相談し、示談や再発防止の対応をしっかりと行うことが重要です。

交通事故を起こしてしまったときは、刑事事件に強いグラディアトル法律事務所までご相談ください。