「過失運転致死傷罪に関する判例にはどのようなものがある?」

「過失運転と危険運転が争点になった判例を知りたい」

「過失運転致死傷罪の量刑傾向はどうなっている?」

過失運転致死傷罪は、不注意や確認不足といった過失によって人を死傷させた場合に適用される罪です。日常的に車を運転する多くの人にとって、他人事ではない身近なリスクともいえるでしょう。特に、アクセルとブレーキの踏み間違いやスマートフォンの操作中の事故、疲労による居眠り運転、飲酒の影響など加害者自身が「うっかり」と思っていた行為が、取り返しのつかない重大事故につながることもあります。

こうした過失による交通事故では、判決の量刑が状況によって大きく異なります。実刑判決が下されるケースもあれば、罰金刑や不起訴で済むケースもあります。その分かれ目はどこにあるのか、そして重い処分を回避するにはどうすればよいのかを判断するには、実際の判例とその背景を知ることが非常に重要です。

本記事では、

| ・過失運転致死傷罪に関する代表的な判例 ・危険運転との区別が争点となった判例 ・判例から見る量刑の傾向や処分を軽減するためのポイント |

などをわかりやすく解説します。

過失運転でお悩みの方や家族が加害者となってしまった方は、ぜひ参考にしてください。

目次

過失運転致死傷罪の判例紹介

過失運転致死傷罪が適用される交通事故は、その発生原因や加害者の行動により、量刑が大きく異なります。ここでは、実際に裁判で扱われた代表的な4つの判例を取り上げ、裁判所がどのような視点で判断を下しているのかを見ていきましょう。

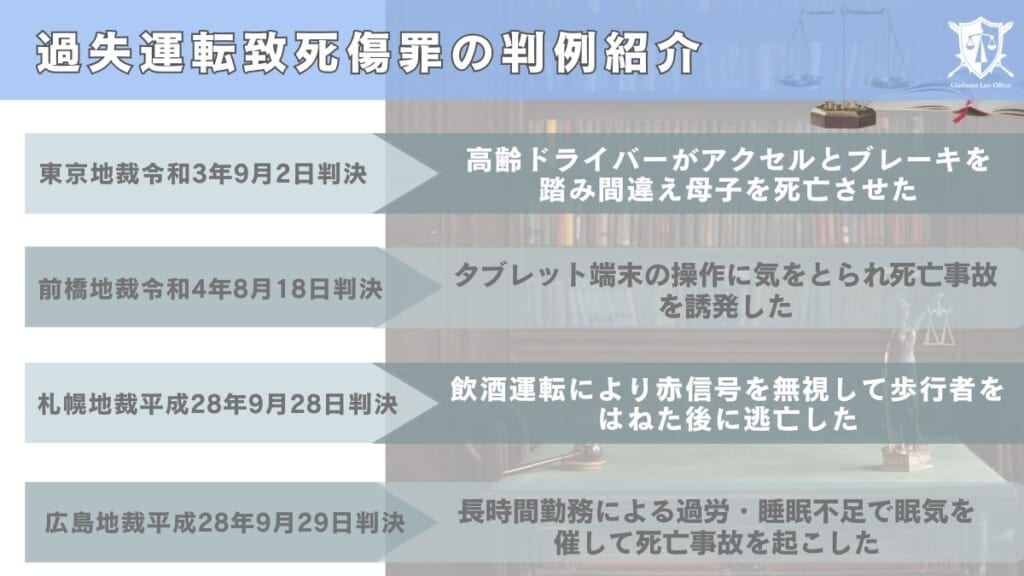

高齢ドライバーがアクセルとブレーキを踏み間違え母子を死亡させた事案|東京地裁令和3年9月2日判決

この事案は、2019年4月、東京都豊島区東池袋の交差点で、当時87歳の元通産省幹部の被告人が運転する車が暴走し、横断歩道を渡っていた母子2人を死亡させ、他にも複数の負傷者を出した重大事故です。被告人はアクセルとブレーキを踏み間違えた可能性が高いとされましたが、裁判で一貫して車両の不具合を主張し過失を否定しました。

しかし裁判所は、事故当時の運転記録や目撃証言などをもとに、「アクセルの踏み間違いによる過失が原因」と認定。「制動措置を取っていれば事故は回避可能だった」として過失の程度を重く評価し、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)で禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。

タブレット端末の操作に気をとられ死亡事故を誘発した事案|前橋地裁令和4年8月18日判決

この事案は、高速道路上で被告人が運転中にタブレット端末を操作していたことで前方不注視となり、進路保持義務を怠った結果、重大な事故を引き起こしたものです。被告人は第2車線を走行中、漫然と時速約100~108キロで走行しながらタブレット端末の操作に気を取られ、隣接する第1車線に斜めに進出。そこを走行していた車両との接触を誘発し、接触回避のため急ハンドルを切った被害車両がガードレールに激突しました。

この事故により、被害車両に乗っていた2名が死亡、他2名も重傷を負いました。裁判所は、「高速道路というとりわけ注意深い運転が求められる場面で、運転に無関係なタブレット操作により事故を誘発した点を重く評価する」として、被告人を禁錮2年の実刑に処す判決を言い渡しました。

また、判決理由では、録画番組の視聴や端末操作の危険性、交通違反歴の多さも過失の重大さを裏付ける要素として挙げられました。示談は成立しておらず、任意保険による賠償が見込まれてはいるものの、遺族の精神的苦痛は極めて大きく、被告人の刑事責任は重大であると判断されています。

飲酒運転により赤信号を無視して歩行者をはねた後に逃亡した事案|札幌地裁平成28年9月28日判決

この事案は、被告人が酒気帯びの状態で乗用車を運転中、札幌市内の交差点で赤信号を無視して進入し、横断歩道を渡っていた60代の女性をはねて死亡させたものです。事故後、被告人はそのまま現場から立ち去り、約1.5キロメートル離れた場所で車を乗り捨てて逃走しました。

被告人は、事故後に自ら飲酒したと主張し、運転時点での飲酒状態を否定していましたが、裁判所は「運転中の酒気帯びは明らかであり、事故後の飲酒の主張は信用できない」と判断しました。さらに、事故直後に車を放棄し逃走した行為について、「被害者を救護する義務を著しくないがしろにした悪質な態度」と強く非難しました。

その結果、被告人に対し、自動車運転処罰法違反(過失運転致死・酒気帯び運転)および道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)の併合罪で、懲役7年6月の実刑判決を言い渡しました。

この判例は、酒気帯び運転による死亡事故に加え、救護・報告義務を怠った悪質性の高い行為が重く評価されたものであり、量刑にもその影響が強く反映されています。

長時間勤務による過労・睡眠不足で眠気を催して死亡事故を起こした事案|広島地裁平成28年9月29日判決

この事案では、職業運転手の被告人が、連日にわたる過酷な勤務により過労状態に陥っていたにもかかわらず、十分な休息を取らずに中型貨物自動車を運転し、山陽自動車道のトンネル内で仮眠状態に陥って大規模な追突事故を起こしました。

事故現場では、渋滞のため停止していた複数の車両に次々と衝突し、炎上・黒煙の発生によりトンネル内が混乱。最終的に2名が死亡し、8名が負傷する重大事故となりました。死亡した2名はいずれもその場で即死状態であり、遺族の処罰感情も強く、負傷者らも長期間の治療を要するなど、結果は極めて深刻です。

裁判所は、被告人が自身の眠気や疲労を自覚していたにもかかわらず運転を開始したことを「重大な過失」としつつも、勤務会社による過酷な労働環境が背景にあったことも考慮しました。運行管理者に休息の申出を行うことすら困難だったとされ、事故原因の一端は会社側にもあると認定されました。

その結果、裁判所は被告人の刑事責任の重さを認めつつも、対人無制限の任意保険により損害賠償がなされる見込みであることや、被告人が反省の態度を示していることなどを考慮し、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

この判例は、長時間労働と過労運転が招いた重大事故に対し、運転者本人の過失責任のみならず、背後にある労務管理の問題も量刑判断に影響を与え得ることを示しています。

危険運転か過失運転かが争われた判例紹介

過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪のいずれが適用されるかは、事故態様や加害者の行為の悪質性によって判断されますが、裁判で大きな争点になることも少なくありません。特に、事故時のスピードや飲酒の程度、運転状況の危険性などが争われる事案では、量刑にも大きく影響するため、どちらの罪が成立するかは実務上も重要なポイントです。

以下では、過失運転か危険運転かが争点となった2つの注目すべき判例を紹介します。

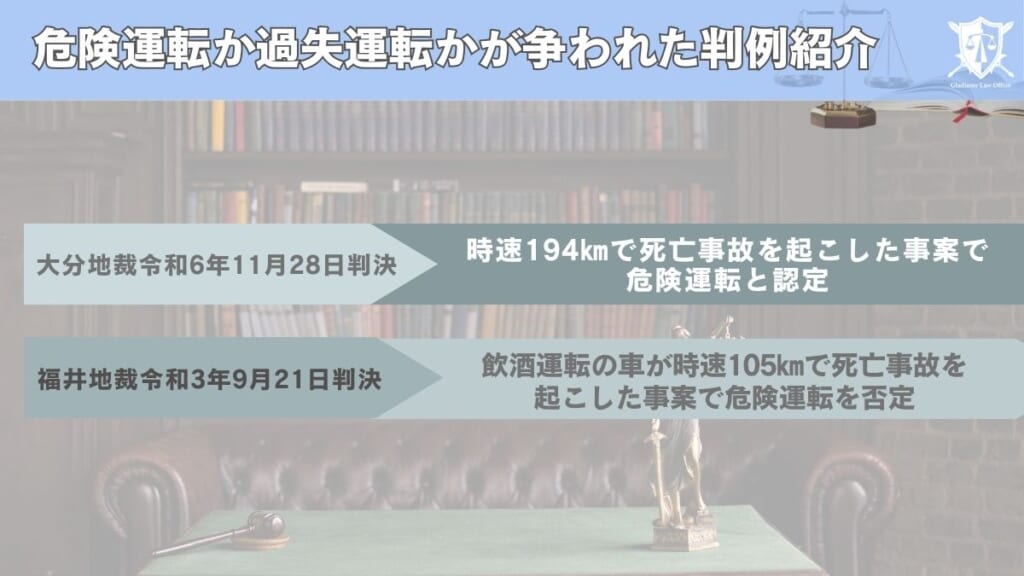

時速194㎞で死亡事故を起こした事案で危険運転と認定|大分地裁令和6年11月28日判決

本件は、大分県内の国道において、被告人が時速194㎞キロという極めて高速度で車両を走行させた結果、軽自動車に追突し、同乗者の女性を死亡させた事故に関するものです。裁判では、被告人の運転が「危険運転致死罪」に該当するかどうかが主な争点となりました。

弁護側は、「被告人は運転技術に自信があり、実際にハンドルやブレーキ操作は正常に行われていた」として、速度が速かったとしても、進行制御が困難であったとはいえないと反論しました。

しかし、裁判所は、「運転者が制御可能であると主観的に認識していたかどうかではなく、客観的に見て車両の制御が困難となるような速度・状況だったかが問題となる」とし、以下のような総合的な事情から、危険運転致死罪の成立を認定しました。

| ・時速194キロという異常な速度が、事故回避の余地を著しく減少させていたこと |

| ・夜間であることから視認可能距離が短く、対応時間が限られていたこと |

| ・事故被害者が乗っていた軽自動車は追突時の安全性が乏しく、死亡の危険性が高かったこと |

| ・公道は完全に閉鎖されたサーキットとは異なり、他車両の存在や歩行者・突発的な障害物など、想定すべき危険が多い場所であったこと |

これらを踏まえ、大分地裁は「本件運転は、自動車の進行を制御することが困難な高速度によるもの」として危険運転致死罪を認定し、懲役20年の実刑判決を言い渡しました。

本判例は、単に「速度が速かった」ことだけではなく、道路環境・時間帯・車両性能・第三者の被害リスクといった多角的な要素を総合的に評価し、危険運転と判断した点が注目されます。

今後、危険運転致死傷罪の認定において、速度以外の周辺事情も重視されるという実務上の傾向を示した重要な裁判例といえるでしょう。

飲酒運転の車が時速105㎞で死亡事故を起こした事案で危険運転を否定|福井地裁令和3年9月21日判決

この判例では、被告人が飲酒後に住宅街の交差点へ時速約105キロで進入し、他の車両に衝突して1名を死亡させた事故について、裁判所が危険運転致死傷罪の成立を否定し、過失運転致死傷罪にとどめた点が注目されます。

事故当時、被告人は呼気1リットルあたり0.15mg以上のアルコールを検出されており、飲酒運転の事実に争いはありませんでした。また、交差点では複数の一時停止無視を繰り返し、極めて危険な運転態様を示していたことも明らかとなっています。さらに、事故現場となった交差点は、優先道路との交差であり、左右の見通しが悪いという特徴がありました。

検察は、本件が「進行を制御することが困難な高速度」(自動車運転死傷行為処罰法2条2号)に該当するとして、危険運転致死傷罪の成立を主張しました。これに対し、裁判所は「その進行を制御することが困難な高速度」に該当するか否かは、道路の物理的形状や車両性能、貨物の積載状況といった客観的事情に基づいて判断すべきであり、「他車の通行可能性」や「交通の頻度」などの要素は含まれないとの立場を明確にしました。

具体的には、事故当時の道路は幅約6.5メートルの直線道路であり、被告人の車両も路面の凹凸によりわずかに上下する場面はあったものの、進路を逸脱することなく安定して直進していたことが、ドライブレコーダー映像などから確認されています。これらの事実から、裁判所は「進行を制御することが困難な高速度」とまではいえず、危険運転致死傷罪は成立しないと判断しました。

ただし、被告人の運転態様は極めて危険で、飲酒運転、複数の一時停止無視、高速度での交差点進入といった悪質な要素が重なっていました。これらの事情を総合して、過失運転致死傷罪として懲役5年6月の実刑が言い渡されています。

この判例は、事故態様がどれほど悪質であっても、危険運転致死傷罪が成立するためには法定の構成要件を厳格に満たす必要があることを示しています。また、飲酒運転や一時不停止があっても、それが運転操作の制御困難性や判断能力の喪失と直結していなければ、危険運転とは認定されないという判断も注目されます。

過失運転致死傷罪の判例から見る量刑傾向

過失運転致死傷罪は、事故の態様や被害の程度によっては、実刑判決が下されることもありますので、判例から量刑の傾向を把握しておくことは非常に重要です。以下では、これまで紹介してきた判例をふまえつつ、過失運転致死傷罪における量刑の傾向を2つの視点から説明します。

死亡または複数の被害者がいる事故では実刑になる可能性が高い

死亡事故や多数の被害者が発生したケースにおいては、実刑判決が言い渡される可能性が高いです。

たとえば、アクセルとブレーキを踏み間違えた高齢者が母子を死亡させた池袋暴走事故(東京地裁令和3年9月2日判決)では、禁錮5年の実刑判決が言い渡されました。また、タブレット端末の操作に気を取られ、高速道路で2名を死亡させた判例(前橋地裁令和4年8月18日判決)でも、禁錮2年の実刑です。

さらに、酒気帯び運転のうえ救護義務を怠った判例(札幌地裁平成28年9月28日判決)は、懲役7年6月と重い量刑となりました。

いずれも共通しているのは、「結果が重大である」「過失の程度が大きい」「悪質性が高い」といった事情が重視されていることです。特に、死亡者が複数いたり、救護義務違反やひき逃げなどが加わると、懲役刑が選択されやすくなります。

軽微な過失やけがの程度が軽い事故では不起訴または罰金刑で済む可能性が高い

一方で、事故の結果が比較的軽微な場合や、加害者に重大な過失がなかったと判断されるケースでは、不起訴処分や略式罰金で済むこともあります。

たとえば、軽い接触事故で被害者が軽傷にとどまり、加害者がすぐに救護し、誠意ある対応をしているようなケースでは、警察からの送致後に検察が不起訴を判断することも多いです。また、起訴されたとしても初犯で反省の態度が明確である場合、略式手続による罰金刑(例えば10万円〜50万円程度)で処理されるケースが多いです。

また、任意保険での賠償が完了していることや、被害者と早期に示談が成立していることも、処分の軽減に大きく影響します。過失運転致死傷罪は、被害者感情が量刑に与える影響も無視できないため、示談や謝罪が十分になされていれば、執行猶予付きの判決になる可能性も高まります。

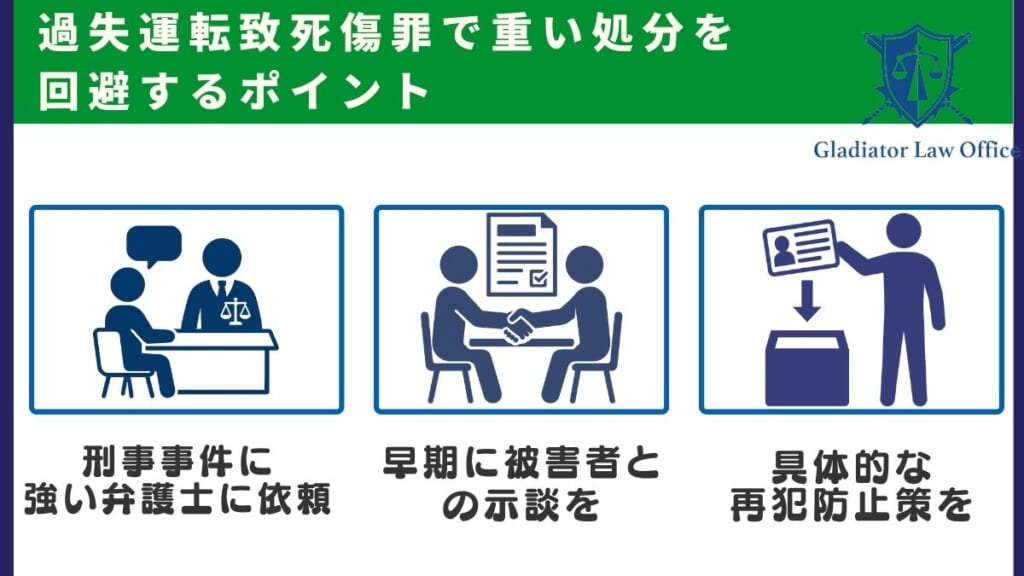

過失運転致死傷罪で重い処分を回避するポイント

過失運転致死傷罪は、不起訴・罰金刑で済むケースが多いですが、被害者が死亡または重い後遺症が残ったような場合には、懲役・禁錮刑(拘禁刑)や実刑判決の可能性もあります。しかし、刑罰の重さは状況次第で変わり、適切な対処をすれば刑の軽減や不起訴となる可能性もあります。以下では、重い処分を回避するために重要な3つのポイントを説明します。

刑事事件に強い弁護士に依頼する

まずもっとも重要なのは、過失運転致死傷事件を多く扱っている弁護士に相談・依頼することです。専門知識と経験を持つ弁護士であれば、以下のようなサポートを迅速かつ的確に行ってくれます。

| ・示談交渉の代行 ・不起訴・執行猶予獲得に向けた戦略の立案 ・取り調べに対するアドバイス ・法廷での量刑軽減に向けた弁護活動 |

特に、交通事件は、事故態様や過失の程度を法的に正確に評価し、検察官や裁判官に伝える技術が不可欠です。一般的な刑事弁護ではなく、「交通事故の刑事弁護に強い」弁護士を選ぶことが、処分軽減の鍵を握ります。

早期に被害者との示談を成立させる

被害者との示談が成立しているかどうかは、量刑判断に大きな影響を及ぼします。具体的には、被害者との示談が成立すれば、以下のような効果が期待できます。

| ・不起訴処分になる可能性が高まる ・罰金刑や執行猶予付き判決にとどまる ・被害者の処罰感情が和らぎ、寛大な処分が得られる |

ただし、加害者本人が被害者と直接連絡を取ることは避けましょう。逆に被害感情を悪化させることにもなりかねません。示談交渉は必ず弁護士を通じて行うことが重要です。

具体的な再犯防止策を示す

裁判での量刑判断では、「今後同様の事故を起こさないか」という点も重視されます。そのため、以下のような具体的な再発防止策を講じ、示すことが有効です。

| ・自動車運転の中止・免許返納 ・再教育プログラムや講習の受講 ・安全運転支援機能付きの車両への変更 ・運転業務からの離脱や勤務環境の改善申請 |

これらの行動は、真摯な反省の表れと受け止められ、処分の軽減に結びつきやすくなります。

過失運転致死傷罪の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

過失運転致死傷罪は、事故の態様によっては重い刑罰が科される重大な犯罪です。特に、死亡事故や複数の被害者が出たケースでは、実刑判決となる可能性もあります。しかし、適切な弁護活動を受けることで、不起訴や執行猶予となる可能性も十分にあります。

グラディアトル法律事務所では、交通事故や刑事事件に強い弁護士が依頼者の味方として徹底的にサポートします。たとえば、事故直後からの警察対応、被害者との示談交渉、裁判での主張立証まで、刑事手続きのすべてをカバーします。初動が遅れると、前科回避や量刑軽減のチャンスを逃してしまうこともあるため、早めの相談が重要です。

当事務所では、加害者本人だけでなく、ご家族からのご相談も受け付けており、全国対応が可能です。24時間365日受付の体制を整え、緊急対応にも迅速に対応します。

「事故を起こしてしまったが、どこから手をつけていいかわからない」

「前科を避けたい」

「少しでも軽い処分を望みたい」

そのような不安を抱える方は、ぜひ一度グラディアトル法律事務所までご相談ください。依頼者の未来を守るため、最善の弁護活動を尽くします。

まとめ

過失運転致死傷罪は、不注意によって人を死傷させてしまった場合に問われる重大な犯罪です。特に、死亡事故や複数の被害者がいる事故では、実刑となる可能性もあります。

しかし、早期の示談や弁護士による適切な弁護活動によって、処分を軽減できる可能性も十分にあります。事故を起こしてしまった方やご家族は、一人で悩まず、早めに弁護士へ相談することが大切です。グラディアトル法律事務所は、豊富な実績をもとに、あなたの不安に寄り添い、最善の解決を目指します。