「過失運転致死傷罪とはどのような犯罪?」

「過失運転致死傷罪で逮捕されてしまったらどうすればいい?」

「過失運転致死傷罪を犯したときのペナルティとは?」

交通事故の加害者となってしまった場合、「過失運転致死傷罪」に問われる可能性があります。この罪は、過失により人を死傷させてしまった場合に適用されるものであり、日常的な運転ミスでも対象となる可能性があります。

しかし、過失運転致死傷罪と聞いても、「どんなケースが対象なのか」「罰則はどれくらいなのか」「逮捕されたらどうなるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。誰でも交通事故の加害者になる可能性があるからこそ、正しい知識を身につけておくことが大切です。

本記事では、

| ・過失運転致死傷罪の定義や該当する行為 ・過失運転致死傷罪の罰則の内容 ・過失運転致死傷罪で逮捕された後の流れ |

などをわかりやすく解説します。

交通事故により刑事責任を問われそうな場合や、すでに逮捕されてしまった場合は、今後の対応が重要になります。正しい情報を知り、冷静に対処するためにぜひ最後までご覧ください。

目次

過失運転致死傷罪とは

過失運転致死傷罪とは、自動車などの運転中に過失によって人を死傷させた場合に成立する犯罪です。同罪は、刑法ではなく「自動車運転死傷行為処罰法(自動車運転処罰法)」5条に規定されています。

たとえば、前方不注意による衝突事故やスピードの出しすぎによる事故など、事故を起こした本人に一定の注意義務違反が認められるケースが過失運転致死傷罪の対象です。重大な結果が発生していても、「故意」ではなく「過失」によるものであれば、危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪として処罰されます。

本罪は、自動車社会における重大事故の責任を厳しく問うために設けられたもので、事故を起こした運転者にとっては非常に重い刑事責任を伴います。事故の態様によって罰則や量刑が大きく変わるため、正確な理解が必要です。

過失運転致死傷罪の「過失」にあたる具体的な行為

過失運転致死傷罪における「過失」とは、運転者として本来果たすべき注意義務を怠ったことによって事故を引き起こした状態を指します。ここでいう注意義務は、交通法規の遵守や安全運転の確保などすべてのドライバーに求められる基本的なルールです。

では、具体的にどのような行為が「過失」として認定されるのでしょうか。以下では、代表的な例をいくつかご紹介します。

わき見運転(前方注視義務違反)

スマートフォンを操作しながらの運転や周囲の景色に気を取られて前方をしっかり見ていなかった場合などは、「前方注視義務違反」として過失が認定される可能性があります。

信号待ちの車両に追突したケースなどが典型例です。

スピード超過(速度制限遵守義務)

制限速度を超えて走行していた場合、状況に応じた安全な運転をしていなかったと判断され、「速度制限順守義務違反」として過失が認定される可能性があります。特に、市街地や住宅街などでは、速度違反が死亡事故につながりやすく、結果次第では厳しい責任が問われます。

信号無視(信号指示遵守義務)

赤信号での進行は明白な交通違反であり、「信号指示遵守義務違反」としての過失が認定されます。

たとえば、横断歩道を青信号で渡っていた歩行者をはねたような場合が典型的なケースです。

居眠り運転

長時間の運転や過労などによって眠気が生じ、それに抗わず運転を続けて事故を起こした場合も、予見可能性・回避可能性があったとされ、過失を問われます。

居眠り運転のケースとしては、高速道路での追突や単独事故が多いです。

運転中の携帯電話・スマホの操作

スマートフォンの操作中に視線や意識がそれ、事故を起こすケースも後を絶ちません。改正道路交通法により運転中の「ながらスマホ」が厳罰化されましたので、ながらスマホにより事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪に加えて道路交通法違反の罪も加わります。

飲酒運転

飲酒運転自体が重大な違反行為ですが、飲酒運転により事故を起こした場合には、運転時にはアルコールを摂取しないという基本的な義務に違反していますので、過失が認められます。

ただし、飲酒により正常な運転が困難な状態で車を運転し、事故を起こした場合、過失運転致死傷罪よりも重い、危険運転致死傷罪が適用されることもありますので注意が必要です。

過失運転致死傷罪の罰則|7年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金

過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金です。

事故を起こした際に無免許であった場合には、10年以下の懲役(拘禁刑)に引き上げられます。無免許過失運転致死傷罪に罰金刑は存在しませんので、起訴されて実刑になれば刑務所に収監される可能性も十分にあります。

なお、過失運転致死傷罪の量刑は、事故の態様や被害の大きさ、過失の程度などによって変わるため、早期に弁護士へ相談し、適切な対応をとることが重要です。

| ※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。 |

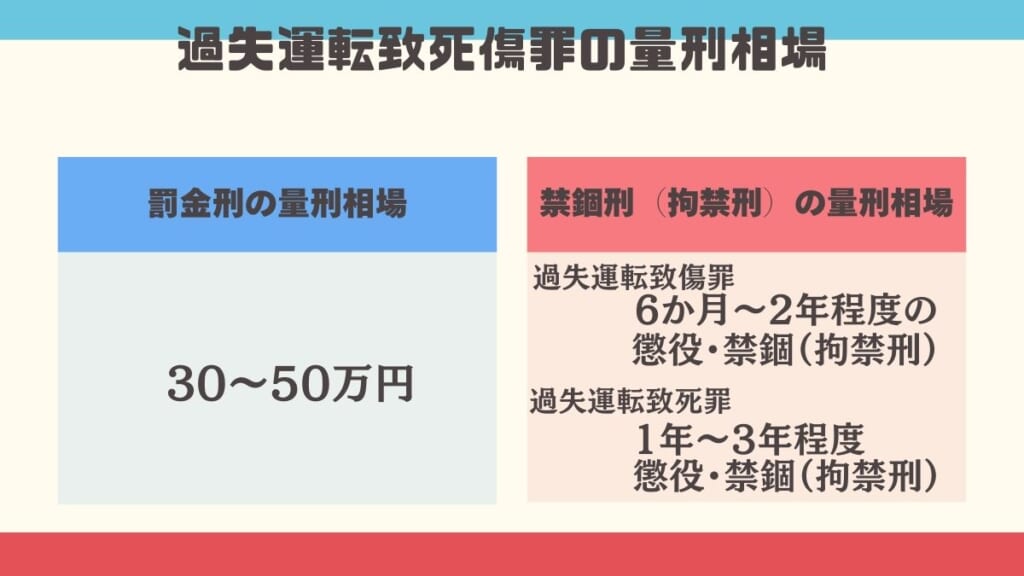

過失運転致死傷罪の量刑相場

過失運転致死傷罪は、罰則として「懲役・禁錮(拘禁刑)または罰金」が定められていますが、実際に裁判で言い渡される刑の重さ(量刑)は、事故の内容や被害者の被害程度、被告人の反省状況などにより大きく異なります。以下では、令和6年版の犯罪白書をもとに、過失運転致死傷罪における罰金刑や懲役・禁錮刑(拘禁刑)の量刑相場をご紹介します。

罰金刑の量刑相場|30~50万円程度

令和6年版犯罪白書によると過失運転致死傷罪の罰金刑事例(死亡・傷害を含む)では、実際の罰金額は、10~100万円の範囲に集中しています。特に、罰金額が30〜50万円の事案が全体の37.7%を占めており、これが過失運転致死傷罪の罰金刑の相場といえるでしょう。

禁錮刑(拘禁刑)の量刑相場

令和6年版犯罪白書によると過失運転致傷罪および過失運転致死罪の量刑相場は、以下のようになっています。

| ・過失運転致傷罪……懲役・禁錮(拘禁刑)6月~2年 ・過失運転致死罪……懲役・禁錮(拘禁刑)1~3年 |

なお、過失運転致傷罪の事案では約98%、過失運転致死罪の事案では約94%の事件で執行猶予が付いていますので、起訴されて有罪になったとしても執行猶予が付く可能性が高いといえます。

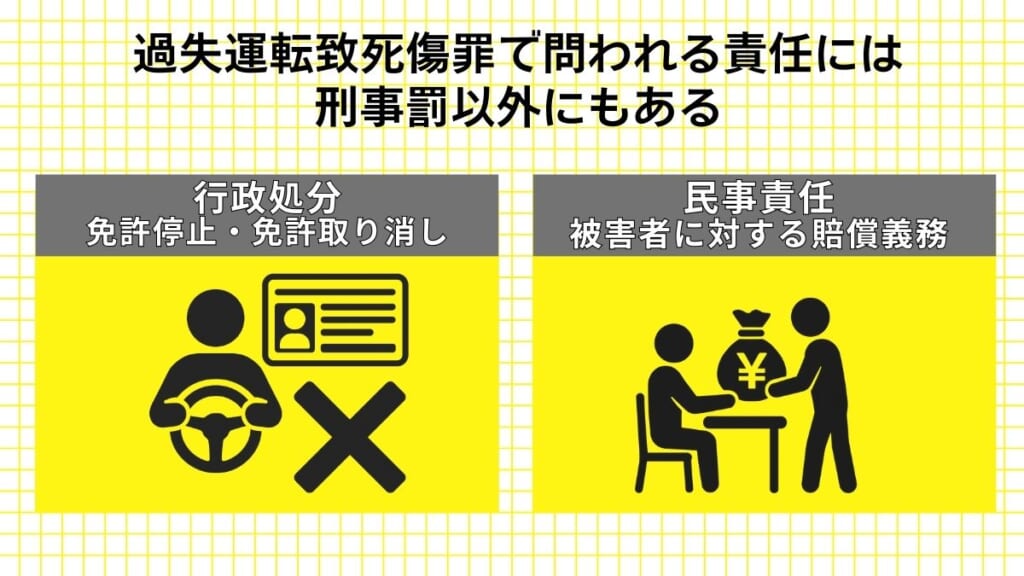

過失運転致死傷罪で問われる責任には刑事罰以外にもある

過失運転致死傷罪に問われた場合、当然ながら刑事罰が科される可能性がありますが、それだけでは終わりません。加害者には、刑事責任のほかに、行政処分や民事責任といった法的責任も発生します。以下では、刑事罰以外に問われる可能性のある法的責任を説明します。

行政処分|免許停止・免許取り消し

事故を起こすと「点数制度」に基づき、運転免許に対する行政処分が下されます。

点数制度は、以下の点数が加算され、一定の点数に達したときは免許停止や免許取消処分の対象になります。

| ・基礎点数:信号無視や速度超過などの交通違反に付される点数 |

| ・付加点数:交通事故の被害状況(負傷の程度や治療期間など)に応じて加算される点数 |

| ・累積点数:過去3年間の違反点数と付加点数を合計した点数 |

たとえば、死亡事故を引き起こした場合には、基礎点数と付加点数を合計すると15点または22点になりますので、一発で免許取消処分となり、再取得までに数年の欠格期間が設けられます。

また、飲酒運転や無免許運転などの重大な違反が重なる場合、処分はさらに重くなります。刑事罰とは別に科されるこれらの行政処分は、社会生活や職業にも大きな影響を及ぼすため、十分に注意が必要です。

民事責任|被害者に対する賠償義務

加害者には、事故によって生じた損害に対する賠償義務も発生します。被害者の治療費・通院費・慰謝料・逸失利益などを含む損害賠償金は、事故の重大性に応じて高額になり、死亡事故では数千万円にのぼるケースもあります。

任意保険に加入していれば保険会社が対応しますが、保険の範囲外の損害や重過失による免責条項が適用された場合は、加害者が自己負担しなければならない可能性もあります。

過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪との違い

交通事故に関連する刑事事件には、「過失運転致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」があります。いずれも人身事故に対して科される罪ですが、適用の条件や罰則は大きく異なります。

| 過失運転致死傷罪 | 危険運転致死傷罪 | |

|---|---|---|

| 根拠 | 自動車運転処罰法5条 | 自動車運転処罰法2条・3条 |

| 成立要件 | 注意義務違反による運転行為 | 極めて危険かつ悪質な運転行為 |

| 主な該当行為 | わき見運転、スピード超過、信号無視、居眠り運転など | 酩酊状態の飲酒運転、著しいスピード超過、あおり運転など |

| 法定刑 | 7年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または100万円以下の罰金 | 致傷:1年以上の有期懲役(有期拘禁刑) 致死:15年以下の懲役(拘禁刑) |

過失運転致死傷罪は、自動車運転処罰法5条に規定されており、「注意義務を怠ったこと(過失)」によって事故を引き起こした場合に適用されます。たとえば、わき見運転、スピード違反、居眠り運転など、運転者に安全運転義務違反があった場合が対象です。法定刑は「7年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または100万円以下の罰金」とされています。

一方、危険運転致死傷罪は同法2条および3条に規定されており、「極めて悪質な運転」によって死亡または傷害を引き起こした場合に適用されます。たとえば、酩酊状態での飲酒運転や著しいスピード超過、あおり運転などが該当します。罰則は非常に重く、致死の場合は1年以上の有期懲役(有期拘禁刑)、致傷でも15年以下の懲役(拘禁刑)が科される可能性があります。

両者の最大の違いは、「運転時の態様」にあります。過失運転は「不注意」が前提であるのに対し、危険運転は「故意またはそれに近い認識」での危険行為が対象です。そのため、適用されるかどうかは、捜査機関が当時の運転状況をどのように評価するかに大きく左右されます。

事故を起こした本人にとっては、どちらの罪に問われるかで量刑や社会的影響が大きく異なるため、状況に応じた法的アドバイスを早期に受けることが重要です。

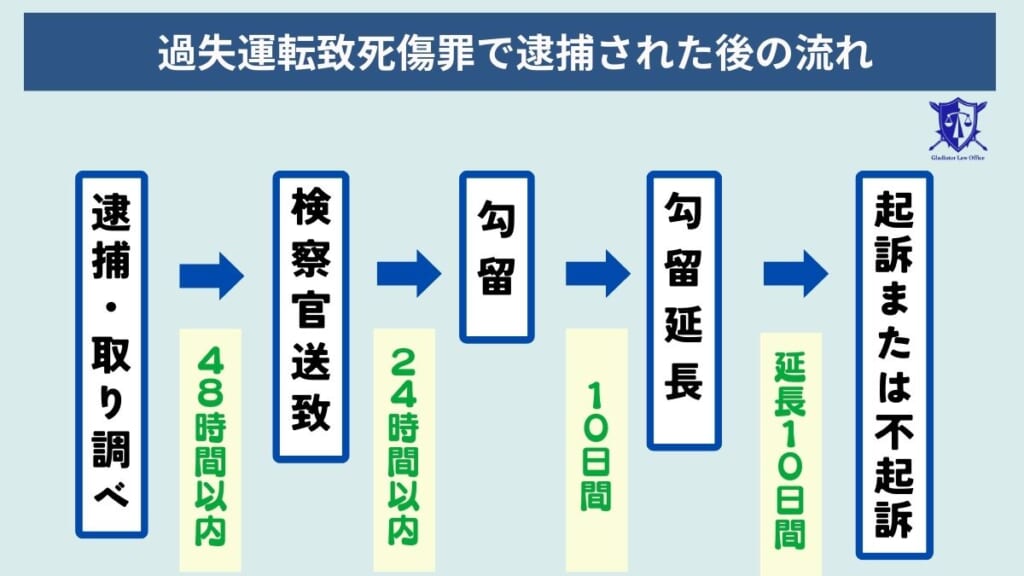

過失運転致死傷罪で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ

過失運転致死傷罪は、交通事故の結果として人を死傷させた場合に適用されるため、場合によっては、その場で現行犯逮捕されることもあります。以下では、逮捕から起訴・不起訴までの基本的な流れを説明します。

逮捕・取り調べ

通報を受けて駆けつけてきた警察官が、事故の状況や被疑者の態度などから逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断すると、その場で現行犯逮捕される可能性があります。

逮捕後は警察署に連行され、警察官による取り調べが始まります。ここでは事故の経緯や過失の有無、飲酒・薬物の有無などについて詳しく聞かれます。供述内容は、今後の起訴・不起訴の判断材料となるため、慎重な対応が求められます。

検察官送致・勾留請求

警察での取り調べが終了すると、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄は検察官に送致されます。

検察官は、勾留の必要があると判断すれば、逮捕から72時間以内かつ送致から24時間以内に裁判官に対し勾留請求を行います。

勾留・勾留延長

裁判官は、被疑者に対する勾留質問を実施し、勾留をするかどうかを判断します。

裁判所が勾留を決定した場合、原則として10日間の身柄拘束となり、勾留延長も認められるとさらに最大10日間の身柄拘束を受けることになります。

逮捕から合計すると身柄拘束期間は、最長で23日間にも及びますので、被疑者本人の肉体的・精神的負担は非常に大きなものとなります。

起訴または不起訴の決定

勾留満期を迎えるまでに、検察官は起訴するか、不起訴にするかを判断します。被害者との示談が成立している、過失が軽微である、反省の態度が明確であるといった事情がある場合には、不起訴処分となることもあります。

これに対し、被害が重大な場合や悪質性が高い場合には、起訴されて刑事裁判に進むことになります。

過失運転致死傷罪を犯したときに弁護士に依頼するメリット

過失運転致死傷罪を犯してしまったときは、早い段階で弁護士に依頼することが極めて重要です。以下では、弁護士に依頼することで得られる主なメリットを3つ紹介します。

取り調べに対するアドバイスができる

逮捕後、警察や検察の取り調べにどのように対応するかは、今後の処分に大きな影響を及ぼします。供述の内容が一貫していない、あるいは不利なことを不用意に認めてしまうと、重い処分につながることもあります。

弁護士がいれば、取り調べでの注意点や供述の方針についてアドバイスを受けることができ、自分の権利を守ることが可能です。

逮捕・勾留による身柄拘束からの早期釈放を実現できる

弁護士は、逮捕後の勾留を阻止したり、勾留決定や勾留延長に対して異議申立て(準抗告)を行うことができます。これにより、勾留の回避や早期釈放を目指すことが可能です。

身柄拘束が長期化すると仕事や家庭への影響も大きくなり、最悪のケースでは職場を解雇されてしまう可能性もあります。それを避けるためには、早期の身柄解放を実現する必要がありますので、逮捕後は一刻も早く弁護士に依頼するべきです。

不起訴処分や刑の減軽を目指したサポートが受けられる

過失運転致死傷罪では、被害者との示談が成立しているかどうかが、起訴・不起訴や量刑判断に大きく影響します。

弁護士は、加害者に代わって被害者と丁寧に交渉し、謝罪や賠償を円滑に進めることで、不起訴処分や執行猶予付きの判決といった、より軽い処分へ導くサポートを行うことができます。また、事故の経緯や被疑者の反省の意思、再発防止策などを整理し、検察官や裁判所に有利な事情として主張することも可能です。

刑事責任を少しでも軽くしたいと考えるなら、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

過失運転致死傷罪を犯したときはグラディアトル法律事務所に相談を

過失運転致死傷罪に問われると、刑事責任に加えて行政処分や民事賠償など、多方面にわたる対応が必要になります。ご本人やご家族にとっては精神的にも大きな負担となる中で、冷静に適切な対処を行うのは容易ではありません。だからこそ、専門的な知識と経験をもつ弁護士のサポートが不可欠です。

グラディアトル法律事務所は、刑事事件の弁護活動に力を入れており、過失運転致死傷罪の対応実績も豊富にあります。逮捕直後の初動対応から、取り調べへのアドバイス、勾留の回避、不起訴処分の獲得、さらには被害者との示談交渉まで、あらゆる局面で依頼者を力強くサポートします。

特に、当事務所では、スピード感のある対応を重視しており、最短で即日対応が可能ですので、迅速に弁護活動に着手することにより身柄拘束を回避できる可能性も高まります。また、被害者との示談成立に向けた交渉力にも定評があり、刑事処分の軽減を目指すうえでも心強い味方となるでしょう。

過失運転致死傷罪は、一歩間違えば実刑もあり得る重大な犯罪です。だからこそ、早い段階での法的支援が結果を大きく左右します。ご自身やご家族が交通事故の加害者となってしまった場合は、できるだけ早くグラディアトル法律事務所にご相談ください。迅速かつ丁寧に、最善の解決に向けて全力で対応いたします。

まとめ

過失運転致死傷罪は、刑事・行政・民事の責任が問われる重大な犯罪であり、早期の法的対応が非常に重要です。グラディアトル法律事務所は、交通事故を含む刑事事件の対応に注力しており、逮捕直後の対応から示談交渉、不起訴処分の獲得まで幅広いサポートを行っています。経験豊富な弁護士が迅速に対応することで、身柄拘束の回避や処分の軽減を目指すことが可能です。

ご本人やご家族が事故を起こしてしまった場合は、できるだけ早く当事務所にご相談ください。