「殺人罪はどのような刑が下される?」

「執行猶予がつく可能性はある?」

殺人罪の量刑について、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?

殺人罪は最も重い犯罪の一つです。しかし、量刑の上限・下限には大きな幅があり、一般的には以下のような傾向となります。

| 傾向 | |

|---|---|

| 懲役(拘禁)の期間 | 5年〜20年が多い |

| 執行猶予の割合 | 4人に1人が執行猶予 |

| 死刑の割合 | 約1〜2% |

本記事では、殺人罪の量刑について、以下の内容を取り上げました。

● 殺人罪の法定刑、量刑相場の傾向

● 具体的な統計データ(懲役期間・執行猶予率・死刑の割合)

● 量刑を左右する3つのポイント(減軽事由・酌量減軽・個別事情)

● 実際の裁判例(無期懲役・懲役12年・執行猶予付き判決)

殺人罪の量刑がどのように決まるのか、どのような場合に刑が軽くなるのか、具体的なデータと事例を交えながら分かりやすく解説していきます。

殺人罪の量刑について正確な情報を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

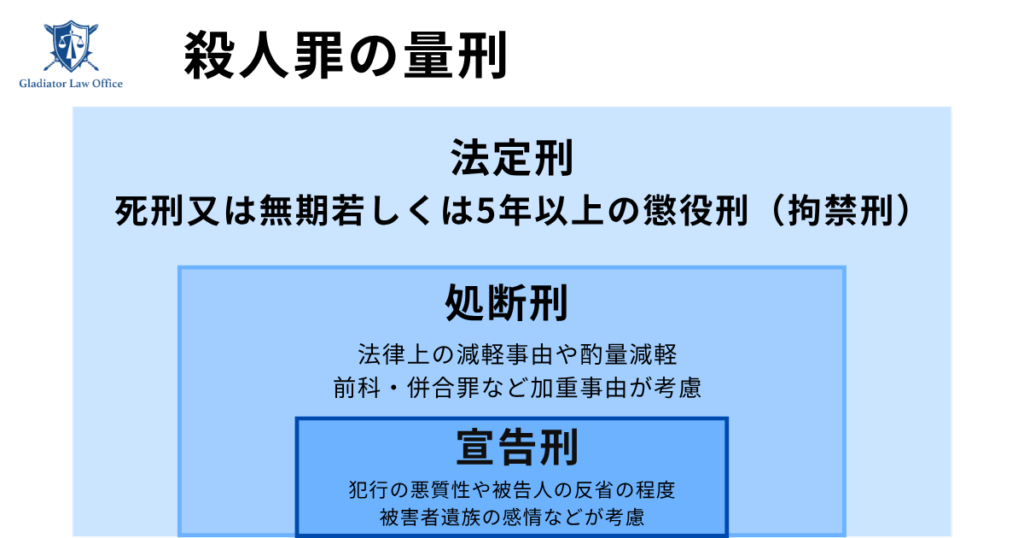

殺人罪の法定刑

殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(拘禁)刑」と定められています。これは、犯罪の中で最も重い部類の法定刑です。

(殺人)

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

なお、法定刑はあくまでも「刑の上限・下限」の範囲が決められたものです。

実際の裁判では、この法定刑の範囲内で「酌量減軽、心神耗弱」などの減軽事由や、「前科・併合罪」などの加重事由が考慮されて「処断刑」が決定されます。

そして「処断刑」の範囲内で、犯行の悪質性や被告人の反省の程度、被害者遺族の感情などが考慮されて、「宣告刑」が決まります。この宣告刑が、刑事裁判で被告人に言い渡される刑罰です。

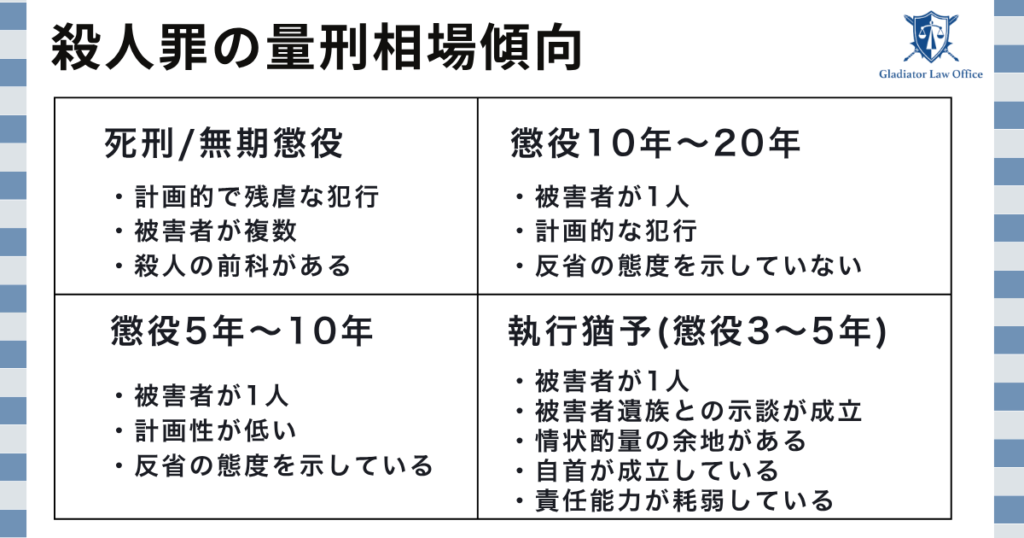

殺人罪の量刑相場傾向

殺人罪の量刑には、一般的に以下のような傾向が見られます。

なお、前述したとおり、殺人罪の法定刑の下限は5年です。

懲役(拘禁)5年を下回る判決や執行猶予付き判決が言い渡されるのは、心神耗弱(刑法39条2項)や、酌量減軽(刑法66条)によって、法定刑が減刑されたケースに限られます。

| 適用されるケース | |

|---|---|

| 死刑、無期懲役(拘禁) | ● 計画的で残虐な犯行 ● 被害者が複数 ● 殺人の前科がある など |

| 懲役(拘禁)10年〜20年 | ● 被害者が1人 ● 計画的な犯行 ● 被告人が反省の態度を示していない など |

| 懲役(拘禁)5年〜10年 | ● 被害者が1人 ● 計画性が低い ● 反省の態度を示している など |

| 執行猶予付き判決 (懲役(拘禁)3年〜5年) | ■法律上の減刑や酌量減軽が認められた場合のみ (例) ● 被害者が1人 ● 被害者遺族との示談が成立している ● 介護殺人のように情状酌量の余地がある ● 自首が成立している ● 責任能力が耗弱している など |

【令和5年】殺人罪の量刑データ

裁判所の司法統計をもとに、実際に殺人罪で言い渡された量刑データを紹介します。

懲役(拘禁)の期間は5年〜20年が多い

令和5年に殺人罪で有罪判決を受けた216人は、以下のような量刑となっています。

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 有罪人員 | 216人 | 100% |

| 死刑 | 0人 | 0% |

| 無期懲役(拘禁) | 6人 | 3% |

| 30年以下 | 10人 | 5% |

| 20年以下 | 58人 | 27% |

| 10年以下 | 58人 | 27% |

| 5年以下 | 20人 | 9% |

| 3年以下 | 64人 | 30% |

(出典:裁判所|令和5年 司法統計年報(刑事編)「第33表 通常第一審事件の終局総人員」)

最も多いのは、「3年以下(刑が減軽されたケース)」で全体の30%を占めています。

次いで、「10年以下」「20年以下」が27%となっています。全体的な傾向としては「5年から20年」がボリュームゾーンといえるでしょう。

ただし、無期懲役(拘禁)や懲役(拘禁)30年以下といった重い判決も存在しています。

※こちらの記事も読まれています。

執行猶予が付く割合は27%

殺人罪でも、執行猶予付き判決が言い渡されることがあります。令和5年のデータでは、216人中59人(約27%)に執行猶予が付いています。

| 総数 | 全部執行猶予 | 実刑 | |

|---|---|---|---|

| 殺人罪全体 | 216人 | 59人 | 157人 |

| 懲役(拘禁)3年超え | 152人 | 0人 | 152人 |

| 懲役(拘禁)3年以下 | 50人 | 47人 | 3人 |

| 懲役(拘禁)2年以下 | 12人 | 10人 | 2人 |

| 懲役(拘禁)1年以下 | 2人 | 2人 | 0人 |

(出典:裁判所|令和5年 司法統計年報(刑事編)「第34表 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)」)

執行猶予は懲役(拘禁)3年以下の判決にのみ付けられるため、懲役(拘禁)3年を超える152人は全員が実刑判決です。一方で、懲役(拘禁)3年以下になった50人に限れば、47人(94%)に執行猶予が付いています。

殺人罪で執行猶予付き判決を受けるには、被害者遺族との示談成立、介護殺人などの被告人に酌むべき事情、自首の成立、心神耗弱などの減刑事由が必要です。

※こちらの記事も読まれています。

死刑の割合は1〜2%

殺人罪の法定刑には「死刑」が含まれていますが、実際に死刑判決が下されるケースは限られています。直近5年間のデータを見ると、死刑判決は年間0〜3人程度で全体の1〜2%です。

| 殺人罪の総数 | 死刑 | |

|---|---|---|

| 令和5年 | 216人 | ‐ |

| 令和4年 | 206人 | ‐ |

| 令和3年 | 255人 | 3人 |

| 令和2年 | 210人 | 2人 |

| 令和元年 | 261人 | 2人 |

(出典:裁判所|令和元年〜令和5年 司法統計年報(刑事編)「通常第一審事件の終局総人員」)

殺人罪で死刑が言い渡されるのは、複数の被害者がいる場合、計画的で残虐な犯行の場合など、事件の態様が極めて悪質なケースです。永山基準と呼ばれる判断基準に基づき、犯行の動機や結果の重大性(被害者の数)、犯人の年齢などが考慮されて、裁判官が決定します。

※殺人罪の死刑については、以下の記事で詳しく解説しています。

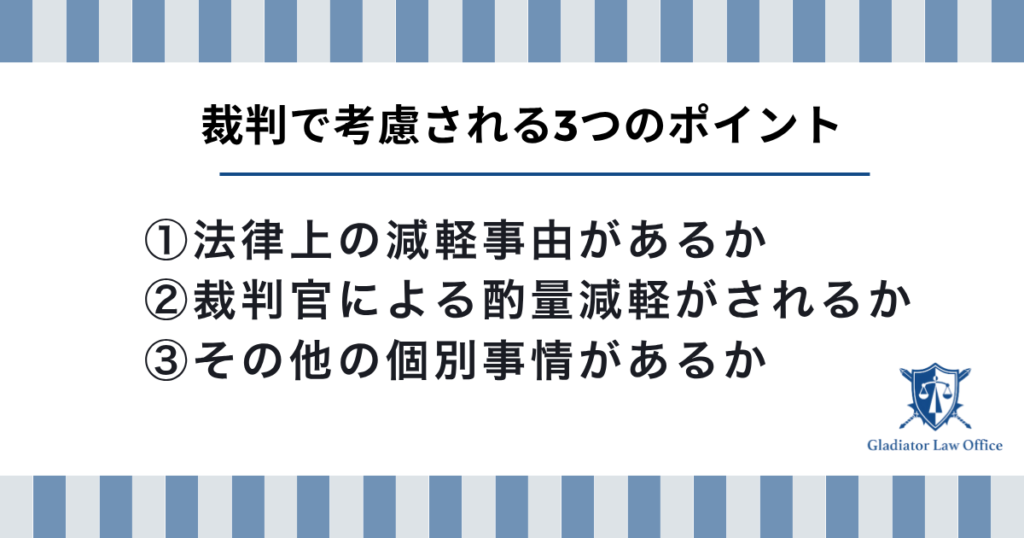

殺人罪の量刑を左右する3つのポイント

殺人罪の量刑がどのように決まるのか、裁判で考慮される3つのポイントを紹介します。

法律上の減軽事由があるか

法律上の減軽事由には、該当すれば必ず刑が軽くなる「必要的減軽」と、裁判官の判断で軽くできる「任意的減軽」があります。

【法律上の減軽事由】

| 具体的なケース | 量刑への影響 |

|---|---|

| 精神障害などで責任能力が著しく減弱していた (心神耗弱 刑法39条2項) | 必ず減軽される (必要的減軽) |

| 殺人行為に着手したが、被害者が死亡しなかった (未遂犯 刑法43条) | 裁判官の判断で減軽される (任意的減軽) |

| 犯行が発覚する前に自ら警察に出頭した (自首 刑法42条) | 裁判官の判断で減軽される (任意的減軽) |

| 正当防衛の程度を超えた反撃で被害者を殺した (過剰防衛 刑法36条2項) | 裁判官の判断で減軽される (任意的減軽)) |

これらの減軽事由が認められると、法定刑の下限である「5年以上」から、さらに刑が軽くなる可能性があります。例えば、心神耗弱が認められれば刑が半分に減軽され、執行猶予の可能性も生まれます。

裁判官による酌量減軽がされるか

法律上の減軽事由には該当しなくても、裁判官が「特に酌むべき事情がある」と判断した場合、刑法66条により刑を軽くすることができます。これを「酌量減軽」といいます。

【酌量減軽が認められやすいケース】

● 介護疲れによる将来を悲観しての犯行

● 被害者遺族との示談成立、宥恕(許しの意思表示)

● 高齢・病気などで追い詰められていた

● 極度の精神的負荷がかかった状況での犯行

酌量減軽が認められれば、法定刑を下回る可能性があります。

特に、介護疲れによる殺人では酌量減軽が認められて、懲役(拘禁)3年以下の執行猶予付き判決となるケースが多いです。

その他どのような個別事情があるか

法律上の減軽事由や酌量減軽の他にも、以下のような個別事情が考慮されます。これらの事情は、刑を軽くする方向にも重くする方向にも働きます。

| 評価される要素 | ポイント |

|---|---|

| 犯行の態様 | ● 計画的な犯行か、突発的な犯行か ● 犯行方法は残虐なものか 等 |

| 動機 | ● 身勝手な動機か、同情の余地がある動機か |

| 結果の重大性 | ● 被害者の数は何人か |

| 反省の程度 | ● 謝罪や反省をしているか ● 捜査に協力的か |

| 社会復帰の見込み | ● 家族の支援体制はあるか ● 就労先は確保されているか |

| 被害者遺族の処罰感情 | ● 示談は成立しているか ● 厳罰を望むか、寛大な処分を求めるか など |

| 加害者の年齢 | ● 未成年ではないか |

| 前科の有無 | ● 殺人罪の同種前科がないか |

上記のような事情が総合的に評価され、法定刑の範囲内で量刑が決定されるのです。

実際の事件から見る殺人罪の量刑

ここまで統計データや量刑の判断基準を見てきましたが、実際の裁判ではどのような判決が下されているのでしょうか。

無期懲役、有期懲役、執行猶予付き判決という3つのパターンについて、報道された実際の裁判例を紹介します。具体的なイメージを掴むための参考としてご活用ください。

※こちらの記事も読まれています。

無期懲役が言い渡された裁判例

1つ目は、保険金殺人の事例です。

保険金目的で親族を殺害し、殺人罪や詐欺罪などで起訴、動機の悪質性などが考慮されて無期懲役が言い渡されました。

福岡県うきは市で2021年、事故を装って叔父を殺害し、保険金をだまし取ったとして殺人罪などに問われた運送会社元会長、●●被告(●)の控訴審判決で、福岡高裁(松田俊哉裁判長)は27日、無期懲役とした1審・福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

弁護側は無罪を主張したが、松田裁判長は、車にひかれた遺体の傷は事故では生じ得ないことや、●●被告と叔父が事件直前に3度も電話をしていたことを踏まえ、「事件性を認めた1審判決が不合理とはいえない」と結論付けた。

判決によると、●●被告は21年4月、当時経営していた運送会社の社員で、叔父の●●さん(当時64歳)を車で複数回ひくなどして殺害。保険会社に虚偽の請求をして保険金約1500万円をだまし取った。

(引用:読売新聞オンライン 2024年11月28日)

懲役12年が言い渡された裁判例

2つ目は、偽装心中の事例です。

不倫関係にあった女性を殺害して、偽装心中による殺人罪と死体遺棄罪などで起訴されました。裁判では、同意の有無が争点となりましたが、「被害者の承諾は真意に基づくものではなかった」として懲役12年の実刑判決が言い渡されました。

北海道帯広市で2022年、元同僚を絞殺して遺体を埋めたとして、殺人罪と死体遺棄罪に問われた元道立帯広農業高校教諭・●●被告(●)の差し戻し後の裁判員裁判で、釧路地裁は20日、懲役12年(求刑・懲役13年)の判決を言い渡した。弁護側は差し戻し前と同様、殺人罪より法定刑の軽い承諾殺人罪の適用を求めたが、梶川匡志裁判長は殺人罪の成立を認めた。

判決によると、●●被告は22年5月30日、同市の駐車場に止めた車の中で、不倫関係にあった元同僚の女性(当時47歳)に「もう死ぬしかない」と告げた後、女性の首をシートベルトで絞めて殺害。遺体を市内の雑木林に埋めて遺棄した。

弁護側は「女性も被告に絞殺されることを受け入れていた」と主張したが、判決は「承諾は被告も一緒に死ぬことが前提になっており、真意に基づくものではなかった」と認定した。

(引用:読売新聞オンライン 2025年2月23日)

執行猶予付き判決が言い渡された裁判例

3つ目は、介護殺人の事例です。

介護疲れから重度知的障害のある息子を殺害し、殺人罪で起訴されました。

検察は懲役5年を求刑していましたが、裁判官によって酌量減刑が認められて、懲役3年の執行猶予付き判決が言い渡されました。

重度の知的障害がある次男(当時44)を殺害したとして、殺人罪に問われた父親の●●被告(78)の裁判員裁判で、千葉地裁(浅香竜太裁判長)は12日、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

〜〜中略〜〜

検察側は論告求刑で「短絡的に考えて犯行に及んだ」と非難しつつ、介護に限界を感じていたことなど酌むべき事情もあるとして、殺人罪の法定刑の最下限となる懲役5年を求刑。弁護側は、「被告は44年間、次男に愛情を持って接してきた」「憎んでいたわけでなく、決死の覚悟だった」と訴え、執行猶予付きの判決を求めていた。

(引用:朝日新聞 2025年3月12日)

殺人罪の量刑を軽くするための弁護活動

殺人罪で起訴された場合、弁護士がどのような活動を行うことで量刑を軽くできるのでしょうか?実際の刑事裁判で行われる弁護活動を3つ紹介します。

殺意がなかったことを立証する

殺人罪が成立するには「殺意(殺人の故意)」が必要です。そのため、弁護活動では「殺意がなかった」と主張することで、より軽い罪への変更を目指すことがあります。

殺意が否定されれば、殺人罪ではなく、傷害致死罪が適用される可能性があります。法定刑の下限が下がるため、執行猶予付き判決となる可能性が高まるでしょう。

(傷害致死)

第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

弁護士は、犯行態様、凶器の種類、攻撃部位、攻撃回数などの客観的事実から、殺意がなかったことを立証していきます。たとえば、「カッとなって1回殴っただけ」「凶器を使っていない」「致命傷となる部位を狙っていない」「すぐに救急車を呼んだ」などの事情があれば、殺意の否定が認められる可能性があります。

※こちらの記事も読まれています。

情状酌量を求める

殺人罪の成立自体は争えない場合でも、被告人に有利な事情を積極的に主張することで、量刑を軽くすることができます。これを「情状弁護」といいます。

情状弁護では、犯行に至った経緯、被告人の生い立ち、精神状態、反省の程度など、あらゆる角度から被告人に有利な事情を収集し、裁判で主張します。長年の介護疲れ、DVや虐待の被害、経済的困窮、精神疾患の影響などが、重要な情状として考慮されやすいです。

さらに、犯行後の態度も影響します。真摯な反省の態度を示し、被害者遺族への謝罪文を作成し、社会復帰に向けた具体的な取り組みを示せば、裁判官の心証が変わってくるからです。

被害者遺族と示談をする

被害者遺族との示談は、量刑を軽くする上で極めて重要な要素です。

他の刑事事件とは異なり、殺人事件で示談が成立しても不起訴になることは稀ですが、量刑判断には大きな影響を与えます。

とはいえ、殺人事件では被害者遺族の処罰感情が強いことが多く、示談交渉は困難を極めます。被害者遺族の心情に配慮しながら、真摯な謝罪の意を伝え続けることが重要です。

示談が成立しない場合でも、被害弁償を行ったり、贖罪寄付などをすることで、反省と謝罪の意思を形にすることができます。

殺人罪の弁護はグラディアトル法律事務所へご相談ください

殺人罪で逮捕されるか不安な方、またはご家族が逮捕された方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

ここまで見たとおり、殺人罪の量刑は死刑から執行猶予まで大きく幅があります。裁判でどのような方針で弁護活動をするかによって量刑に大きな差が生じるのです。

当事務所は、これまで数多くの刑事事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。

刑事事件に精通した弁護士が、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、充実した刑事弁護を提供いたします。

■殺人罪の量刑を軽くするために、グラディアトル法律事務所ができること

● 殺意がなかったことを立証し、傷害致死罪への変更を目指す

● 心神耗弱などの法律上の減軽事由を立証する

● 自首に同行して、当日も近くで待機してサポートする

● 被害者遺族との示談交渉を行い、処罰感情の軽減を図る

● 無期懲役(拘禁)を回避し、懲役(拘禁)の期間を短縮する

● 執行猶予の可能性がある場合は、その獲得に全力を注ぐ など

弁護士には、厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめます。

Q1. 殺人罪の量刑にはどのような傾向がありますか?

A. 以下のような傾向があります。

● 死刑、無期懲役(拘禁) → 計画的で残虐な犯行、被害者が複数、殺人の前科がある場合など

● 懲役(拘禁)10年〜20年 → 被害者が1人で計画的な犯行、反省の態度が見られない場合など

● 懲役(拘禁)5年〜10年 → 被害者が1人で計画性が低く、反省の態度を示している場合など

● 執行猶予付き判決 → 示談成立、介護殺人、自首成立、心神耗弱などの場合

Q2. 殺人罪の量刑データはどうなっていますか?

A. 令和5年の司法統計によると、以下のような分布です。

● 懲役(拘禁)期間は5年〜20年が中心

● 執行猶予が付く割合は全体の27%

● 死刑の割合は1〜2%(年間0〜3人程度)

Q3. 殺人罪の量刑を左右するポイントは何ですか?

A. 主に以下の3つのポイントが考慮されます。

● 法律上の減軽事由(心神耗弱、未遂、自首、過剰防衛など)

● 裁判官による酌量減軽(介護疲れ、DV被害、示談成立など)

● その他の個別事情(犯行態様、動機、反省の程度、前科の有無など)

Q4. 殺人罪の量刑を軽くするための弁護活動にはどのようなものがありますか?

A. 弁護士は、以下のような弁護活動を行います。

● 殺意がなかったと主張して、傷害致死罪への変更を目指す

● 情状酌量を求める → 被告人に有利な事情を主張し、酌量減軽を目指す

● 被害者遺族と示談をして、処罰感情の軽減を図る

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。一日も早く事件が解決し、平穏な日常を取り戻せることを願っています。