「殺人罪で有罪になったら懲役何年になる?」

「家族が殺人罪で起訴されたけど、刑期を短くする方法は?」

このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?

殺人罪の法定刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」です。ただし、実際には「懲役5年〜20年」の範囲に収まるケースが多いです。

さらに、裁判所のデータによると、約30%が懲役3年以下の判決を受けており、約27%は執行猶予付き判決となっています。つまり、適切な弁護活動により、懲役年数を大幅に短縮できる可能性があるのです。

この記事では、殺人罪の統計データを取り上げつつ、懲役何年になるかを左右する6つのポイント、法定刑の下限(5年)を下回る5つのケース、そして懲役を軽くするための弁護活動について説明します。

殺人罪で懲役何年になるか不安な方、ご家族が起訴された方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

殺人罪は懲役何年?科刑状況のデータ

殺人罪の法定刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑」と定められています。

(殺人)

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

法定刑は「5年以上」ですが、実際には「懲役5年〜20年」の範囲に収まるケースが多いです。さらに、心神耗弱などの減軽事由や酌量減軽が認められると、懲役3年程度になるケースもあります。

裁判所の統計データによると、殺人罪で有罪となった216人の科刑状況は以下のとおりです。

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 有罪人員 | 216人 | 100% |

| 死刑 | 0人 | 0% |

| 無期懲役 | 6人 | 3% |

| 30年以下 | 10人 | 5% |

| 20年以下 | 58人 | 27% |

| 10年以下 | 58人 | 27% |

| 5年以下 | 20人 | 9% |

| 3年以下 | 64人 | 30% |

(出典:裁判所|令和5年 司法統計年報(刑事編)「第33表 通常第一審事件の終局総人員」)

最も多いのは「懲役3年以下」で64人(30%)、次いで「懲役6年〜10年」、「懲役10年〜20年」がそれぞれ58人(27%)です。

※こちらの記事も読まれています。

殺人罪が懲役何年になるかを左右するポイント

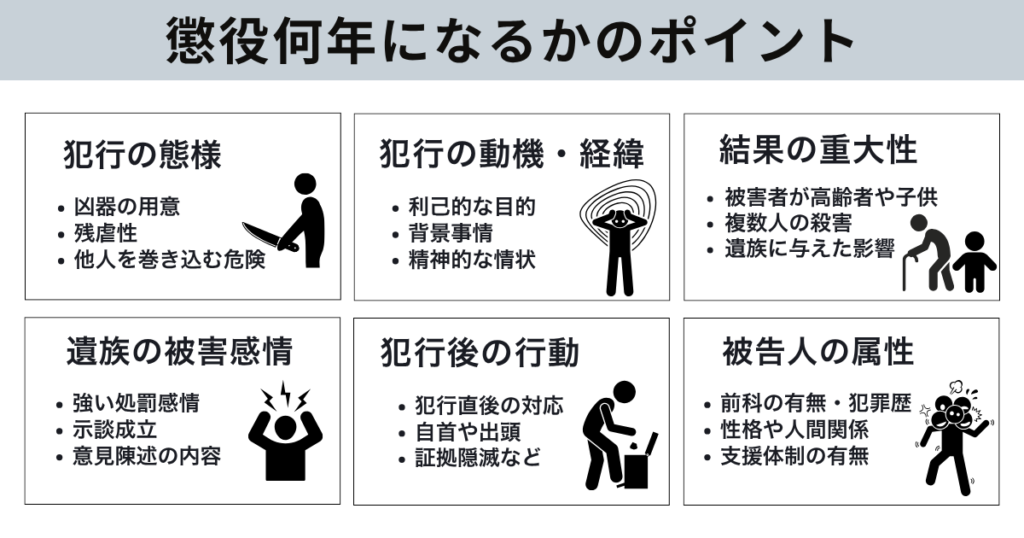

では、殺人罪で懲役何年の判決が下されるかは、どのような要素が影響するのでしょうか?刑事裁判で考慮される6つのポイントを紹介します。

犯行の態様

犯行の態様とは、どのような方法で殺害に至ったか、その手段や過程の悪質性を指します。

・凶器を事前に用意していたか

・長時間にわたって苦しめたか(残虐な方法だったか)

・他人を巻き込む危険があったか など

たとえば、事前に包丁を購入し、待ち伏せして殺害したようなケースは計画性があるため、懲役を重くする方向に働きます。一方で、口論の末に突発的に首を絞めてしまったようなケースは、衝動的で軽くなる余地があります。

犯行の動機・経緯

動機や経緯とは、なぜ人を殺したのか、その理由や背景事情を指します。

・金銭などを目的とした利己的な動機か

・被害者からの長年の暴力など、背景事情があるか

・精神的に追い詰められていた等の情状があるか など

たとえば、保険金目的の殺害などは、利己的な動機として懲役を重くする方向に働きます。他方、介護疲れなどで殺人に至ったようなケースは、動機に同情の余地があると評価されて、懲役は軽くなりやすいです。

結果の重大性(被害者の数)

結果の重大性とは、殺害によって生じた被害の大きさ、特に被害者の数を指します。複数人を殺害した場合は量刑が飛躍的に重くなります。

・複数人を殺害したか

・被害者が高齢者や子どもなどの社会的弱者か

・遺族に与えた精神的・経済的影響が大きいか など

被害者が3人を超えるようなケースでは、結果の重大性が高く、死刑になる可能性が高いです。他方、被害者が1名であり、同情すべき事情が認められるようなケースでは、情状が考慮されて懲役が短くなる可能性があります。

遺族の被害感情

遺族の被害感情とは、殺害された被害者の家族・遺族が抱く処罰感情の大きさです。

近年は、裁判員裁判が導入されたり、遺族の被害者参加制度などが設けられたため、以前より影響度が高まっていると言われています。

・遺族が強い処罰感情を持っているか

・被害者遺族との示談が成立しているか

・遺族の意見陳述(意見陳述書や公判での発言)の内容

たとえば、法廷で「一生許すことはできない」といった遺族の意見陳述があった場合、裁判所もその感情を重く受け止めるため、量刑が重くなりやすいです。

一方で、被害者遺族と示談が成立しており、「厳罰は望まない」などの意向が示されていれば、量刑は比較的軽くなります。

犯行後の行動

犯行後の行動も、量刑に大きな影響を与えます。

犯行を後悔しているか、自首や謝罪をしているか、捜査に協力的か(証拠隠滅・逃亡していないか)などが評価されます。

・犯行直後、被害者へどう対応したか(救命活動など)

・自首、出頭しているか

・犯行から自首までに、どれくらい経過したか

・証拠隠滅、死体遺棄、逃走などの行動があったか など

たとえば、犯行直後に救急車を呼び、警察に自首したようなケースでは、反省の姿勢が認められ、量刑が軽くなる可能性があります。一方で、遺体を遺棄して逃走したケースでは刑が重くなります。

被告人の属性

被告人の属性とは、被告人の生活環境や社会的背景、これまでの経歴などを指します。

前科や生活状況、社会との関わり、身元引受人がいるかなど、再犯リスクや更生の可能性が評価されます。

・前科の有無や犯罪歴の内容(特に同種前科)

・被告人の性格・人間関係など

・支援体制の有無(家庭の支援、監督人の存在など)

前科がなく、家族や支援者が継続的に支援を表明している場合は、更生可能性が高いと評価され、量刑が軽くなりやすいです。一方で、暴力犯罪の前科が複数あったり、反省の態度が見られなかったりすると、刑は重くなりやすいです。

殺人罪で執行猶予付き判決になるケースはある?

殺人罪でも執行猶予付き判決となるケースはあります。

裁判所の司法統計によると、殺人罪で有罪となった216人のうち、59人(約27%)に執行猶予付き判決が言い渡されています。

| 殺人罪 | 割合 | |

|---|---|---|

| 総数 | 216人 | 100% |

| 全部執行猶予 | 59人 | 27% |

| 実刑 | 157人 | 73% |

(出典:裁判所|令和5年 司法統計年報(刑事編)「第34表 通常第一審事件の罪(懲役・禁錮)人員)

ただし、殺人罪で執行猶予が付くのは、あくまでも例外的なケースです。

本来的には、殺人罪は執行猶予の要件を満たしません。裁判で執行猶予が付くのは、刑が「3年以下」の懲役のケースに限られるところ、殺人罪の法定刑は「5年以上」の懲役だからです。

・刑が「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」である

・以前に禁錮以上の刑に処せられたことがない

・以前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない

そこで、殺人罪で執行猶予を得るには、法定上の減軽事由や酌量減軽によって、刑を3年以下まで引き下げることが絶対条件となります。

具体的な減軽事由については次章で詳しく説明します。

※こちらの記事も読まれています。

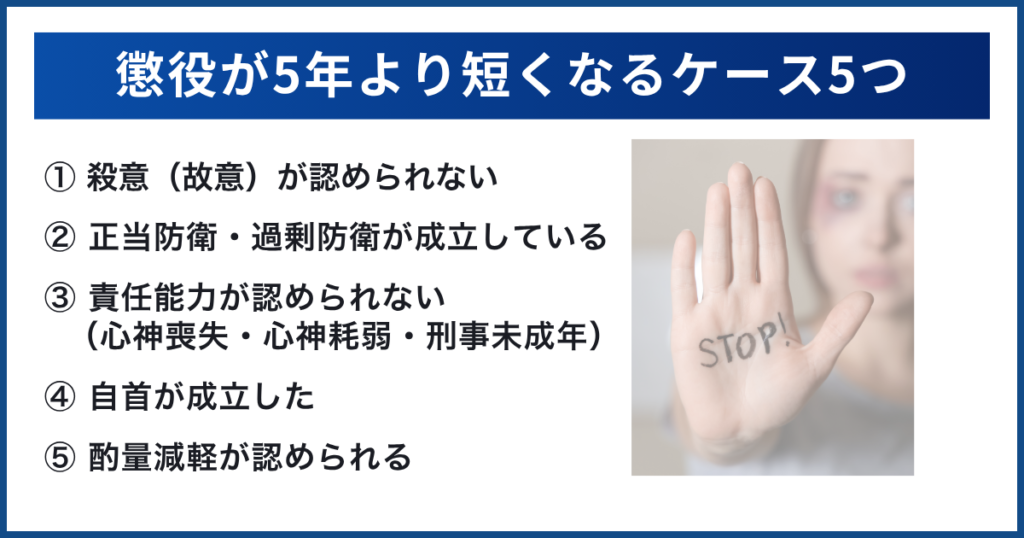

殺人罪の懲役が5年(法定刑の下限)より短くなるケース5つ

前章で説明したとおり、殺人罪で執行猶予を得るには、法定刑の下限である「懲役5年」を下回る判決を受ける必要があります。

では、どのような場合に懲役5年を下回ることがあるのでしょうか?この章では、殺人罪の懲役が5年(法定刑の下限)より短くなる5つのケースを紹介します。

殺意(故意)が認められない

1つ目は、殺意(故意)が認められない場合です。

殺意(故意)とは、「人を殺してもかまわない」という認識や意思を指します。「殺意」が認められない場合、そもそも殺人罪は成立しません。

傷害致死罪などの別の犯罪として刑が科されるため、刑は大幅に軽くなります。初犯なら、執行猶予が付く可能性もあるでしょう。

(傷害致死)

第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

たとえば、口論の末に相手を突き飛ばしたところ、転倒して頭を打って死亡したようなケースでは、殺意が否定されて傷害致死罪となる可能性があります。

・暴行の程度が軽微で、死ぬ可能性を予見できなかった

・一時的な感情で1回だけ殴打した

・被害者の既往症など、予想外の事情で死亡した など

※こちらの記事も読まれています。

正当防衛・過剰防衛が成立している

2つ目は、正当防衛・過剰防衛が成立している場合です。

「正当防衛」とは、急迫不正の侵害に対して、自分や他人の権利を守るためにやむを得ずした行為のことです。正当防衛が成立すれば、違法性がなくなり無罪となります。

一方、「過剰防衛」とは、正当防衛となる状況で、やりすぎてしまったケース(防衛の程度を超えた行為)です。過剰防衛が成立すると、裁判官の判断で「刑が減軽または免除」されます。

正当防衛・過剰防衛、どちらのケースでも、刑が3年以下まで減刑されて執行猶予が付く可能性は高くなります。

(正当防衛)

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

・包丁で襲ってきたため、身を守ろうとして反撃し、結果的に相手が死亡した

・他人が妻を暴行しようとしたため、殴って死亡させた

・路上で突然殴りかかってきた相手に対して反撃し、転倒させた結果、頭を強打して死亡した など

責任能力が認められない(心神喪失・心神耗弱)

3つ目は、責任能力が認められない(心神喪失・心神耗弱)場合です。

責任能力とは、自分の行為の善悪を判断し、それに従って行動する能力のことです。精神障害などにより責任能力がない状態を「心神喪失」、著しく減退している状態を「心神耗弱」といいます。

「心神喪失」の場合は無罪、「心神耗弱」の場合は刑が必ず減軽されます。

(心神喪失及び心神耗弱)

第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

・統合失調症などの精神疾患があった

・介護によるうつ病で精神的に追い詰められていた など

自首が成立した

4つ目は、自首が成立した場合です。

自首とは、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、自ら進んで犯罪事実を申告することです。自首が成立すれば、裁判官の判断により刑が減軽される可能性があります。

(自首等)

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

なお、自首が成立するには、捜査機関が犯人を特定する前に、自ら罪を告白することが必要です。すでに犯人が特定していたり、所在不明でも指名手配されているようなケースでは自首は成立しません。

また、自首が成立しても必ず減軽されるわけではありません。犯行から自首までの時間、自首した動機など、様々な要素が考慮されて、裁判官が減軽するかを判断します。

・犯行直後に警察に通報して自首した → 大きく減軽される可能性がある

・1ヶ月経った後、周囲に説得されて自首した→ 量刑に与える影響は小さくなりやすい

酌量減軽が認められる

5つ目は、酌量減軽が認められた場合です。

酌量減軽とは、犯罪の情状に特に酌むべきものがある場合に、裁判所の裁量で刑を減軽することです。法律上の減軽が認められなくても、個別の事情が考慮されて、刑が5年以下まで減軽される可能性があります。

(酌量減軽)

第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

(法律上の加減と酌量減軽)

第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

・長年の虐待やDVに耐えかねた末の犯行

・介護疲れなど、同情すべき事情があった など

酌量減軽が認められるケースの典型例は、介護疲れによる殺人です。

最近でも、妻の介護に疲れ果てて殺人に至った事案で、酌量減軽により2年6ヶ月の懲役が言い渡された判例があります。

介護する妻を自宅で絞殺したとして、殺人の罪に問われた鹿児島県阿久根市大川、無職の男(78)の裁判員裁判判決公判が25日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は懲役2年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。

小泉裁判長は判決理由で、妻=当時(75)=への介護疲れがあったとしても、家族に相談するなど別の改善手段があったと指摘。「他の選択肢にかたくなに目を向けず、強い殺意で死に至らしめた意思決定に重い非難が向けられる」と述べ、実刑は避けられないと結論付けた。

一方、短期間で急激に衰える妻を目の当たりにし、被告が精神的に追い詰められた経緯や、家族が寛大な処分を望んでいることなどを踏まえ、酌量減軽した。

(引用:南日本新聞 2025/04/25)

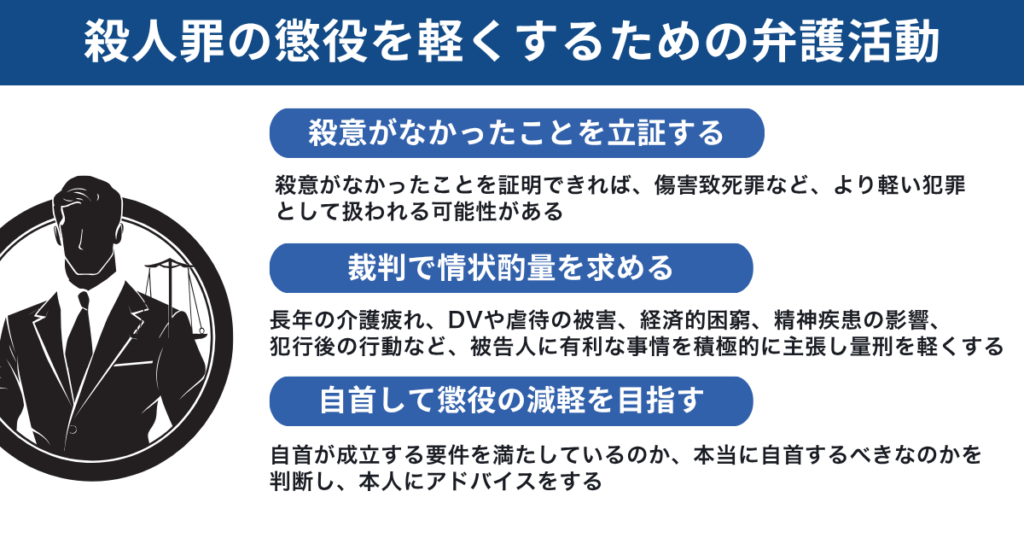

殺人罪の懲役を軽くするための弁護活動

殺人罪で起訴されても、適切な弁護活動により懲役を軽くできる可能性があります。ここでは、殺人罪で用いられる弁護方針をご紹介します。

殺意がなかったことを立証する

殺人罪の成立には「人を殺す意思」が不可欠です。この殺意がなかったことを証明できれば、傷害致死罪など、より軽い犯罪として扱われる可能性があります。

(傷害致死)

第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

ご本人に「殺意」がなかったのであれば、それを「犯行の態様、凶器の種類、攻撃部位、攻撃回数」などの客観的事実から立証していきます。

裁判で情状酌量を求める

殺人罪の成立自体は争えない場合でも、情状弁護によって量刑を軽くすることはできます。

長年の介護疲れ、DVや虐待の被害、経済的困窮、精神疾患の影響、犯行後の行動など、被告人に有利な事情を積極的に主張することで、懲役の期間が変わってくるでしょう。

・犯行の背景事情を丁寧に説明する(DV、経済困窮、介護疲れなど)

・精神鑑定を請求する(必要に応じて)

・被害者遺族との示談交渉

・被告人の反省を示すためのサポート

・家族・支援者からの嘆願書や証言の提出 など

裁判でどのような弁護活動をするかで、同種の事案でも懲役年数に数年単位の差が出るケースも珍しくありません。

自首して懲役の減軽を目指す

犯行後、まだ捜査機関に発覚していない段階であれば、自首によって刑の減軽が期待できます。自首が成立する要件を満たしているのか、本当に自首するべきなのかを判断し、本人にアドバイスをすることも弁護士の役割です。

・自首するべきかの判断

・警察署への同行と立会い

・取り調べのアドバイス

・その後の弁護方針の検討

・逮捕後の流れの確認

・その後の弁護活動 など

すでに捜査が始まっている場合や、犯人として特定されている場合は「自首」ではなく「出頭」という扱いになり、刑に与える影響が全く異なります。その点も踏まえて、弁護士は状況を正確に把握し、最善の対応をアドバイスします。

殺人罪の懲役を軽くするならグラディアトル法律事務所へご相談ください

殺人罪で懲役何年になるか不安な方、またはご家族が逮捕・起訴された方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

ここまで見たとおり、殺人罪の量刑は「懲役3年以下」から「無期懲役」まで大きな幅があります。刑事裁判でどのように主張するかで、懲役年数は大幅に変わってくるのです。

当事務所は、これまで数多くの刑事事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。

刑事事件に精通した弁護士が、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、充実した刑事弁護を提供いたします。

・殺意がなかったことを立証し、傷害致死罪への変更を目指す

・心神耗弱などの法律上の減軽事由を立証する

・自首に同行して、当日も近くで待機してサポートする

・被害者遺族との示談交渉を行い、処罰感情の軽減を図る

・無期懲役を回避し、有期懲役での判決を目指す

・執行猶予の可能性がある場合は、その獲得に全力を注ぐ など

弁護士には、厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめます。

Q1. 殺人罪は懲役何年になることが多いですか?

A. 統計データによると、殺人罪の懲役年数は以下のとおりです。

・最も多いのは「懲役3年以下」で30%

・次いで「懲役6年〜10年」「懲役10年〜20年」がそれぞれ27%

・全体的には「懲役5年〜20年」の範囲に収まるケースが多い

Q2. 殺人罪で懲役何年になるかを左右するポイントは何ですか?

A. 主に、以下のようなポイントが考慮されます。

・犯行の態様(計画的か衝動的か、残虐性の有無など)

・犯行の動機・経緯(利己的か、やむを得ない事情があるか)

・結果の重大性(被害者の数、社会的弱者への加害か)

・遺族の被害感情(処罰感情の強さ、示談の有無)

・犯行後の行動(自首、救命活動、証拠隠滅の有無)

・被告人の属性(前科、更生可能性、支援体制)

Q3. 殺人罪でも執行猶予になることはありますか?

A. はい、殺人罪では約27%が執行猶予付き判決を受けています。

Q4. 殺人罪の懲役が5年より短くなるケースはありますか?

A. 主に、以下の5つのケースで懲役5年未満になる可能性があります。

・殺意(故意)が認められない → 傷害致死罪に変更

・正当防衛・過剰防衛が成立している

・責任能力が認められない(心神喪失・心神耗弱)

・自首が成立した(裁判官の裁量で減軽)

・酌量減軽が認められる(介護疲れ、長年の虐待への反撃など)

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が、最善の結果を目指して全力でサポートいたします。