「殺人罪は、どれくらいのケースが死刑になるの?」

「死刑判決となる基準が知りたい…」

実は、殺人罪が死刑になるケースはあまり多くありません。直近10年間の殺人事件で死刑判決が下されたのは「15人/2,527人」。全体の1%未満にとどまっています。

本記事では、殺人罪で死刑判決が下される割合、死刑となるかを左右する具体的なポイント、死刑となる事件の特徴などを紹介します。

● 殺人罪で死刑判決が下される割合

● 死刑となるかを左右する具体的なポイント

● 死刑となる事件の特徴

「殺人罪で逮捕されるかも…」と不安な方、ご家族が殺人事件で逮捕された方は是非ご一読ください。

目次

【直近10年間】殺人罪で死刑判決が下された件数・割合

殺人罪が死刑判決となる割合は非常に低く、全体の1%未満にとどまっています。

裁判所の司法統計によると、平成26年〜令和5年の通常第一審事件で、殺人罪によって死刑判決が下されたのは「15人/2,527人」でした。

| 年度 | 殺人罪の総数 | 死刑 | 無期懲役 |

|---|---|---|---|

| 令和5年 | 216 | – | 6 |

| 令和4年 | 206 | – | 9 |

| 令和3年 | 255 | 3 | 17 |

| 令和2年 | 210 | 2 | 3 |

| 令和元年 | 261 | 2 | 5 |

| 平成30年 | 269 | 2 | 8 |

| 平成29年 | 234 | 3 | 7 |

| 平成28年 | 317 | 1 | 9 |

| 平成27年 | 314 | 2 | 7 |

| 平成26年 | 274 | – | 2 |

| 合計 | 2,527 | 15 | 73 |

(出典:裁判所|平成30年〜令和5年 司法統計「通常第一審事件の終局総人員」,法務省|令和6年版 犯罪白書)

他方、無期懲役判決は10年間で合計73人に言い渡されています。

殺人罪の有罪判決(直近10年間)のうち、死刑が15人(0.6%)、無期懲役が73人(2.9%)、残りの約96.5%が有期懲役です。

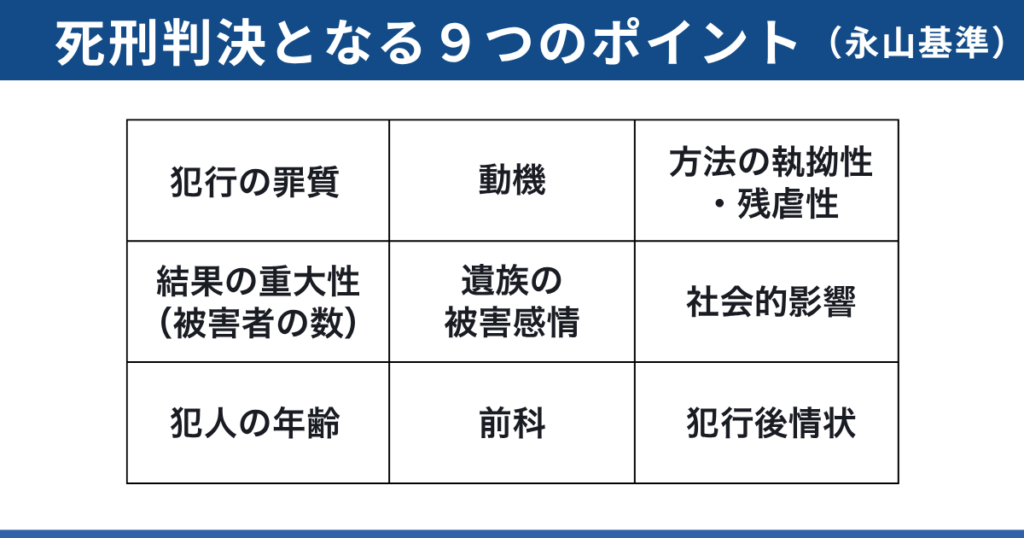

殺人罪が死刑判決となる9つのポイント(永山基準)

死刑選択の基準について、昭和58年の最高裁判決(永山判決)では次のように示されています。

死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許される。

(出典:裁判所|裁判要旨 最判昭58年7月8日)

刑事裁判では、この9つのポイントから総合的に判断して、死刑か無期懲役(拘禁)かが決定されます。以下、それぞれの基準について詳しく解説します。

①犯行の罪質

犯行の罪質とは、犯罪の性質や悪質さの程度を指します。

同じ殺人罪でも、その内容によって評価は大きく変わります。計画的に人を殺害した場合と、カッとなって突発的に起きた事件では、悪質性が全く異なるからです。

特に厳しく評価されるのが、金銭目的の殺人です。身代金目的の誘拐殺人、保険金目的の殺人など、お金のために人の命を奪う行為は極めて重く処罰されます。

②動機

動機とは、なぜ殺人を犯したのかという理由です。

たとえば、快楽目的の殺人、恨みや逆恨みによる殺人、犯行の発覚を恐れて行った利己的な殺人などは同情の余地がないとされやすいでしょう。

一方で、長年の虐待やDVから逃れるためなど、同情すべき事情がある場合は、死刑回避の要素となることがあります。

③方法の執拗性・残虐性

方法の執拗性・残虐性とは、殺害方法が執拗(しつこい)か、残虐(むごい)かという点です。被害者に何度も攻撃を加えた、苦痛を与え続けた、命乞いを無視したなど、殺害方法が残忍であればあるほど、死刑判決の可能性が高まります。

死刑判決の基準が示された判例でも、「待って、待って」と命乞いするのを聞き入れずに殺害したことが「執拗かつ冷酷極まりない」と評価されました。

主に、凶器の種類や攻撃回数、犯行の態様、犯行時間の長さなどが判断材料となります。

④結果の重大性(被害者の数)

被害者の数は、死刑判決を左右する最も重要な要素の一つです。実務上は、以下のような傾向があります。

◉ 被害者が2人:死刑も十分にあり得る

◉ 被害者が1人:死刑の可能性は低め

被害者が1人でも、犯行が極めて残虐だったり、金銭目的の計画的犯行の場合は死刑になるケースがあります。たとえば、身代金目的の誘拐殺人などでは、被害者1人でも死刑判決になりやすいと言われています。

⑤遺族の被害感情

遺族の処罰感情も量刑に影響します。

殺人事件では、遺族が「被害弁償を受け取らないのが息子に対するせめてもの供養」と述べたり、「どのような理由があっても許す気持ちはない」と被害弁償を固く拒むケースも多くあります。このような心情は、被告人にとって不利な方向に働きます。

特に、裁判員裁判では遺族の被害感情が判決に与える影響が大きいと言われています。

⑥社会的影響

社会的影響とは、殺人事件が社会に与えた影響の大きさです。

無差別殺人や連続殺人など、社会に大きな不安や恐怖を与えた事件は、厳しく評価されます。たとえば、「連続射殺事件」のように全国的な社会不安を招く事件は、社会的影響が極めて重大と判断されます。

⑦犯人の年齢

犯行時の年齢も、死刑判決において決定的な要素の1つです。犯行時に「18歳未満」の場合は、原則として死刑判決が下されることはありません。

(死刑と無期拘禁刑の緩和)

第五十一条 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期拘禁刑を科する。

他方、「18歳・19歳」は「特定少年」と呼ばれ、2022年4月の少年法改正により成人と同様に扱われるようになりました。そのため、被害者が複数で犯行が極めて悪質であれば、死刑判決が下される可能性があります。

ただし、未成年の場合は成育環境や更生可能性が成人より重視される傾向があるので、同じ犯罪でも成人より刑が軽くなりやすいです。

| 年齢 | 死刑の可能性 | 備考 |

|---|---|---|

| 17歳以下 | なし | 少年法により、無期懲役(拘禁)が上限 |

| 18歳・19歳 | あり | – |

| 20歳以上 | あり | – |

⑧前科

前科とは、過去の犯罪歴、特に同種前科の有無です。

殺人や傷害致死などの前科がある場合、「更生の可能性が低い」と判断され、刑を重くする方向に働きます。

他方、初犯の場合は、更生の可能性が考慮されて、刑が軽くなる余地があります。

⑨犯行後の情状

犯行後の反省の態度や被害弁償の有無です。

真摯な反省の態度を示し、遺族への謝罪や被害弁償を行っている場合は、死刑回避の要素となります。

一方、反省の態度が見られない、自己の責任を親兄弟や社会に転嫁するなどの態度は、不利な情状として評価されます。

殺人罪で死刑判決が下された具体的な事例

実際に死刑判決が下された事例を見てみましょう。

「成人事件」と「18歳・19歳の特定少年の事件」に分けて紹介します。

成人事件で死刑判決となった事例

近年、成人に対して死刑判決が下された主な事例は以下のとおりです。

| 判決の日付 | 罪名 | 補足 |

|---|---|---|

| 令和7年3月13日 (福岡高裁宮崎支部) | 殺人、死体遺棄 | ・被害者5人 ・前科なし |

| 令和7年2月21日 (最高裁) | 殺人、非現住建造物等放火など | ・被害者6人 ・前科なし ・自首成立 |

| 令和6年7月2日 (大分地裁) | 住居侵入、強盗殺人 | ・被害者2人 ・前科なし ・強盗殺人 |

| 令和6年1月25日 (京都地裁) | 建造物侵入、現住建造物等放火、殺人など | ・被害者36名 |

| 令和5年12月8日 (最高裁) | 殺人 | ・被害者3人 ・前科前歴なし |

殺人罪で死刑判決が言い渡されるのは、基本的には「被害者が2人以上」の事件です。

ただし、児童殺人などの悪質性が高い事件では、被害者が1人で死刑判決が下される場合もあります。

神戸市長田区で平成26年9月、市立小1年の女児=当時(6)=が殺害された事件で、殺人や死体損壊、わいせつ目的誘拐などの罪に問われた無職、君野康弘被告(49)に求刑通り死刑を宣告した18日の神戸地裁判決は、殺害された被害者が1人であることや殺害に計画性がみられないといった形式にとらわれず、事件の残虐性などを重視して極刑を選択した。

(引用:産経新聞)

加害者が18・19歳で死刑判決となった事例

18歳・19歳の少年(現在の特定少年)に死刑判決が下された事例もあります。いずれも被害者が複数で、犯行が極めて悪質だと評価されたケースです。

| 事件の日付 | 事件 | 補足 |

|---|---|---|

| 2021年10月 | ■甲府市殺人放火事件 「特定少年」の被告に死刑判決 当時19歳 殺人放火事件で甲府地裁(引用:朝日新聞)」 | 被害者2人 |

| 2010年2月 | ■石巻3人殺傷事件 「裁判員裁判初の少年事件、死刑確定へ 石巻3人殺傷事件、最高裁が上告棄却(引用:産経新聞)」 | 被害者2人 |

| 1999年4月 | ■光市母子殺人事件 「光市母子殺害、元少年の死刑確定へ 最高裁が上告棄却(引用:日本経済新聞)」 | 被害者2人 |

| 1994年4月 | ■連続リンチ殺人事件 「元少年3人の死刑確定へ 連続リンチ殺人の上告棄却(引用:日本経済新聞)」 | 被害者4人 |

| 1994年9月 | ■市川一家4人殺害事件 「元少年ら2人死刑執行 千葉4人殺害、当時19歳(引用:日本経済新聞)」 | 被害者4人 |

殺人罪で死刑が求刑されたものの、最高裁で無罪となった事例もある

死刑が求刑された事件でも、最高裁判所で無罪判決が下されることもあります。

■事実誤認(冤罪)の疑いがあるとして最高裁で差し戻し判決がされた事例

殺人,現住建造物等放火の公訴事実について,間接事実を総合して被告人が犯人であるとした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決は,認定された間接事実中に被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれているとは認められないなど,間接事実に関する審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあり,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。(補足意見,意見,反対意見がある。)

(出典:最高裁平成22年4月27日)

上記の事件では、最高裁によって差し戻しがされた後、大阪地裁の差し戻し審で、「検察側が新たに示した証拠は被告の犯人性を証明する有力な証拠とは認められない」として、無罪が言い渡されました。

殺人罪の死刑を回避するために弁護士ができること

ご家族が殺人事件で死刑となる可能性がある場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。

弁護士は、身に覚えのない冤罪事件はもちろん、殺人罪の成立自体は争えないケースでも、罪名の変更から情状面の主張まで、あらゆる角度から死刑を回避するための弁護活動を行っていきます。

■殺人罪の死刑を回避するために弁護士が行うこと

・傷害致死など、殺意を否定できる余地を探る

・酌量減軽に向けた情状立証を尽くす

・犯行に至った同情に値する事情(DV、介護疲れ、経済困窮など)を説明する

・遺族との示談交渉を成立させる

・犯行の計画性や残虐性を否定する

・初犯、若年、家族に支えられているなど被告人の属性を説明する

・反省しており更生可能性があることを説得する

・精神鑑定を実施して責任能力があったのかを確認する など

これらの弁護活動を適切に組み合わせることで、死刑回避の可能性を高めることができます。殺人事件では早期の弁護活動が極めて重要なため、速やかに刑事事件に強い弁護士に相談することが大切です。

殺人罪の弁護はグラディアトル法律事務所へご相談ください

殺人罪で逮捕されるか不安な方、またはご家族が逮捕された方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

当事務所は、これまで数多くの重大事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。

刑事事件に精通した弁護士が、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、充実した刑事弁護を提供いたします。

■殺人罪で死刑を回避するために、グラディアトル法律事務所ができること

・殺意がなかったことを立証し、傷害致死罪への変更を目指す

・精神鑑定を実施し、心神喪失・心神耗弱を主張する

・自首に同行して、減軽事由の成立をサポートする

・被害者遺族との示談交渉を行い、宥恕を得る

・犯行の計画性や残虐性を否定し、情状面で有利な主張を行う

・冤罪の可能性がある場合は、徹底的な事実調査により無罪を立証する など

弁護士には、厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめます。

Q1. 殺人罪で死刑判決になる割合はどのくらいですか?

A. 殺人罪で死刑になるのは、全体の約0.6%です。平成26年〜令和5年の10年間で、殺人罪により死刑判決を受けたのは15人のみでした。無期懲役が73人(2.9%)、残りの約96.5%が有期懲役です。

Q2. 殺人罪が死刑になる基準(永山基準)とは何ですか?

A. 昭和58年の最高裁判決で用いられた死刑選択の基準です。以下のような9要素が考慮されることが示されました。

・犯行の罪質

・動機

・方法の執拗性・残虐性

・結果の重大性(被害者の数)

・遺族の被害感情

・社会的影響

・犯人の年齢

・前科

・犯行後の情状

Q3. 被害者の数と死刑判決の関係はどうなっていますか?

A. 事件の内容によって異なりますが、一般的には以下のような傾向です。

・被害者が3人以上:ほぼ確実に死刑判決

・被害者が2人:死刑も十分にあり得る

・被害者が1人:死刑の可能性は低め

被害者が1人でも、児童殺人や金銭目的など、悪質性が高い場合は死刑になることがあります。

Q4. 18歳未満は死刑にならないのですか?

A. はい、18歳未満は死刑になりません。

他方、未成年でも「18歳・19歳(特定少年)の場合」は死刑判決が言い渡される可能性があります。

Q5. 死刑判決を回避するために弁護士ができることは何ですか?

A. 主に以下のような弁護活動により死刑回避を目指します。

・殺意を否定し、傷害致死罪への変更を目指す

・犯行に至った事情(DV、介護疲れ等)を説明する

・遺族との示談交渉を成立させる

・精神鑑定を実施して責任能力を確認する

・反省と更生可能性を主張する

・冤罪の可能性がある場合は無罪を立証する

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が、最善の結果を目指して全力でサポートいたします。