殺人罪は、人を殺すと成立する犯罪です。

しかし、人を殺す行為がすべて殺人罪になるわけではありません。殺人罪が成立するには、以下のような構成要件(成立要件)をすべて満たすことが必要です。

この記事では、殺人罪の構成要件について、具体例・判例を交えながら分かりやすく解説します。殺人罪の構成要件を正確に理解したい方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

殺人罪の構成要件

殺人罪とは、人を殺すことで成立する犯罪です。

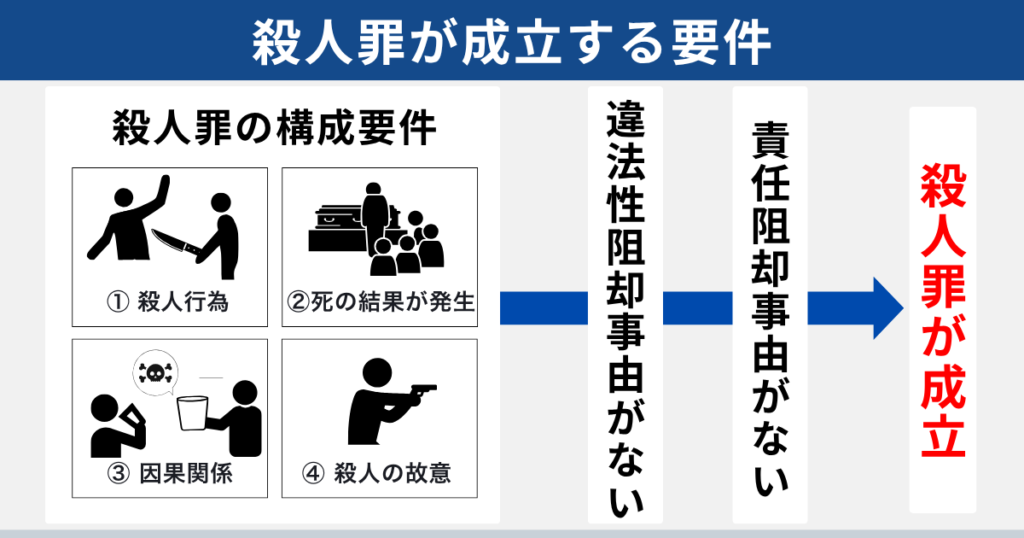

「人を殺したら殺人罪」というシンプルな理解をされがちですが、実は4つの構成要件を全て満たす必要があります。

① 殺人行為(実行行為)

② 死の結果が発生

③ 因果関係

④ 殺人の故意

これらの要件を1つでも欠けば、殺人罪は成立しません。

人を殺そうとしたが死ななかった場合は「殺人未遂罪」、殺すつもりがなかったのに死亡させた場合は「傷害致死罪」など、別の犯罪として扱われることになります。

殺人行為(実行行為)

「殺人行為」とは、人の生命を奪う現実的な危険性がある行為を指します。これを法律用語で「実行行為」といいます。積極的に人を殺す行為はもちろん、不作為(何もしないこと)によって見殺しにする行為も含まれます。

ただし、不作為による殺人が成立するためには、「作為義務」(その人を助ける義務)があることが必要です。親子関係、医師と患者の関係などが典型例でしょう。単に、「通りすがりの人を助けなかった」というだけでは、殺人罪は成立しません。

・刃物で刺す、首を絞める

・毒物を飲ませる

・ピストルで撃つ

・高所から突き落とす

・医師が必要な治療を故意に行わない

・自分が加えた暴行で瀕死になった被害者を放置する

・親が乳児にミルクを与えずに餓死させる など

死の結果が発生

殺人罪が成立するためには、被害者が実際に死亡することが必要です。

被害者が死亡しなかった場合は、犯行がどこまで進行したかによって、以下のような犯罪が成立します。

| 結果 | 成立する犯罪 |

|---|---|

| 殺人の準備をして、実行しなかった | 殺人予備罪 |

| 実行に着手したが、失敗した | 殺人未遂罪 |

| 実行に着手して、被害者が死亡した | 殺人罪 |

「死亡の時期」については特に制限がありません。

例えば、被害者を刺してから1週間後に死亡した場合でも、その死亡が加害行為によるものであれば、殺人罪の構成要件を満たす場合があります。ただし、あまりに長期間が経過している場合は、次に説明する「因果関係」の立証が困難になります。

因果関係

因果関係とは、加害者の行為と被害者の死亡との間に「原因と結果」の関係があることをいいます。被害者の死亡(結果)を加害者の行為(実行行為)に帰責できなければ、殺人罪は成立しません。

・胸部を包丁で刺し、出血多量で死亡した

・首を絞めて窒息死させた

・毒物を飲ませて中毒死させた

・ナイフで刺したところ、傷口から別の病気に感染して死亡した

・暴行を加えた後、第三者が更に暴行を加えて死亡した

・ひき逃げによって自動車の屋根に跳ね上げられた被害者を、同乗者が転落させて引きずり落として死亡した など

因果関係は、実行行為に含まれる危険が現実化したかによって判断されることが多いです。例えば、ナイフで胸部を刺して出血多量により死亡した場合、「刺す」という行為に内在する生命への危険がそのまま現実化したとして、因果関係が認められます。

殺人の故意

殺人罪における「故意」とは、人を殺すことについての認識・認容です。

これがなければ、たとえ人が死亡しても殺人罪は成立せず、過失致死罪や傷害致死罪となる可能性があります。

「被害者の死」という結果が同一でも、加害者が行為時にどう思っていたかによって、成立する犯罪が異なるのです。

| 加害者の主観 | 成立する犯罪 |

|---|---|

| 「殺してやる」と思っていた (確定的故意) | 殺人罪 |

| 死ぬかもしれないが「構わない」と思っていた (未必の故意) | 殺人罪 |

| 人を殺す可能性はあるが、「まあ大丈夫だろう」思っていた (認識ある過失) | 傷害致死罪、 過失致死罪など |

確定的故意と未必の故意は、どちらも殺人罪の「故意」として認められます。

たとえば、マンションの10階から人を突き落とした場合、「絶対に殺してやる」という強い殺意がなくても、「死ぬかもしれないが構わない」という認識があれば殺人罪が成立します。

これに対し、「認識ある過失」の場合は殺人の故意が認められません。

人に当てるつもりもなくピストルを発砲した結果、流れ弾で人が死亡したような場合は、傷害致死罪や過失致死罪が成立することになります。

構成要件以外の成立要件

4つの構成要件を全て満たしても、「違法性阻却事由」や「責任阻却事由」がある場合は、殺人罪として処罰されません。

違法阻却事由がない

違法性阻却事由とは、通常は違法となる行為を「違法ではない」とする特別な事情のことです。殺人行為があっても、違法性阻却事由があれば犯罪は成立しません。

・正当防衛(刑法36条):自分や他人の生命・身体を守るため、やむを得ず行った行為

・緊急避難(刑法37条):差し迫った危難を避けるため、やむを得ず行った行為

・正当行為(刑法35条):法令による行為、正当な業務による行為(死刑執行など)

たとえば、ナイフを持った暴漢に襲われ、抵抗して相手を死亡させてしまった場合、正当防衛として違法性が阻却される可能性があります。ただし、防衛行為が必要最小限度を超えた場合(過剰防衛)は、殺人罪が成立することもあります。

責任阻却事由がない

責任阻却事由とは、行為者に刑事責任を問えない特別な事情のことです。殺人罪の構成要件を満たす違法な行為でも、行為者に責任能力がなければ処罰できません。

・心神喪失(刑法39条1項):精神障害により、善悪の判断ができない状態

・刑事未成年(刑法41条):14歳未満の者による行為

・心神耗弱(刑法39条2項):精神障害で判断能力が著しく低下した状態(刑の減軽)

例えば、重度の統合失調症で幻覚に支配されて人を殺害した場合、心神喪失として無罪となる可能性があります。また、13歳の少年が人を殺害しても、刑事未成年として刑事責任は問われません。

殺人罪の構成要件が問題となった判例

ここからは殺人罪の構成要件を満たすか、特に「実行行為」や「故意」の認定が問題となった判例を紹介します。

殺人罪の実行行為が問題となった判例

まず、不作為による殺人罪の成否が争われた事案を見てみましょう。

病院に入院していた重篤な患者を連れ出し、必要な治療を受けさせずに放置して死亡させた事案について、最高裁は次のように判断しました。

重篤な患者の親族から患者に対する「シャクティ治療」(判文参照)を依頼された者が,入院中の患者を病院から運び出させた上,未必的な殺意をもって,患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせないまま放置して死亡させたなど判示の事実関係の下では,不作為による殺人罪が成立する。

(引用:最高裁平成17年7月4日判決)

この事案のポイントは、被告人が積極的に患者を殺害したわけではないという点です。

しかし、必要な医療を受けさせなかったという「不作為」と、「死んでも構わない」という「未必の故意」が認められたことで、殺人罪が成立しました。

早すぎた構成要件の実現が問題となった判例

次に、「実行の着手」と「殺人の故意」が争われた判例を見てみましょう。

この判例で被告人は、被害者をクロロホルムで失神させた上で、自動車ごと海に転落させて溺死させる計画をたてて実行しました。しかし、後になり実際にはクロロホルムを嗅がせた段階で被害者が死亡していた可能性があることが分かったのです。

そこで、クロロホルムを嗅がせる行為には実行行為性が認められず、殺人の故意を欠くのではないかが問題となりました。

最高裁は次のように判断しています。

1 クロロホルムを吸引させて失神させた被害者を自動車ごと海中に転落させてでき死させようとした場合において,クロロホルムを吸引させて失神させる行為が自動車ごと海中に転落させる行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であり,失神させることに成功すれば,それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったなど判示の事実関係の下では,クロロホルムを吸引させる行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手があったと認められる。

2 クロロホルムを吸引させて被害者を失神させた上自動車ごと海中に転落させるという一連の殺人行為に着手して,その目的を遂げた場合には,犯人の認識と異なり,海中に転落させる前の時点でクロロホルムを吸引させる行為により被害者が死亡していたとしても,殺人の故意に欠けるところはなく,殺人の既遂となる。

(引用:最高裁判決平成16年3月22日)

クロロホルムを吸引させた時点で実行の着手が認められて、殺人の故意にも欠けるところはないとして殺人罪が成立しました。

殺人罪と類似した犯罪の構成要件の違い

人を死亡させる犯罪は殺人罪だけではありません。状況や加害者の目的によって、異なる犯罪が成立し、刑罰も変わってきます。

以下では、殺人罪と類似した犯罪である「傷害致死罪、同意殺人罪、強盗殺人罪」について、それぞれの違いを紹介します。

傷害致死罪

傷害致死罪も、人を死亡させると成立する犯罪ですが、「殺意があったか」という点で殺人罪と異なります。

| 殺人罪 | 傷害致死罪 | |

|---|---|---|

| 故意の内容 | 殺人の故意(殺意)が必要 | 傷害の故意で足りる |

| 法定刑 | 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑(拘禁刑) | 3年以上の有期懲役刑(拘禁刑)(最長20年) |

| 具体例 | 包丁で心臓を狙って刺す | 殴るつもりで殴ったら転倒して頭を打ち死亡 |

傷害致死罪が成立するのは、「怪我をさせるつもりだったが、まさか死ぬとは思わなかった」というケースです。例えば、喧嘩で相手の顔を殴ったところ、相手が転倒して頭を強打し死亡した場合などが該当します。

※殺人罪と傷害致死罪の違いは、次の記事で詳しく解説しています。

同意殺人罪

同意殺人罪(嘱託殺人・承諾殺人)は、被害者の同意がある点で通常の殺人罪と異なります。被害者から「殺してほしい」と頼まれたら「嘱託殺人罪」が、被害者が「殺してもいい」と同意したら「承諾殺人罪」が成立します。

| 殺人罪 | 同意殺人罪 | |

|---|---|---|

| 被害者の同意 | なし | あり (嘱託または承諾) |

| 法定刑 | 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑(拘禁刑) | 6月以上7年以下の懲役刑(拘禁刑) |

| 具体例 | 相手の意思に反して殺害 | 「殺してくれ」と頼まれて殺害 |

被害者の同意は、必ず「真意に基づくもの」であることが必要です。偽装心中のように、嘘をついて同意を得た場合は、同意殺人罪ではなく通常の殺人罪が成立します。

※こちらの記事も読まれています。

強盗致死罪

強盗致死罪は、殺人罪と同じく人を死亡させる犯罪ですが、主体が「強盗」に限られる点で通常の殺人罪と異なります。なお、強盗とは『強盗罪の実行に着手した者』をいうので、財物を奪う目的で暴行・脅迫を始めた時点で『強盗』となります。実際に財物を奪えたかどうかは問いません。

| 殺人罪 | 強盗殺人罪 | |

|---|---|---|

| 主体 | 限定なし | 強盗 ※既遂・未遂問わない |

| 法定刑 | 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑(拘禁刑) | 死刑又は無期懲役刑(拘禁刑)のみ |

| 具体例 | 目的を問わず殺害 | 金品を奪うために殺害 |

窃盗の機会に人を死亡させれば、殺意がなくても強盗致死罪が成立します。

例えば、コンビニ強盗が店員を突き飛ばしたところ、店員が転倒して死亡した場合も、強盗致死傷罪が成立します。

殺人罪の弁護はグラディアトル法律事務所へご相談ください

殺人罪の構成要件を満たす行為をしてしまった方、ご家族が殺人罪で逮捕された方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

当事務所は、これまで数多くの重大事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。

殺人事件に精通した弁護士が、迅速かつ的確な対応で、ご依頼者様にとって最善の結果を目指します。

◉殺人罪の弁護で、グラディアトル法律事務所ができること

・ご家族のもとに接見に駆けつけてアドバイスをする

・減軽事由を主張して、執行猶予付き判決を獲得する

・冤罪の疑いを晴らすために弁護活動をする

・有利な証拠を集めて、刑を減刑する

・自首に同行して、取り調べのサポートをする など

殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(拘禁)という重い刑罰が定められています。しかし、早期の弁護活動により、実刑を回避したり、刑を軽くできたりする可能性があります。

グラディアトル法律事務所では、24時間365日相談を受付しています。まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

最後に、今回の記事のポイントをQ&A形式でまとめます。

Q. 殺人罪が成立するための構成要件は何ですか?

A. 殺人罪が成立するためには、以下の4つの構成要件を全て満たす必要があります。

● 殺人行為(実行行為)

● 死の結果が発生

● 因果関係

● 殺人の故意

Q. 殺人罪の「故意」にはどのような種類がありますか?

A. 殺人罪の故意は主に2種類あり、どちらも殺人罪が成立します。

● 確定的故意(「殺してやる」と思っていた)

● 未必の故意(死ぬかもしれないが「構わない」と思っていた)

なお、殺人の故意が認められない場合は、傷害致死罪や過失致死罪が成立します。

Q. 殺人罪は未遂でも処罰されますか?

A. はい、殺人罪は未遂でも処罰されます。

実行に着手したが被害者が死亡しなかった場合は「殺人未遂罪」が成立します。なお、殺人の準備をしただけで実行しなかった場合は「殺人予備罪」となります。

Q. 殺人罪の構成要件を満たしても処罰されない場合はありますか?

A. はい、一定の事由があると、違法性や責任が阻却されて処罰されない場合があります。

● 違法阻却事由(正当防衛、緊急避難、正当行為など)

● 責任阻却事由(心神喪失、刑事未成年、心神耗弱など)

Q. 殺人罪と類似した犯罪にはどのようなものがありますか?

A. 人を死亡させる犯罪として、以下の3つがあります。

● 傷害致死罪(殺意がない場合)

● 同意殺人罪(被害者の同意がある場合)

● 強盗致死罪(強盗の機会に人を死亡させた場合)

それぞれ構成要件や法定刑が殺人罪とは異なります。

以上です。この記事が役に立った、参考になったと感じましたら、是非グラディアトル法律事務所にもご相談ください。