「殺人罪で逮捕されたら、必ず刑務所に行くことになるの?」

「家族が殺人罪で起訴されたけど、執行猶予の可能性はある?」

殺人罪は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑(拘禁刑)」という刑罰が定められています。そのため、多くの方が「殺人罪=実刑」と考えがちです。

しかし、実は裁判所のデータを見ると、殺人罪で有罪判決を受けた人の約27%が執行猶予付き判決を受けています。つまり、4人に1人が刑務所に収監されることなく、社会復帰できているのです。

ただし、これは簡単なことではありません。

殺人罪の法定刑は最低でも懲役(拘禁)5年のため、執行猶予を獲得するには必ず刑の減軽が必要です。殺意の有無、被害者の同意、心神耗弱、自首など、様々な減軽事由が関わってきます。

本記事では、殺人罪の執行猶予について、以下の内容を取り上げました。

【本記事でわかること】

- ■ 殺人罪で執行猶予が付く割合

- ■ 執行猶予が付くための条件

- ■ 刑が減軽される6つのケース

- ■ 実際に執行猶予付き判決が言い渡された事例

- ■ 執行猶予獲得のために弁護士ができること

「殺人罪で実刑回避したい…」と考えている方は是非ご一読ください。

目次

殺人罪でも執行猶予がつく可能性はある

殺人罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(拘禁)」という重い刑罰が定められている犯罪です。しかし、実は殺人罪でも執行猶予付き判決が言い渡されることがあります。

殺人罪の27%は執行猶予付き判決

裁判所の司法統計によると、殺人罪で有罪となった216人のうち、59人に執行猶予付き判決が言い渡されています。これは全体の約27%にあたります。

| 殺人罪 | 割合 | |

|---|---|---|

| 総数 | 216人 | 100% |

| 全部執行猶予 | 59人 | 27% |

| 実刑 | 157人 | 73% |

(出典:裁判所|令和5年 司法統計年報(刑事編)「第34表 通常第一審事件の罪(懲役・禁錮)人員)

つまり、殺人罪で有罪判決を受けても、必ず実刑になるわけではありません。

約4人に1人は執行猶予付き判決を受けており、刑務所に収監されることなく社会に復帰できています。

執行猶予を付けるには刑の減軽(3年以下)が必要

一方で、殺人罪で執行猶予を獲得するには、必ず刑の減軽が必要です。なぜなら、裁判で執行猶予を付けるには、必ず次の要件を満たしている必要があるからです。

【執行猶予が付く条件】

- 刑が「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」である

- 以前に禁錮以上の刑に処せられたことがない

- 以前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない

殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(拘禁)」、つまり最も軽い刑でも「懲役(拘禁)5年」となるため執行猶予の要件を満たしません。

そこで、心神耗弱、自首、酌量減軽などにより法定刑を引き下げることが、殺人罪で執行猶予を獲得する大前提となります。

どのようなケースで刑の減軽が認められるのかは、次章で詳しく解説します。

※こちらの記事も読まれています。

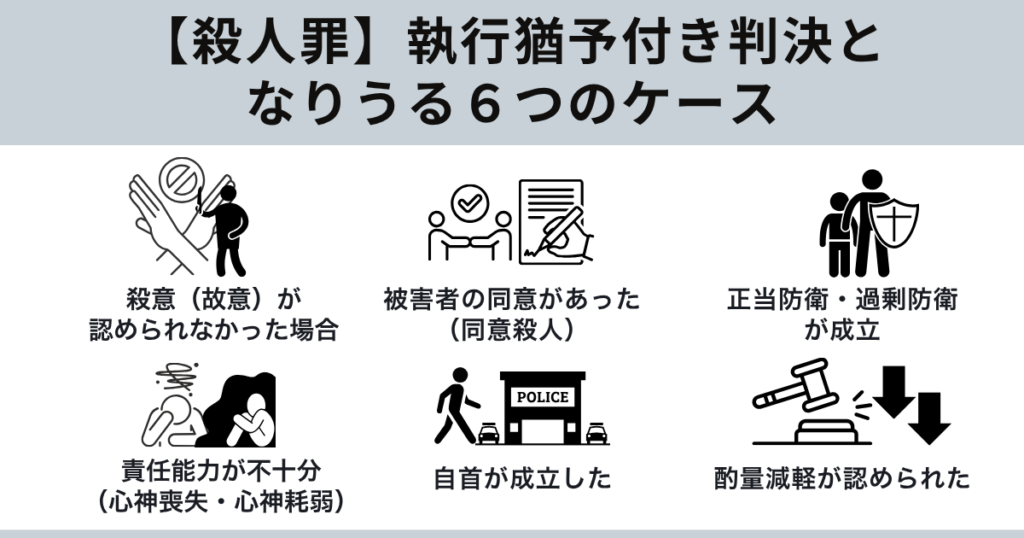

殺人罪が執行猶予付き判決となりうる6つのケース

前述のとおり、殺人罪で執行猶予を獲得するには、法定刑を3年以下まで減軽する必要があります。どのようなケースで刑の減軽が認められるのか、具体的なケースを6つ紹介します。

殺意(故意)が認められない

1つ目のケースは、殺意(故意)が認められなかった場合です。

殺意が認められない場合、殺人罪ではなく、より法定刑の軽い傷害致死罪が適用されます。

(傷害致死)

第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役(拘禁)」です。殺人罪と異なり、傷害致死罪であれば減軽事由がなくても執行猶予を付けることができます。

殺人罪と傷害致死罪を分ける「殺意」の有無は、凶器の種類、攻撃部位、攻撃回数、被告人と被害者の関係性などから総合的に判断されます。単に「殺すつもりはなかった」と主張するのではなく、それを立証できる証拠を集めることが必要です。

※こちらの記事も読まれています。

被害者の同意があった(同意殺人)

2つ目のケースは、被害者の同意があった場合です。

被害者が殺されることに同意していれば、同意殺人罪(嘱託殺人罪・承諾殺人罪)が適用されるため、大幅に刑が軽くなります。

(自殺関与及び同意殺人)

第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

同意殺人罪の法定刑は、「6月以上7年以下の懲役(拘禁)」です。最も軽い場合で懲役(拘禁)6月となるため、執行猶予が付く可能性は十分にあるでしょう。

実際に、介護疲れによる同意殺人や、病気で苦しむ家族からの懇願による事件などで、執行猶予付き判決が言い渡されています。(令和7年3月10日大津地裁判決,平成30年3月23日名古屋地裁判決)

ただし、被害者の同意は真意に基づくものでなければなりません。精神的に追い詰められた状態での同意や、騙されて同意した場合などは、同意殺人罪ではなく通常の殺人罪が適用される可能性があります。

※こちらの記事も読まれています。

正当防衛・過剰防衛が成立

3つ目のケースは、正当防衛または過剰防衛が成立した場合です。

正当防衛が成立すると、必ず刑が免除されます。過剰防衛が認められた場合も、情状により刑を減軽・免除できるため、執行猶予が付く可能性があるでしょう。

(正当防衛)

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

責任能力が不十分(心神喪失・心神耗弱)

4つ目のケースは、犯行時に精神障害などにより責任能力が認められなかった場合です。

心神喪失の場合は刑が免除となり、心神耗弱の場合は刑が減軽されます。

(心神喪失及び心神耗弱)

第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

統合失調症や重度な精神障害、認知症などの精神疾患が原因で反抗に及んだ場合が考えられるでしょう。なお、飲酒や薬物使用による一時的な責任能力の低下は、心神耗弱の対象とはなりません。

自首が成立した

5つ目のケースは、犯行後、捜査機関に発覚する前に自ら出頭して犯罪事実を申告した場合です。自首が成立すると、裁判官の判断で刑を軽くすることができます。

(自首等)

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

必ず刑が軽くなるわけではありませんが、反省の態度を示す情状として評価される可能性は高いです。他の減軽事由と組み合わせることで、執行猶予付き判決の可能性が高まるでしょう。

ただし、自首が成立するためには、犯人が誰か分からない段階で警察に出頭する必要があります。すでに容疑者として特定されている場合や、逮捕状が出ている場合は自首になりません。

酌量減軽が認められた

6つ目のケースは、酌量減軽が認められた場合です。

法律上の減軽事由に該当しなくても、被告人にとって酌むべき事情があれば、裁判官の裁量によって刑が減軽されます。

(酌量減軽)

第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

殺人罪で酌量減軽が認められやすいのは、長年の介護疲れによって殺害にいたったようなケースです。実際に様々な事件で、酌量減軽が認められています。

「重度の障害ある次男殺害の父親に猶予つき判決 千葉地裁の裁判員裁判(朝日新聞)」

引用:朝日新聞

「夫殺害の78歳妻に猶予判決、 「過酷な介護」と情状酌量(産経新聞)」

引用:産経新聞

実際の裁判では、複数の情状を総合的に評価して酌量減軽の可否が判断されます。

一つ一つの事情は小さくても、積み重ねることで執行猶予付き判決につながるケースもあります。

実際に殺人罪で執行猶予付き判決が言い渡された事件

ここまで殺人罪で刑が減刑される6つのケースを解説してきました。

実際の裁判でも、これらの減軽事由が認められて執行猶予付き判決が言い渡されています。

令和6年から令和7年に言い渡された殺人罪の執行猶予付き判決の一部を、裁判所が示した量刑の理由とともに紹介します。

| 判決 | 量刑の理由 |

|---|---|

| 懲役3年 (執行猶予5年) (令和7年3月12日千葉地裁判決) | ◎被害者は、その障害特性により、言葉による意思疎通ができず、介護職員でさえ支援が難しい状態だった ◎いくら望んでも十分な福祉的な支援が受けられないという絶望的な状況にあった ◎犯行直後、自発的に自首している。 ◎保釈後に墓参し、被害者に償う決意を伝えるなど深い反省を示している ◎妻や実弟らが被告人の支援を誓約している など |

| 懲役3年 (執行猶予5年) (令和7年1月21日和歌山地裁判決) | ◎突発的で、被告人が、犯行中、被害者を確実に死亡させようと強く意識していたとまでは認められない。 ◎被告人自身がうつ病を発症していた ◎犯行後、死にきれずに自殺を断念した後は直ちに自首した ◎従前から関わりのあった義理の姪や被告人の居住する地区の関係者が支援や受け入れの意向を示している など |

| 懲役3年 (執行猶予5年) (令和6年7月22日札幌地裁判決) | ◎犯行当時、介護疲れを一因とする中等度うつ病エピソードの否定的認知の影響により、事実認識に歪みが生じて物事を悲観的に考え、選択肢が狭まる状態に陥っていた ◎犯行翌日に自首し、当公判廷においても、被告人なりに反省と後悔の態度を示している ◎被告人の息子ら被害者遺族が処罰を望んでいない など |

| 懲役3年 (執行猶予5年) (令和6年7月18日横浜地裁判決) | ◎動機・経緯の点において、検察官が主張するほどい非難に値するものということはできない ◎被告人の成育歴や特性が同犯行に与えた影響も斟酌すべき ◎被告人が、逮捕当日から殺人の事実を認めたことが本件の捜査を相応に容易にし、真相解明に寄与した ◎公判廷においても、現在記憶している事実を述べた上で、死亡した男児への謝罪の念をあらわにしている ◎社会福祉士の関与の下、その特性も踏まえた更生支援計画が策定され、その母及び配偶者(事件当時の交際相手)が社会復帰後の監督を誓約している など |

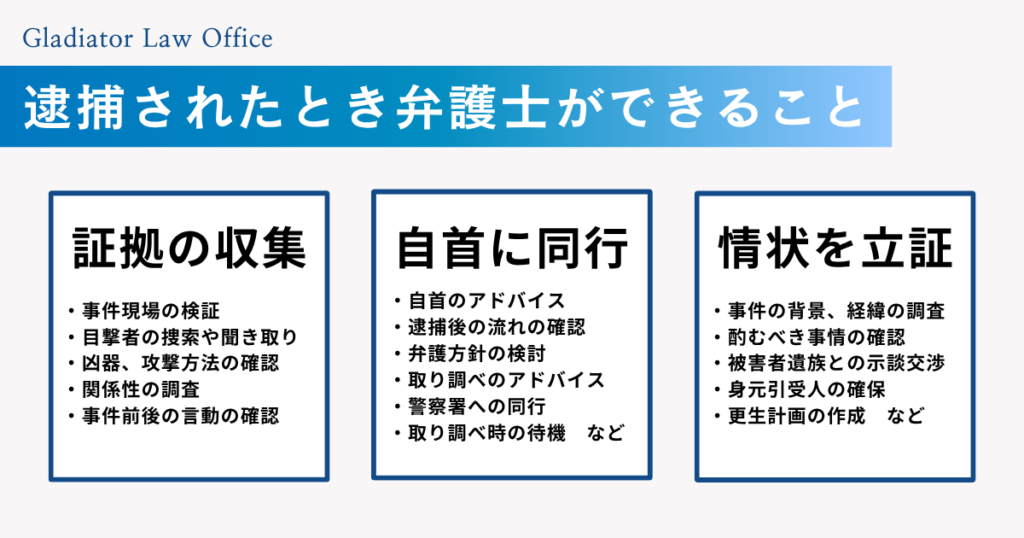

殺人罪で執行猶予付き判決を得るために弁護士ができること

殺人罪で執行猶予付き判決を獲得するためには、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠です。弁護士に何ができるのかを説明します。

殺意がなかったことを立証する

弁護士は、殺意がなかったことを立証するための証拠収集を行います。

「殺すつもりがなかった」のなら、それを立証することで、殺人罪ではなく傷害致死罪が適用される可能性があるからです。

殺意の有無は、事件の客観的な状況から判断されるため、以下のような方法で当時の状況を確認していきます。

- 事件現場の検証

- 目撃者の捜索や聞き取り

- 凶器の種類や攻撃方法の分析

- 被告人と被害者の関係性の調査

- 事件前後の被告人の言動の確認

経験豊富な弁護士であれば、過去の判例を踏まえて、どのような証拠が有効かを判断し、効果的な主張を組み立てることができます。

自首に同行する

自首は減軽事由の一つですが、成立要件が厳格なため、専門的な判断が必要です。自首にあたって、弁護士は以下のようなサポートを行います。

- そもそも自首するべきなのか判断する

- 逮捕後の流れを確認する

- どのような方向で弁護を進めるのかを検討する

- 不利な供述を避けるためのアドバイスをする

- 自首の当日も警察署へ同行して、取り調べ中近くで待機する

- 違法な取り調べなどから、加害者の権利を守る

自首が成立するには、容疑者として特定される前に出頭する必要があるため、タイミングを見極めなければいけません。さらに、自首をしても必ず刑が軽くなるわけではないため、他の減軽事由も含めて、どのような方針で進めるかを事前に相談することが必要です。

刑事裁判で情状を立証する

弁護士は、刑事裁判において被告人に有利な情状を立証する活動を行います。

殺人事件は裁判員裁判の対象となるため、裁判官だけでなく一般市民から選ばれた裁判員も判決に関わります。そのため、法律的に組み立てるだけではなく、一般市民の感覚にも配慮した主張をすることが重要です。

刑事裁判では、犯行に至った事情や被告人の生育歴、更生可能性なども重視されます。被告人にとって有利な情状を弁護士が収集し、裁判で主張・立証していくことで、酌量減軽となる可能性が高まります。

■裁判で酌量減軽となるために弁護士が行うこと

- 事件に至った経緯や背景事情の調査

- 被告人の成育歴、家庭環境の調査や精神鑑定

- 被害者遺族との示談交渉

- 反省の態度や謝罪の意思の表明

- 身元引受人や監督者の確保

- 更生に向けた計画の作成 など

3章で紹介した執行猶予付き判決でも、精神状態、家族の支援、更生支援計画などが評価されています。これらの情状を裁判で的確に主張・立証していくことは、執行猶予の獲得につながります。

殺人罪で執行猶予付き判決を目指すならグラディアトル法律事務所へご相談ください

殺人罪で逮捕されるか不安な方、またはご家族が逮捕された方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

ここまで見たとおり、殺人罪でも約27%は執行猶予付き判決を受けています。ただし、そのためには法定刑を3年以下まで減軽する必要があるため、経験豊富な弁護士に依頼することが欠かせません、

当事務所は、これまで数多くの重大事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。

刑事事件に精通した弁護士が、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、充実した刑事弁護を提供いたします。

■殺人罪で執行猶予を目指すために、グラディアトル法律事務所ができること

- 殺意がなかったことを立証するための証拠収集・主張を行う

- 心神耗弱などの減軽事由を主張するための準備を行う

- 自首に同行して、減軽事由の成立をサポートする

- 被害者遺族との示談交渉を行い、処罰感情の軽減を図る

- 裁判員裁判で効果的な情状立証を行い、酌量減軽を獲得する

- 更生支援計画を作成し、社会復帰後の監督体制を整える など

弁護士には、厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめます。

Q. 殺人罪でも執行猶予は付きますか?

A. はい、殺人罪でも執行猶予が付く可能性があります。

裁判所の統計によると、殺人罪で有罪判決を受けた人の約27%に執行猶予付き判決が言い渡されています。つまり、約4人に1人は刑務所に収監されることなく社会復帰できているのです。

Q. 殺人罪で執行猶予を獲得するための条件は何ですか?

A. 執行猶予を獲得するには、法定刑を3年以下まで減軽する必要があります。

殺人罪の法定刑は最低でも懲役(拘禁)5年のため、そのままでは執行猶予の要件を満たしません。心神耗弱、自首、酌量減軽などの減軽事由により、刑を3年以下まで引き下げることが大前提となります。

Q. どのようなケースで刑の減軽が認められますか?

A. 以下のようなケースで刑の減軽が認められる可能性があります。

- 殺意が認められない場合(傷害致死罪が適用)

- 被害者の同意があった場合(同意殺人罪が適用)

- 正当防衛・過剰防衛が成立した場合

- 心神耗弱が認められた場合

- 自首が成立した場合

- 酌量減軽が認められた場合(介護疲れなど)

Q. 殺人罪で執行猶予を目指すために弁護士ができることは何ですか?

A. 弁護士は主に以下の3つのサポートを行います。

◎殺意がなかったことを立証する(証拠収集、目撃者の聞き取りなど)

◎自首に同行する(タイミングの判断、取り調べのサポートなど)

◎刑事裁判で情状を立証する(裁判員裁判での効果的な主張、更生支援計画の作成など)

以上です。

殺人罪で逮捕された方、またはご家族が逮捕された方は、一刻も早く弁護士に相談してください。経験豊富な弁護士のサポートが、執行猶予獲得の可能性を高めます。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。依頼者様にとって最善の結果が得られることを願っています。