「嘱託殺人罪とはどのような犯罪?」

「具体的にどんなケースで成立するの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

嘱託殺人罪とは、被害者からの依頼を受けて殺害すると成立する犯罪です。承諾殺人罪や通常の殺人罪とは、次のように区別されます。

| 嘱託殺人罪 | 承諾殺人罪 | (通常の)殺人罪 | |

|---|---|---|---|

| 被害者の同意 | あり | あり | なし |

| 同意の例 | 「私を殺してください」と依頼 | 「私を殺すなら、それでもいい」と承諾 | なし |

| 法定刑 | 6月以上7年以下の懲役(拘禁)刑 | 6月以上7年以下の懲役(拘禁)刑 | 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(拘禁)刑 |

本記事では、嘱託殺人の概要や法定刑、成立要件、問題となった判例など、嘱託殺人について知っておきたい内容を取り上げました。さらに、嘱託殺人の逮捕後の流れや弁護士ができることも紹介します。

嘱託殺人罪について正確な情報を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

● 嘱託殺人罪の概要と法定刑

● 成立要件と他の犯罪との違い

● 実際の判例と弁護士ができること

目次

嘱託殺人罪とは?

嘱託殺人罪とは、被害者から「殺してほしい」という依頼(嘱託)を受けて、その人を殺害する犯罪です。刑法202条の後段に規定されており、「同意殺人罪」の一種として位置づけられています。

(自殺関与及び同意殺人)

第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

この条文のうち、「その嘱託を受け…殺した者」の部分が嘱託殺人罪にあたります。

殺人罪の減軽類型として扱われており、法定刑は通常の殺人罪よりも大幅に軽くなっています。

| 法定刑 | |

|---|---|

| 嘱託殺人罪 | 6月以上7年以下の懲役(拘禁)刑 |

| 殺人罪 | 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(拘禁)刑 |

| 傷害致死罪 | 3年以上の有期懲役(拘禁)刑 |

嘱託殺人の構成要件(成立要件)

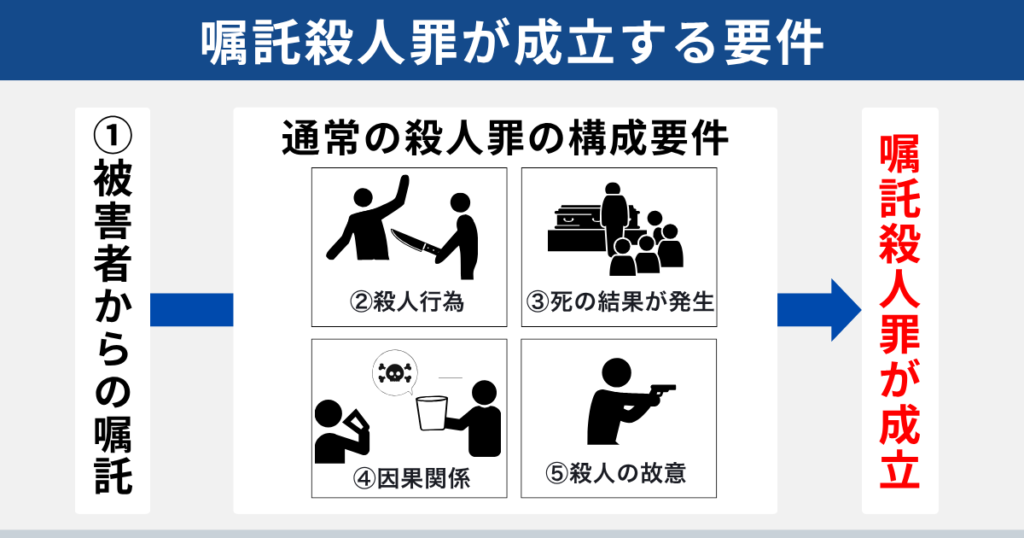

嘱託殺人罪が成立するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

一つでも欠けると嘱託殺人罪は成立しません。代わりに、通常の殺人罪や傷害致死罪などが成立します。

被害者からの嘱託

嘱託殺人罪の最も重要な要件は、被害者から「嘱託(殺人の依頼)」があることです。

さらに、嘱託は「判断能力をもった被害者の真意に基づくもの」でなければなりません。被害者が精神疾患で判断能力を失っていたり、錯誤に陥っていたりすると、嘱託があったとは認められないのです。この場合、通常の殺人罪が成立します。

・判断能力がない者(重度の精神障害者、幼児など)からの嘱託

・脅迫によって強要された嘱託

・詐欺や錯誤に基づく嘱託

なお、嘱託の方法は必ずしも明示的である必要はありません。態度や状況から推認できる場合も、「嘱託があった」とされる場合があります。

実行行為

嘱託殺人罪における実行行為とは、「被害者の生命を奪う現実的な危険性がある行為」です。積極的な殺害行為はもちろん、行為者に作為義務(救命義務)があれば、不作為(何もしないこと)でも実行行為性が認められます。

・致死量の薬物を投与する

・首をロープで絞める

・医療機器を停止させる など

死の結果が発生

嘱託殺人罪が既遂となるためには、被害者が実際に死亡することが必要です。被害者が死亡しなかった場合は、嘱託殺人未遂罪が成立します。

(自殺関与及び同意殺人)

第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

(未遂罪)

第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

未遂罪も処罰の対象ですが、裁判官の判断により刑が減軽される可能性はあります。

因果関係

因果関係とは、「加害者の殺人行為」と「被害者の死亡」に「原因と結果」の関係があることです。死亡という結果を、加害者の行為に帰責できなければ、承諾殺人罪は成立しません。

たとえば、患者の人工呼吸器を外した結果死亡したが、医学的鑑定により「呼吸器を外さなくても20分以内に死亡していたことが明らかになった」というケースでは、因果関係が否定されます。

殺人の故意

嘱託殺人罪が成立するには、「嘱託殺人の故意」が必要です。故意とは、被害者を死亡させることについての認識・認容を指します。

故意には2つの要素が含まれます。

第一に、「被害者が死ぬこと」の認識です。はっきりと殺そうと思っていなくても、「死ぬかもしれないが構わない」という認識(未必の故意)があれば、故意が認められます。

第二に、「被害者からの嘱託があること」の認識です。これが通常の殺人罪との大きな違いです。被害者から嘱託を受けていることを知らずに殺害した場合は、嘱託殺人罪ではなく通常の殺人罪が成立します。

| 行為者の認識 | 成立する罪名 |

|---|---|

| 嘱託があることを知って殺害 | 嘱託殺人罪 |

| 嘱託があることを知らずに殺害 | 殺人罪 |

嘱託殺人罪の成立が問題となった判例3つ

実際に嘱託殺人罪が問題となった判例を3つ紹介します。

娘からの依頼で、嘱託殺人が成立した判例

1つ目に紹介するのは、新潟地裁令和7年3月6日判決です。

この事件で、被告人は娘(当時51歳)から「死にたい」「殺してくれ」などと繰り返し懇願されたことを受け、殺意をもってロープで首を絞めて殺害しました。

被害者である娘は、借金や人間関係の悩みを抱えて精神的に追い詰められており、精神科にも通院していたそうです。

犯行は、睡眠薬で眠らせたうえで殺害するという計画的なものであり、決して軽視できるものではありませんでした。しかし一方で、被害者の借金はカードローンだけで380万円に達しており、被告人自身も高齢で経済的に困窮しており、精神的に追い詰められていました。さらに、被害者からは日々殺害を求められており、被告人が躊躇していた様子も確認されました。

新潟地裁は、計画的な犯行であるとしつつも、経緯に同情の余地があると判断。反省の情や前科が無かったことを考慮し、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。

(出典:新潟地裁令和7年3月6日判決)

「承諾」殺人で起訴されて、「嘱託」殺人が成立した判例

2つ目に紹介するのは、 徳島地裁令和6年10月22日判決です。

被告人と被害者(交際相手)Aは、心中を図るために徳島県を来訪。入水自殺や首吊り自殺を試みていましたが、いずれも失敗に終わっていました。

被告人が、次案としてカッターナイフで首を切ることを提案しましたが、被害者は実行できず、「自分の首を切ってほしい」と被告人に依頼。被告人がこれに応じて殺害に至ったという事案です。

本件で検察は、被告人が被害者を殺害した方法は、被告人が提案し、被害者が了承したものであったため、「承諾殺人」が成立すると主張していました。しかし裁判所は、殺害の決意がAの依頼によるものであり、その嘱託が犯行まで継続していたことを重視。承諾殺人ではなく、「嘱託殺人」が成立すると認定しました。

(出典: 徳島地裁令和6年10月22日判決)

自由な真意に基かない嘱託として、殺人罪が成立した判例

3つ目に紹介するのは、 最高裁昭和33年11月21日です。

被告人が、被害者女性に「一緒に死のう」と持ちかけ、青酸ソーダを渡して服用させて殺害したという偽装心中の事件です。

本件で弁護人は「被害者の承諾があった」として嘱託殺人や自殺関与罪の成立を主張しました。しかし、最高裁は、被害者の死の決意は被告人の欺罔による誤信に基づいており、自由な真意による嘱託とはいえないと判断。

刑法202条の「嘱託または承諾」に該当しないとして、通常の殺人罪が成立すると結論づけました。

(出典: 最高裁昭和33年11月21日)

嘱託殺人罪と関連する犯罪の違い

嘱託殺人罪と似た犯罪として、殺人罪、同意殺人罪(承諾殺人)、自殺関与罪があります。それぞれの違いを説明します。

殺人罪との違い

殺人罪と嘱託殺人罪の最大の違いは、「被害者からの嘱託の有無」です。

殺人罪は、被害者の意思に反して、または意思とは無関係に人を殺害する犯罪です。一方、嘱託殺人罪は、被害者から「殺してほしい」という依頼を受けて殺害すると成立します。

| 殺人罪 | 嘱託殺人罪 | |

|---|---|---|

| 被害者の嘱託 | なし | あり |

| 故意の内容 | 人を殺すことの認識・認容 | 人を殺すこと+被害者から嘱託があることの認識・認容 |

| 法定刑 | 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(拘禁)刑 | 6月以上7年以下の懲役(拘禁)刑 |

被害者から嘱託を受けていることを知らずに殺害した場合は、嘱託殺人罪ではなく殺人罪が成立します。

嘱託が無効な場合(判断能力がない者からの嘱託など)も、通常の殺人罪となります。

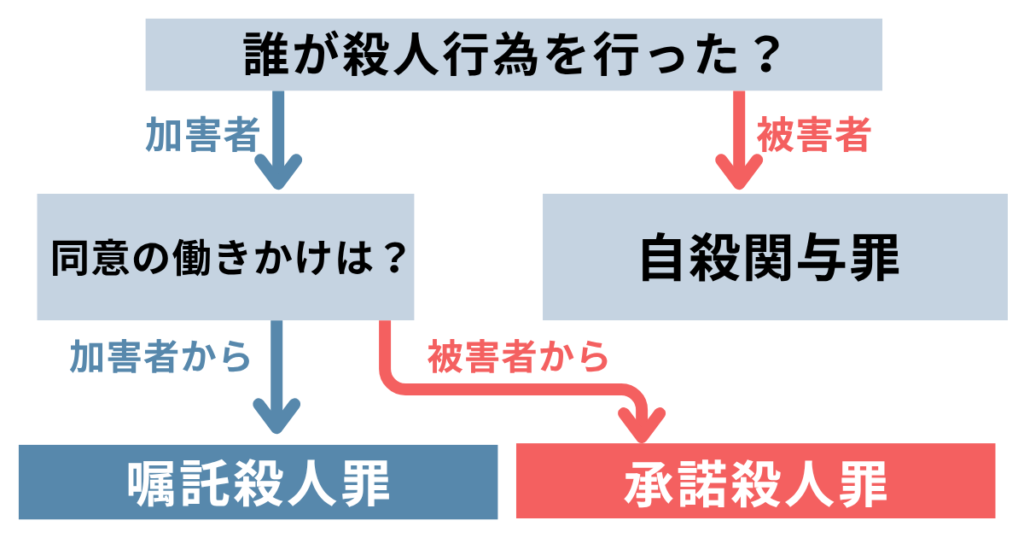

同意殺人罪(承諾殺人)との違い

同意殺人罪(承諾殺人)と嘱託殺人罪は、どちらも刑法202条に規定される「同意殺人罪」の類型です。

承諾殺人と嘱託殺人の違いは、被害者から加害者への「働きかけ」です。嘱託殺人は、被害者が加害者に「殺してくださいと依頼(嘱託)」しますが、承諾殺人は、加害者からの申し出に「被害者が承諾」します。

ただし、実際の事件では両者の区別が難しいケースも多く、前述した判例のように、検察が承諾殺人として起訴したものを、裁判所が嘱託殺人と認定するケースもあります。

| 承諾殺人罪 | 嘱託殺人罪 | |

|---|---|---|

| 同意の態様 | 被害者から承諾 | 加害者から依頼 |

| 具体例 | 「私を殺してください」 | 「あなたが私を殺すなら、それでもいい」 |

| 条文 | 刑法202条後段 | 刑法202条後段 |

| 法定刑 | 6月以上7年以下の懲役(拘禁)刑 | 6月以上7年以下の懲役(拘禁)刑 |

自殺関与罪との違い

自殺関与罪は、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させた」場合に成立します。

嘱託殺人罪との決定的な違いは、「誰が実行行為(殺人行為)をするか」という点です。嘱託殺人罪では「加害者」が実行しますが、自殺関与罪では「被害者自身」が実行します。

| 自殺関与罪 | 嘱託殺人罪 | |

|---|---|---|

| 殺人行為の主体 | 被害者自身 | 加害者 |

| 具体例 | 薬物を渡して自殺を手助けする | 被害者に薬物を注射して殺害する |

| 条文 | 刑法202条前段 | 刑法202条後段 |

| 法定刑 | 6月以上7年以下の懲役(拘禁)刑 | 6月以上7年以下の懲役(拘禁)刑 |

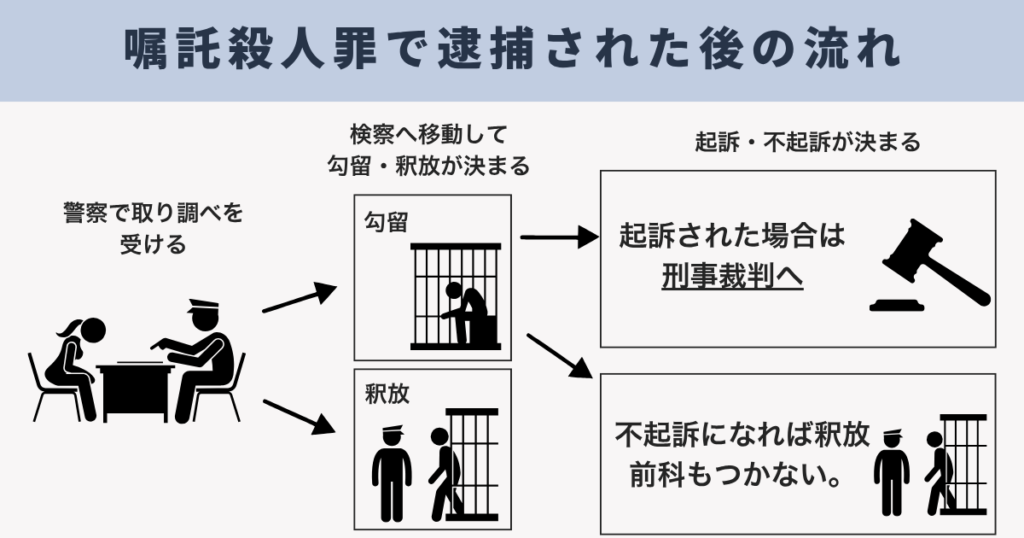

嘱託殺人罪で逮捕された後の流れ

嘱託殺人罪で逮捕された後は、以下のような流れで進んでいきます。

逮捕後は、まず警察で取り調べが実施された後、48時間以内に検察官に送致されます。

その後、24時間以内に検察官が勾留請求するかを判断します。勾留請求されなかった場合は釈放されるため、逮捕から72時間程度で帰宅できるでしょう。帰宅後は、在宅で捜査が続けられて、起訴・不起訴が決定されます。

一方、勾留請求されて裁判所が認めると、最大20日間身柄を拘束されます。この20日間に検察官が事件の捜査・取り調べを行い、起訴・不起訴を決定するのです。

通常の殺人罪ならほぼ確実に起訴されますが、嘱託殺人の場合は、未遂で終わっていれば、傷害罪に切り替わって不起訴処分となるケースもあります。

■嘱託殺人の未遂で、不起訴となったケース

横浜地検小田原支部は28日、会員制交流サイト(SNS)で知り合った中学生に頼まれ、殺害しようとしたとして嘱託殺人未遂の疑いで逮捕、送検された男性(43)について、容疑を傷害に切り替えた上で不起訴処分とした。(引用:神奈川新聞)

起訴された場合は、公判が開かれ、有罪・無罪の判決が下されます。

嘱託殺人罪で有罪となった場合、法定刑は「6月以上7年以下の懲役(拘禁)刑」ですが、情状により執行猶予がつく可能性もあります。

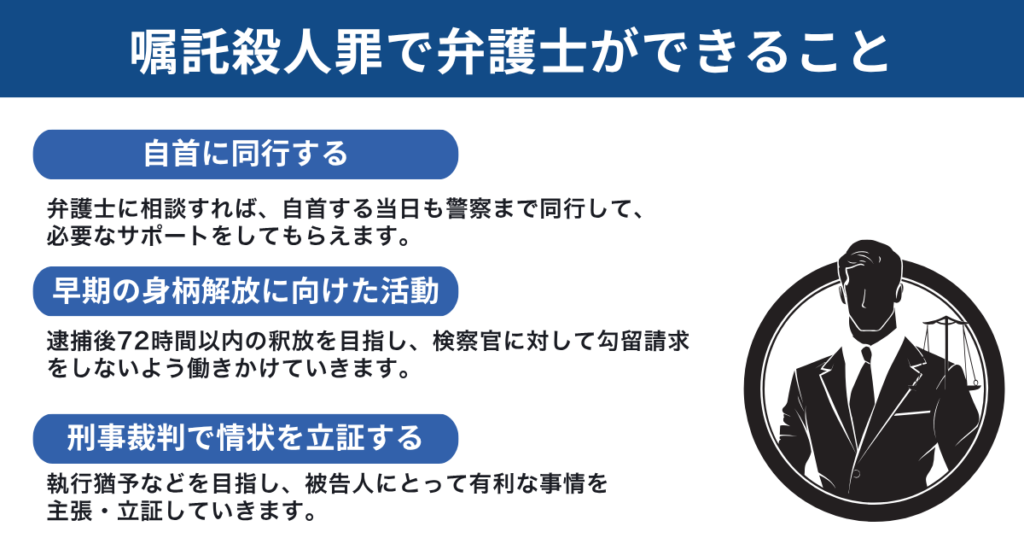

嘱託殺人罪で弁護士ができること

嘱託殺人罪では、適切な弁護活動を行い、被告人にとって有利な事情を説明していくことで、刑を大幅に軽くできる可能性があります。

ここからは、嘱託殺人の相談を受けた弁護士に何ができるのかを紹介します。

自首の同行

嘱託殺人事件を起こしてしまった場合は、自首も選択肢の1つです。

自首が成立すれば、刑が最大半分程度まで減軽されます。

嘱託殺人罪の法定刑は、「6月以上7年以下の懲役(拘禁)刑」なので、自首が成立すると最大「3月以上3年6月以下の懲役(拘禁)刑」まで減軽されます。

嘱託殺人罪では、被害者の依頼があったことを証明する証拠を準備し、事実関係を整理したうえで自首することが重要です。

弁護士に相談すれば、自首する当日も警察まで同行して、必要なサポートをしてもらえます。捜査官への説明がスムーズになり、不利な供述を避けられるうえ、逮捕を回避できる可能性も高まるでしょう。

早期の身柄解放に向けた活動

逮捕された場合も、弁護士は早期の身柄解放に向けて活動します。

逮捕後72時間以内の釈放を目指し、検察官に対して勾留請求をしないよう働きかけていくのです。被害者からの嘱託があったという特殊性や、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを主張することで勾留を回避できる可能性があるでしょう。

もし、勾留が決定した場合も早期釈放を目指して弁護活動を行います。

証拠隠滅、逃亡のおそれがないことなどを訴え、身柄拘束の必要性がないことを裁判所に働きかけていきます。

刑を軽くするための弁護活動

刑を軽くするための弁護活動を行うことも弁護士の役割です。

被害者との関係性、経済的困窮、犯行にいたった背景、事件前の被害者の様子など、被告人にとって有利な事情を汲み取り、検察官・裁判官に対して説明していきます。

・犯行の背景事情を丁寧に説明する(経済困窮、介護、被害者の体調など)

・精神鑑定を請求する(必要に応じて)

・被告人の反省を示すためのサポート

・家族・支援者からの嘆願書や証言の提出 など

嘱託殺人罪の場合、被告人にとって有利な事情が考慮されれば、執行猶予が付く可能性も十分に考えられます。

嘱託殺人罪の弁護はグラディアトル法律事務所へご相談ください

嘱託殺人事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕された方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

嘱託殺人罪は通常の殺人罪とは異なり、「被害者からの依頼」という特殊事情がある犯罪です。このような事情を適切に主張・立証していけば、実刑を回避できる可能性も十分にあります。

当事務所は、これまで数多くの刑事事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。

嘱託殺人事件に精通した弁護士が、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、充実した刑事弁護を提供いたします。

・被害者からの嘱託があったことを証明する証拠収集・主張を行う

・嘱託に至った背景事情(経済的困窮、介護疲れ、被害者の病状など)を丁寧に立証する

・自首に同行して、刑の減軽(最大半分程度)をサポートする

・被害者との関係性や、被告人の苦悩を裁判所に理解してもらうための情状立証を行う

・精神鑑定の請求など、必要な防御活動を行う

・更生支援計画を作成し、社会復帰後の監督体制を整える など

弁護士には、厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめました。

Q1. 嘱託殺人罪とはどのような犯罪ですか?

A. 嘱託殺人罪とは、被害者から「殺してほしい」という依頼(嘱託)を受けて、その人を殺害する犯罪です。

Q2. 嘱託殺人罪は未遂でも処罰されますか?

A. はい、処罰されます。刑法203条により、嘱託殺人未遂罪も処罰の対象となります。ただし、裁判官の判断により刑が減軽される可能性があります。

Q3. 嘱託殺人罪が成立するための要件は何ですか?

A. 嘱託殺人罪が成立するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

・実行行為

・死の結果が発生

・因果関係

・嘱託殺人の故意

Q4. 嘱託殺人罪と他の犯罪との違いは何ですか?

A. 嘱託殺人罪と関連する犯罪には以下の違いがあります。

| 嘱託殺人との違い | |

|---|---|

| 殺人罪 | 被害者の同意の有無 |

| 承諾殺人罪 | 被害者から依頼するか、加害者の申し出に承諾するか |

| 自殺関与罪 | 殺人行為を加害者が実行するか、被害者自身が実行するか |

Q5. 嘱託殺人罪の罪の重さ(刑期)はどれくらいですか?

A. 嘱託殺人罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役(拘禁)刑」です。

Q6.嘱託殺人罪で執行猶予はつきますか?

A. はい、情状により執行猶予がつく可能性があります。

本記事で紹介した判例でも、経緯に同情の余地があるとして懲役3年・執行猶予5年の判決が出ています。

Q7. 嘱託殺人罪で逮捕された場合、どのような流れになりますか?

A. 逮捕後の流れは以下のとおりです。

2.検察官に送致されて勾留請求の判断(24時間以内)

3,勾留された場合は最大20日間の身柄拘束

4,起訴、不起訴の決定

Q8. 嘱託殺人罪で弁護士に相談するメリットは何ですか?

A. 弁護士に相談することで、以下のサポートを受けることができます。

・自首の同行(刑が最大半分程度まで減軽される可能性)

・早期の身柄解放に向けた活動

・刑を軽くするための弁護活動

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が、最善の結果を目指して全力でサポートいたします。