「殺人罪と傷害致死罪は何が違うの?」

「同じように人を死なせた罪なのに、なぜ刑罰が違うの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

殺人罪と傷害致死罪は、どちらも「人の死」によって成立する犯罪です。

しかし、2つの犯罪には成立要件、懲役の期間、死刑の有無、執行猶予が付くかなど、大きな違いがあります。

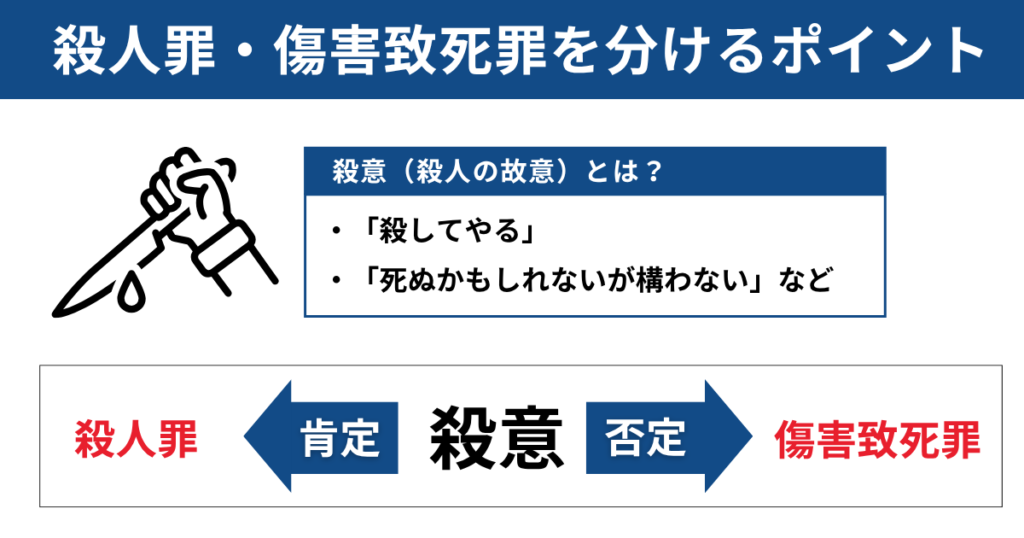

殺人罪と傷害致死罪を分けるのは、たった一つ。「殺意があったかどうか」です。

たとえば、ケンカで意図せず死亡させてしまった場合と、包丁で胸を刺して死亡させた場合で適用される罪名は異なります。

この記事では、殺人罪と傷害致死罪の6つの違いと、2つの犯罪を分ける「殺意」の認定基準を解説します。さらに、実際の裁判で殺意がどう判断されているのか、具体的な判例も取り上げました。

殺人罪と傷害致死罪の違いを正確に知りたい方は、ぜひご一読みください。

目次

殺人罪と傷害致死罪の6つの違い

殺人罪と傷害致死罪は、どちらも「人の死」という結果を招く犯罪ですが、その成立要件や刑罰には大きな違いがあります。

(殺人)

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

(傷害致死)

第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

殺人罪と傷害致死罪の違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 殺人罪 | 傷害致死罪 |

|---|---|---|

| ①成立要件 (構成要件) | ①殺人の故意 ※死の結果が生じることの認識・認容 ②実行行為 ③死の結果発生 ④因果関係 | ①暴行・傷害の故意 ※暴行・傷害の結果が生じることの認識・認容 ②実行行為 ③死の結果発生 ④因果関係 |

| ②懲役(拘禁)の期間 (刑期) | 5年以上 (無期懲役もあり) | 3年以上20年以下 |

| ③死刑の可能性 | あり | なし |

| ④未遂罪の扱い | 殺人未遂罪となる | 暴行罪となる |

| ⑤執行猶予 | 原則付かない (※減軽事由が必要) | 付く可能性あり |

| ⑥公訴時効 | なし | あり |

成立要件では、殺人罪には「殺意」が必要ですが、傷害致死罪では「暴行・傷害の故意」で足ります。刑期についても、殺人罪は最高で死刑まであり得る犯罪ですが、傷害致死罪は最高でも有期懲役(拘禁)刑です。

実務上の大きな違いとして、「執行猶予の可能性」もあります。

殺人罪の場合、法定刑が「5年以上」なので、減刑されない限り執行猶予は付きません。一方、傷害致死罪は「3年以上」なので、初犯で情状が良ければ執行猶予付き判決となる可能性があるのです。

さらに、公訴時効にも大きな違いがあります。殺人罪には時効がありませんが、傷害致死罪は20年で公訴時効となります。

※こちらの記事も読まれています。

殺人罪・傷害致死罪の最大の違いは「殺意(故意)」が認められるか

殺人罪と傷害致死罪を分ける最大のポイントは「殺意の有無」です。

同じく人を死亡させる結果となっても、「殺すつもりがあったか」によって、適用される罪名も刑罰も大きく変わってきます。

しかし、殺意は人の内心の問題であり、目に見えるものではありません。

そこで裁判では、様々な客観的事実から「殺意があったかどうか」を立証していくことになります。

そもそも殺意(殺人罪の故意)とは?

殺意とは、簡単にいえば「人を殺す意思」のことです。

これを法律用語で「殺人罪の故意」といい、「人の死という結果を認識・認容している状態」を指します。

殺意には大きく2つの種類があります。

| 故意 | 具体例 |

|---|---|

| 確定的故意 | 死の結果を確定的なものと認識・認容している場合 (例)「絶対に殺してやる」と思っている |

| 未必の故意 | 死の結果が生じる可能性を認識しながら、認容している状態 (例)「死ぬかもしれないが、構わない」と思っている |

「未必の故意」は積極的に死の結果を望むものではありませんが、殺人罪が成立します。

例えば、「ナイフで刺したら、運が悪ければ死ぬかもしれないけど、それでもいい」と思っていれば、「絶対に殺してやる」と思っていなくても殺意が認められます。

一方で、「怪我をさせるつもりだったが、まさか死ぬとは思わなかった」という場合は、死の結果を認識・認容していないため、殺意は認められません。この場合、傷害致死罪が成立します。

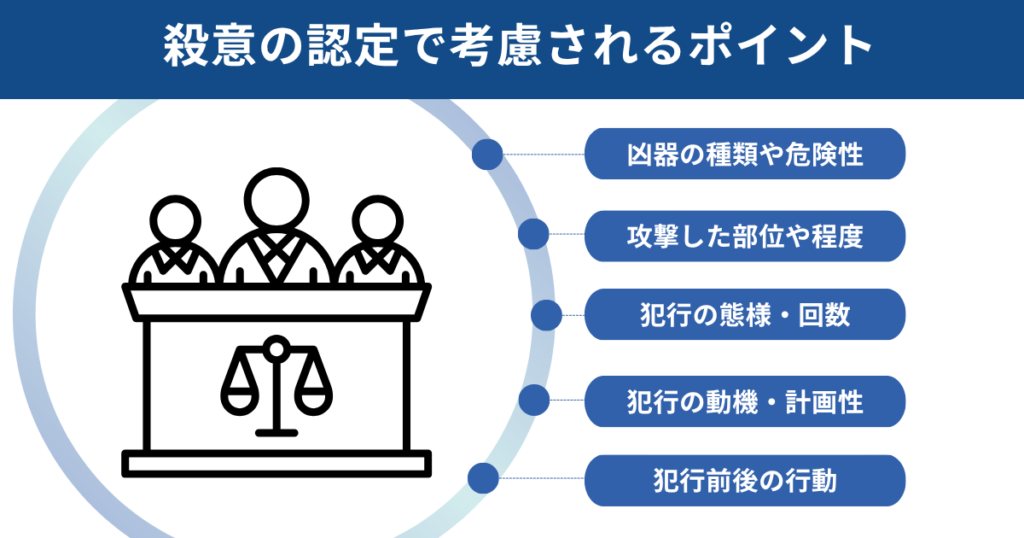

殺意の認定で考慮されるポイント

殺意の有無は、裁判所が以下のような事実を総合的に考慮して判断します。

◎攻撃した部位や程度

◎犯行の態様・回数

◎犯行の動機・計画性

◎犯行前後の行動 など

例えば、包丁で相手の胸を何度も刺した場合、殺意は認められやすくなります。包丁という殺傷能力の高い凶器を使い、心臓がある胸部という生命に関わる部位を、執拗に攻撃すれば死ぬ可能性が高いことは明らかだからです。

逆に、口論の末に素手で相手の肩を押して転倒させ、相手が頭を打って死亡したようなケースでは、殺意は認められにくいでしょう。「死の結果を認識・認容していなかった」として、傷害致死罪となる可能性が高いです。

犯行前後の行動も重要な判断材料です。

「殺してやる」と叫びながら襲いかかった場合や、犯行後すぐに逃走した場合は、殺意が認められやすいでしょう。一方で、相手が倒れた後すぐに救急車を呼んだり、「死なないでくれ」と叫んだりした場合は、殺意を否定する方向に働きます。

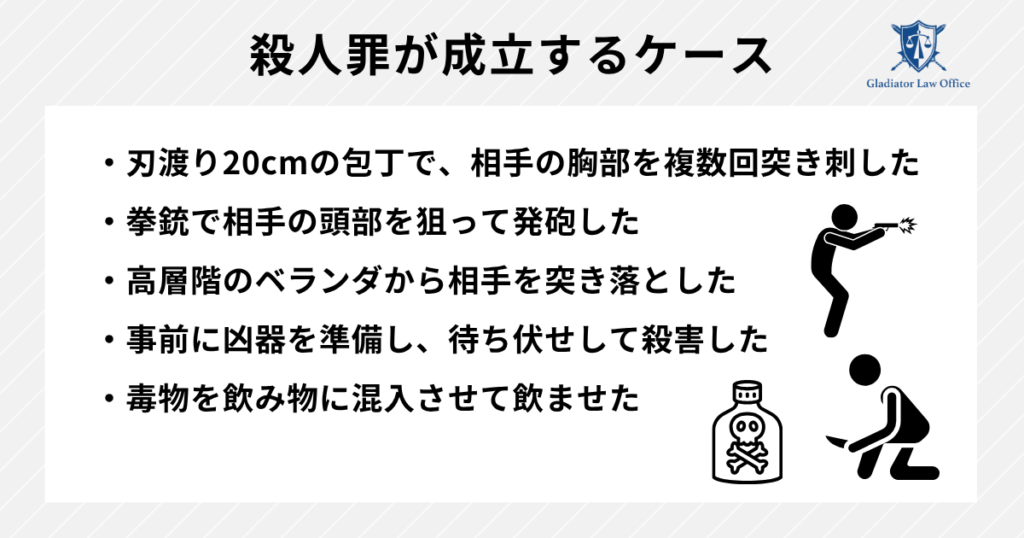

殺人罪が成立しやすいケース

殺人罪が成立するのは、「殺意」が認められるケースです。

以下のような事例では、殺意が推認されて、殺人罪(未遂含む)が成立する可能性が高いでしょう。

殺人罪が成立しやすいケース

・刃渡り20cmの包丁で、相手の胸部を複数回突き刺した

・拳銃で相手の頭部を狙って発砲した

・高層階のベランダから相手を突き落とした

・事前に凶器を準備し、待ち伏せして殺害した

・毒物を飲み物に混入させて飲ませた

これらの行為は、死の結果が発生する可能性が極めて高く、行為者もそのことを認識していたと推認されます。たとえ殺すつもりがなかったとしても、傷害致死罪ではなく、殺人罪が成立する可能性が高いでしょう。

※こちらの記事も読まれています。

傷害致死罪が成立しやすいケース

傷害致死罪が成立するのは、「死の結果」は発生したものの「殺意」が認められないケースです。つまり、相手に暴力を振るう意思はあったが、死なせるつもりはなかったという場合です。

傷害致死罪が成立しやすいケース

・喧嘩の最中に素手で顔面を殴打し、相手が転倒して頭を打って死亡した

・平手打ちをしたところ、バランスを崩して階段から転落して死亡した

・酔った勢いで相手の胸を突き飛ばし、後頭部を強打して死亡した

・相手の腕を掴んで引っ張ったところ、転倒して死亡した

・一発だけ腹部を蹴ったが、内臓破裂を起こして死亡した

・小突いた程度だったが、相手が持病を抱えており、ショックで死亡した

上記のように、通常なら死に至らないような行為によって死の結果を招いたケースでは、傷害致死罪となる可能性が高いでしょう。

もっとも、実際の裁判では「本当に殺意がなかったのか」が厳しく問われます。

被告人の主張だけでなく、凶器の有無、攻撃の回数、急所を狙ったかどうか、犯行後に救護したかなど、様々な客観的証拠から総合的に判断されます。

殺人罪と傷害致死罪のどちらが成立するか争われた判例

ここまで殺人罪と傷害致死罪の違いを説明してきましたが、実際の裁判でも「殺意が認められるか」がしばしば問題になります。

裁判所がどのような基準で殺意を認定しているのか、実際の判例を紹介します。

(参考/大阪地判令和5年7月14日判決)

【事案の概要】

検察官は、被告人が、交際相手の長男である被害者(当時3歳)に対し、全身にシャワーで高温の湯を浴びせ続け、顔面、胸腹部、背部、左右上下肢等に熱傷の傷害を負わせ、熱傷性ショックにより死亡させたと主張しました。

そこで、高温のシャワーを浴びせ続けて被害者を殺害した被告人に、殺意(殺人の故意)が認められるかが争点となりました。

【裁判所の判断】

以下のような様々な要素が考慮された結果、殺意が認められず、傷害致死罪が成立しました。

◆ 殺意を認める方向に働いた要素

・被告人は、相当な痛みを感じて苦痛に耐えきれず大声で泣き叫ぶなどしたであろう被害者の様子を見ていたはずであるから、被害者が死に至るほどの重度の熱傷を負うかもしれないとの認識があったとも思える

◆ 殺意を否定する方向に働いた要素

・被害者の皮膚が湯で濡れていたり、被害者の体勢によって重度の熱傷部分が目立ちにくかった可能性もあり得る

・そうすると、死に至る程度の重度の熱傷を負わせようとしていることに気付かなかった可能性も否定できない

・さらに、死の危険まで認識しながら長時間かけ続けるほどの動機が被告人にあったことは証拠上うかがわれない など

裁判所は、被告人が高温のシャワーを浴びせ続けたことは認めたうえで、「殺意は認められない」として、懲役10年を言い渡しました。

殺人罪・傷害致死罪の弁護はグラディアトル法律事務所へご相談ください

ここまで見てきたとおり、同じ事件でも、「殺意」が認められるかによって殺人罪となるか傷害致死となるかが変わってきます。

殺人罪と傷害致死罪では、刑罰に大きな違いがあるため、裁判でできる限り殺意が無かったことを主張していくことが必要です。

■殺人罪と傷害致死罪の刑の重さ

| 項目 | 殺人罪 | 傷害致死罪 |

|---|---|---|

| 懲役(拘禁)の期間 | 5年以上 (無期懲役もあり) | 3年以上20年以下 |

| 死刑の可能性 | あり | なし |

| 執行猶予 | 原則つかない (※減軽事由が必要) | 付く可能性あり |

ご家族が殺人罪や傷害致死罪で逮捕された方、またはどちらの罪名となるか不安な方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

当事務所は、これまで数多くの重大事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。

殺人事件・傷害致死事件に精通した弁護士が、迅速かつ的確な対応で、ご依頼者様にとって最善の結果を目指して活動します。

◉殺人罪・傷害致死罪の弁護で、グラディアトル法律事務所ができること

・ご家族のもとに接見に駆けつけて、取調べ対応のアドバイスをする

・殺意を否定する証拠を収集する

・減軽事由を主張して、執行猶予付き判決を獲得する

・冤罪の疑いを晴らすために、証拠を収集する

・被害者側との示談交渉を行い、刑の減軽を図る

・自首に同行して、有利な情状を主張する など

グラディアトル法律事務所では、殺人罪と傷害致死罪の違いを熟知した弁護士が、ご依頼者様の状況に合わせて迅速に対応いたします。最短でご依頼いただいたその日に接見へ向かうことも可能です。

24時間365日相談を受付していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

【Q&A】殺人罪と傷害致死罪の違いについてよくある質問

Q.殺人罪と傷害致死罪は何が一番違うのですか?

A.一番の違いは、「殺意の有無」です。

殺人罪は「人を殺す意思(殺意)」がある場合に成立し、傷害致死罪は「殺意がない場合」に成立します。つまり、どちらも人を死亡させる点で共通していますが、加害者の主観面によって変わってきます。

Q.刑の重さはどれくらい違いますか?

A.殺人罪と傷害致死罪では、刑の重さに大きな違いがあります。

| 項目 | 殺人罪 | 傷害致死罪 |

|---|---|---|

| 法定刑 | 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑(拘禁刑) | 3年以上の有期懲役刑(拘禁刑) (最大20年) |

大きな違いは、殺人罪には「死刑」の可能性があることです。また、殺人罪は法定刑が「5年以上」なので、刑が減軽されない限り執行猶予は付きません。

一方、傷害致死罪は3年以上の有期懲役(拘禁)で、死刑になることはありません。さらに、法定刑が「3年以上」なので、執行猶予付き判決となる可能性もあります。

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

どちらも人を死亡させる犯罪ですが、「殺すつもりがあったか」によって罪名が変わります。殺意があれば「殺人罪」、殺意がなければ「傷害致死罪」となります。2.殺意は総合的に判断される

殺意は目に見えない内心の問題なので、凶器の種類、攻撃部位、犯行態様、動機、犯行前後の行動などの客観的事実から推認されます。3.殺人罪と傷害致死罪で刑の重さは大きく異なる

殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(拘禁)で、原則執行猶予は付きません。一方、傷害致死罪は3年以上20年以下の懲役(拘禁)で、死刑はなく、執行猶予の可能性もあります。4.弁護活動によって殺人罪か傷害致死罪かが変わる可能性がある

殺意を否定する証拠を収集し、適切に主張立証することで、より軽い傷害致死罪の成立を目指すことができます。

以上です。

この記事が役に立った、参考になったと感じましたら、是非グラディアトル法律事務所にもご相談ください。