「大麻の使用と所持は何が違うの?」

「使っただけなら問題ないって本当?」

令和6年12月の法改正により、大麻の「使用」も「所持」と同じように刑事罰の対象となりました。

これまで罰則がなかった「使用」が明確に禁止されたことで、たとえ手元に大麻がなくても、発覚すれば刑事責任を問われることになったのです。

とはいえ、「所持」と「使用」の違いは分かりにくく、どのような場合に罪に問われるのか、何が違うのか不安に感じている方も多いでしょう。

そこで本記事では、大麻の「所持」と「使用」の違いを詳しく解説します。

使用・所持それぞれの基本的な内容や、行為・立証方法などの違い、法定刑の違いなどについて分かりやすく説明するので、是非ご一読ください。

目次

大麻は「使用」も「所持」も犯罪

大麻に関する規制は年々厳しくなっています。

特に令和6年12月の改正では、「使用」と「所持」の取り扱いが大きく変わりました。

これまで罰則がなかった「使用」が禁止されたほか、「所持」の罰則も厳罰化されました。

| 現在(令和6年12月以降) | 改正前(令和6年11月まで) | |

|---|---|---|

| 大麻の使用 | 懲役7年以下 | 罰則なし |

| 大麻の所持 | 懲役7年以下 | 懲役5年以下 |

「使用」に罰則ができたのは令和6年12月から

大麻の使用が、法律ではっきりと禁止されたのは令和6年12月からです。

実は、これまでの大麻取締法では、大麻の「所持・譲渡・譲受」は規制されていましたが、「使用」する行為には罰則がありませんでした。

そのため、「大麻を使用しているなら、所持もしているだろう」と推定するという少し遠回りな方法での検挙が行われていたのです。とはいえ、法律上の抜け穴であったことは否めず、「使用罪がないことが大麻を使うハードルを下げている」との指摘もありました。

そこで、令和6年に法律が改正されて、新たに「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されることになったのです。大麻の「使用罪」が新設されたことで、大麻を吸う・注射するなど体内に取り込む行為自体が違法となりました。

「所持」の法定刑も厳罰化された

法律の改正によって、大麻の「所持」も厳罰化されました。

法定刑が「5年」から「7年」に引き上げられて、以前より厳しい罰則が適用されるようになったのです。

| 現在(令和6年12月以降) | 改正前(令和6年11月まで) | |

|---|---|---|

| 大麻の使用 | 懲役7年以下 | 懲役5年以下 |

「所持」の定義は広く解釈されています。

たとえ他人の所有物であっても、大麻であることを知っており、自分が管理できる状態であれば「所持」とみなされる可能性があります。

「所持」せずに「使用」するのは合法だった?

前述のとおり、2024年12月以前は、大麻の「使用」そのものを処罰する規定がありませんでした。

そのため理論上は、「自分で所持しないで、誰かから大麻を吸わせてもらった」行為を処罰することはできませんでした。

しかし現在は違います。令和6年12月の改正によって、大麻を「使用すること自体」が犯罪となったからです。たとえ自分が所持している大麻でなくても、尿検査などで体内から大麻成分が検出されれば「使用罪」で検挙される可能性があるのです。

大麻の「所持」とは?

大麻の「所持」とは、文字通り「大麻を持つこと(保持すること)」です。

自宅や車の中、ロッカーやカバンの中に隠し持っている場合だけでなく、同居人が所持していても、自分の支配下に大麻を置いている状態はすべて「所持」に当たる可能性があります。

量の多少や形態(乾燥大麻、樹脂、オイルなど)も関係ありません。許可なく大麻を所持することが発覚すれば、所持罪が成立します。

大麻の所持が犯罪になるケース

大麻の所持が犯罪となるのは、次のようなケースです。

| ・自宅や車内に大麻を保管していた ・カバンやポケットに大麻を入れて持ち歩いていた ・同居人が大麻を持っており、自分も管理できる状態にあった |

家族や同居人の大麻でも、自分がその存在を知っていて、自由に扱える状態なら「共同所持」として罪に問われる可能性があります。

大麻の所持による法定刑

大麻所持の法定刑は、「7年以下の懲役」です。

2024年以前は「5年以下」でしたが、改正によって「7年以下」へ厳罰化されました。

営利目的の場合はさらに刑が重くなり、10年以下の懲役と罰金が併科される可能性があります。

| 罰則(営利目的なし) | 罰則(営利目的あり) | |

|---|---|---|

| 大麻の所持 | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |

実際の量刑は「初犯か再犯か」「所持量は多いか少ないか」「再犯の可能性はどの程度あるか」など様々な要素が考慮されて決まります。

たとえば、前科前歴がなく、所持量も微量(0.5以下が目安)といったケースでは、不起訴になったり、執行猶予付き判決が言い渡される可能性が高いでしょう。

一方で、大量の大麻を所持していたり、営利目的で所持していると、いきなり実刑判決を言い渡される可能性が出てきます。

大麻の「使用」とは?

「使用」とは、一般的には大麻を吸引したり摂取したりする行為を指します。

乾燥大麻を紙巻きタバコのように吸ったり、パイプで煙を吸入したりする行為、あるいは大麻成分(THC)を含むクッキーやキャンディを食べる行為など、大麻成分を体内に取り込む行為が「使用」にあたります。

大麻の使用が犯罪になるケース

大麻の使用が犯罪となるのは、次のようなケースです。

| ・巻きたばこなどで、大麻を吸った ・大麻を注射した ・大麻グミやクッキー、ガムなどを食べた ・電子タバコのリキッドにTHCを混ぜて吸引した など |

これらは、いずれも令和6年改正によって新たに処罰対象となった行為です。

改正前は、自分が所持している大麻でなければ処罰できませんでしたが、現在は「麻薬取締法違反」として逮捕・起訴されうるため注意しましょう

例えば警察が使用の現場を押さえたり、後述する尿検査によって大麻使用の事実が発覚すれば、大麻を所持していなくても検挙される可能性があるのです。

大麻の使用による法定刑

大麻を使用した場合の法定刑も、7年以下の懲役です。

「所持」と同様に、営利目的の場合はさらに刑が重くなり、10年以下の懲役と罰金が科される可能性があります。

| 罰則(営利目的なし) | 罰則(営利目的あり) | |

|---|---|---|

| 大麻の使用 | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |

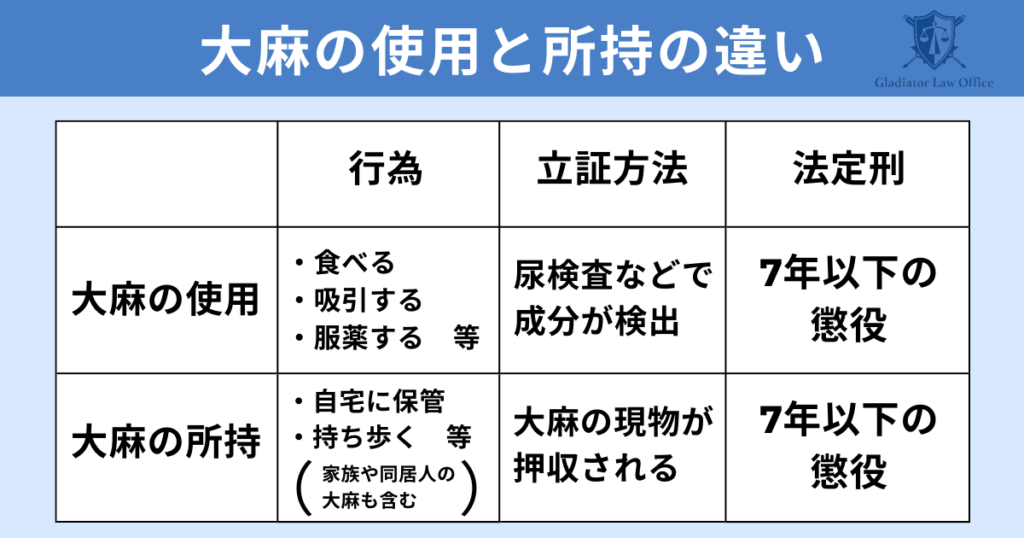

大麻の「使用」と「所持」の違いは?

「所持」と「使用」どちらも大麻に関する犯罪行為ですが、その内容や捜査方法には違いがあります。それぞれの違いを見ていきましょう。

行為の違い

大麻の「使用」とは、大麻を取り扱う資格のない人が、実際に規制されている薬物を使うことです。具体的には、食べる、吸引する、服薬する、注射するなどの行為が該当します。

一方、「所持」とは、大麻を取り扱う資格のない人が、大麻を持っていることを指します。

大麻を持ち歩いていたり、自分の支配下に置いていれば、「所持」している状態にあたります。家族や友人の所有物であったとしても、自分が知っており、管理できる状態にあれば「所持」になりうるため注意が必要です。

【使用と所持の行為の違い】

| 使用 | 大麻を取り扱う資格のない人が、実際に規制されている薬物を使うこと (食べる、吸引する、服薬する、注射するなど) |

| 所持 | 大麻を取り扱う資格のない人が、大麻を持っていること。 自分の意思で大麻を管理、処分できる状態。 家族や友人の大麻でも、自分が管理できる状態なら「所持」になりうる。 |

立証の方法

「使用」と「所持」では立証の方法も異なります。

「使用」の立証は、主に尿検査などで成分が検出されることで行われます。

大麻を使用すると、尿中に「THC」という代謝物が検出されるため、これが証拠となるのです。たとえば、職務質問時などに行われる簡易検査で陽性反応が出れば、逮捕にいたる決定的な証拠として扱われます。

なお、大麻リキッドなどの場合、簡易検査では陰性反応となる場合があります。ただし、科学捜査研究所に送られて精密検査が実施されると、陽性反応が検出されるでしょう。

一方で、「所持」の立証は、所持品検査や家宅捜索などで大麻が発見されることで行われます。周囲からの通報や情報提供、簡易検査によって大麻の所持が疑われて、家宅捜索が入り、大麻が発見されるといったイメージです。

大麻が他人の所有物の場合は、その存在を知らなかったことなどを客観的に証明できれば、不起訴になる場合があります。「同居人が大麻を持っていたことを知らなかった」「知らない間に荷物に入れられていた」といったケースが典型例です。

【使用と所持の立証方法の違い】

| 使用 | 尿検査などで成分が検出されると証拠になる。 無理やり飲まされたことが証明できれば、不起訴になる場合がある |

| 所持 | 所持品検査や家宅捜索などで発覚する。 他人の所有物の場合、その存在を知らなかったことなどを証明できれば不起訴になる場合がある。 |

法定刑はどちらも懲役7年以下

大麻の「使用」と「所持」の法定刑は、どちらも7年以下の懲役です。

法律上は、「使用」だから重い・軽い、あるいは「所持」だから重い・軽いといった差はありません。いずれのケースでも、犯行の目的や量、前科前歴の有無によって変わってきます。

たとえば、営利目的だと認められると、「使用・所持」いずれも懲役期間は「最大10年」となり、罰金が併科される可能性もあります。個人使用であっても、大量に所持していた場合や常習性が強い場合であれば、重い刑事処分が科されるでしょう。

大麻は「使用・所持」だけでなく、「譲渡・譲受」や「製造・輸出入・栽培」なども逮捕される

大麻に関する犯罪は、使用や所持だけではありません。

「譲渡・譲受」「製造」「輸出入」「栽培」など幅広い行為が処罰の対象です。

| 具体的なケース | 罰則(営利目的なし) | 罰則(営利目的あり) | |

|---|---|---|---|

| 譲渡・譲受 | ・友人に大麻をわたす ・友人から大麻をもらう ・大麻を販売する ・大麻を購入する など | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |

| 製造 | ・大麻草から大麻製品を作る ・大麻グミやクッキー、大麻リキッドなど | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |

| 輸出入 | ・国外から大麻を持ち込む ・国外へ大麻を持ち出す行為 | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |

| 栽培(※大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法)) | 許可なく大麻草を育てる | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |

これらの行為は、「使用」や「所持」よりもさらに重い罰則が科される場合があります。

たとえば、大麻草を自宅のプランターや畑などで「栽培」する行為は、「所持」罪よりさらに厳しい刑罰が予想されます。営利目的で大麻を輸入したり、海外から郵送してもらったりしても、同様に長期の懲役刑と高額な罰金が科されるでしょう。

大麻関連の犯罪は、複数の行為がつながっていることが多いです。

そのため、一つの犯罪が発覚すると他の犯罪も明らかになるケースも少なくありません。例えば、使用が発覚して尿検査で陽性反応が出ると、所持していた場所や入手経路なども捜査の対象となります。

「使用・所持」などで逮捕された場合でも、捜査によって「製造・輸出入・栽培」が明らかになれば、再逮捕されて厳しい刑事処分が科せられます。

※関連コラム

「大麻の逮捕率は54%?逮捕される4つのケースと早期釈放する方法」

大麻を所持・使用してしまったらグラディアトル法律事務所へご相談ください!

大麻を使用・所持してしまった方は、ぜひグラディアトル法律事務所へご相談ください。

弊所は、数多くの大麻事件を解決に導いてきた実績がある法律事務所です。最短で即日、夜間・土日祝日でもご相談可能な体制で、24時間ご相談を受け付けています。

以下のような状況でお悩みの方は、ぜひご連絡ください。

| ・大麻を使用して尿検査で陽性反応が出てしまった ・大麻の所持で捜査対象になっている ・大麻を使用してしまい逮捕が心配 ・家族が大麻の所持や使用で問題を抱えている ・大麻を所持・使用していないのに疑われている ・知人から大麻を勧められて使用した ・大麻関連の事件に巻き込まれた |

大麻の「所持」と「使用」では、立証方法や具体的な対応が異なります。しかし、どちらの場合でも、初期対応が非常に重要です。

また、社会復帰のためには法的支援だけでなく、医療機関との連携など専門知識も必要となります。

当事務所では、大麻事件に精通した弁護士が、あなたの状況を詳しくお伺いして、大麻事件を解決するために、全力でサポートいたします。

初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

実際にお話をした上で、私たちを信頼できるかどうかご判断いただければと思います。

※関連コラム

「薬物事件に強い弁護士を選ぶ8つのポイントとは?解決事例や費用も紹介」

まとめ

記事のポイントをまとめます。

◉大麻の「所持」とは?

| ・大麻を自宅や車に保管している場合 ・他人の大麻でも管理できる状態なら「所持」となる ・所持しているだけで犯罪が成立する |

◉大麻の「使用」とは?

| ・大麻を吸う・注射する・食べるなどして体内に取り込む行為 ・改正前は「使用」には罰則がなかったが、現在は7年以下の懲役 ・尿検査などで成分が検出されると「使用」の証拠となる |

◉大麻の「使用」と「所持」の違い

| ・「所持」は物的証拠(大麻の現物)が必要なケースが多い ・「使用」は尿検査などで立証されるケースが多い ・「使用」は大麻を摂取する行為 ・「所持」は管理できる状態に置く行為 ・どちらも最大懲役7年、営利目的なら最大懲役10年+罰金 |

◉「使用」「所持」だけではなく、譲渡・譲受、製造、輸出入、栽培も重く処罰される

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。一日も早く事件が解決し、平穏な日常を取り戻せることを願っています。