「少年院とはどのような施設なの?」

「少年院送致が決まった場合、どのくらいの期間少年院に入ることになる?」

「少年院での生活がどうなっているのか知りたい」

お子さんが警察に補導されたり、家庭裁判所に送致されたりすると、「少年院に入れられてしまうのではないか」「少年院でどんな生活を送るのか」と強い不安を抱くご家族も多いと思います。テレビやニュースなどで耳にする「少年院」という言葉ですが、実際にどのような施設なのか、そして少年にとってどのような意味を持つのかを正しく理解している方は少なくありません。

少年院は、処罰を目的とした刑務所とは異なり、社会復帰を目指した教育・矯正を行うための施設です。しかし、どんな少年が入るのか、種類や入所期間、どのようなスケジュールで生活するのかといった具体的な情報は一般にはあまり知られていません。また、退院後の支援や再犯防止の仕組みについても、多くのご家族が不安を感じる部分です。

本記事では、

| ・少年院の定義や目的 ・少年院の種類や入所期間の違い ・少年院での生活や教育内容 |

などをわかりやすく解説します。

「少年院に入るかもしれない」と不安を抱えているご本人やご家族が今後の見通しを立て、冷静に適切な対応を取るための参考にしてください。

目次

少年院とは?

少年院という言葉はよく耳にしますが、実際にはどのような施設で、どのような目的で運営されているのかを正しく理解している人は多くありません。以下では、少年院の定義や役割、さらに入所できる年齢についてわかりやすく説明します。

少年院の定義・目的

少年院とは、犯罪や非行を行った少年に対して、社会復帰を目的とした矯正教育を行う施設です。刑務所のように「懲らしめる」ことを目的とするのではなく、生活指導や学習支援、職業訓練などを通じて、健全な成長と更生を促すことが中心となっています。

少年院での生活は、規律を重んじながらも、将来の自立を見据えた教育プログラムが体系的に組まれている点が特徴です。つまり、少年院は「処罰の場」ではなく「立ち直りのための教育機関」と位置付けられています。

また、入所する少年は窃盗や暴力行為といった非行を犯したケースが多いですが、背景には家庭環境や交友関係の影響が少なくありません。そのため、少年院では「再び非行に走らないようにするための教育的措置」が重視されています。

少年院に入る年齢

少年院に入るのは、家庭裁判所の審判で「少年院送致」という処分が決定された少年です。対象となる年齢は原則として12歳以上20歳未満とされています。

成人年齢の引き下げにより、法律上は18歳で成人となりますが、少年法では18歳・19歳の少年を「特定少年」と定め、引き続き少年法の適用対象としています。

なお、少年院送致後に20歳を超えたとしても、「収容継続」により最長で23歳以下または26歳以下まで少年院に入る可能性があります。

このように、少年院は「未成年だけの施設」ではなく、20歳を超えた若年者も対象に含まれる点が特徴です。

少年院の種類

少年院は、少年の年齢や心身の状態、事件の内容などによって収容先が分けられています。少年一人ひとりに合った矯正教育を行うために、法律で5つの種類が定められているのです。以下では、それぞれの少年院の特徴を解説します。

| 対象年齢 | 対象となる少年 | 主な特徴・教育内容 | |

|---|---|---|---|

| 第一種少年院 | おおむね12歳以上23歳未満 | 心身に著しい障害がない一般の少年 | 基礎的な生活指導・学科指導・職業訓練、人数がもっとも多い |

| 第二種少年院 | おおむね16歳以上23歳未満 | 犯罪傾向が進んだ少年(障害なし) | 厳格な規律のもとで集中的な教育、旧「特別少年院」 |

| 第三種少年院 | おおむね12歳以上26歳未満 | 心身に著しい障害を有する少年 | 医療・心理支援を組み合わせた矯正教育、旧「医療少年院」 |

| 第四種少年院 | 14歳以上16歳未満 | 少年院において刑の執行を受ける者 | 刑事裁判で刑が確定した少年を収容する施設 |

| 第五種少年院 | 18・19歳(特定少年) | 保護観察中に重大違反がある場合 | 2022年新設、社会内で改善困難な場合に短期的な教育処遇 |

第一種少年院

第1種少年院は、心身に著しい障害がなく、おおむね12歳以上23歳未満の少年が対象です。一般的な少年事件の多くはこの類型に振り分けられます。

生活指導や学科指導、職業訓練など幅広い教育を通じて、社会復帰に必要な基礎力を育むのが目的です。旧来の「初等・中等少年院」に相当し、最も人数が多い類型といえます。

第二種少年院

第2種少年院は、心身に著しい障害はないが、犯罪傾向が進んでいる16歳以上23歳未満の少年が対象です。非行傾向が強く、一般的な処遇では再非行のリスクが高いと判断された場合に適用されます。

旧来の「特別少年院」に相当し、厳格な規律のもとで矯正教育が行われるのが特徴です。

第三種少年院

第3種少年院は、心身に著しい障害を有する12歳以上26歳未満の少年が対象です。発達障害や知的障害、精神疾患を持つケースが含まれ、個別的な医療や心理的支援を組み合わせた教育が行われます。

旧来の「医療少年院」に相当し、専門スタッフによる支援体制が整っています。

第四種少年院

第4種少年院は、少年院において刑の執行を受ける者を対象としています。つまり、保護処分ではなく刑事裁判で刑が確定した少年が収容される施設であり、通常の保護処分少年とは区別されます。

第五種少年院

第5種少年院は、特定少年(18歳・19歳)のうち、家庭裁判所で2年間の保護観察を言い渡された後に重大な違反を繰り返した場合などに収容されます。

2022年の少年法改正で新設された制度で、社会内での改善が難しいと判断された場合に、少年院で短期間の教育的処遇を行います。

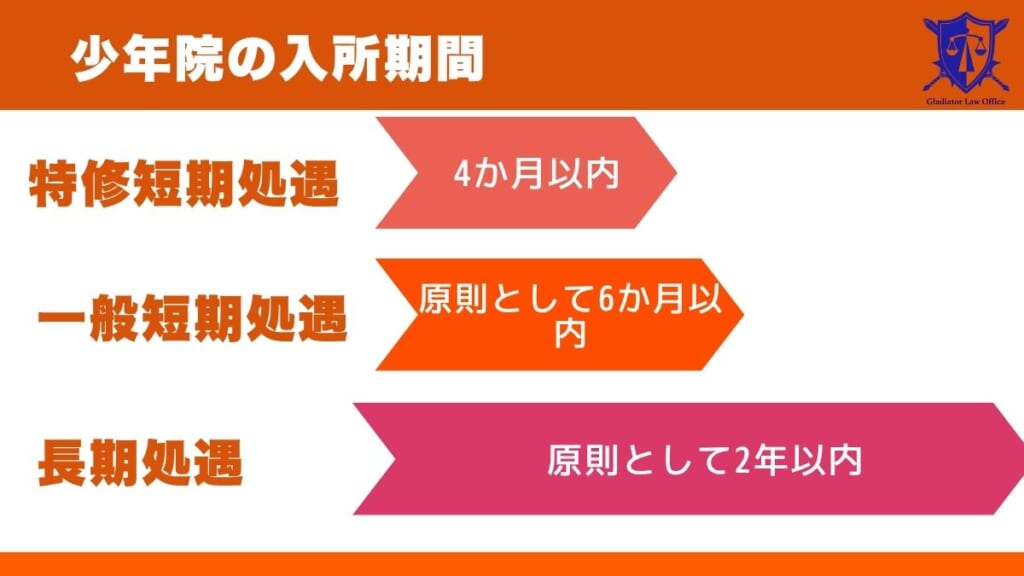

少年院の入所期間

少年院の入所期間は、一律に決まっているわけではなく、少年の年齢や非行の内容、矯正教育の必要性によって異なります。家庭裁判所の審判で「処遇勧告」がなされ、その内容に基づいて少年院での処遇期間が決定されます。以下では、代表的な3つの処遇区分と、その中で想定される期間の目安を説明します。

特修短期処遇|4か月以内

「特修短期処遇」は、比較的軽度の非行に対して適用される制度で、原則として4か月以内に終了します。再非行の可能性が低く、早期に矯正教育を終えることが適切と判断された場合に用いられます。

学習指導や生活指導を中心に、短期間で社会復帰を目指すのが特徴です。

一般短期処遇|原則として6か月以内

「一般短期処遇」は、原則6か月以内での処遇を目安としています。非行の内容が軽いわけではないものの、比較的早期の改善が見込まれる場合に適用されます。

学習・職業訓練・生活習慣の改善などを通じて、半年程度での更生を目指す制度です。

長期処遇|原則として2年以内

「長期処遇」は、原則2年以内を上限として、少年の成長や改善状況に応じて期間を柔軟に設定できる制度です。非行の内容が重い場合や、短期間での改善が難しいと判断される場合に適用されます。

長期処遇の中では、処遇勧告の内容によってさらに期間の目安が分かれています。

| ・比較的短期の処遇勧告……8~10か月程度 |

| ・期間についての処遇勧告なし……おおむね1年程度 |

| ・比較的長期の処遇勧告……1~2年以内 |

| ・相当長期の処遇勧告……2年を超える場合もあり |

このように、長期処遇では少年の立ち直りに必要な教育内容や成長の度合いを踏まえて、柔軟に期間が調整されます。

少年院での1日の生活スケジュール

少年院での生活は、規則正しい日課に基づいて運営されています。食事や学習、作業、運動の時間がきちんと区切られており、規律を守る習慣を身につけることが目的です。ここでは、一般的な平日の1日のスケジュール例を紹介します。

| 時間帯 | 内容 |

|---|---|

| 6:30 | 起床・役割活動 |

| 7:40 | 朝食・自主学習など |

| 8:50 | 朝礼(コーラス・体操) |

| 9:00 | 生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導、運動など |

| 12:00 | 昼食、余暇など |

| 13:00 | 生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導、運動など |

| 17:00 | 夕食・役割活動など |

| 18:00 | 集団討議、教養講座、個別面談、自主学習、日記記入など |

| 20:00 | 余暇など(テレビ視聴など) |

| 21:00 | 就寝 |

このスケジュールはあくまで一例であり、少年院の種類や処遇課程によって多少異なります。ただし、共通しているのは規則正しい生活リズムを徹底し、学習や訓練を通じて社会復帰に必要な力を身につけることです。

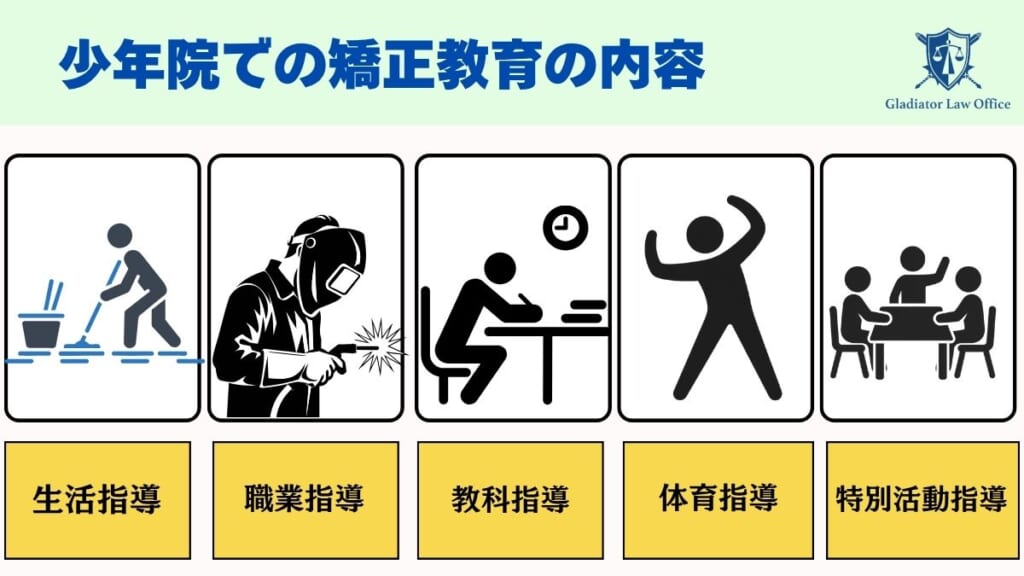

少年院での矯正教育の内容

少年院では、単に規則正しい生活を送るだけでなく、社会復帰に必要な能力や考え方を身につけるための教育が行われています。矯正教育は「生活指導・職業指導・教科指導・体育指導・特別活動指導」の5つを柱として実施され、それぞれの少年の特性や将来像に合わせて組み合わせられます。以下では、それぞれの具体的な内容を説明します。

生活指導

生活指導は、日常生活における基本的な規律やマナーを身につけさせることを目的としています。

挨拶や時間を守る習慣、清掃や整理整頓といった基本的な生活習慣を徹底するほか、規則正しい生活リズムを通じて社会生活の基盤を形成します。グループ討議や個別面接を通じて、自分の行動を振り返る機会も設けられます。

職業指導

職業指導は、社会復帰後に就労できるよう、基礎的な職業技能を身につけるために行われます。

木工、溶接、調理、情報処理などの実習を通じて技能を習得し、資格取得に挑戦できる場合もあります。就労支援は、少年の再犯防止に直結するため、重要な教育分野とされています。

教科指導

義務教育段階を修了していない少年や学習に遅れのある少年を対象に、国語・数学・社会・英語などの基礎学習を行います。必要に応じて通信制高校と連携し、卒業資格を目指す支援もあります。

読み書きや基礎学力を回復することで、自信を取り戻す効果も期待できます。

体育指導

体育指導は、心身の健全な発達と協調性を養うために行われます。体力づくりやスポーツ活動を通じて、健康の保持・増進を図るほか、ルールを守る意識や仲間と協力する態度を育てます。

規律を重んじる団体活動は、少年にとって社会性を学ぶ貴重な機会です。

特別活動指導

特別活動指導では、グループワークや文化活動、ボランティア活動などを通じて、社会性や自立心を育みます。また、被害者の立場を理解する「被害者講話」や「被害者文集」などのプログラムも導入されており、加害行為の重さを実感し反省を深める機会となります。

少年院退院後の生活と再犯防止の支援

少年院を退院したからといって、すぐにすべての問題が解決するわけではありません。退院後の環境やサポート体制が整っていなければ、再び非行に陥る可能性もあります。そのため、少年院では退院後の生活を見据えた準備や支援が行われ、社会復帰を円滑に進めるための仕組みが整備されています。以下では、退院後にどのような支援があるのかを見ていきましょう。

仮退院と保護観察

少年院に収容された少年は、原則として「仮退院」という形で社会に戻ります。仮退院が許可されると、少年は家庭や地域に戻り、保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら生活します。

保護観察期間中は、生活態度や再非行の有無が定期的にチェックされ、改善状況が確認されます。規範的な生活を続ければ仮退院が終了し、正式に退院となりますが、違反行為があれば再収容されることもあります。

生活環境の調整

少年院を退院する際には、生活環境の整備が重要です。家庭裁判所や少年院の職員は、退院後の居住先や就学・就労先を調整し、円滑に社会復帰できるよう支援します。特に、進学や就職は、再犯防止に直結するため、就職先の確保や学校復帰のサポートが重点的に行われます。

また、地域の福祉機関や学校、企業とも連携し、生活基盤を安定させるための支援体制が組まれています。

再非行防止のために家族ができること

少年の更生には、家族の理解と協力が欠かせません。家庭内で安心できる居場所をつくり、日常の生活習慣を一緒に整えることが重要です。

また、再び問題行動の兆しが見られた場合は、早めに家庭裁判所の調査官や弁護士、福祉機関に相談することが望ましいでしょう。家族が孤立せず、外部の専門機関と連携することが、再犯防止の大きな支えとなります。

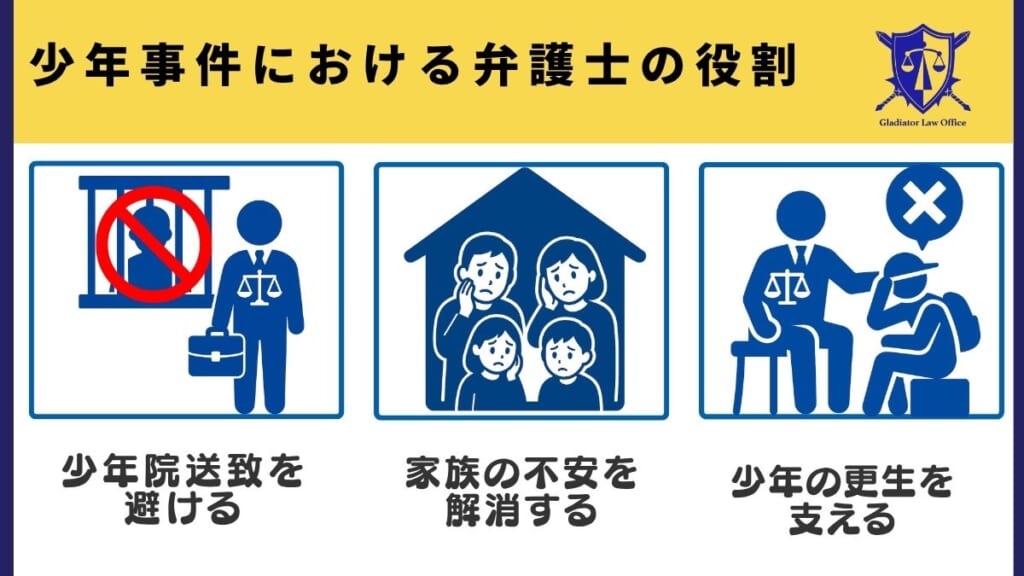

少年事件における弁護士の役割

少年院送致は、少年や家族にとって大きな不安を伴います。しかし、弁護士が関与することで、少年院送致を避けられる可能性が高まるだけでなく、家族の精神的な負担を軽減し、再犯防止のためのサポートも受けられます。以下では、弁護士が少年事件で果たす重要な役割について説明します。

少年院送致を避けるための弁護活動(付添人活動)

少年事件における弁護士は、「付添人」として活動します。付添人は、少年の供述内容を確認し、事件の背景や家庭環境を調査して裁判所に報告するなど、少年院送致を避けるための活動を行います。

たとえば、被害者との示談を成立させたり、保護者の監督体制を強化したりすることで、家庭裁判所に「少年院に送らなくても更生が可能」と示すことができます。これにより、保護観察処分など、少年院送致よりも軽い処分が選択される可能性があります。

家族の不安を解消するためのサポート

少年事件では、突然の逮捕や勾留、家庭裁判所への送致など、家族が想定していなかった事態が次々と起こります。

弁護士は、手続きの流れや今後の見通しを丁寧に説明し、家族の不安を軽減します。また、家庭裁判所での手続きに同席することで、家族が安心して対応できるように支援します。

少年の更生を支えるサポート

弁護士は、少年の処遇が決まった後も、再非行を防ぐための支援を行うことがあります。学校復帰や就職活動に向けたアドバイスを行ったり、地域の支援機関と連携したりすることで、少年が社会復帰しやすい環境を整えます。

また、本人が反省の気持ちを持ち続けられるよう、必要に応じてカウンセリングや教育的プログラムにつなぐ役割も担います。

少年院送致を回避するなら早めにグラディアトル法律事務所相談を

少年院送致を避けるためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。少年事件は、スピード感が求められ、逮捕から家庭裁判所の審判まで短期間で進むのが特徴です。その間に、被害者との示談をまとめたり、家庭での監督体制を整えたりといった具体的な改善策を示せなければ、少年院送致が選択される可能性が高まります。

グラディアトル法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が付添人として活動し、少年院ではなく保護観察などの在宅処分を目指す弁護活動を行っています。被害者への謝罪や示談交渉を適切に進めるほか、家庭環境や学校・職場との連携を通じて、裁判所に「少年院に送致せずとも更生可能」であることを積極的に示していきます。

また、ご家族に対しても、手続きの流れや今後の見通しをわかりやすく説明し、精神的な負担を軽減できるようサポートします。少年院に行かずに済むかどうかは、初動対応の早さによって大きく左右されるため、少しでも不安を感じた段階で弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

少年院は、少年の処罰ではなく更生を目的とした教育機関であり、種類や入所期間、教育内容は多岐にわたります。退院後も仮退院や保護観察を通じて社会復帰が支援されますが、再非行を防ぐには家族や周囲の協力が欠かせません。

そして何より、家庭裁判所の審判に至る前の段階で、弁護士が付添人として関わることが、少年院送致を回避する大きな鍵となります。グラディアトル法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士がご家族とともに最適な解決策を探し、保護観察や在宅処分につなげるための活動を行っています。

「少年院に行かせたくない」「どう対応すればいいかわからない」と不安を感じたら、一人で悩まずに早めにグラディアトル法律事務所へご相談ください。