「少年審判で不処分になるのはどのようなケース?」

「少年審判で不処分になる割合を知りたい」

「少年審判で不処分を目指すためにできることとは?」

少年事件が家庭裁判所に送致されると、審判の結果によって「保護観察」や「少年院送致」といった処分が下されることがあります。しかし、すべての事件で処分が科されるわけではなく、一定のケースでは「不処分」となることもあります。

「不処分」とは、審判の結果として特別な処分を科さずに手続を終了させる決定です。少年が深く反省している場合や、保護者の監督体制が十分である場合などに選択されることが多く、少年の将来に大きな影響を及ぼす重要な結論といえます。

なお、少年審判において不処分となる割合は全体の約17.1%にのぼり、審判不開始と合わせると全体の65%以上が「処分を科されない」形で終了しています。つまり、適切な対応をとれば、不処分の獲得は十分に現実的な選択肢といえるのです。

本記事では、

| ・少年審判における不処分の意味や審判不開始との違い ・不処分が選択される典型的なケース ・少年審判の手続の流れ |

などをわかりやすく解説します。

お子さんの将来に関わる重要な局面だからこそ、正しい知識を持ち、早めに専門家へ相談することが大切です。

目次

少年審判における不処分とは

少年審判では、家庭裁判所が少年の行為や生活環境を調査したうえで、将来の更生に向けた処分を決定します。処分の内容には、「保護観察」や「少年院送致」のほかに、処分を行わずに審判が終了する「不処分」があります。以下では、不処分の意味や、よく混同される「審判不開始」との違いについて説明します。

不処分の定義

少年審判における「不処分」とは、家庭裁判所が審判を行った結果、少年に対して保護観察や少年院送致などの保護処分を科さずに手続きを終了させる決定をいいます。

家庭裁判所は、少年の非行事実の有無や更生の可能性、保護者の監督能力、被害弁償の有無などを総合的に判断し、特別な処分を科さなくても更生が期待できると判断された場合、不処分が選択されます。

不処分が決定されれば、少年は処分歴を負うことなく、通常の生活へと戻ることができます。将来への影響を最小限にとどめるという意味で、保護者や少年本人にとって極めて重要な決定といえます。

不処分と審判不開始の違い

不処分と混同されやすい制度に「審判不開始」があります。どちらも「処分を科さない」点では同じですが、判断のタイミングと意味が異なります。

| ・審判不開始家庭裁判所が審判を開く前の段階で、事件を終了させる決定をいいます。証拠不足や非行事実が認められない場合、または審判に付する必要がないと判断された場合に選択されます。 ・不処分家庭裁判所が実際に審判を開いたうえで、少年や保護者からの聴取、調査官の報告などを踏まえ、「処分を科す必要がない」と結論づけた場合に選択されます。 |

つまり、審判に至る前に終結するのが「審判不開始」、審判を経て終結するのが「不処分」です。

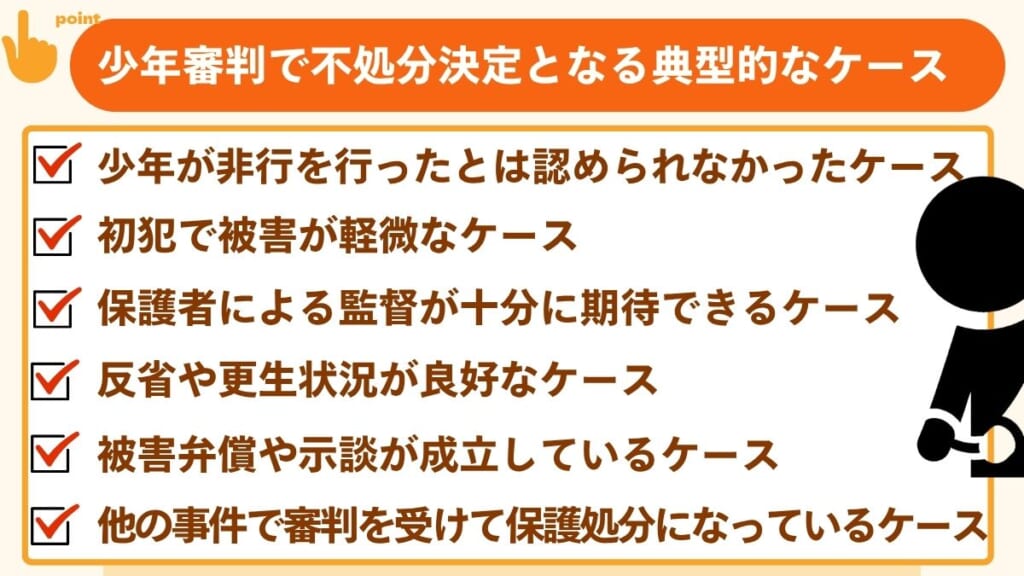

少年審判で不処分決定となる典型的なケース

少年審判において不処分が選択されるのは、裁判所が「処分を科さなくても十分に更生が期待できる」と判断したときです。以下では、不処分決定となる可能性がある典型的なケースを紹介します。

少年が非行を行ったとは認められなかったケース

そもそも非行事実が証拠によって十分に裏付けられていない場合、処分を科す理由がありません。審判の結果、少年が非行を行ったと認められなければ不処分とされます。この場合は「事実上の無罪」ともいえる扱いで、少年の将来に影響を残さない点で非常に重要です。

初犯で被害が軽微なケース

少年審判では、少年が初めて非行に及んだ場合や被害が軽微で社会的影響が小さい場合には、不処分となることがあります。たとえば、万引きや軽度の器物損壊など、比較的軽い非行であって、再犯の可能性が低いと判断されれば不処分となる可能性が高いでしょう。

保護者による監督が十分に期待できるケース

家庭裁判所は、少年の今後を支える環境が整っているかを重視します。

保護者が責任を持って監督し、生活態度の改善を指導できると認められる場合には、あえて保護処分を行わなくてもよいと判断されることがあります。

家庭の協力体制が整っていることは、不処分獲得に大きく影響する事情といえます。

反省や更生状況が良好なケース

少年本人が真摯に反省し、更生への努力を重ねている場合も、不処分の可能性が高まります。

たとえば、学校に通い直している、アルバイトを始めた、地域活動に参加しているなど、前向きな生活改善の実績が認められれば、「処分を科さなくても十分」と判断されることがあります。

被害弁償や示談が成立しているケース

被害者への謝罪や被害弁償、示談の成立は、裁判所の判断に大きく影響します。

被害者が許している場合や損害が回復している場合には、少年に処分を科さずとも社会復帰が可能と判断されやすく、不処分に直結する重要な要素となります。

他の事件で審判を受けて保護処分になっているケース

少年がすでに他の事件で審判を受け、保護観察や少年院送致などの処分が決定している場合、同じ少年に対して重ねて処分を行う必要がないと判断され、不処分とされることがあります。この場合、処分そのものは免れませんが、対象となる事件については「不処分」という扱いになります。

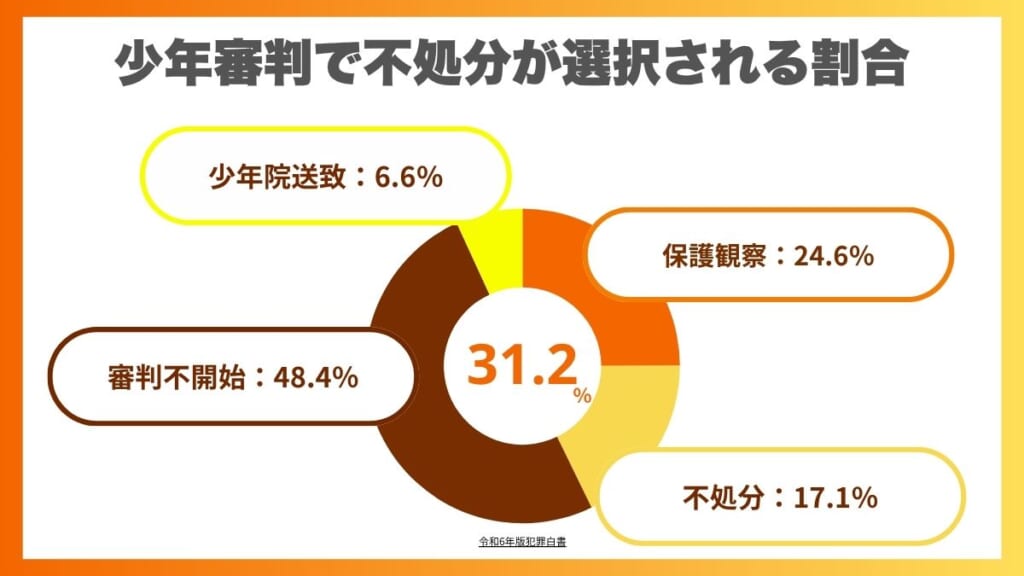

少年審判で不処分が選択される割合は17.1%

少年審判で「不処分」とされるのは、決して珍しいことではありません。むしろ、家庭裁判所での審判が行われても、処分に至らないケースは相当数存在します。

令和6年版犯罪白書(P133)によると、家庭裁判所での少年審判における決定結果の割合は、以下のとおりです。

| ・不処分:17.1% |

| ・保護観察:24.6% |

| ・少年院送致:6.6% |

| ・審判不開始:48.4% |

この統計からわかるように、不処分と審判不開始を合わせると全体の65.5%に達しており、実に3人に2人程度が処分を科されない形で事件が終結しているのです。

一方で、保護観察は全体の約4分の1、少年院送致は1割にも満たない割合にとどまっています。つまり、少年審判は必ずしも厳しい処分につながるものではなく、少年の反省や環境次第で不処分が選択される余地が十分にあるといえます。

少年審判で不処分決定が出るまでの流れ

少年審判で不処分を得るまでには、通常の刑事事件とは異なる特有の手続きが存在します。少年事件は「処罰」ではなく「保護」を目的としているため、少年の更生を前提にしたプロセスが組まれているのです。以下では、逮捕から家庭裁判所での審判までの流れを説明します。

逮捕・勾留

少年が犯罪を疑われた場合、警察は必要に応じて逮捕することがあります。

ただし、成人事件と異なり、少年の勾留は「やむを得ない場合」に限って認められており、原則として安易に長期拘束されることはありません。

警察や検察は、少年の年齢や環境、事件の性質を考慮しながら、家庭裁判所への送致を前提に手続きを進めます。

家庭裁判所への送致

逮捕された身柄事件だけでなく在宅事件でも、少年事件は、すべて家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。

家庭裁判所は、送致を受けると、調査官による生活環境や性格傾向の調査を開始します。この段階で、保護者や学校の協力体制、反省の有無などが重要視され、後の不処分判断に大きく影響します。

観護措置(少年鑑別所)

必要に応じて、家庭裁判所は観護措置をとり、少年を少年鑑別所に収容します。観護措置の期間は原則2週間ですが、必要に応じて延長される場合もあります。

ここで心理検査や行動観察が行われ、少年の性格、生活態度、再非行の可能性などが調査されます。

不処分の可能性を高めるには、鑑別所での生活態度や更生意欲の示し方も重要です。

家庭裁判所の審判

最終的に家庭裁判所が審判を開き、少年本人や保護者の意見を聴取し、調査官の報告を踏まえたうえで結論を出します。ここで「保護処分が不要」と判断されれば、不処分決定が言い渡されます。

審判では、被害弁償の有無や家庭の監督体制、少年の反省状況などが総合的に考慮されます。弁護士が意見書を提出したり、少年や保護者の改善努力を示したりすることで、不処分の可能性を高めることができます。

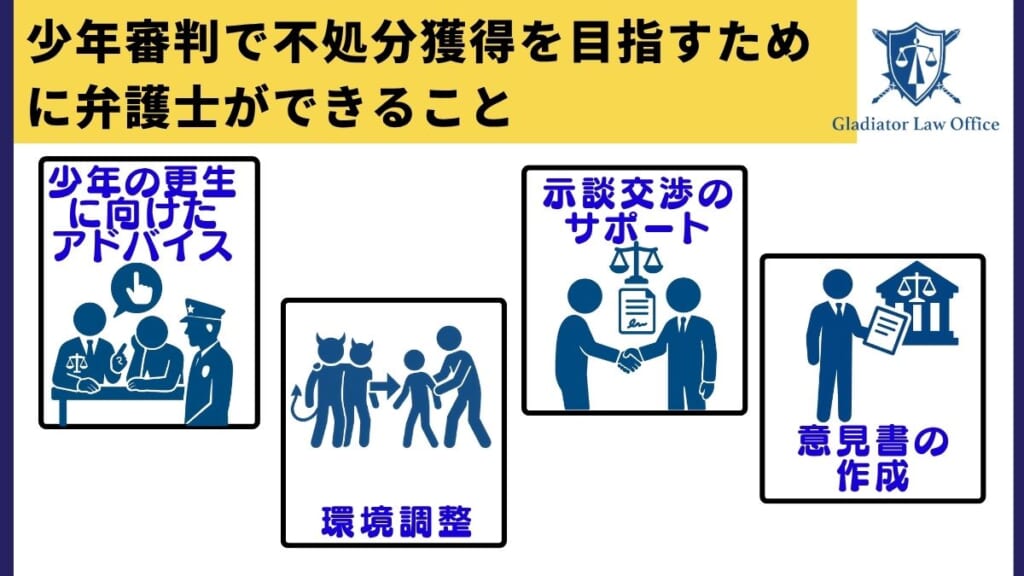

少年審判で不処分獲得を目指すために弁護士ができること

少年審判で不処分を目指すには、少年本人や保護者の努力だけでは限界があります。家庭裁判所は多角的な観点から判断を行うため、法的知識や交渉力を持つ弁護士のサポートが不可欠です。以下では、少年審判で不処分獲得を目指すために弁護士が具体的にできることを紹介します。

少年の更生に向けたアドバイス・サポート

弁護士は、少年が更生に向けてどのような行動を取るべきかを具体的に助言します。

学校への復学、アルバイトや地域活動への参加、生活習慣の改善など、裁判所に好意的に評価されやすい行動をアドバイスし、実行をサポートします。

このような取り組みが「処分を科さずとも更生可能」と判断される根拠になります。

保護者と協力した環境調整

家庭裁判所は、保護者による監督能力を重視します。

弁護士は、保護者と協力し、家庭での生活指導方針や監督体制を整備する支援を行います。たとえば、生活リズムの管理、交友関係の見直し、学校や職場との連携体制づくりなどを具体的に計画し、裁判所に提出する資料に反映させます。

被害者との示談交渉

被害者への謝罪や被害弁償が行われているかどうかは、不処分を得られるかに直結します。

弁護士は、少年や保護者に代わって被害者と交渉を行い、円満な解決に導く役割を担います。示談が成立すれば、被害感情が和らぎ、家庭裁判所も「処分を科す必要がない」と判断しやすくなります。

家庭裁判所に提出する意見書の作成

弁護士は、少年の更生状況や家庭の監督体制、被害弁償の有無などを整理した意見書を作成し、家庭裁判所に提出します。この意見書は、裁判所が不処分を選択するうえで重要な判断材料となります。

法的な観点から適切に主張を組み立てることで、少年や保護者の努力を最大限にアピールすることができます。

少年審判で不処分を目指すならグラディアトル法律事務所に相談を

少年審判で不処分を獲得するためには、少年本人や保護者の努力だけでは十分ではありません。家庭裁判所は、少年の反省や更生の可能性を評価するだけでなく、生活環境、被害弁償の有無、監督体制など多くの要素を総合的に判断します。そのため、適切な資料の準備や裁判所へのアピールの仕方を誤ると、本来は不処分となり得る事案でも、保護観察などの処分に至ってしまうリスクがあります。

グラディアトル法律事務所では、これまで多数の少年事件を取り扱ってきた経験を活かし、以下のようなサポートを行っています。

・少年や保護者へのカウンセリングを通じた更生支援

・学校・家庭・地域と連携した生活環境の調整

・被害者との示談交渉や謝罪のサポート

・裁判所に提出する意見書の作成と説得的な主張

こうしたサポートを受けることで、不処分獲得の可能性を高めることができます。

また、少年事件は早期対応が何よりも重要です。弁護士への相談が遅れれば遅れるほど、更生のための取組や被害者対応が不十分になり、裁判所に好意的に評価されにくくなります。

お子さんの将来に関わる重大な局面だからこそ、経験豊富な弁護士の助力を得ることは大きな安心につながります。もしご家族が少年事件に直面し、不処分の獲得を目指したいとお考えなら、ぜひ一度グラディアトル法律事務所にご相談ください。

まとめ

少年審判における「不処分」とは、家庭裁判所が審判を行ったうえで処分を科さずに事件を終結させる決定です。初犯で被害が軽微な場合や保護者の監督体制が整っている場合、被害弁償や示談が成立している場合などに不処分となる可能性があります。

統計的にも、不処分や審判不開始を合わせると全体の6割以上が処分なしで終了しており、決して珍しい結論ではありません。

ただし、不処分を得るには、反省や更生の意思を具体的に示すこと、被害者対応を適切に行うことなどが重要です。専門的なサポートを受けることで、不処分獲得の可能性をより高めることができます。

少年事件でお悩みの方は、豊富な経験を持つグラディアトル法律事務所へぜひご相談ください。