「少年審判はどのような流れで進行するの?」

「少年審判ではどのような処分が下される?」

「少年審判における保護者や弁護士の役割を知りたい」

少年事件が発生すると、警察や検察の捜査を経て、最終的に家庭裁判所で「少年審判」が開かれることがあります。少年審判は、成人の刑事裁判とは異なり、少年の非行の事実や背景を調べ、今後の健全な成長のためにどのような処遇が適切かを判断する手続きです。しかし、初めて少年審判に臨むご本人や保護者にとっては、手続きの流れや当日の進み方が分からず、大きな不安を感じる方も少なくありません。

そのような不安を払拭するためには、少年審判の仕組みや流れをあらかじめ理解しておくことが大切です。

本記事では、

| ・少年審判の基本的な仕組み ・少年審判に至るまでの手続きと当日の具体的な流れ ・審判後に出される処分の種類 |

などをわかりやすく解説します。

少年審判を控えて不安を感じている方や子どもを支えたいと考える保護者の方にとって、役立つ指針となる内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

目次

少年審判とは?

少年審判とは、20歳未満の少年が犯罪や非行を行ったと疑われる場合に、家庭裁判所で行われる手続きのことをいいます。

成人の場合は刑事裁判にかけられ、有罪であれば刑罰が科されますが、少年審判はあくまでも「少年の健全な育成」を目的としており、刑罰による処罰ではなく教育的な措置や更生支援が中心となります。

少年審判は公開されず、審判廷には少年本人、保護者、付添人(弁護士)、調査官など限られた関係者のみが立ち会います。これは少年のプライバシーを守り、社会復帰の妨げとならないよう配慮されているためです。少年審判は、単に過去の非行を裁く場ではなく、今後の生活をどう立て直すかを一緒に考える重要な機会なのです。

少年審判までの手続きの流れ

少年事件は、通常の刑事事件と同様に警察の捜査から始まりますが、その後は家庭裁判所を中心とする特別な手続きに移行します。以下では、少年審判に至るまでの一般的な流れを確認しておきましょう。

逮捕・勾留

少年が犯罪を行った疑いがあり、逃亡または証拠隠滅のおそれがある場合は、警察が逮捕し取り調べを行います。逮捕された場合、原則として48時間以内に検察庁に送致され、その後24時間以内に家庭裁判所に送致されるかどうかが判断されます。成人の場合は「起訴・不起訴」の判断が中心ですが、少年の場合は原則としてすべての事件が家庭裁判所に送られ、刑罰を科すかどうかではなく「更生に向けた処遇」を検討することになります。

なお、必要があると判断された場合には、勾留(10日間、最長20日間)が認められることもありますが成人の刑事事件とは異なり、やむを得ない場合でなければ認められません。

家庭裁判所への送致

検察官は、少年事件を受け取ると、原則すべての事件を家庭裁判所に送致します(全件送致主義)。家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所調査官が少年や保護者に面接を行い、家庭環境や性格、生活歴などを調べます。

これは、単に非行事実の有無を判断するだけでなく、再非行を防止するための適切な処分を検討するための重要な調査です。

観護措置(少年鑑別所)

家庭裁判所の裁判官が必要があると判断した場合、少年は「観護措置」により少年鑑別所に収容されます。観護措置は、原則として2週間ですが、1回更新が認められると最大で4週間となり、重大事件では最長8週間に及ぶこともあります。通常は4週間の収容となるケースが多く、この期間に少年の心理状態や性格傾向、行動特徴などが専門的に調査されます。調査結果は審判の判断材料として利用されるため、非常に重要です。

観護措置中は、保護者の面会や弁護士の接見が可能であり、少年にとって大きな支えとなります。

家庭裁判所の審判

調査を経て、家庭裁判所は審判を開くかどうかを決定します。審判が開かれると、裁判官が非行事実や処分の相当性について審理し、最終的な処分を決定します。

少年審判は非公開で行われ、少年本人・保護者・付添人(弁護士)などが立ち会います。当日の進行は成人の刑事裁判とは大きく異なり、少年の心情や家庭の状況に重点を置いて進められるのが特徴です。

少年審判の当日の流れ

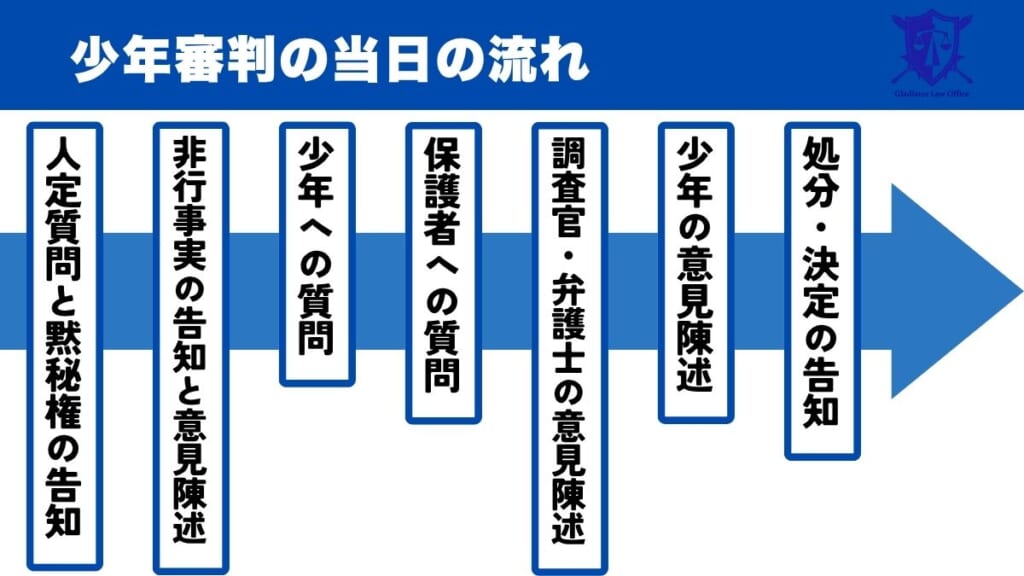

家庭裁判所で開かれる少年審判は、成人の刑事裁判と比べると雰囲気が柔らかく、少年の心理的負担に配慮した形で進められます。しかし、手続きの中では裁判官や調査官からの質問に答える必要があり、保護者や弁護士も意見を述べる場面があります。以下では、当日の一般的な進行を確認しておきましょう。

人定質問と黙秘権の告知

審判の冒頭では、裁判官が少年に対して名前や生年月日、住所などを確認する「人定質問」が行われます。その後、黙秘権があることや、自由に意見を述べられることが説明されます。

少年が安心して手続きに臨めるよう、裁判官が丁寧に伝えるのが特徴です。

非行事実の告知と意見陳述

次に、裁判官が検察官から送られてきた記録をもとに「どのような非行があったのか」を少年に告げます。これを「非行事実の告知」と呼びます。その後、少年や付添人(弁護士)が事実についての意見を述べる機会があります。

非行事実を認めるか否認するかによって、その後の進行も変わってきます。

少年への質問

裁判官や調査官が少年本人に対して質問を行います。質問内容は、事件当時の状況や気持ち、現在の反省の有無、将来の生活設計など多岐にわたります。これは、単に非行を確認するだけでなく、再非行を防ぐためにどのような環境改善や処遇が必要かを見極めるための重要な過程です。

保護者への質問

少年審判では、保護者の役割も大きいため、保護者に対する質問も行われます。家庭環境やこれまでの養育状況、事件に至った経緯に関する認識、今後どのように少年を支えていくつもりかなどを問われます。

保護者が少年の更生に向けて適切なサポートができることを示すことは、審判の結果に大きな影響を与えます。

調査官・付添人(弁護士)の意見陳述

家庭裁判所調査官は、事前に行った調査の結果を踏まえ、少年にどのような処遇が適切かについて意見を述べます。付添人である弁護士は、少年の権利を守る立場から、処分の軽減や不処分の獲得に向けた主張を行います。少年の更生可能性や家庭の支援体制を具体的に示すことが重要です。

少年の意見陳述

最後に、少年本人が自分の言葉で意見を述べる機会が与えられます。反省の気持ちや今後の生活への決意を表明することは、裁判官の心証に大きく影響します。形式的な言葉ではなく、率直な気持ちを伝えることが求められます。

処分・決定の告知

一連の手続きを経て、裁判官はその場で処分内容を告げます。ただし、事案が複雑な場合や追加調査が必要な場合は、後日に決定が出されることもあります。

処分の内容によっては、その後の生活に大きな影響を与えるため、弁護士や保護者の支援を受けながら冷静に受け止めることが大切です。

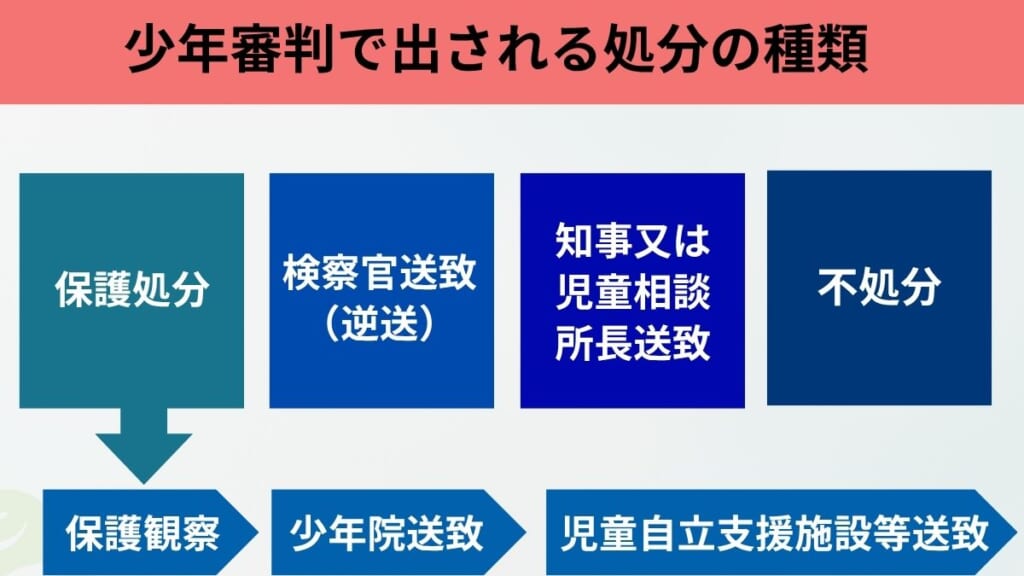

少年審判で出される処分の種類

少年審判では、裁判官が少年の非行事実や生活環境、調査官の報告、弁護士や保護者の意見などを踏まえて処分を決定します。処分にはいくつかの種類があり、少年の更生にとって最適な措置が選択されます。以下では、少年審判で出される処分の内容を確認しておきましょう。

保護処分

少年審判で最も多く言い渡されるのが「保護処分」です。少年の更生を促し、再非行を防ぐために必要な教育的措置が取られます。

①保護観察

少年が自宅に戻って生活しながら、保護観察官の指導や定期的な面接を受ける処分です。学校生活や家庭環境を維持しつつ、更生を目指す方法であり、再非行のリスクが比較的低い場合に選択されます。

②少年院送致

非行が重い場合や家庭での監督が難しいと判断された場合、少年院に送致されます。少年院では規則正しい生活や職業訓練、教育プログラムを通じて改善を図ります。

収容期間は、事件内容や少年の状況によって異なります。

③児童自立支援施設等送致

家庭での生活が困難だが、少年院に収容するほど重大でないと判断された場合に利用されます。施設での集団生活や学習支援を通じて、社会復帰を目指す処分です。

検察官送致(逆送)

少年の事件が重大であり、刑事責任を問うべきと判断された場合には、家庭裁判所から検察官に送致されます(いわゆる「逆送」)。

その後は、成人と同様に刑事裁判にかけられ、有罪となれば刑罰が科されます。

知事または児童相談所長送致

非行事実が比較的軽微で、行政による支援が適切と判断される場合には、都道府県知事または児童相談所長に送致されます。

児童福祉の観点から指導・保護が行われるため、家庭裁判所での審判による処分よりも軽い対応となることが多いです。

不処分

裁判官が「保護処分の必要がない」と判断した場合、審判は不処分で終了します。

すでに十分に反省している、家庭や学校の環境が改善されているなどの場合に選択されることがあります。不処分となれば、審判後に特別な制限は課されません。

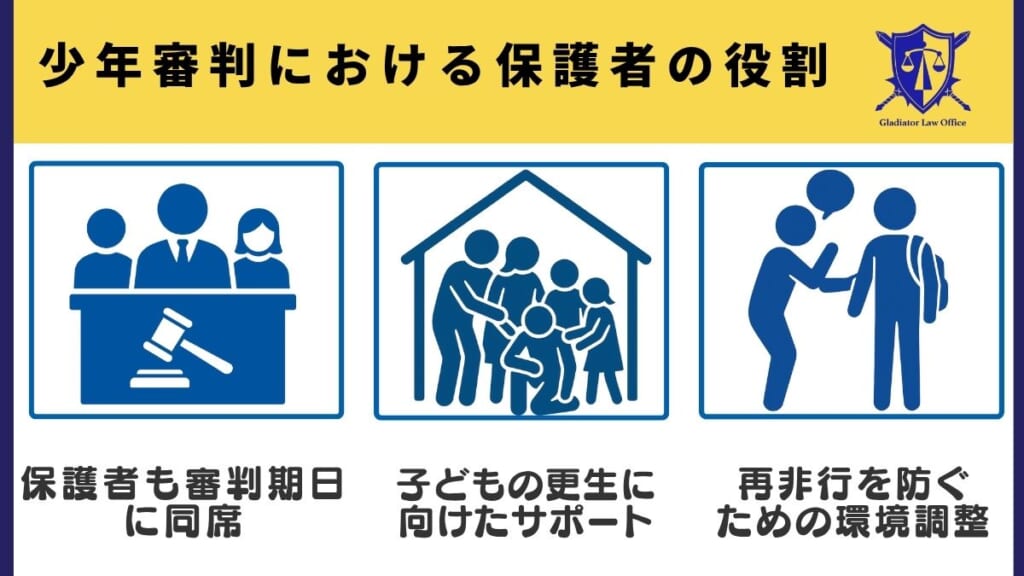

少年審判における保護者の役割

少年審判は、少年本人だけでなく、その家庭環境や保護者の姿勢も重要な判断材料となります。裁判官は、保護者がどれだけ真剣に少年の更生を支えられるかを見極めたうえで処分を決定するため、保護者の関わり方が処分内容に影響することも少なくありません。以下では、少年審判で保護者が果たすべき役割について説明します。

保護者も審判期日に同席する必要がある

少年審判は、非公開で行われますが、少年本人に加えて保護者の同席が義務付けられています。保護者は、審判廷で裁判官から質問を受け、家庭での指導状況や今後の対応方針について説明することが求められます。

家庭での監督体制がしっかりしていると判断されれば、処分が軽くなる可能性もあります。

少年の更生に向けたサポート

保護者は、審判に立ち会うだけでなく、日常生活においても少年の更生を支える役割を担います。具体的には、生活リズムの改善、学校や就労先への復帰支援、友人関係の見直しなどが挙げられます。

また、少年が反省の気持ちを持ち続けられるよう、日々の声かけや相談に応じることも大切です。裁判所は「家庭の支援があれば更生可能」と判断すれば、不処分や保護観察といった比較的軽い処分を選ぶ傾向があります。

再非行を防ぐための環境調整

再非行を防ぐためには、保護者による生活環境の調整が欠かせません。非行に関わる交友関係を避けさせる、スマートフォンやSNSの利用ルールを見直す、家族とのコミュニケーションを増やすなど、具体的な取り組みが必要です。

裁判官は、こうした再発防止策を保護者がどの程度実践できるかを重視しており、誠実な姿勢は処分の判断にも好影響を与えます。

少年審判における弁護士の役割

少年審判において、弁護士は「付添人」として少年の権利を守り、更生に向けた道筋を整える重要な役割を担います。少年は、自分の立場や権利を十分に理解できないことも多いため、弁護士が寄り添い、法的な視点からサポートすることが欠かせません。以下では、少年審判で弁護士が果たす具体的な役割を見ていきましょう。

付添人として少年の権利を守る

少年事件では、本人がまだ成長過程にあり、自分の権利を十分に理解して行使することが難しい場合が少なくありません。そのため、弁護士が「付添人」として寄り添い、少年が不利益を受けないように保護することが極めて重要です。

具体的には、審判廷において裁判官からの質問に少年が緊張や誤解から不利な答えをしてしまわないようサポートし、少年の真意や反省の気持ちを適切に伝えられるよう補助します。少年自身が意見を述べにくい場面では、付添人が代弁し、処分に直結する重要な事情(反省の深さ、家庭環境の改善、将来の進路など)を裁判所に伝えるのも役割の一つです。

処分の軽減や不処分獲得に向けた活動

弁護士は、審判で少年に有利となる事情を積極的に主張します。具体的には、反省の態度、被害弁償や示談の成立、家庭での監督体制の改善などを裁判所に伝えることで、保護観察や不処分といった軽い処分を目指します。

重大事件の場合でも、直ちに少年院送致とするのではなく試験観察の利用を提案するなど、より適切な処遇を引き出すための働きかけを行います。

保護者と連携し、再犯防止・更生を支援する

弁護士は、少年本人への支援だけでなく、保護者との連携も重視します。

保護者が裁判所で適切に対応できるようアドバイスしたり、家庭での監督方法を一緒に検討したりすることで、再非行を防ぐ体制を整えます。

また、審判後の進学や就職、生活環境の調整に関しても、関係機関と協力しながら支援を続けることがあります。

少年審判に関するよくある質問(Q&A)

少年審判は非公開で行われるため、具体的なイメージを持ちにくく、不安を抱える方も少なくありません。以下では、保護者や少年本人からよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

学校に少年審判のことは知られる?

少年審判は、原則として学校や外部の第三者に通知されることはありません。

ただし、少年が学校に通っている場合、出席状況などを調査するために家庭裁判所調査官が学校関係者に聞き取りを行うことはあります。この場合でも、プライバシーには十分配慮され、必要最小限の範囲にとどまります。

少年審判にはどのような服装で臨めばいい?

少年審判は、裁判所で行われる正式な手続きですので、派手な服装やラフすぎる服装は避けたほうがよいでしょう。制服や落ち着いた私服(シャツ・ジャケットなど)が望ましく、保護者もフォーマルに近い服装で臨むことが推奨されます。

服装は、裁判官の印象にも影響を与える可能性があるため、真摯な態度が伝わる格好を心がけましょう。

少年審判の判決(決定)はいつ決まる?

事件が軽微で事実関係に争いがなければ、その日の審判期日に処分が言い渡されることが多いです。一方、非行事実が否認されている場合や、追加調査が必要な場合には、後日改めて決定が出されることもあります。

処分決定のタイミングは事件内容や調査結果によって異なるため、弁護士に確認しておくと安心です。

少年審判に付添人(弁護士)は必ず必要なの?

法律上、付添人を必ず付けなければならないわけではありません。

ただし、弁護士がいないと、少年の権利が十分に守られなかったり、処分が重くなったりする可能性があります。特に、逆送の可能性がある重大事件や、非行事実を争うケースでは、付添人の存在が少年の将来に大きな影響を及ぼします。

少年や保護者が不安を抱えている場合は、早めに弁護士に相談することを強くおすすめします。

少年審判の付添人はグラディアトル法律事務所にお任せください

少年事件は、処分の内容によって少年の将来に大きな影響を及ぼします。家庭裁判所での審判は教育的な側面が強いとはいえ、少年院送致や逆送によって刑事裁判にかけられる可能性もあるため、専門的な対応が不可欠です。そこで重要となるのが、少年事件に精通した弁護士の存在です。

グラディアトル法律事務所では、これまで数多くの少年事件を取り扱い、保護観察や不処分といった少年に有利な結果を導いてきた実績があります。事件の背景や少年の反省状況を丁寧に裁判所へ伝えることで、処分の軽減を図るとともに、保護者と連携して再非行を防ぐ体制を整えます。また、鑑別所での生活や学校復帰、就職支援など、審判後の更生に向けたサポートにも注力しています。

初めて少年事件に直面したご家族は、多くの不安を抱えていることでしょう。当事務所では、早期の段階から相談を受け付け、事件対応や審判に向けた準備を一緒に進めていきます。少年審判を控えて不安を感じている方は、ぜひ一度グラディアトル法律事務所にご相談ください。

まとめ

少年審判は少年の将来を左右する重要な手続きであり、処分内容は家庭の姿勢や弁護士の関与によって大きく変わります。

グラディアトル法律事務所では、数多くの少年事件に対応してきた経験を活かし、不処分や処分の軽減を目指すとともに、更生に向けた支援も行っています。ご家族だけで抱え込まず、ぜひ当事務所にご相談ください。