「少年鑑別所とはどのような施設なの?」

「少年鑑別所に収容されるまでの流れや期間を知りたい」

「少年鑑別所での生活はどうなっている?」

お子さんが少年事件を起こしてしまった場合、「少年鑑別所に入ることになった」と聞いて不安や戸惑いを抱えるご家族は少なくありません。少年鑑別所とは、犯罪や非行に関わったと疑われる少年を一時的に収容し、その心身の状況や生活環境を調査するための施設です。少年院や刑務所とは異なり、少年の処遇を決めるために短期間利用される点が大きな特徴です。

しかし、「どんな基準で収容されるのか」「どのくらいの期間収容されるのか」「収容中に親は何ができるのか」といった具体的な情報は、一般にはあまり知られていません。正しい知識を持たないまま不安を募らせてしまう親御さんも多いでしょう。

本記事では、

| ・少年鑑別所の役割や少年院との違い ・少年鑑別所に収容される基準や期間 ・子どもが少年鑑別所に収容された場合に親ができるサポート方法 |

などについてわかりやすく解説します。

お子さんの将来に関わる大切な局面だからこそ、正しい理解を持ち、冷静に対応していきましょう。

目次

少年鑑別所とは?

少年鑑別所は、非行や犯罪に関わったと疑われる少年が一時的に収容される施設です。家庭裁判所が適切な処分を決めるために、少年の性格や生活環境を調査する場として設けられています。懲罰や矯正教育を行うのではなく、あくまで処遇判断のための調査機関という位置づけです。以下では、少年鑑別所の役割と少年院の違いを説明します。

少年事件における少年鑑別所の役割

少年事件において、家庭裁判所は「どのような処分が最も適切か」を決定します。そのためには、少年本人の心理状態や性格、家庭環境などを客観的に把握することが欠かせません。

少年鑑別所では、心理学や教育学、精神医学などの専門知識を持つ職員が調査を行い、その結果を家庭裁判所へ報告します。たとえば「一時的な反抗心による非行か」「継続的な犯罪傾向があるのか」といった点を明らかにし、保護観察や少年院送致などの処遇を決める重要な資料となります。

このように、少年鑑別所は「処分を決めるための専門的な診断機関」として機能しているのです。

少年院との違い

少年鑑別所と混同されやすい施設に「少年院」がありますが、役割は大きく異なります。

| 少年鑑別所 | 少年院 | |

|---|---|---|

| 目的 | 家庭裁判所が処分を決めるための調査 | 保護処分として矯正教育を行う |

| 収容時期 | 審判前(観護措置による一時的収容) | 審判後(家庭裁判所の決定により送致) |

| 収容期間 | 原則2〜4週間程度 | 数か月~数年程度 |

| 主な内容 | 心理検査・面接調査・行動観察 | 生活指導・学習支援・職業訓練 |

| 位置づけ | 調査機関 | 矯正教育機関 |

このように、少年鑑別所は「処分を決めるための調査の場」、少年院は「処遇を実施する矯正教育の場」と目的がはっきり分かれています。両者を正しく区別して理解しておくことが重要です。

少年鑑別所に収容されるのはどのようなケース?|観護措置決定の基準

少年鑑別所に収容されるのは家庭裁判所が「観護措置」を決定した場合です。観護措置とは、少年を一時的に鑑別所へ入れて調査を行うための措置をいいます。収容は、あくまで例外的に行われるものであり、家庭裁判所が必要性を認めた場合に限られます。

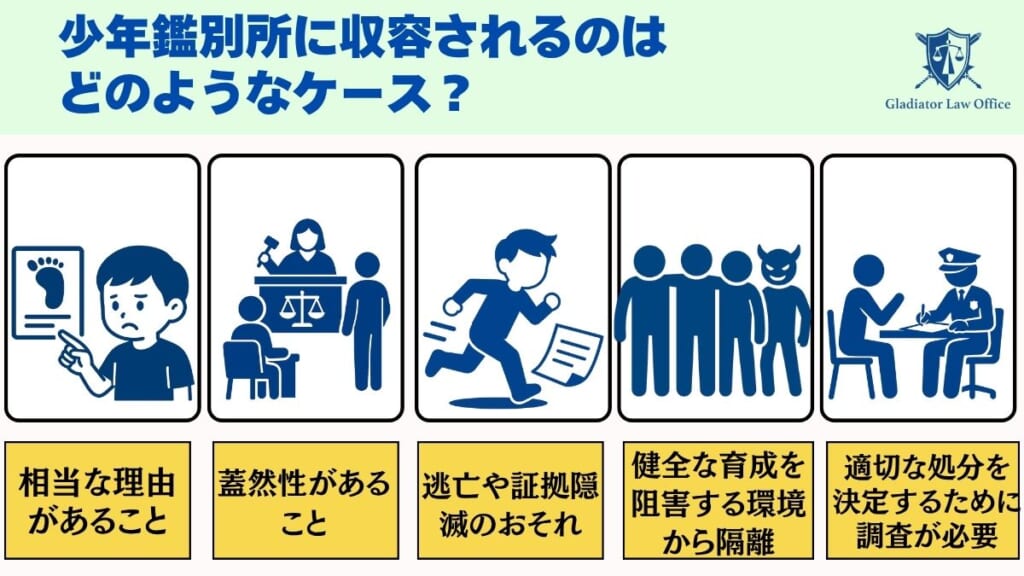

観護措置を行うには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

少年の非行を疑うに足りる相当な理由があること

少年が犯罪や非行を行ったと疑われる「相当な理由」が必要です。

これは刑事手続における逮捕や勾留と同じように、単なる噂や憶測では足りず、具体的な証拠や供述などが求められます。

少年審判を行う蓋然性があること

家庭裁判所で実際に少年審判が開かれる可能性があることが必要です。軽微な事案で不処分になる可能性が高い場合などは、わざわざ鑑別所に収容する必要性は低いと判断されます。

逃亡や証拠隠滅のおそれがあること

少年を家に帰すと逃亡する可能性がある、または関係者と口裏合わせをするなど証拠を隠滅する危険がある場合には、観護措置がとられる可能性が高まります。

これは、社会内で調査するのが難しいと判断されるケースです。

少年の健全な育成を阻害する環境から隔離する必要があること

家庭環境や交友関係が少年の健全育成を妨げる場合、あえて家庭に戻さず一時的に鑑別所に収容することがあります。たとえば家庭内暴力の被害に遭っているケースや、反社会的勢力との結びつきが強いケースなどが挙げられます。

適切な処分を決定するために調査が必要であること

少年の性格や行動傾向をより詳しく調べる必要があることも観護措置の要件となります。心理検査や行動観察を通じて、少年にどのような処遇が最も適しているのかを判断するためです。

少年鑑別所に収容される期間

少年鑑別所への収容期間は、法律で一定の制限が設けられています。これは、少年の心身に過度な負担をかけず、迅速に処分を決定するための配慮です。以下では、少年鑑別所に収容される期間を説明します。

原則2週間、最長4週間まで

少年鑑別所への観護措置による収容期間は、原則として2週間以内とされています。ただし、調査に時間を要する場合には、家庭裁判所が認めることでさらに2週間延長することが可能です。さらに重大事件では、最長8週間の収容が可能な場合もあります。

通常は、1回の更新により4週間収容されるケースが多く、この期間に少年に関する鑑別や調査が行われ、その結果が少年審判の資料となります。

延長が認められるのはどのような場合か

延長が認められるのは、たとえば以下のようなケースです。

| ・少年の性格や心理状態を把握するために、追加の心理検査や観察が必要な場合 |

| ・家庭環境や学校関係者などへの調査に時間がかかる場合 |

| ・少年本人が心を開くまでに時間が必要とされる場合 |

このように、調査の必要性が明確である場合に限り、延長が許可されます。

期間中の扱い

収容期間中は、少年は原則として少年鑑別所で生活します。学校や家庭には戻れませんが、親との面会や弁護士との接見は認められています。鑑別所での生活は規則正しく、調査と並行して基本的な学習や生活指導も行われます。

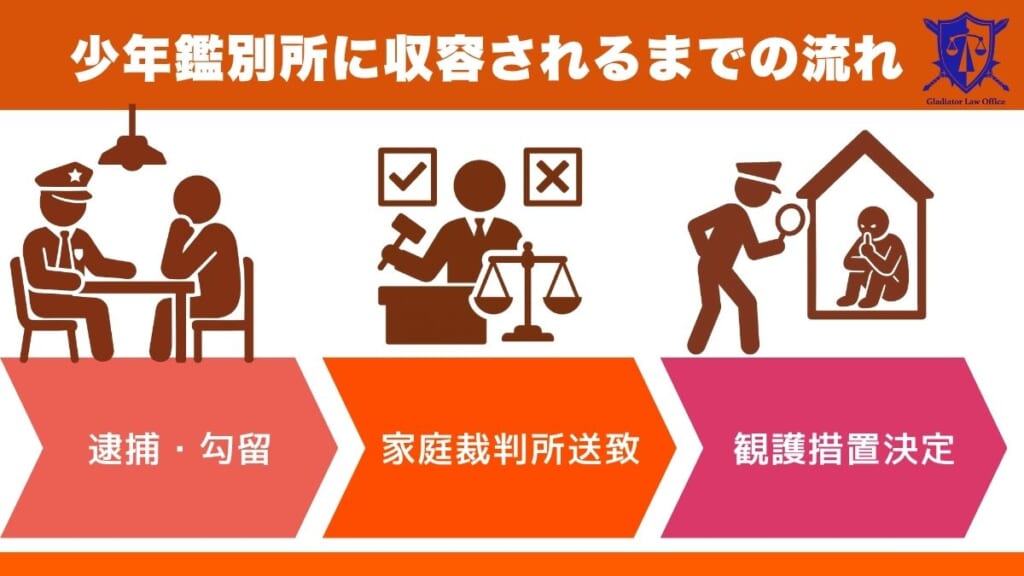

少年鑑別所に収容されるまでの流れ

少年が事件を起こした場合でも、直ちに少年鑑別所に入るわけではありません。まずは警察による捜査・身柄拘束を経て、検察官の手続を経由し、最終的に家庭裁判所が観護措置を決定することで収容が行われます。以下では、その基本的な流れを確認しておきましょう。

逮捕・勾留

非行事実の疑いが生じ、逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断されると、警察は少年を逮捕する場合があります。

逮捕された少年は警察署に留置され、その後、検察官に送致されます。検察官は勾留の必要性を判断し、家庭裁判所に送致するまでの間、身柄を拘束する場合もあります。

家庭裁判所送致

原則として、少年事件はすべて家庭裁判所に送致されます。検察官送致(逆送致)される重大事件を除き、少年の処分は家庭裁判所が決定します。

送致を受けた家庭裁判所は、少年を審判に付すかどうかを判断し、必要に応じて観護措置を検討します。

観護措置決定

家庭裁判所は、少年の性格や家庭環境を詳しく調べる必要があると判断した場合、観護措置を決定します。観護措置が決定されると、少年は、少年鑑別所に収容され、心理検査や面接調査、行動観察などが行われます。

少年鑑別所での過ごし方

少年鑑別所に収容されると、少年は、規則正しい生活を送りながら、調査や面接を受けることになります。鑑別所での生活は刑務所のような懲罰ではなく、あくまで処分を決めるための調査と観察を目的としています。以下では、1日のスケジュールと収容から退所までの流れを見ていきましょう。

少年鑑別所での1日のスケジュール

少年鑑別所での生活は、心身の安定を保ち、調査を円滑に進めるために規則正しく組み立てられています。典型的な1日の流れは以下のようになります。

| 時間帯 | 内容 |

|---|---|

| 7:00 | 起床・洗面 |

| 7:30 | 朝食・点呼 |

| 9:00 | 運動 |

| 10:00 | 面接・心理検査 |

| 12:00 | 昼食 |

| 13:00 | 学習支援講話 |

| 14:30 | 面会 |

| 15:30 | 診察・入浴 |

| 17:00 | 夕食・点呼 |

| 18:00 | 日記記入・自由時間 |

| 21:00 | 就寝 |

このように、少年鑑別所では日々の生活リズムを安定させることで、少年が心を落ち着けて調査に臨める環境を整えています。

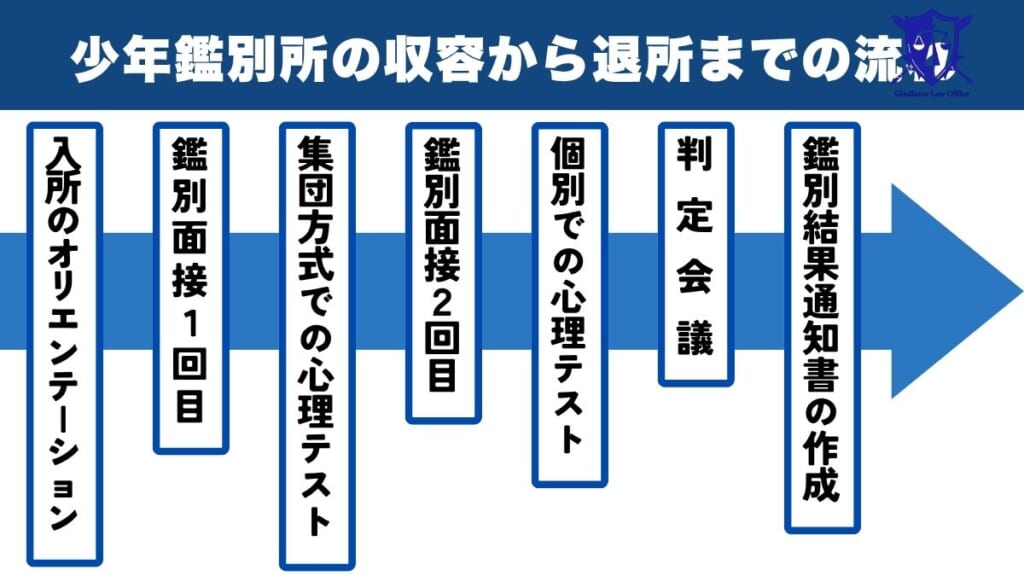

少年鑑別所の収容から退所までの流れ

少年が鑑別所に入所すると、一定の手順に従って調査が進められます。調査は大きく「入所直後の説明」「面接や心理検査」「結果の判定と報告」という流れで進行します。

| ①入所のオリエンテーション まずは入所時に、施設での生活ルールや1日の流れについての説明が行われます。ここで少年は、鑑別所での基本的な生活規律を理解し、安心して調査を受けられるよう準備します。 ↓ ②鑑別面接(1回目) 入所直後に行われる初回面接では、専門職員が少年の生育歴や家庭環境、今回の事件の経緯などを聞き取ります。少年の第一印象や現時点での心理状態を把握するための重要なステップです。 ↓ ③集団方式での心理テスト 続いて、複数の少年を対象にした集団形式の心理検査が行われます。性格傾向や知的能力、ストレス耐性などを測るため、ペーパーテストや簡単な課題形式の検査が実施されます。 ↓ ④鑑別面接(2回目) 一定期間の観察を経て、2回目の面接が行われます。初回面接と比較して少年の態度や考えに変化があるかを確認するとともに、より深い事情の聞き取りが行われます。 ↓ ⑤個別での心理テスト さらに、必要に応じて個別形式の心理検査が行われます。知能検査や性格検査、適性検査などを通じて、少年の行動傾向や心の特性をより正確に把握します。 ↓ ⑥判定会議 これらの面接・心理検査・行動観察の結果をもとに、鑑別所内の専門職員が「判定会議」を開きます。会議では、少年の非行に至った背景や今後必要な処遇について意見を集約します。 ↓ ⑦鑑別結果通知書の作成 最終的に、「鑑別結果通知書」が作成され、家庭裁判所へ送付されます。裁判所はこの結果を参考に、少年に対してどのような処分(保護観察・少年院送致・不処分など)を下すかを判断します。 |

少年鑑別所で行われる主な調査内容

少年鑑別所では、家庭裁判所が処分を決めるために必要な資料を集めるため、さまざまな調査が行われます。調査の中心となるのは、身体面・心理面・行動面の確認です。これらを組み合わせて総合的に評価し、少年にとってもっとも適切な処遇方針を導き出します。

身体検査

入所時には、少年の健康状態や身体的な異常の有無を確認するために身体検査が行われます。身長・体重・視力・聴力といった基本的な測定に加え、医師による健康診断や必要に応じた血液検査が実施されることもあります。

これは単に健康管理のためだけでなく、心身の状態を正しく把握し、心理的特徴や行動傾向と関連づけて理解するための重要な基礎資料になります。

面接調査

鑑別所の技官や心理専門職との面接は、調査の中心となる方法です。少年自身の生育歴や学校生活、家庭環境、友人関係、今回の事件に至る経緯などが丁寧に聞き取られます。

面接は、一度だけでなく複数回行われ、少年の発言や態度の変化も観察されます。また、少年が抱える悩みや将来への考えを引き出すことで、更生の可能性や必要な支援の方向性を見極める役割も果たします。

行動観察

少年が鑑別所内でどのように生活しているかを観察するのも重要な調査の一つです。職員は、日常の生活態度、他の少年との関わり方、指示への従い方などを細かく記録します。

さらに、集団活動や心理テストの場面での様子も観察対象になります。表面的な言動だけでなく、行動の一貫性や協調性、衝動性の有無などを総合的に評価し、将来の非行再発リスクや適切な処遇判断に活かされます。

少年鑑別所に収容されたときに親ができること

お子さんが少年鑑別所に入ることになった場合、親として「何もしてあげられないのでは」と不安に思う方も多いでしょう。しかし、保護者にはできることがあります。面会や差し入れを通じて子どもを支えること、言葉をかけて安心させること、更生に向けた環境づくりを整えることはとても重要です。

子どもとの面会・差し入れ

少年鑑別所に収容されても、保護者は一定の手続を経て子どもと面会することができます。面会は、平日に限られる場合が多いですが、子どもにとって家族の顔を見ることは大きな安心材料になります。

また、学習用の書籍や日用品など、認められた範囲で差し入れをすることも可能です。禁止されている物品もあるため、事前に鑑別所へ確認してから準備するとよいでしょう

子どもにかけるべき言葉

面会の際にかける言葉は、子どもの心理状態に大きな影響を与えます。「早く出てきなさい」と焦らせるのではなく、「大丈夫だよ」「ちゃんと支えているから安心して」といった安心感を与える言葉が望ましいといえます。

一方で、事件の責任を問う言葉ばかりを投げかけると、子どもが心を閉ざしてしまうことがあります。非行を責めるのではなく、今後の立ち直りを信じて支える姿勢を見せることが大切です。

子どもの更生に向けたサポート

家庭裁判所が処分を決める際には、家庭のサポート体制も重視されます。親が安定した生活環境を整えているかどうかは、少年の更生に直結する要素です。

たとえば、家庭内での生活習慣を改善する準備をしたり、学校や職場との調整を進めておくことが、処分によい影響を与える場合があります。また、専門機関や弁護士と相談しながら、子どもにとって最適な支援方法を考えていくことも重要です。

少年鑑別所への収容(観護措置)を避けたいなら早めにグラディアトル法律事務所に相談を

少年鑑別所への収容は、家庭裁判所が必要と判断した場合に限られますが、保護者や弁護士が適切に対応すれば、観護措置を避けられる可能性があります。たとえば、家庭での監督体制が十分に整っていることや、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを具体的に主張できれば、家庭裁判所が自宅監督を選択するケースもあるのです。

そのためには、少年事件に精通した弁護士の早期関与が不可欠です。弁護士は、観護措置を回避するための資料を整え、裁判所に対して適切な監督環境があることを説明できます。また、もし観護措置が決定されてしまった場合でも、異議申立てを通じて収容を回避・短縮できる可能性があります。

グラディアトル法律事務所は、数多くの少年事件に対応してきた経験を持ち、少年とそのご家族に寄り添ったサポートを行っています。観護措置を避けたい、子どもの将来に不利益を残したくないとお考えなら、できるだけ早く当事務所にご相談ください。専門知識を有する弁護士が迅速かつ的確に対応し、お子さんの立ち直りを全力で支援いたします。

まとめ

少年鑑別所は、家庭裁判所が処分を決めるために少年を一時的に収容し、心理検査や行動観察を行う施設です。収容は観護措置決定に基づき、期間も最長4週間に限られています。必ずしも全ての事件で収容されるわけではなく、家庭の監督体制や弁護士の対応次第で回避できる可能性もあります。

グラディアトル法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が早期対応し、観護措置の回避や短縮を目指します。お子さんの将来に不必要な不利益を残さないために、ぜひお早めにご相談ください。