「SNSで感情的になって書き込んでしまった」

「しかし、削除したから証拠は残っていないだろう」…と思っていませんか?

実は、侮辱罪で証拠がまったく残らないケースはあまりありません。

SNSの投稿履歴はもちろん、LINEのグループチャット、YouTubeのコメント、さらには張り紙や落書きまで、様々なものが証拠になり得るからです。

本記事では、侮辱罪の証拠となりうる7つの具体例から、匿名投稿者が特定される仕組み、そして万が一トラブルになった場合の対処法まで、加害者側の立場から知っておくべき情報を解説します。

侮辱罪の証拠について、正確な情報が知りたい方はぜひご一読ください。

目次

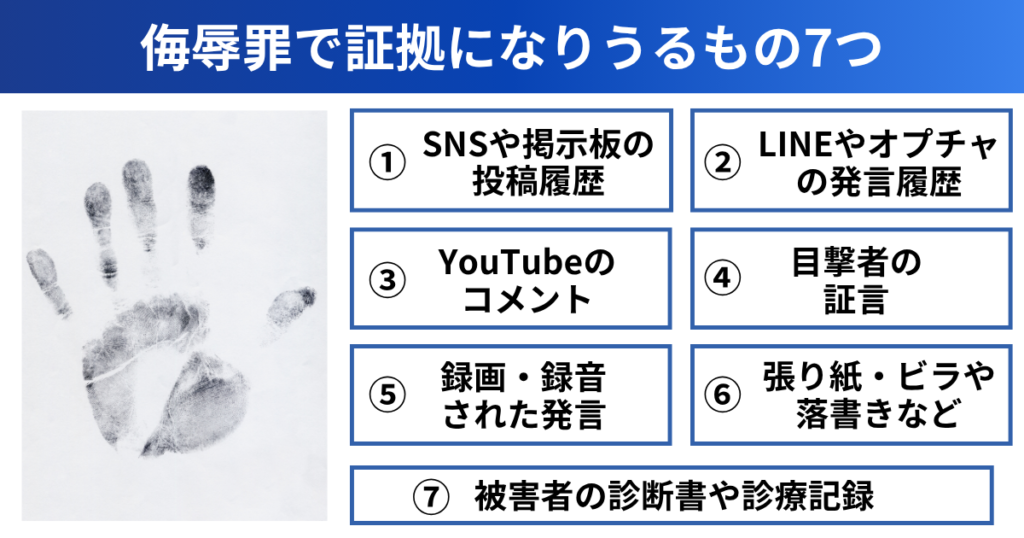

侮辱罪で証拠になりうるもの7つ

侮辱罪の証拠というと、はっきりとした暴言の録音や動画をイメージする方が多いでしょう。しかし、実際には以下のような幅広いものが証拠として扱われます。

SNSや掲示板への投稿履歴

X(旧Twitter)やFacebook、InstagramなどのSNS投稿、2ちゃんねる(5ちゃんねる)などの掲示板への書き込みは、侮辱罪の有力な証拠になります。削除したつもりでも、サーバーに履歴が残っていたり、スクリーンショットで保存されていたり、何らかの形で残っているケースがほとんどです。

匿名アカウントで投稿していても、IPアドレスなどから投稿者は特定できます。

「誰が書き込んだか分からないだろう」と思って投稿した内容が、後々証拠として提出されるケースも珍しくありません。

LINEやグループチャットでの発言履歴

LINEやSlack、Discordなどのメッセージアプリでのやり取りも、侮辱罪の証拠として提出されます。特に、LINEのオープンチャットや、複数人がいるグループチャットで特定の人物を侮辱した場合、公然性の要件を満たすため、侮辱罪が成立しやすくなるでしょう。

メッセージを削除しても、相手側の端末には履歴が残っている場合があります。

裁判実務上も、LINEのトーク履歴などが証拠関係書類として提出されるケースは多いです。

1つの発言だけではなく、「やりとりの流れ」も「悪質性」を示す証拠として評価されます。前後の文脈から侮辱の意図や継続性が判断されるため、一連の会話全体が証拠として扱われます。

YouTubeや配信アプリでのコメント

YouTubeのコメント欄や、Twitchなどのライブ配信でのチャット発言も、侮辱罪の証拠となり得ます。

配信中のコメントやスパチャのメッセージなどは、アーカイブとして保存されるため、後から確認できます。コメントを削除しても、配信者側で記録が残っていたり、配信プラットフォームに一定期間保存されている可能性が高いです。

目撃者の証言

対面での侮辱行為があった場合、その場にいた第三者の証言が証拠となります。

特に、飲み会の席や職場、学校など、複数の人がいる場所での侮辱発言は、目撃者の証言によって立証される可能性が高いです。

目撃者の証言の信用性は、目撃者の人数や立場、証言内容の一致度などから判断されます。

当事者間で、「言った・言わない」の水掛け論になっていても、複数の目撃者が同じ内容を証言すれば、有力な証拠として扱われます。

録音や動画に残された侮辱発言

スマートフォンなどで録音・録画された侮辱発言は、非常に強力な証拠となります。

特に最近は、多くの人がスマートフォンを持ち歩いているため、発言を録音・録画されているケースが増えています。

さらに、繰り返し侮辱行為を行っている場合、相手が証拠収集のために録音機器を準備している可能性も考慮すべきでしょう。

企業や自治体では、アナウンスを流さずに電話録音する運用も増えています。そのため、自分では気づかないうちに録音されているケースも珍しくはありません。

■自治体による電話録音(茨城県龍ケ崎市の例)

市役所代表番号に電話をいただいた際に、通話を録音する旨のアナウンスが流れ、その後、電話がつながります。ただし、市から発信した場合には、アナウンスは流れませんが通話は録音されます。

(引用:龍ケ崎市)

張り紙・ビラ・落書きなど

張り紙・ビラ・落書きなども、侮辱罪の証拠として残りやすいです。

「〇〇は浮気してる」「〇〇は給料泥棒」などと書かれた紙をロッカーや自宅前に貼る行為や、差別的表現を記す壁の落書きなどが典型例です。

「誰が貼ったのか、分かるわけがない」と思っていても、防犯カメラの映像などから、容疑者が特定される可能性があります。

被害者の診断書や診療記録

侮辱行為によって被害者が精神的苦痛を受けた場合、医療機関の診断書や診療記録も証拠となりえます。

たとえば、被害者が適応障害、うつ病、不眠症などの診断を受けており、医師の所見に「侮辱的な発言を受けて強いストレスを感じた」などと記録されているケースです。

診断書単体では、「侮辱の事実そのもの」は証明できませんが、他の証拠と組み合われば、侮辱行為との因果関係が推定されます。カウンセリング記録や投薬履歴も同様に扱われるでしょう。

なお、被害者の診断書や診療記録は、侮辱罪の成立だけでなく、民事上の慰謝料請求の算定根拠にもなり得ます。

ネットで匿名だと思っていても、加害者は特定されうる

インターネット上で匿名アカウントを使っていても、実は投稿者は特定できます。

刑事事件になった場合は警察が特定しますが、警察の介入がなくても、被害者側が法的手続きを踏めば、投稿者は突き止められるのです。

特に、2022年10月以降は、改正プロバイダ責任制限法によって、開示請求の手続きが簡略化され、より迅速に特定できるようになりました。

匿名の投稿者を特定する動きの増加は、数字にも表れています。

SNSなどでひぼう中傷の書き込みをされたとき、匿名の投稿者を特定するための司法手続きの申し立てが去年、6700件余りに上り、前の年の1.7倍に増えたことが分かりました。専門家は「ひぼう中傷に対して『反撃してもいい』という認識が社会に浸透してきたのではないか」としています。

(引用:NHK 2025年5月29日)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250529/k10014819261000.html

つまり、「匿名だから大丈夫」という考えは通用しません。被害者側が本気で責任を追及しようとすれば、匿名アカウントでも高確率で身元が特定されうるのです。

■(参考)被害者が投稿者を特定する法的手続きの流れ

| 手続きの内容 | 目的 | |

|---|---|---|

| ① | 発信者情報開示の仮処分申立て | 動画投稿サイトやSNSの運営会社に対して、投稿時のIPアドレスなどの開示を求める |

| ② | 発信者情報消去禁止の仮処分申立て (ログ保存の仮処分) | IPアドレスをもとに、インターネットプロバイダを特定し、ログ保存の請求をする |

| ③ | 発信者情報開示請求訴訟の提起 | インターネットプロバイダに対して、そのIPアドレスを使用していた契約者の氏名や住所の開示を求める |

侮辱罪は2022年から厳罰化された

2022年7月7日から、侮辱罪の法定刑が大幅に引き上げられました。改正前後でどのように変わったのか、具体的に見てみましょう。

■侮辱罪の厳罰化による改正点

| 改正前 (2022年7月6日まで) | 改正後 (2022年7月6日から) | |

|---|---|---|

| 法定刑 | 勾留(30日未満)または科料 | 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |

| 逮捕の扱い | 2パターンのみに限られていた ①被疑者が定まった住居を有しない場合 ②正当な理由なく出頭の求めに応じない場合 | 他の犯罪と同様になった (要件緩和) ※証拠隠滅、逃亡のおそれなど |

| 公訴時効 | 1年 | 3年 |

| 共犯者の扱い | 教唆犯、幇助犯の処罰は不可 | 教唆犯、幇助犯も処罰される |

まず、法定刑に懲役刑が加わり、罰金も最大30万円まで引き上げられました。

さらに逮捕要件が緩和されて通常の犯罪と同じ扱いになった他、公訴時効も3年に延長され、昔の投稿でも責任を問われる可能性が高くなったのです。

さらに、発言者だけではなく、他人をそそのかして侮辱させた人や、侮辱行為を手助けした人も処罰されるようになりました。

侮辱罪の厳罰化によって軽い気持ちで書き込んだ一言が、懲役刑や罰金、前科につながるリスクが飛躍的に高まったのです。

侮辱罪にあたる発言をしてしまったら弁護士へ相談するべき

もし侮辱的な発言をしてトラブルになった場合、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

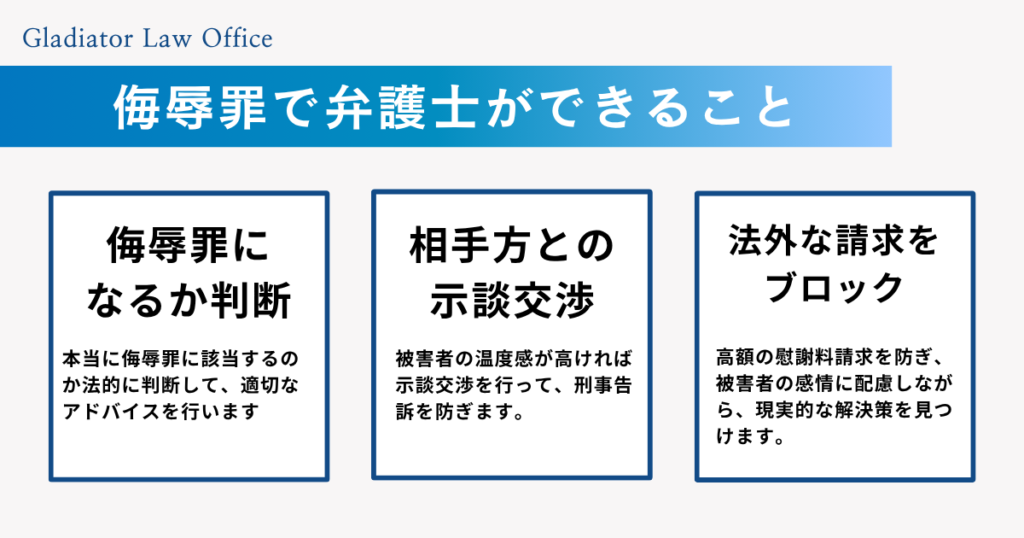

以下では、侮辱罪にあたる発言をしたときに、弁護士ができることを解説します。

侮辱罪が成立するかを判断し、冤罪を防げる

弁護士は、あなたの発言が本当に侮辱罪に該当するかを法的観点から判断し、冤罪を防いでくれます。

侮辱罪が成立するには、「公然性」や「侮辱行為」といった要件を満たす必要がありますが、これらを素人が判断するのは難しいです。

たとえば、グループチャットでの発言が「公然性」を満たすかどうかは、参加人数や関係性によって変わりますし、批判と侮辱もハッキリと区別しづらいケースがあります。

このような点について、弁護士は法律的な側面から客観的に判断し、冤罪や根拠の乏しい慰謝料請求を回避してくれます。

早い段階で正確な状況を把握できれば、その後の対応方針も立てやすくなります。

楽観的に「大丈夫だろう」と判断したり、逆に過度に心配したりすることなく、適切な対処ができるのです。同時に、名誉毀損や他の法的リスクがないかも確認してもらえます。

示談によって刑事告訴を防ぎ、逮捕・前科を回避できる

侮辱罪にあたる可能性がある場合、弁護士は被害者との示談交渉を進めてくれます。

示談とは、被害者と加害者が話し合いで解決する方法です。謝罪と賠償をすることで、被害者が刑事告訴するのを防げる可能性が高くなります。侮辱罪は親告罪なので、被害者が告訴しなければ逮捕・起訴される可能性はありません。

なかには当事者同士で話し合う人もいますが、感情的になりがちで、建設的な解決につながりにくいです。さらに、口約束で終わるケースも多く、後でトラブルになる可能性もあります。

弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いが可能になり、法的に有効な示談書も作成してもらえます。早期の示談成立は、侮辱発言によるトラブルを解決する最も確実な方法といえるでしょう。

法外な損害賠償請求をブロックし、適正価格で解決できる

侮辱による精神的苦痛の賠償額には、ある程度の相場があります。

一般的には数万円から数十万円程度ですが、感情的になった被害者が数百万円といった法外な金額を請求してくるケースも珍しくありません。このような請求をブロックできるのも弁護士へ相談するメリットです。

弁護士なら、過去の判例などから、適正な賠償額を算定し、相手方と交渉できます。

また、支払い能力に応じた分割払いの交渉や、謝罪文の提出など、金銭以外の解決方法も検討してくれるでしょう。

被害者の感情に配慮しながら、現実的な解決策を提案してくれるはずです。

侮辱罪の証拠で悩んだら、グラディアトル法律事務所へご相談ください

侮辱的な発言をしてしまい不安な方、または相手から「訴える」と言われている方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

当事務所は、これまで数多くのネット誹謗中傷事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。侮辱罪に精通した弁護士が、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、迅速かつ的確な対応を提供いたします。

■侮辱罪でグラディアトル法律事務所ができること

1.発言内容の法的リスクを判断し、適切なアドバイスを行って冤罪を防ぎます

「これって本当に侮辱罪に当たるの?」というご相談に対し、刑事責任・民事責任の両面を見据えたうえで、最善の対処方針をご提案します。

2.被害者との示談交渉を行い、逮捕・起訴を回避します

侮辱罪は親告罪です。そのため、被害者との示談が成立すれば、かなりの確率で刑事処分は回避できます。弁護士が間に立って誠意ある謝罪と交渉を行い、刑事処分の回避を目指します。

3.高額の損害賠償請求をブロックして、適正価格での解決を目指します

なかには被害者側から高額な慰謝料を請求されるケースもありますが、その金額が妥当かどうかは専門的な判断が必要です。法的根拠のない請求には、弁護士が冷静に対処してブロックします。

4.名誉毀損や業務妨害など、他の法的リスクも含めて対応します

誹謗中傷トラブルでは、侮辱罪だけでなく、名誉毀損罪・偽計業務妨害罪など、他の罪に問われる可能性もあります。刑事・民事の両方に精通している当事務所だからこそ、複雑な法的リスクをまとめてご相談いただけます。

弁護士には、厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめました。

Q1. 侮辱罪の証拠にはどのようなものがありますか?

A. 侮辱罪の証拠となりうるものは主に7つです。

・SNSや掲示板への投稿履歴(削除しても履歴は残る)

・LINEやグループチャットでの発言履歴

・YouTubeや配信アプリでのコメント

・目撃者の証言

・録音や動画に残された侮辱発言

・張り紙・ビラ・落書きなど

・被害者の診断書や診療記録 など

Q2. 匿名で投稿すれば特定されませんか?

A. いいえ、被害者は発信者情報開示請求という法的手続きを使って投稿者を特定できます。特に2022年10月の法改正により手続きが簡略化され、より迅速に特定できるようになりました。実際に年間6700件以上の開示請求が行われており、前年の1.7倍に増加しています。

Q3. 侮辱罪はどのように厳罰化されたのですか?

A. 2022年7月7日から法定刑が大幅に引き上げられました。

これまでなかった懲役刑(1年以下の懲役もしくは禁錮)が追加され、罰金も最大30万円まで引き上げられました。また、公訴時効が1年から3年に延長され、逮捕要件も緩和されて通常の犯罪と同様の扱いになりました。

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。一日も早く事件が解決し、平穏な日常を取り戻せることを願っています。