交通事故を起こして現場から離れてしまい、「どんな罪に問われるのか」「どれくらいの刑罰になるのか」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

ひき逃げは、自動車運転処罰法違反と道路交通法違反という2つの犯罪が成立し、最長で30年の拘禁刑が科される犯罪です。運転免許は一発で取消となり、最低でも3年間は再取得できません。

一方で、適切な対応をすれば、不起訴や執行猶予付き判決を獲得できる可能性もあります。

本記事では、ひき逃げで成立する犯罪と罰則について、具体的な刑罰の内容から実際の判例まで詳しく解説します。また、「相手が大丈夫と言った」「接触していない」といったケースでもひき逃げが成立する可能性があることや、万が一ひき逃げをしてしまった場合の対処法も説明します。

まずはひき逃げに関する正しい知識を身につけて、冷静に対処していきましょう

目次

ひき逃げで成立する犯罪と罰則一覧

ひき逃げで成立する犯罪は、大きく「自動車運転処罰法違反」と「道路交通法違反」の2つに分けられます。

わかりやすく言えば、ひき逃げの「ひき(人を死傷させた)」の部分が自動車運転処罰法で処罰され、「逃げ(現場から離れた)」の部分が道路交通法で処罰されるようなイメージです。

さらに、これらの刑事罰とは別に行政処分(運転免許の取消)も科せられます。

以下、それぞれの犯罪と罰則について詳しく説明します。

自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷・危険運転致死傷)

自動車運転処罰法違反は、ひき逃げの「ひき」の部分、つまり人身事故を起こしたことに対する罪です。

一般的な不注意による事故なら「過失運転致死傷罪」が、飲酒運転・著しいスピード違反などによる明らかに危険な運転が原因なら「危険運転致死傷罪」が成立します。

| 罪名 | 内容 | 法定刑・行政処分 |

|---|---|---|

| 過失運転致死罪 | 自動車の運転上必要な注意を怠って、人を死傷させたことに対する罪 | ・7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 ※傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除 |

| 危険運転致死罪 | 危険な運転によって、人を死傷させたことに対する罪 | (負傷)15年以下の拘禁刑 (死亡)1年以上の有期拘禁刑 |

どちらが適用されるかは、事故の内容によりますが、基本的には「過失運転致死傷罪」となるケースが多いです。

危険運転致死傷罪が適用されるのは、飲酒運転、著しいスピード違反、赤信号を殊更に無視した運転など、極めて悪質な運転行為があった場合に限られます。

道路交通法違反(救護義務違反など)

道路交通法違反は、ひき逃げの「逃げ」の部分、つまり事故現場から立ち去ったことに対する罪です。

道路交通法第72条では、交通事故を起こした運転者に対して、直ちに運転を停止し、負傷者を救護し、道路の危険を防止する措置を講じる義務を定めています。

この義務に違反して現場から立ち去ると、「救護義務違反」として処罰されます。

一般的に「ひき逃げ」といえば、この救護義務違反が成立した事故を指すケースが多いです。

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

救護義務違反の法定刑は、過失運転致死傷罪よりも重く、「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。

ひき逃げ事件では「事故を起こしたこと」よりも「被害者を助けずに逃げたこと」の方が重く処罰されます。

【道路交通法違反は運転者以外にも成立する】

道路交通法は、「運転者その他の乗務員」に対して、救護義務などを課しています。そのため、ひき逃げでは運転者以外も罪に問われる可能性があります。

ただし、ここでいう「その他の乗務員」とは、職務として同乗している者を指すと解されています。したがって、単に家族や友人・知人として乗り合わせただけなら、救護義務違反には問われない可能性が高いです。

| ひき逃げの罪に問われる同乗者の例 | ひき逃げの罪に問われない同乗者の例 |

|---|---|

| ・長距離バスの交代運転手 ・バスガイド | ・家族や友人 ・恋人 ・たまたま乗せた知人 |

行政処分(運転免許の取消)

ひき逃げをすると、刑事処分とは別に行政処分(運転免許の取消処分)も科せられます。

違反点数が15点を超えると「免許取消」になるところ、ひき逃げ(救護義務違反)では、35点の違反点数が加算されるからです。

さらに、行政処分の前歴や被害の大きさに応じて、最短でも3年間、長ければ10年の欠格期間が設けられます。欠格期間中は運転免許を再取得できません。

ひき逃げで受ける刑罰の重さはどれくらい?

ここまで、ひき逃げでは「自動車運転処罰法違反」と「道路交通法違反」の2つの罪が成立することを説明してきました。

これらは別々の犯罪ですが、単純に刑罰が合算されるわけではありません。

自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪)と救護義務違反は、「併合罪」という扱いになり、刑法上のルールにのっとって刑が加重されます。

ここからは、ひき逃げで「過失運転致死傷罪」が成立したケースと「危険運転致死傷罪」が成立したケースに分けて、実際にどれくらいの刑を受けるのか説明します。

(参考:併合罪の加重方法)

第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。(罰金の併科等)

第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

過失運転でひき逃げしたら「最長15年の拘禁(懲役)」

ひき逃げで過失運転致死傷罪が成立した場合、救護義務違反の法定刑(10年以下の拘禁刑)が併合罪によって加重されて、最長15年の拘禁刑となります。

罰金刑も場合は、各罪の罰金額の合計が上限となるため、最高200万円が上限です。

● 拘禁刑 最長15年

● 罰金刑 最大200万円

もっとも、これらはあくまでも上限なので、実際にはこの範囲内で、各々の事情が考慮されて刑の重さが決まります。

あくまでも目安ですが、相手が重傷なら懲役1〜3年の執行猶予付き判決が言い渡されることが多いです。示談が成立していれば不起訴・罰金となるケースもありえます。

他方、被害者が死亡していれば、初犯でも実刑となる可能性が高くなります。

■ひき逃げで過失運転致死罪が成立して、懲役2年6か月の実刑判決となった事例

去年12月、山梨県北杜市で高齢男性を車でひき逃げし死亡させたとされる男の裁判で、甲府地裁は懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

過失運転致死とひき逃げの罪に問われたのは北杜市の契約社員の59歳の男です。

判決によりますと被告は去年12月、北杜市高根町の国道で車を運転中、相模原市の輿水勲さん81歳をはね、およそ9m下の路上に転落させるなど死亡させたうえ、走り去ったとしました。

これまでの裁判で被告は走り去った理由について「仕事に間に合わせなければいけないと思った」と述べ、事故後、勤務先に出勤したと話しています。

(引用:UTV)

危険運転でひき逃げしたら「最長30年の拘禁(懲役)」

ひき逃げで危険運転致死傷罪が成立した場合は、被害者が負傷したか死亡したかで刑罰の上限が異なります。

● 負傷事故の場合:最長22年6月

● 死亡事故の場合:最長30年

実際の量刑としても、かなり重めです。実刑判決が原則で、事故の内容によっては刑期が非常に長くなるケースもあります。

■ひき逃げで危険運転致死罪が成立して、懲役9年の実刑判決となった事例

酒を飲んで車を運転し女子大学生(当時20)をはねて死亡させたなどとして自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致死)と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた電気工事業●●●被告(●)の裁判員裁判で、名古屋地裁は13日、懲役9年(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。

(引用:朝日新聞)

交通事故(人身事故)がひき逃げとなる具体的なケース

「ひき逃げ」と聞くと、「人を車でひいて、その場から逃げる」というイメージを持つかもしれません。

しかし、実は交通事故でひき逃げが成立するのは、そういったケースに限られません。以下のようなケースも、法律上は「ひき逃げ」として扱われます。

■法律上、ひき逃げになるケース

・自転車で歩行者にぶつかってケガをさせ、そのまま立ち去った

・相手が「大丈夫」と言ったので立ち去ったが、実はケガをしていた

・バイクで追い越しをかけたとき、驚いた自転車が転倒してケガをした

・駐車場でバックした際、避けようとした人が転んでケガをした

なかでも特に気をつけたいのが、事故直後、相手に「大丈夫」と言われて立ち去ってしまい、ひき逃げが成立してしまうケースです。

事故直後は痛みを感じていなくても、後から症状が現れるケースも多いです。この場合でも、後日診断書が取得されると、ひき逃げとして扱われます。

さらに、そもそも被害者がケガをしていなくても、交通事故を起こした時点で、警察への報告義務が発生しています。この報告義務を怠れば、「最長1年の拘禁刑または10万円以下の罰金」となる可能性もあります。

交通事故を起こしたら、相手が「大丈夫」「警察は呼ばなくていい」と言っても、必ず警察に連絡してください。これがひき逃げを防ぐ最も確実な方法です。

ひき逃げと気づかなかった場合も犯罪になる?

ひき逃げしたことに気づかなかった場合は、ひき逃げにはなりません。

犯罪が成立するには、故意(ひき逃げした事実の認識・認容)が必要だからです。したがって、事故自体に気づけなかったり、「被害者を救護せずに立ち去った」という認識がなければ、ひき逃げは成立しません。

たとえば、そもそも事故を起こしたことに気づけなかったケースや、被害者の負傷を認識していなかったケースが考えられるでしょう。

ただし、ひき逃げなどの交通事故で、「気づかなかった」と立証するのは簡単ではありません。警察や検察は、基本的に「本当は気づいているはずだ」というスタンスで厳しく追及してきます。

「気づかなかった」としてひき逃げの成立を否定するなら、ひき逃げ事件に強い弁護士への相談が不可欠でしょう。

ドライブレコーダーの映像、車両の損傷状態、事故現場の状況、被害者の負傷の程度など、被疑者に有利な証拠関係をできる限りたくさん収集し、警察・検察に対して適切に主張・立証することが必要です。

客観的な証拠をもとに、警察や検察に対して処罰しないことを求めていけば、「嫌疑不十分」として不起訴になる可能性があります。

ひき逃げは逮捕される?

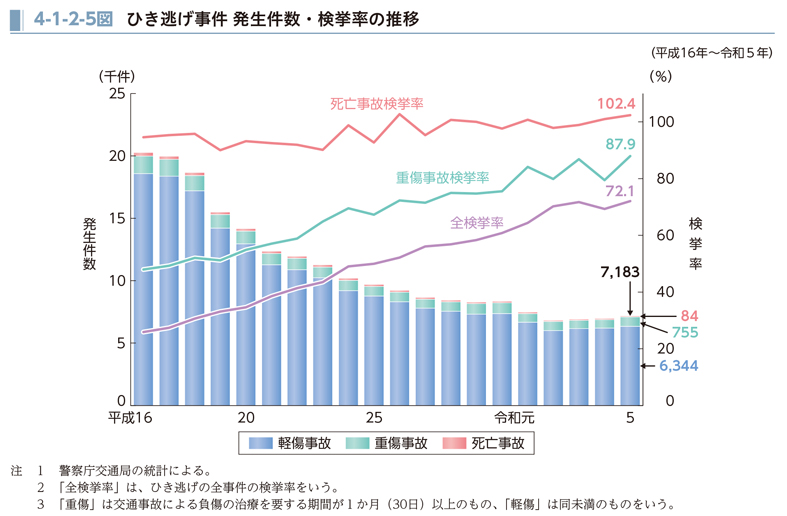

ひき逃げは検挙率が非常に高く、逮捕される可能性も高い犯罪です。以下、具体的なデータを見ていきます。

ひき逃げの検挙率は72.1%

ひき逃げは、警察の検挙率が極めて高い犯罪です。

検挙率とは、警察が発生を認知した事件のうち、刑事事件として立件した割合です。つまり、検挙率が高いほど、警察が積極的に捜査をして、犯人を特定していることを示しています。

令和6年版犯罪白書によれば、ひき逃げ事件全体の検挙率は72.0%を超えています。さらに、ひき逃げ死亡事故ではほぼ100%検挙されています。

■ひき逃げ事件の検挙率

(出典:法務省|令和6年版犯罪白書)

ひき逃げは逮捕要件も満たしやすい

もっとも、「検挙=逮捕」ではありません。

実際には、検挙した事件の中から、以下のような逮捕要件を満たした事件のみが逮捕にいたります。

| 逮捕要件 | 内容 |

|---|---|

| ①逮捕の必要性 | 証拠隠滅、逃亡のおそれがあるか |

| ②罪を犯したことを疑うに 足りる相当な理由 | ひき逃げの加害者であることが、証拠によって認められるか |

ただし、ひき逃げは基本的に逮捕要件も満たしやすい犯罪です。

客観的な証拠が残りやすく、事故を起こして逃げたという事実によって、「逃亡のおそれ」も認められやすいからです。

逮捕される場合、基本的には事故から1〜2日で逮捕にいたりますが、なかには1〜2週間たって逮捕されるケースもあります。

ひき逃げをしたらどうすればいい?

ひき逃げをしてしまったら、今後どのように対応すればよいのでしょうか。刑事処分を軽くするために取るべき3つの行動を説明します。

警察に自首・出頭する

まず大切なのが、速やかに自首・出頭することです。

前述したとおり、ひき逃げは非常に検挙率が高い犯罪です。逃げ続けることは難しいので、一刻も早く警察に自首・出頭して刑の減軽を目指すほうが良いでしょう。

自首が成立すれば、刑は最大半分程度まで軽くなります。出頭扱いになっても情状面で大幅に有利になります。

警察に行く勇気が出ない場合は、先に弁護士に相談することをおすすめします。

自首、出頭した後どのように話すべきかアドバイスをもらえますし、警察まで同行してもらえるケースもあります。

万が一逮捕されても、すぐに釈放に向けて動き出せるので、自首・出頭するリスクが大幅に軽減されるでしょう。

被害者と示談交渉をする

次に大切なのが、被害者との示談交渉です。

ひき逃げ事件では、被害者の被害感情の大きさが刑事処分に大きく影響します。示談によって被害感情を和らげて、宥恕文言を得たり、嘆願書を取り付けたりすることが刑事処分の減軽につながります。

ただし、ひき逃げ事件で示談を成立させることは決して簡単ではありません。

被害者によっては、「お金よりも刑罰を与えて欲しい」と思っている人もいますし、交渉に応じても、法外な慰謝料を要求してくるケースもあります。

当事者間で進めるのは難しいので、示談交渉が得意な弁護士に依頼して、弁護士を通じて行うことを強くおすすめします。

再犯防止の取り組みをする

最後に、再犯防止の取り組みをすることも大切です。

再犯防止の取り組みとは、二度と同じような事故を起こさないことを示して、検察官や裁判官に「再犯のおそれがない」と納得してもらうことです。

具体的には、免許証を自主返納する、車を売却する、二度と運転しないことを誓うなどの対応が考えられます。

これらは被告人に有利な情状として評価されるため、執行猶予の獲得や刑の減軽につながります。

ひき逃げをしてしまった方はグラディアトル法律事務所へご相談ください

ひき逃げ事故を起こしてしまい、「どんな罪に問われるのか」「どれくらいの刑罰になるのか」と不安な方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

当事務所は、これまで数多くの刑事事件、交通事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。経験豊富な弁護士が、ひき逃げで問われる刑事責任を最小限に抑えて、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、迅速かつ的確な刑事弁護を提供いたします。

■ひき逃げ事件でグラディアトル法律事務所ができること

・被害者との早期示談により、不起訴処分を目指す

・警察での取調べ中に待機して、不利な供述を防ぐ

・万が一逮捕されても、72時間以内の早期釈放を目指す

・起訴された場合も、執行猶予付き判決など刑の減軽を目指す

・適正な示談金額での解決を図り、法外な請求を防ぐ

弁護士には厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件が外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

記事のポイントをまとめます。

●ひき逃げで問われる罪と罰則

・ひき逃げで問われる罪は「自動車運転処罰法違反」と「道路交通法違反」の2つ

・刑事処分とは別に、運転免許の取消処分(行政処分)も科せられる

| 自動車運転処罰法違反 | ・過失運転致死傷罪 ・危険運転致死傷罪 |

| 道路交通法違反 | ・救護義務違反 |

| 行政処分 | 運転免許の取消 |

●ひき逃げで受ける刑の重さ

・過失運転でひき逃げした場合:最長15年の拘禁刑、罰金最大200万円

・危険運転でひき逃げした場合:負傷事故は最長22年6月、死亡事故は最長30年

●ひき逃げ事件のポイント

・検挙率は72.1%と非常に高く、死亡事故ではほぼ100%検挙される

・相手が「大丈夫」と言っても、後で診断書が出ればひき逃げになる

・非接触事故(相手が避けて転倒など)でも、ひき逃げになるケースがある

◉ひき逃げをしてしまった場合の対処法

・速やかに自首・出頭する

・被害者と示談交渉をして宥恕文言や嘆願書を獲得する

・再犯防止の取り組みをする

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。