「過去に私文書を偽造したことがあるが、もう時効では?」

「私文書偽造罪の時効は何年?」

「偽造した私文書を使って罪を犯したときの時効の考え方は?」

私文書偽造罪には時効がありますので、一定期間が経過すると公訴時効が成立し、刑事責任が問われなくなる場合があります。しかし、私文書偽造罪は、それ単体で成立するケースは少なく、偽造私文書行使罪や詐欺罪などとセットで立件されるケースが多いため、私文書偽造罪の時効だけに注目していては、他罪の時効期間を見逃してしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、犯罪の時効とは別に、民事上の時効の関係するケースもありますので、公訴時効とともに消滅時効についてもしっかりと押さえておくようにしましょう。

本記事では、

| ・私文書偽造罪の時効期間 ・私文書偽造罪に関連する犯罪の時効期間 ・私文書偽造に時効があっても油断は禁物!時効待ち以外にできること |

などについてわかりやすく解説します。

過去の行為について不安を感じている方は、まずは正確な知識を持つことが大切です。

目次

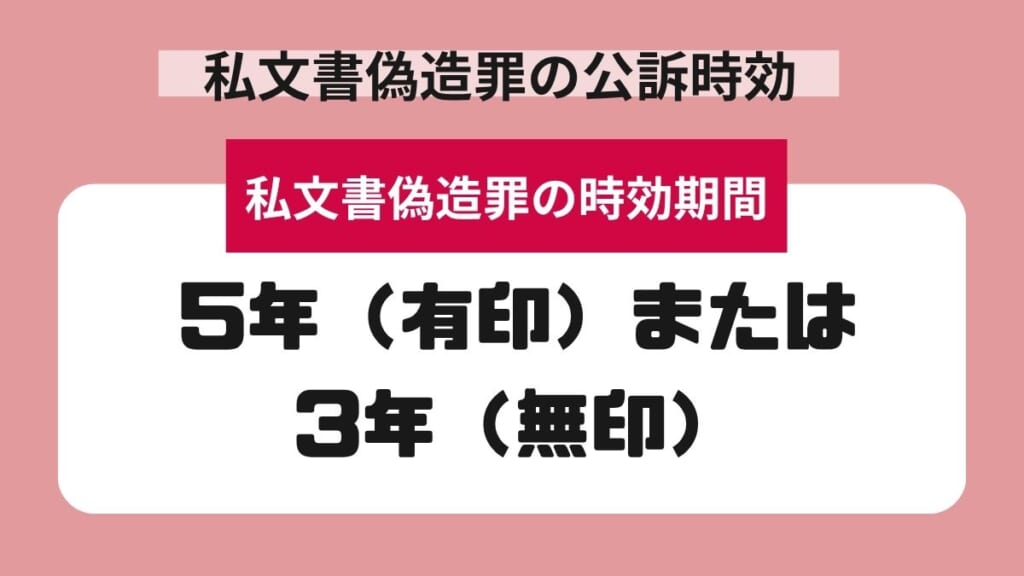

私文書偽造罪の公訴時効は5年(有印)または3年(無印)

私文書偽造罪とは、他人の名前を勝手に使って契約書や証明書などの私文書を作成する犯罪です。作成権限のない人が他人名義の文書を作成することが私文書偽造罪の要件となります。

このような私文書偽造罪には公訴時効が存在します。

公訴時効とは、犯罪行為が行われてから一定の期間が経過すると、検察官が起訴できなくなる制度です。私文書偽造罪の公訴時効は、次のように文書の種類によって異なります。

| ・有印私文書偽造罪:5年 ・無印私文書偽造罪:3年 |

ここでいう「有印」とは、文書に「署名」または「印章」が存在することをいいます。署名や印章がある私文書の方が文書としての信用性が高いため、有印私文書偽造罪の方が法定刑が重く、時効期間も長くなっています。

なお、時効期間は原則として「犯罪行為が終了したとき」から起算されます。私文書偽造罪の場合、偽造が完了した時点がその起算点となります。

私文書偽造罪に関連する犯罪の時効期間

| 罪名 | 時効期間 | 説明 |

|---|---|---|

| 偽造私文書等行使罪 | 5年(有印)、3年(無印) | 偽造した私文書を真正な文書として使用した場合に成立。文書の行使時点から時効が進行する。偽造罪の時効が成立していても行使罪で立件されるリスクが残る。 |

| 詐欺罪 | 7年 | 偽造文書を用いて金銭や物品をだまし取った場合に成立。例としては偽造領収書で経費水増し請求をする行為。公訴時効期間は7年。 |

| 公文書偽造罪 | 7年(有印)、3年(無印) | 公文書を偽造した場合に適用される。行政機関が発行した証明書などを偽造することが該当。時効期間が私文書偽造罪よりも長い。 |

| 偽造公文書等行使罪 | 7年(有印)、3年(無印) | 公文書を偽造し、それを使用した場合に成立。偽造私文書等行使罪の公文書バージョン。使用時点が時効の起算点となり、使用が最近であれば立件される可能性あり。 |

私文書偽造罪は、それ単体で罪に問われることは少なく、主に偽造私文書等行使罪や詐欺とともに立件されることが多いです。そのため、私文書偽造罪の時効を考えるにあたっては、他罪の時効期間も重要な要素となります。

偽造私文書等行使罪|5年(有印)・3年(無印)

偽造私文書等行使罪とは、偽造した私文書を真正な文書であるかのように使用した場合に成立する犯罪です。偽造行為そのものよりも、実際に使用したことが問題視されるため、文書の行使時点から時効が進行します。

| ・偽造有印私文書行使罪:5年 ・偽造無印私文書行使罪:3年 |

文書の使用が偽造行為よりも後になることが多いため、偽造罪の時効が成立していても、行使罪で立件されるリスクが残る点には注意が必要です。

詐欺罪|7年

偽造文書を用いて金銭や物品をだまし取った場合には、詐欺罪が成立します。

典型例としては、領収書を偽造して会社に経費の水増し請求をする行為が挙げられます。

このような詐欺罪の公訴時効期間は7年です。私文書偽造罪や行使罪に比べて時効期間が長いため、私文書偽造罪の時効が成立した後も立件されるリスクがあります。

公文書偽造罪|7年(有印)・3年(無印)

対象が公文書であった場合には、私文書偽造罪ではなく、より重い罪である公文書偽造罪が適用されます。たとえば、行政機関が発行した証明書などを偽造した場合が該当します。

| ・有印公文書偽造罪:7年 ・無印公文書偽造罪:3年 |

公務に関わる文書であればより重く扱われ、時効期間も延びるため、私文書との区別が重要です。

偽造公文書等行使罪|7年(有印)・3年(無印)

公文書を偽造し、それを使用した場合には、偽造公文書等行使罪が成立します。これは、偽造私文書等行使罪の公文書バージョンといえる罪です。

| ・偽造有印公文書行使罪:7年 ・偽造無印公文書行使罪:3年 |

こちらも行使のタイミングが時効の起算点となるため、使用したのが最近であれば、公文書偽造罪が時効になっていても処罰される可能性があります。

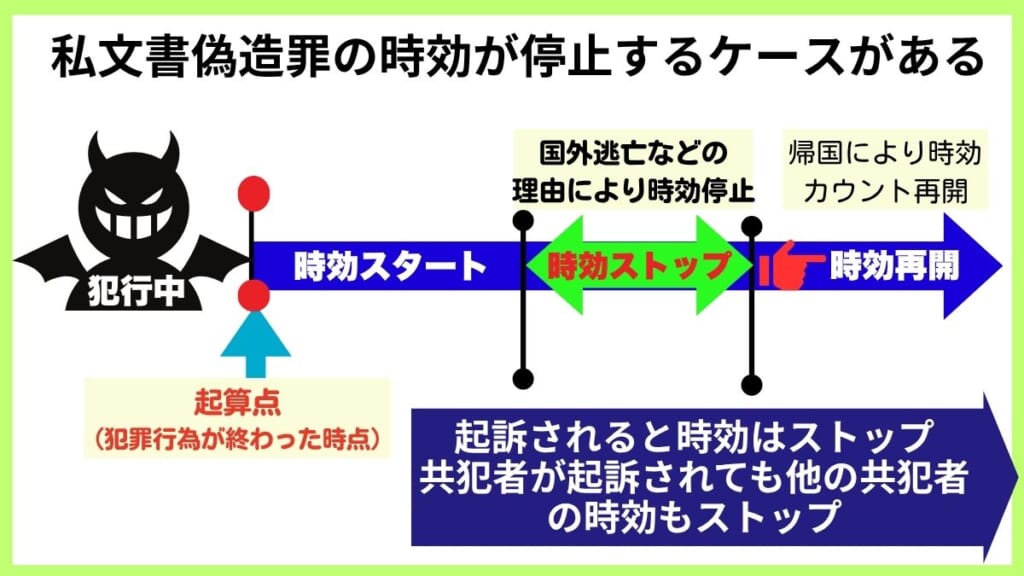

私文書偽造罪の時効が停止するケースがある

時効期間が経過すれば刑事責任は問われないように思えますが、実際には時効の進行が停止するケースも存在します。

犯人が国外逃亡している場合

被疑者が国外にいる場合には公訴時効は進行しません。これは、捜査機関が事実上起訴できない状態にあるため、時効の進行を一時的にストップさせるという趣旨です。

たとえば、私文書偽造をした人物が外国に逃亡していた場合、日本に帰国するまでは時効が進行しません。

起訴された場合

起訴されると、その段階で時効は停止します。

つまり、起訴された時点で時効期間はストップし、裁判が長引いたとしても時効が完成することはありません。

なお、共犯者がいる場合、共犯者が起訴されたことによる時効停止の効果は、他の共犯者に対しても及びます。

私文書偽造罪の時効はいつ?他の犯罪との関係に注意が必要

時効期間は犯罪行為が終了した時点から起算されますが、偽造行為と行使行為が異なるタイミングで行われた場合には、別々の時効期間がカウントされます。

たとえば、5年前に私文書を偽造し、その文書を今年になって使用した場合、私文書偽造罪については5年の時効が完成している可能性がある一方で、偽造私文書行使罪については今年が起算点となるため、新たに5年または3年が経過しなければ時効は成立しません。

つまり、「昔の偽造だから大丈夫」と思っていても、行使のタイミングによっては処罰の対象になる可能性があるということです。

また、私文書偽造罪と詐欺罪とでは時効期間が異なりますので、私文書偽造罪の時効が成立していても、詐欺罪として立件される可能性が残されているという点にも注意が必要です。

私文書偽造により損害を与えたときには民事上の時効も関係する

私文書偽造は刑事罰の対象となるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象にもなり得ます。たとえば、偽造した私文書によって他人に損害を与えたようなケースでは、不法行為または債務不履行に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。

このような民事上の請求に関しても時効(消滅時効)がありますので、一定期間が経過すれば賠償金の支払い義務を免れることができます。民事上の時効は、どのような法律構成によって請求するかによって以下のように異なります。

| ・不法行為に基づく損害賠償請求:損害および加害者を知ったときから3年 |

| ・債務不履行に基づく損害賠償請求:権利を行使できることを知ったときから5年または権利を行使できるときから10年 |

このように、時効期間や起算点が刑事と民事で異なるため、両方の観点から法的リスクを把握することが重要です。

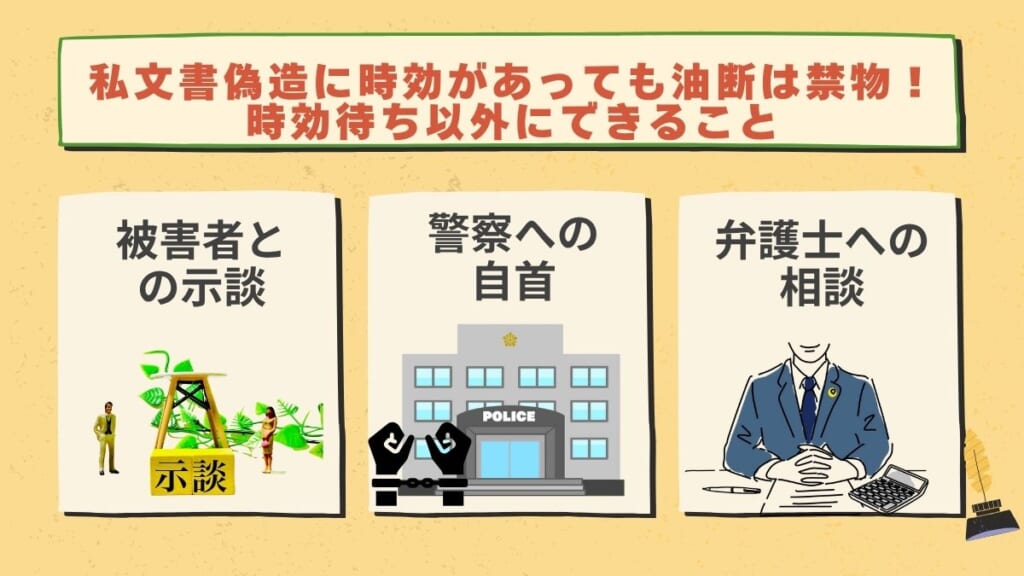

私文書偽造に時効があっても油断は禁物!時効待ち以外にできること

私文書偽造の時効が成立していそうな状況でも、捜査機関が事実を把握すれば逮捕・起訴される可能性は残っています。また、民事上の損害賠償請求を受ける可能性もあります。

そのため、長期間時効の完成を待ち続けるのはリスクが高い行為ですので、時効待ちではなく以下のような対応を検討すべきです。

被害者との示談

被害者がいるケースでは、まず誠実な謝罪と示談を行うことが重要です。

私文書偽造罪は親告罪ではありませんが、被害者がいる場合、被害者と示談が成立することで以下のような効果が期待できます。

| ・刑事事件化を回避できる ・逮捕されても早期釈放を実現できる ・不起訴処分の可能性が高くなる ・起訴されたとしても量刑判断において有利な事情として評価される |

被害者に対してきちんと誠意を見せ、金銭的・精神的補償を含む合意を得ることが、今後の刑事処分の結果を大きく左右します。特に、詐欺罪とセットで問題となっているケースでは、損害の回復が重要な要素となります。

自首

自ら警察に赴いて違法行為を申し出る「自首」は、刑事手続き上、処罰の軽減が見込める有効な方法の一つです。まだ警察や検察などの捜査機関が事件に気付いていない段階であれば、自首によって逮捕を免れる可能性もあります。犯罪事実が明るみに出てしまう前に行動を起こすことで、誠意ある姿勢として評価されることもあるでしょう。

ただし、自首したからといって、必ず逮捕を避けられるとは限らない点には注意が必要です。警察側が事件の重大性や証拠の保全などを重視した結果、逮捕に踏み切ることもあり得ます。

そのため、実際に自首を行うかどうかは、弁護士と十分に話し合い、ケースに応じて慎重に判断するようにしましょう。

弁護士に相談

有印私文書偽造の容疑がある場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。

このようなケースでは、被害者との示談が刑事処分に大きな影響を与えることが多いですが、当事者である加害者が直接連絡を取ろうとしても、拒否されてしまうことは珍しくありません。感情的な対立や信頼関係の欠如から、話し合いがスムーズに進まないことも十分に考えられます。

そうした場面では、弁護士が代わりに対応することで、被害者側の警戒心を和らげつつ、冷静な話し合いが可能になります。弁護士を介した交渉であれば、示談成立までのプロセスも円滑に進みやすくなりますので、可能な限り早めに依頼するのが望ましいでしょう。

また、刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、逮捕後の早期釈放に向けた働きかけや、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動にも積極的に取り組んでもらえます。専門性が求められる分野であるため、弁護士を選ぶ際には、刑事事件に強いかどうか、具体的な実績があるかを重視して選ぶことをおすすめします。

私文書偽造罪を犯したときは時効待ちではなくグラディアトル法律事務所に相談を

「もう何年も経ったから時効だろう」と、過去の私文書偽造を放置している方もいるかもしれません。しかし、私文書偽造罪は、他の犯罪とも複雑に絡み合っていますので、単純に年数だけで判断するのは非常に危険です。

たとえば、偽造された文書が後に使われた場合には、偽造行為自体の時効が成立していても、「行使罪」として新たに立件される可能性があります。また、時効成立前に被害に気付いた被害者から刑事告訴されて、逮捕・起訴される可能性も否定できません。

つまり、「何もなければ逃げ切れる」という考えは非常にリスクが高く、刑事事件化してから慌てて動くのでは手遅れになるケースもあるのです。

グラディアトル法律事務所には、有印私文書偽造を含む数多くの刑事事件を取り扱ってきた弁護士が在籍しています。私たちは、これまでの実績と経験にもとづき、身柄の早期釈放、取調べ対応、被害者との示談交渉、裁判での有利な主張の組み立てなど、状況に応じた迅速なサポートを行っています。特に、逮捕直後の身柄解放や不起訴処分の獲得を目指す弁護活動において、多くの成功事例を有しています。

私文書偽造に関わってしまい、今後の対応に不安がある方は、24時間365日対応可能なグラディアトル法律事務所まで、今すぐご相談ください。あなたの立場をしっかりと守るため、最善の解決策をご提案します。

まとめ

私文書偽造罪は、文書の種類やその使用状況に応じて、偽造私文書等行使罪や詐欺罪など他の罪と併せて処罰されることが多く、単に偽造行為から一定の年数が経過したからといって、安心できるものではありません。

私文書偽造に関して少しでも不安がある方は、刑事事件に強いグラディアトル法律事務所までご相談ください。